1916年,勋伯格42岁时应征入伍,有士兵不依不饶地问他:“你就是那个臭名远扬的作曲家吗?”

勋伯格回答:“

我承认,但事情是这样的:总有人要当那个人,却又没有人想当,所以我就一人承担了。

”

是的,阿诺德·勋伯格成了“那个人”,他首创了无调性音乐和

十二音体系

,并推动了古典音乐从浪漫主义向现代音乐的转折。

尽管在那个时代,他的音乐总免不了“被扔臭鸡蛋”,但他依然会自信满满地说道:“恐怕有一天,送牛奶的伙计也会吹着我的曲子而不是普契尼的吧。”

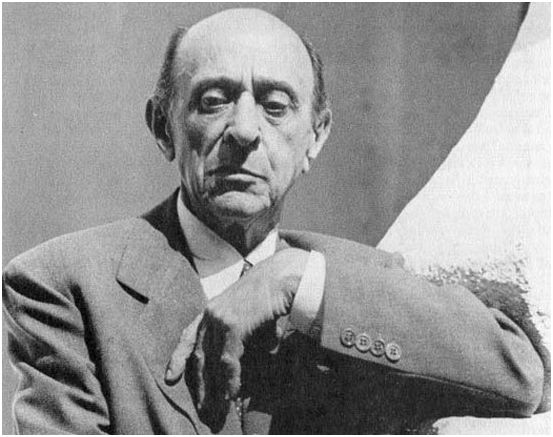

勋伯格的自画像

放眼古典音乐发展史,从最早的复调音乐,到气质典雅的古典主义,再到充满情感的浪漫主义,诸如赋格、奏鸣曲和回旋曲之类的调性音乐,已经发展到了顶峰。

此时的音乐家们,尽管技法也日趋大胆和新颖,但作品还是在某些框架内,直至迄今百余年前,这位叫阿诺德·勋伯格的奥地利作曲家,打破了这种框架,事情也一下子变得扑朔迷离起来。

我们首先得弄清一件事,勋伯格打破的框架是什么?是调性!就是我们常提及的“C大调”、“f小调”等。何谓调性呢?通俗来讲,调性体系是

为

音乐提供了一些“框架”,在创作过程中设立主题动机,以此为基础进行不断的重复和变化,

就好比

跑道上开火车,

有自由发挥空间,

但始终受某个秩序的制约。而以勋伯格为代表的一批音乐家,则有意打破这种规范,将音乐变得更自由、更开放。

瓦西里·康定斯基是勋伯格欣赏的画家,图为康定斯基的画作

那勋伯格(1874.9.13-1951.7.13)又是何许人也?至少从音乐史观之,他具有颇高的地位,不仅是冲破调性规范桎梏的改革者,

还

与学生贝尔格、韦伯恩一同被视为“第二维也纳乐派”的代表人物

,与之相对的是以海顿、莫扎特、贝多芬为代表的古典乐派“维也纳三杰”。

在二十世纪的西方音乐家阵列中,勋伯格极为特殊:他并不出身于音乐世家,家庭经济状况也并非十分宽裕;他也从未进入正规音乐学院进行系统化学习。他的作品在他还在世时就饱受争议,保守者认为手法过于激进,反之亦然,这样的争论直至他去世之后也不见退潮。更有传言,他是音乐界中最为迷信的作曲家,曾预言自己在13日出生,也将在13日离世,尽管事实的确如此,但这应该只是个巧合而已。

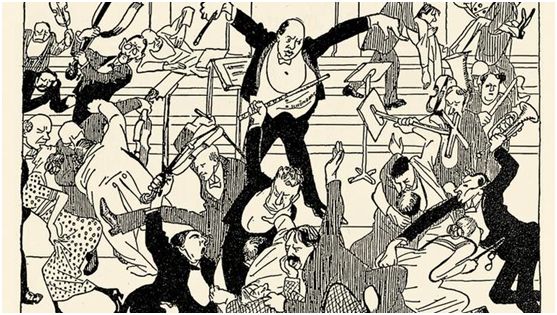

德国《明镜周刊》1913年漫画:即将到来的勋伯格音乐会

说了这些,我们应该已经按耐不住,想听一听调性规则被打破后的音乐世界究竟怎样,也可以此了解勋伯格的不一般。

勋伯格 三首钢琴曲 作品11之3

这部Op.11共有三首作品,此曲为第三首,创作于1909年。我们一般将1908年视为勋伯格创作生涯的第一个转变分水岭,之前,他尚受晚期浪漫主义影响,并没有完全抛开调性,在此期间著有大型康塔塔《古雷之歌》等;1908至1920年间

,称为

“无调性时期”

。因此,

这三首作品贯穿了创作变革的过渡期,

是从“调性时期”转入“无调性时期”的关键作品

,一并聆听,或能有助于理解。

勋伯格 三首钢琴曲 作品11之1

勋伯格 三首钢琴曲 作品11之2

从结构上看,前两首作品还带有传统的ABA三段体布局,B段与首尾的A段形成了鲜明的动静对比,既残留了调性音乐的模式,也具备了一定的可听性和理解度。但是,听到调性彻底被瓦解的第三首,就是个全新体验了,我们无法再以传统的“呈示部,展开部、再现部”去找寻蛛丝马迹,取而代之的是“力度、速度、音区”等辨识方法。