广东人向有使用银毫的传统。广东人俗称小银币为银毫(毫银),广东话“一毫”即“一毛”之意,因此称呼二角、一角、五分面值小银币为“二毫、一毫、半毫”银毫。广东银币又称广东省造银元,泛指广东铸钱厂生产的各种面值银元。

广东铸钱厂原为广东钱局,后改为户部辖度支部造币厂广东分厂。由光绪年间开始生产银币一直到民国年间生产了数十种不同面值的银元和银币。辛亥革命后,广东造币厂将旧币(龙洋)收回改铸“中华民国贰毫银币”,设计简洁,重一钱四分四厘,成色银七铜三。发行之后,商民称便,声誉颇佳,逐渐流布全国,成为长江以南各省贸易流通中的重要辅币。从存世实物看,民国元年至十三年(除民国五年、六年外)以及民国十七年、十八年,广东造币厂每年均铸造发行二毫银币。

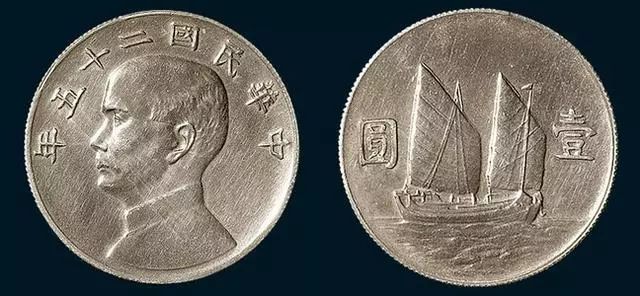

民国二十五年孙先生像银币(帆船)一元

重量:13G左右;直径:31.5mm左右;等级:三级。

此枚珍币原为马定祥旧藏,民国二十五年孙中山像帆船壹圆银币大字版,直径32mm。目前所见均为小字版,大字版为仅见,该币当年共有二种设计样币,初次为大字版,是参照金本位半圆图案设计、因此水波纹、帆船、壹圆等图样几乎近似,第二次为小字版是依照二十四年中元银币图案设计,该大字版是上海中央造币厂留存下来的实物,是研究国民政府实行法币政策而应对金融改革的宝贵历料。

此币为民国十六年为纪念孙中山和中华民国政府复都南京而铸造发行。1927年即中华民国十六年,由国共两党合作并发起的讨伐北洋军政府的北伐战争已经奠定了胜局,北洋军阀统治集团遭受了沉重打击。是年中华民国政府复都南京,国民政府有关部门为顺应民意,拟定停铸“袁大头”并开铸孙中山像银币,此币正是为了纪念国民政府复都南京而正式铸造发行的。由奥地利造币厂代为铸模,银币正面为孙中山正面肖像,肖像周围环绕“中华民国国民政府”八字,背面中央铸“壹圆”字样,背景为国民政府总统府图案。由于国民政府刚刚复都南京,百废待兴,铸行银币的人力物力极为有限,再加上时间仓促,所以铸额很小,仅供馈赠有关人士纪念之用,存世极稀。银币运用西洋浅浮雕技法刻模,人物栩栩如生,堪称银币设计和铸造中的精品。同年国民政府在南京钟山建造了中山陵,所以很多人认为该银币背面的图案为中山陵,故亦称此银币为孙中山陵园纪念银币,实际为设计中的中华民国国民政府的总统府图案。

西班牙银币: 西班牙在南美殖民地制造“双柱”银元,流通时间较早,几乎遍布全世界,明万历年间流入中国。据 英国东印度公司 记录,1681年至1833年,输入中国的白银达6800万两以上,合银元l亿枚,绝大部分是双柱银元。但是,由于清王朝向外赔款等原因,现存无几,因此备受收藏者关注。

西班牙银元之人像币,俗称佛头洋。正面依版别不同,分别镌有西班牙国王卡罗斯三世(或称查理第三),卡罗斯四世(或称查理第四),费迪南七世的头像。流通于清代,钱缘压制成清晰可见的切纹,属“花边钱”的范畴。“此钱以银为之,径寸一分,重七钱七分。面为其国王,面侧向右,高鼻深目无须,脑后有帛结束,垂下至肩。背绘其国,梵相字并绕其边,书之皆不可识

民国三年,民国财政部颁布“国币条例”,以便规范银币铸造,统一全国币制,并责成天津造币厂根据“国币条例”对银元重量、成色的规定设计制作通行银币。该币由意大利设计师乔治设计,最初设计的袁大头是乔治根据袁世凯的一张七分脸像照片刻制的,在铸造了一批签字版和银质样币之后,上呈袁世凯批阅,但袁世凯认为该币不够理想,未能通过。

&民国三年七分脸袁大头

最后乔治以袁世凯本人为模特,重新刻制了袁世凯侧面像民国三年一元套币,很快得到袁世凯认可,并于当年大量铸造发行。民国三年正式发行版最先由天津造币厂铸造,其后南京、广东、武汉、安庆等中央造币分厂相继开始铸造同版袁大头套币,面值为一元、中圆、二角、一角和五分(试铸样币)几种面值。另外各省也纷纷利用清代铸币局机器开始铸造袁大头,其中甘肃、湖南、福建等省铸造袁大头比较出名,也只有一元面值。

1935年,民国政府中央造币厂又生产了一批孙中山像的银币;1949年3月,民国政府中央造币厂铸造了最后一批民国二十三年版正面镌孙中山像,背面镌帆船图案的壹圆银币

三帆币

在初始社会晚期最早呈现的钱银是什物钱银。一般来说游牧民族以家畜、兽皮类来实现钱银功用,而农业民族以五谷、布帛、耕具、陶器、海贝,珠玉等充任最早什物钱银。据考古开掘新石器时代晚期遗址如半坡出土许多陶罐作为殉葬物;大汶口文明殉葬许多猪头和下颚骨,标明猪和陶器在初始社会后期曾起过钱银财富的功用。但尽人皆知,流转较广的古代什物钱银为“贝”。

广东省造光绪壹两银币

直径4.5cm;重37.2g

估价:USD550,150 RMB:3669500

在我国近代银币中,广东省造银币是久享盛名的一种。银币设计精湛,铸造精美,图案中有“寿”字及二龙戏珠纹样,故习称广东“寿字一两”或“双龙一两”,其稀有程度及其神秘的身世一直为藏界津津乐道,被誉为“传说中的银币”。两广总督张之洞曾于光绪十三年(1887年)委托使英大臣在英国订购全套造币机器,并在广东钱局首铸机制银元和铜元。其后,各省纷纷仿效,购制国外机械铸造银、铜元。