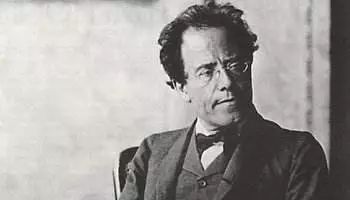

“我的时代终将到来”

奥地利著名作曲家古斯塔夫·马勒生前的这句豪言壮语,如今早已得到印证。马勒一生在交响曲的创作上硕果累累,除了一首未完成作品,他一共写了九部交响曲,以及一首大型交响声乐套曲《大地之歌》。在马勒看来,一部交响曲是可以包罗万象,能建构出“一个世界”的。

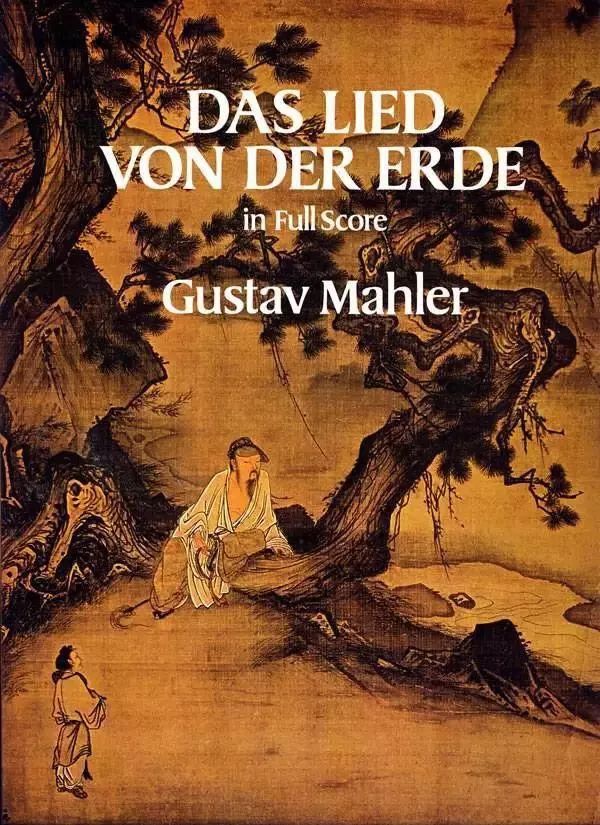

而这首

《大地之歌》的创作渊源也极富戏剧性,今天我们就来从头说起。

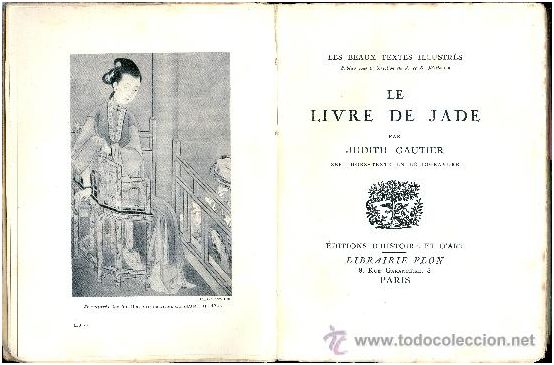

朱迪特·戈蒂埃《白玉诗书》

“我是个转世的中国公主”

据统计,国外学习和使用汉语的人数已超过一亿,“汉语热”似乎达到了前所未有的高度。其实很久以前,就有不少海外文学家对这个遥远又神秘的东方国度充满兴趣,其中不乏

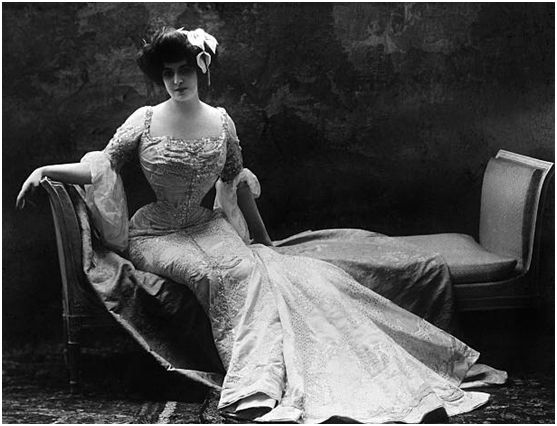

法国女作家朱迪特·戈蒂埃

(1845-1917),去年恰逢她逝世一百周年纪念。

朱迪特·戈蒂埃

朱迪特是著名的法国浪漫派诗人泰奥菲尔·戈蒂埃之女,也是第一位当选龚古尔学院院士的女诗人(龚古尔学院于1902年成立,是法国最重要的私人文学团体,以小说活动的影响最大),在进入学院的当天,她曾自豪地说“我是个转世的中国公主”,她何以出此言?

原来,

朱迪特

从少女时代起,就在家中师从

丁敦龄

学习汉语。19世纪60年代,山西秀才丁敦龄为躲避清军,流亡至法国,因无人接应一度落魄街头。直到有一天,

朱迪特的父亲

泰奥菲尔见到了他,将他带回住处予以接济,并对他的遭遇表示同情,愿帮他买回国的船票。但丁敦龄表示有家已难回,愿教朱迪特汉语以报恩,于此,朱迪特的汉学之路就此开启。

在

朱迪特创作的小说

《岁月的串珠》第二辑中,她回忆道自己在丁敦龄指导下修习中华文明的故事,也提到了对中国诗歌的接触。学习过程中,她也将自己的法文名Judith音译为“俞第德”作为自己的笔名,有“高尚美德”之意。

1886年丁敦龄逝世后,朱迪特为他举办了葬礼,并埋葬在戈蒂埃家族的墓地,可见师生情谊之深。而朱迪特本人的墓志铭,更是罕见的选用了三个汉字“日来天”,意为光芒从东方天际照射出来,也反映出她一生的东方情结。

法国大文豪雨

果

非常欣赏朱迪特的文学才华,在给她的信中,他写道“您的文笔有力而优雅。远赴中国,几乎就如同奔月,您让我们进行一次星际旅行,我们欣然跟随,心醉神迷,您展翅流星般进入深蓝的梦境,令我万分羡慕”。

除了著有多篇东方奇幻小说外,早在1876年,她便将自己的著作《白玉诗书》寄给雨果。该书包含数百首唐诗宋词的法语译文,是朱迪特在丁敦龄指导下的研究成果,其中不乏李白、杜甫等名家名作。

《白玉诗书》

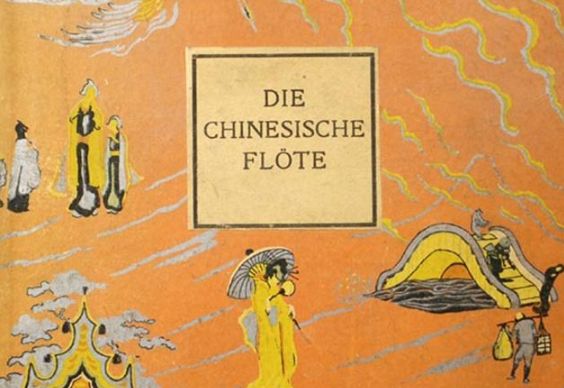

在《白玉诗书》的序文中,朱迪特毫不吝啬自己的赞誉之情“中国诗人很早就开始用竖琴伴奏、咏唱诗歌了,比俄耳甫斯和荷马等都早”。《白玉诗书》出版后,这股诗词风开始逐步向欧洲其他国家蔓延,在此基础上,又有不少作家将法语版翻译成德语,并辅以自己的感想进行二次加工,

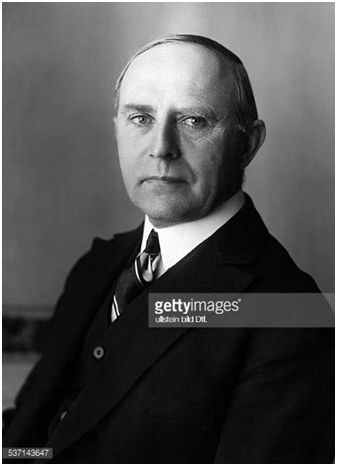

汉斯·贝特格

(1876-1946)

的《中国笛》

就是这股浪潮中衍生的一例。巧合的是,贝特格出生那年正逢《白玉诗书》出版。

汉斯·贝特格

只是,在层层的转译中,再用本国的文学思维润色后,必然与最初的唐诗原文产生了一定距离,在这个过程中,一部取材自《中国笛》、独特而又充满谜团的作品应运而生——马勒《大地之歌》。

1907年的秋天,对于古斯塔夫·马勒来说,是个不折不扣的多事之秋。他试着在维也纳排演那些未受广泛接受的作品,却受到反犹太群体的攻击,从而失去了维也纳歌剧院总监一职。同年,他的身体状况也出了严重问题,而女儿玛利亚因患猩红热撒手人寰,突如其来的悲剧彻底压垮了马勒。

1907年的马勒

在万念俱灰下,马勒读到了《中国笛》,虽然经过多次转译后,这本诗集中的很多内容已经无法表现出唐诗的原貌,但东方文化特有的意境却让马勒触景生情,开始着手为此进行音乐创作,体裁则综合了马勒平生最杰出的两类创作:歌曲和交响曲,故作品最终确定为男高音和女中音(或男中音)和管弦乐团而作,并取名为《大地之歌》。

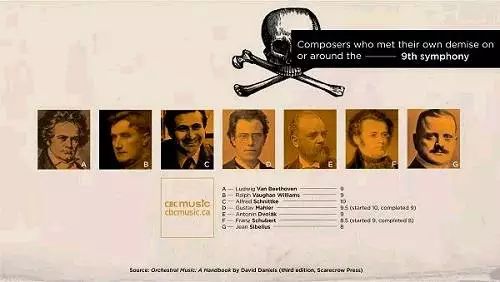

之所以不给这部作品冠以任何序号,源于舒伯特、贝多芬(贝多芬《d小调第九交响曲》同样采用了人声与乐队结合的方式)等前辈作曲家在写完第九部交响曲后便告别人世,已完成八部交响曲的马勒不想被“数字九的魔咒”击中,故退避三舍而为之。

那些难逃“第九魔咒” 的音乐家们

全曲共六个乐章,以《中国笛》中的七首诗作为蓝本而创作(末乐章采用两首诗),因此各乐章的内容相对独立。马勒曾说“一部交响曲可以囊括一个世界”,佛学中也有“一花一世界”的说法,我们来看看马勒在这部作品中,如何借助东方文学,来讲述人生轮回的。

出自李白《悲歌行》,男高音独唱,沉重的快板,一开始圆号的齐奏已然反映出马勒的厌世的心境,愁态遍布。歌词共三段,皆以“Dunkel ist das Leben, ist der Tod”(生是黑暗的,死也是)结束,每一次比之前的升高半音以示强调。

乐谱指示缓慢的、略带疲倦的,将秋天的萧瑟之景跃然而出。而《大地之歌》的第一个谜团便出于此,有人认为此处所依据的原诗为唐代诗人钱起的《郊古秋夜长》,但这部诗作本身讲述的是秋夜男女相思之情,而《中国笛》所收录的多为哲理较深的诗,故产生了风格上的出入。根据贝特格的记载,原作者为Tschang-TSI,因此有人认为诗人张籍或张继的可能性更高,只不过,在这两位诗人的作品中,我们却找不到符合歌词的原诗,实乃悬案一桩!

紧接着的第二桩悬案,就是关于第三乐章的出处。通常说该乐章选自李白的《宴陶家亭子》,由贝特格参照朱迪特的《白玉诗书》,将这首诗作译后选入《中国笛》。但在歌词中“陶瓷的亭子”,朱迪特误将“陶家的亭子”译为“陶制的亭子”。

有学者研究后,对此存有疑问,首先这篇诗歌并非李白的重要作品,不知朱迪特为何将它选入自己的著作。其次,该乐章的歌词风格怪诞离奇,与李白超然飘逸的文风有明显差异。不过,整个乐章以五声音阶展开,依然充满着诗情画意。

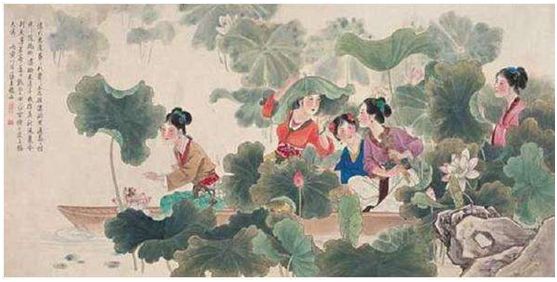

G大调,预示着这个乐章温婉的气质,如同标题本身。歌词依据李白的《采莲曲》,由男中音(或女中音)独唱。大意为在一片绿意盎然的田园间,少女们在岸边采着荷莲,而少年们则骑着骏马在追逐着,一静一动对比强烈,青春气息扑面而来。

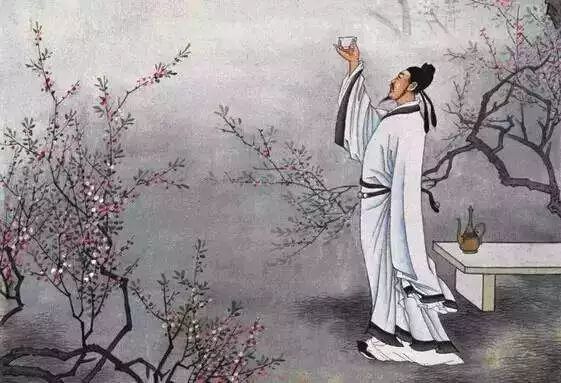

歌词依据李白的《春日醉起言志》,被普遍认为是全篇最接近唐诗原意的一章。该乐章的主题“酒”与第一乐章遥相呼应,季节性上又与第二乐章有所关联。歌词的第一句“人生在世不过一场梦,何必辛勤劳作”,似乎又一次反映了马勒自暴自弃的心情,也预示着终曲的到来。

终曲

占据了全曲一半篇幅的时长,兴许是因为马勒有太多的“有感而发”。有人认为这是马勒生涯中最伟大的乐章之一,歌词依据两首唐诗,前半部分是孟浩然的《宿业师山房待丁大不至》,后半部分是王维的《送别》。由于将两首诗歌糅合在了一起,马勒本人在内容上进行了些许改动。

在第三至第五乐章稍露了“阳光灿烂”后,末乐章伊始又恢复了沉重,虽然之后情绪几度欲求上扬,但都被无情拒绝,一次又一次回到荒凉的气氛中,好似宿命。其中,歌词“Ich harre sein zum letzten Lebewohl”(为了最后的别离我耐心等待)一句成了两首诗的转折点,极为沉重,也为之后的《送别》做了铺垫。

随后,音乐在长笛与竖琴的引导下转入大调,情绪上闪现着一丝光明,绝望和希望似乎在交替进行着,这也是整个乐章最动人的段落。然而好景不长,在两首诗间的间奏段,沉重感再次无情地袭来,无论是英国管还是圆号,声音都如此令人绝望,而葬礼进行曲的出现,更是预示着生命之光即将熄灭。

王维的《送别》中,最后一句诗为“白云无尽时”,贝特格在《中国笛》中译为“白云是永远的”也并无大碍,但到了马勒这里,他将“白云”删减,独留“永远”(Ewig),在乐章最后以渐弱的方式重复七次,极为惆怅萧瑟,马勒的注解要求“慢慢地,像完全逝去一样”,这也成了整部《大地之歌》气息最绝望的一刻。

解析完六个乐章后,我们可以看到,这部伟大的著作至今仍存在着些许谜团有待考证和溯源。更令人唏嘘的是,马勒在生前并未见证作品的首演。

从朱迪特·戈蒂埃《白玉诗书》到汉斯·贝特格的《中国笛》,再到马勒的《大地之歌》,一切的连接即是巧合,又仿佛是命中注定:

落难的丁敦龄燃起了朱迪特对诗词的热情,也间接成就了《大地之歌》的问世,而这首作品的本身,也不正是用诗歌,串起了人生轮回的故事吗?

在小编寻找《大地之歌》的录音时,在音乐软件的进入页上看到两句歌词,谨以此作为本篇的结尾:

一边清醒的潇洒告别

一边迷糊的悄悄不舍

☞

相关星广会预告

☜

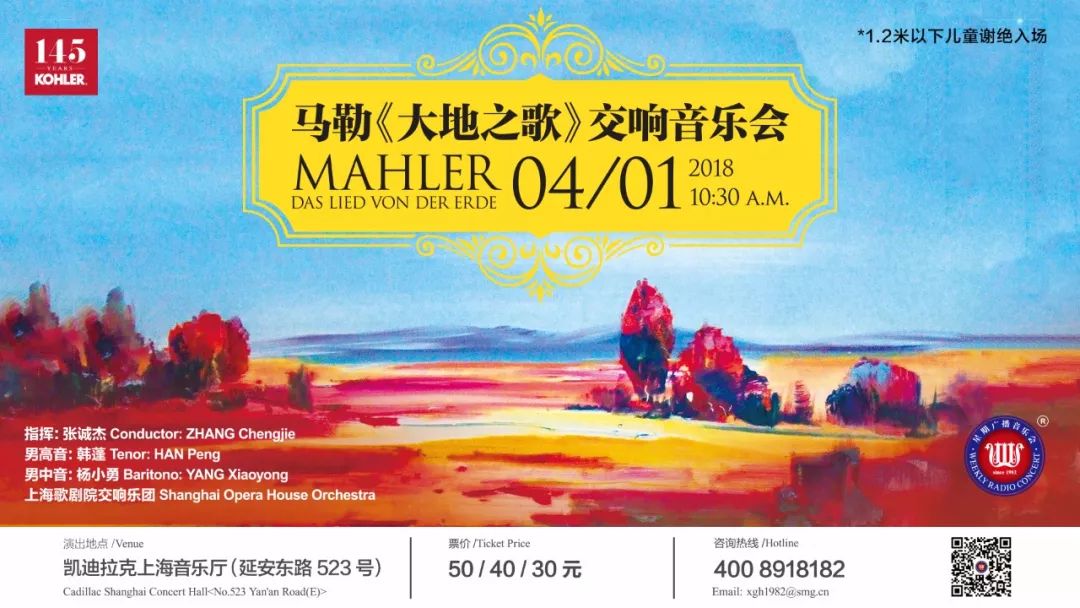

4月1日

马勒《大地之歌》交响音乐会

音乐会门票已售罄。

演出当天可通过手机app”阿基米德“以及“看看新闻”收听收看音乐会高清音/视频直播。

走进经典音乐,从星期广播音乐会开始

可添加小星的个人微信(ilovexgh)

在朋友圈看更多音乐会幕后花絮