先生们之常书鸿:此生只为敦煌

文 |

李辉

366——奇妙数字与莫高窟巧合

2006年月牙泉,李辉 摄。

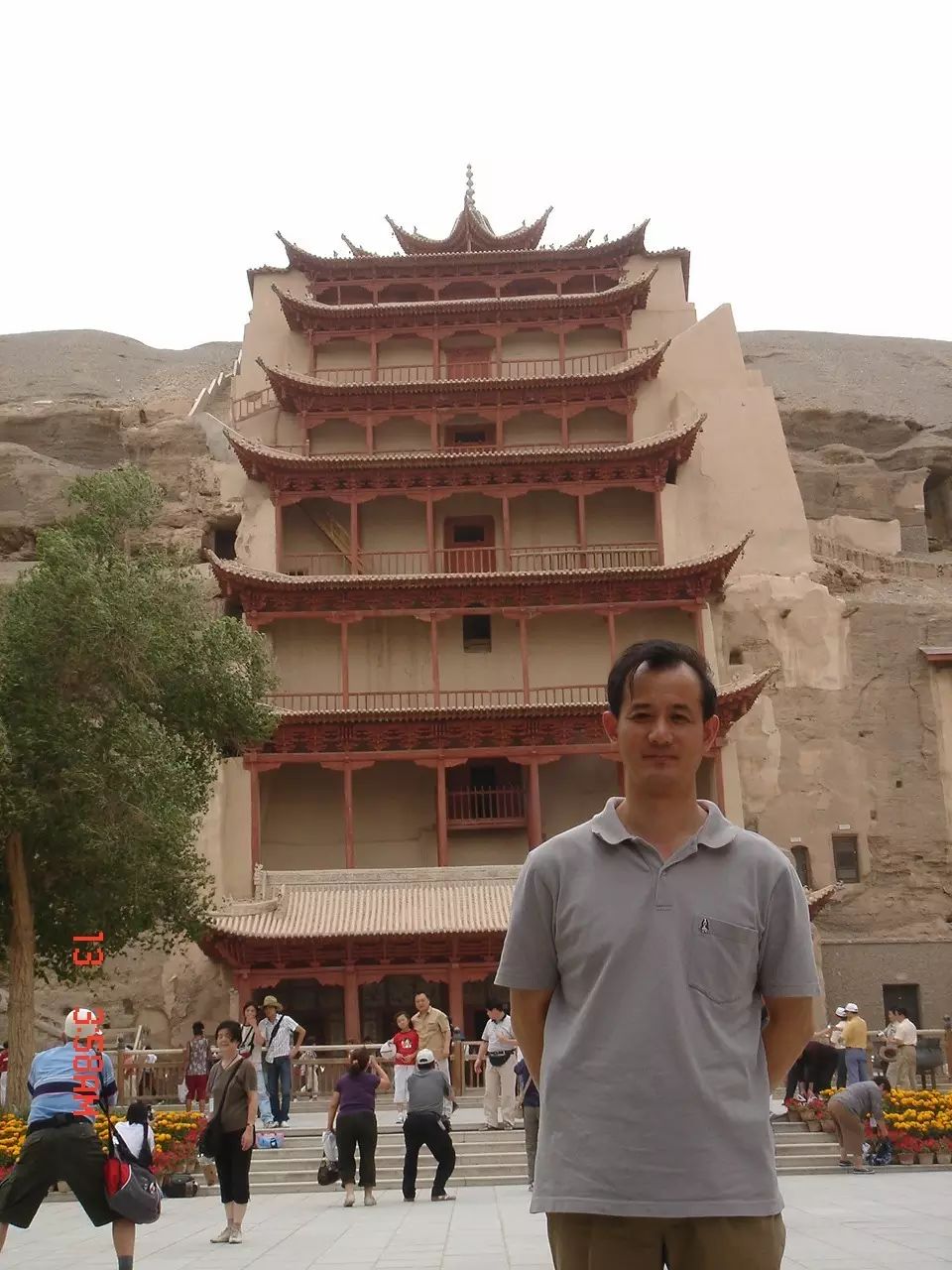

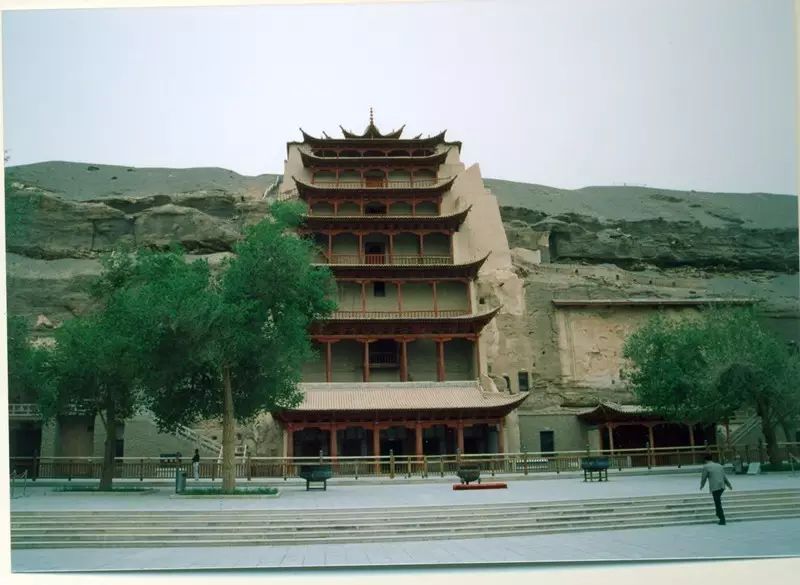

2006年在敦煌九层楼前。

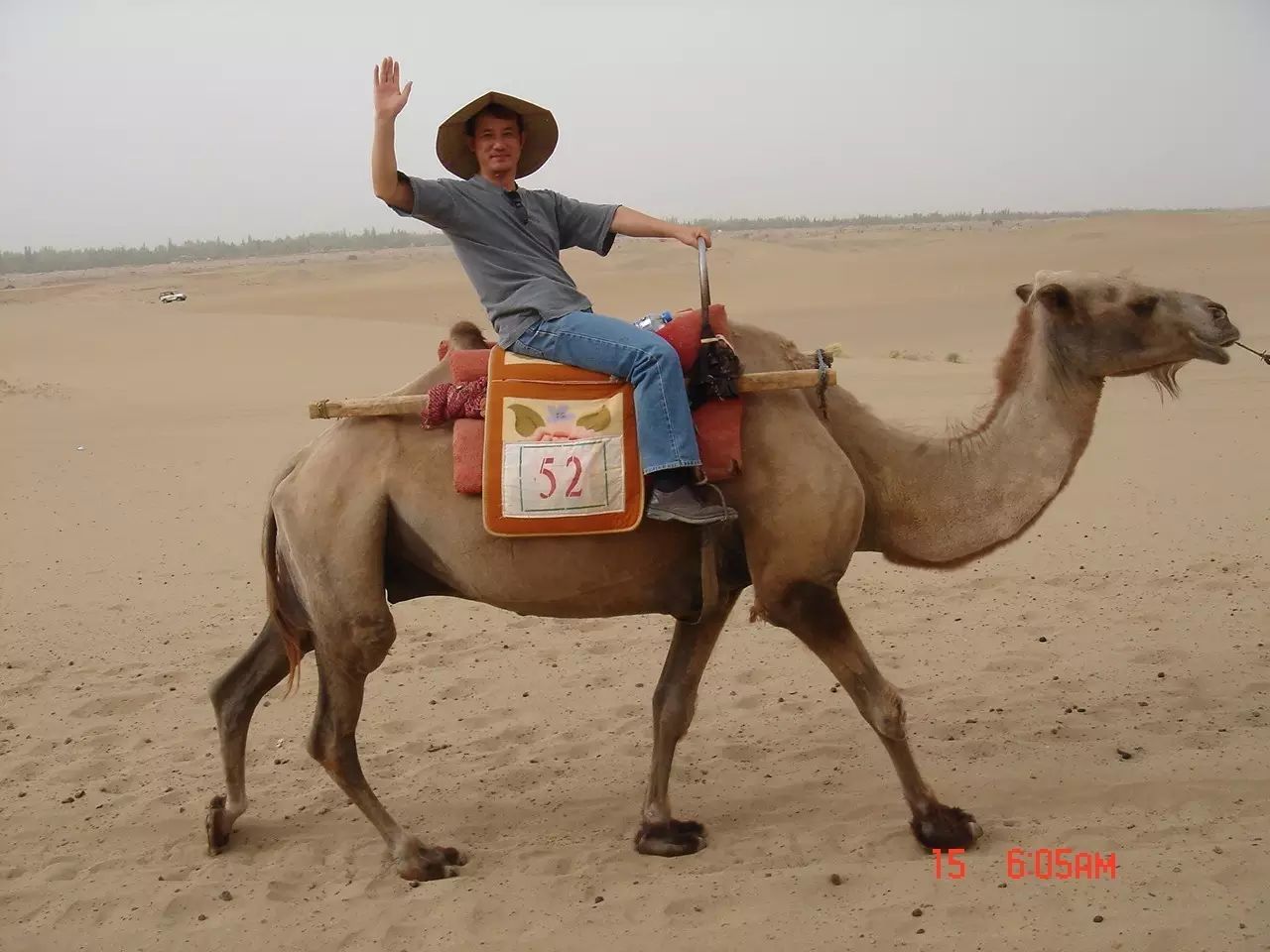

2006年敦煌在鸣沙山骑骆驼。

2016年再到敦煌。

时隔十年,又一次走进敦煌。上一次是在2006年,这一次是在2016年。

我生于1956年,一生许多机缘巧合都与6相关。1977年高考的第一天是12月6号,大学编号7711026,办公楼是16号楼,楼层是6,家的楼号是36,驻地的邮编是100026……故我一直把6作为自己的幸运数,旅行在外,拍摄与6相关的门牌号,成了我的习惯。

没有想到,第二次敦煌之行,更巧的、难以置信的事情发生了。

奇妙的366!

走出敦煌机场,在神州租车租了一辆车,车号为甘A7D366。我颇为得意,我们六根微信公众号推出,是在2014年6月6日,每年此日,大家总会相聚,一醉方休。曾经有计划,在中国、美国的66号公路去行走一番,虽未成行,梦想还在。

殊不知,更奇妙的巧合出现——敦煌莫高窟的横空出世,竟然就在公元366年。资料写到:莫高窟始建于十六国时期,据唐《李克让重修莫高窟佛龛碑》一书的记载,前秦建元二年(366年),僧人乐尊路经此山,忽见金光闪耀,如现万佛,于是便在岩壁上开凿了第一个洞窟。此后法良禅师等又继续在此建洞修禅,称为“漠高窟”,意为“沙漠的高处”。后世因“漠”与“莫”通用,便改称为“莫高窟”。另有一说为:佛家有言,修建佛洞功德无量,莫者,不可能、没有也,莫高窟的意思,就是说没有比修建佛窟更高的修为了。

车号366,一个数字,就这样与莫高窟的起步,与一千多年历史有了衔接!

曾有朋友常说我是“数字控”。其实,各位有所不知,数字与历史相关,与诸多巧合相关。在后面叙述的常书鸿先生的命运起伏中,6又何尝没有巧合?

“说完巴黎说敦煌,长江黄河长又长”

认识常书鸿是我在《北京晚报》工作期间。当时我负责采访文化活动,不时会在一些场合与常书鸿见面。后来,编辑五色土副刊的“居京琐记”栏目,请一些文化老人谈自己居住北京的各种感受。我写信前去,请他赐稿。

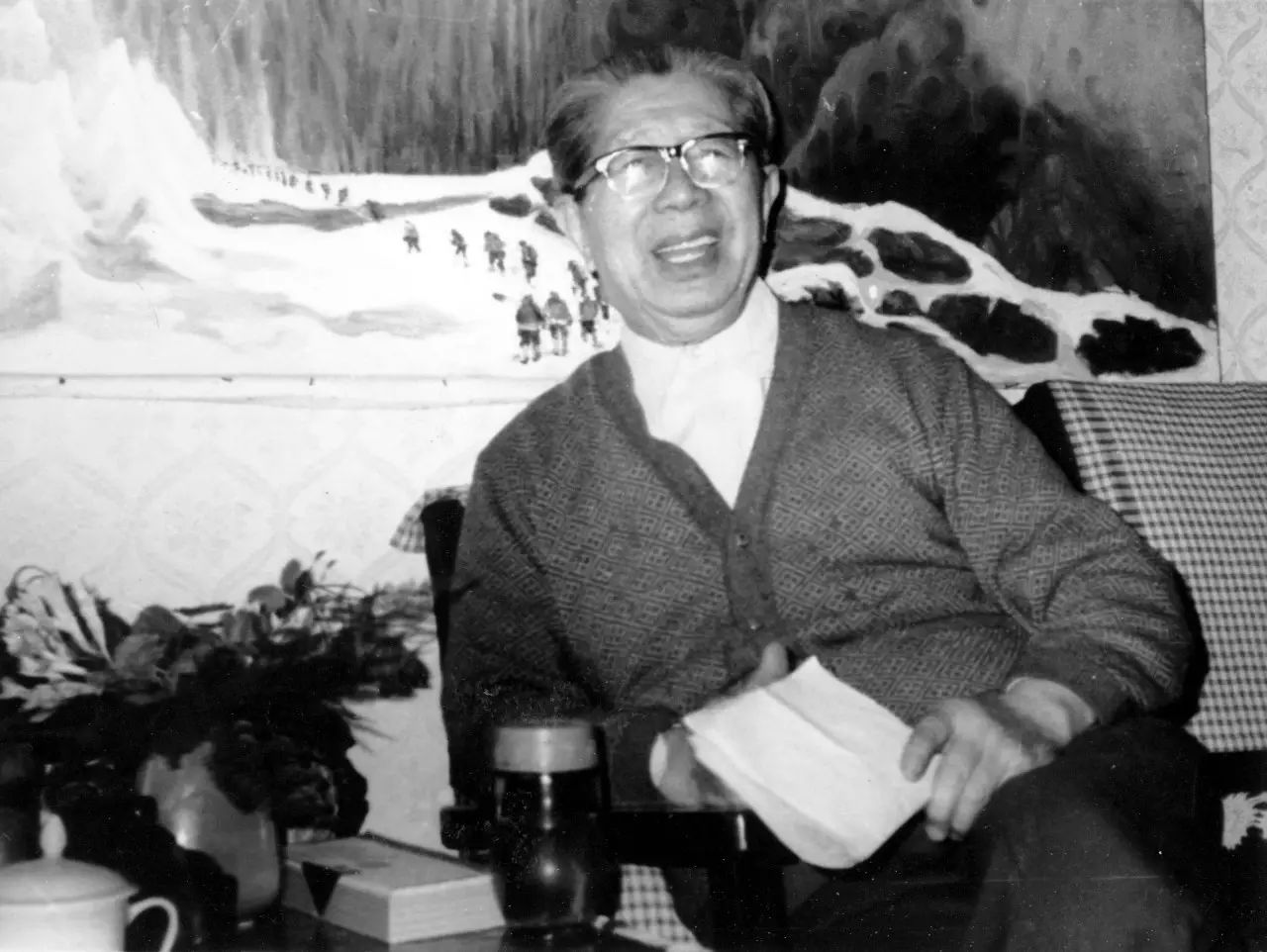

1984年常书鸿,李辉 摄。

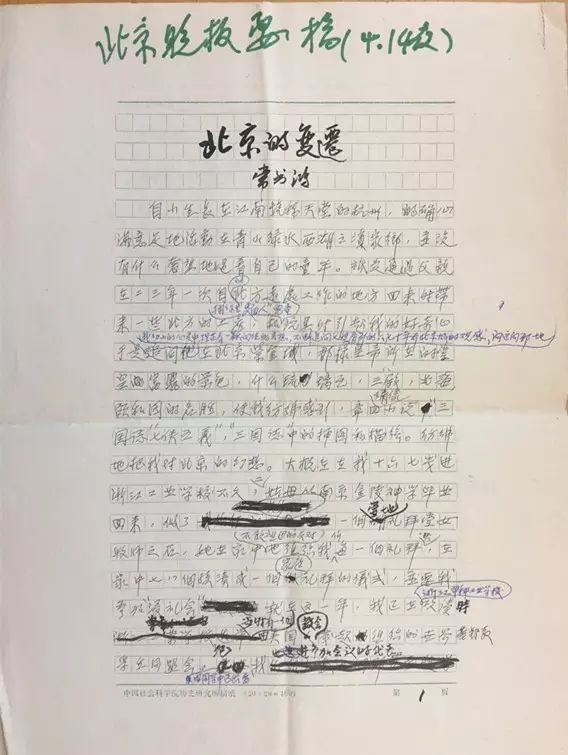

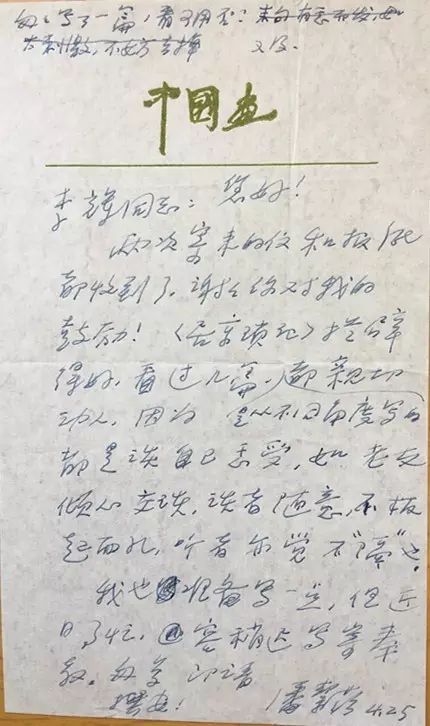

常书鸿手稿之一。

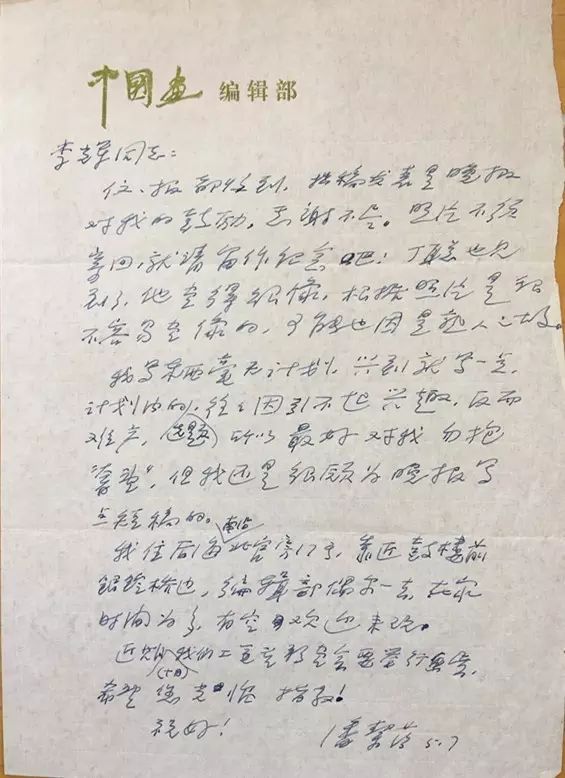

常书鸿手稿之二。

常书鸿手稿之三。

很快,常书鸿寄来三页稿纸的《北京的变迁》。手稿他改了又改,极为认真。收到稿件,我打去电话,他要我在手稿最后补上一句:“我幸福地看到,祖国已经踏上了振兴的道路。”如此漂亮的手稿,被我的难看的字加了一句,真是糟蹋了。排出校样,寄去请他校订,他又做了少许调整与润色,标题改为《耄耋之年话北京》。

常书鸿是满族人,1904年4月6日出生于杭州。他人生的第一个数字“6”,出现了。

文章开篇,常书鸿谈儿时对北京的向往与想象:

自小生长在江南号称天堂的杭州,的确心满意足地活动在青山绿水的西湖之滨家乡,并没有什么奢望地过着自己的童年。只是通过父亲在二三年一次自北方远处工作的地方回来时带来一些北方的土产,和栩栩如生的“面人”儿童玩具时引起我的好奇心,于是我幼小的心灵中,埋藏着一颗向往的玄想,不断追问父亲看到的六七十年前北京城的观感,问这问那地追问在北京紫金城,那样皇帝所在的堂皇富丽的景色,什么琉璃瓦,三大殿,北海,颐和园的名胜。

(《耄耋之年话北京》)

常书鸿晚年离开敦煌之后才在北京居住。他在文中,提及相伴敦煌四十年的那种融入血肉的关联:

时间在消逝,年龄也随着历史在演变。三十年代,我在法国学习时,发现伟大的敦煌民族艺术宝库,早在辛亥革命之前,就分别受到资产阶级所谓“学者”们的劫夺和破坏。作为炎黄不肖子孙,怀着败子回头振兴中华的意愿,我到敦煌从事保护研究,匆匆四十年,已到了耄耋之年,承蒙党和国家的关照,我来到了北京,养尊处优地居住在日新月异变化中的首都闹市中。

(《耄耋之年话北京》)

敦煌,在常书鸿心中。四十年,艰苦而悠长的日日夜夜,他把一切留在了敦煌。赵朴初先生最早称常书鸿是“敦煌守护神”。五个大字,当之无愧。

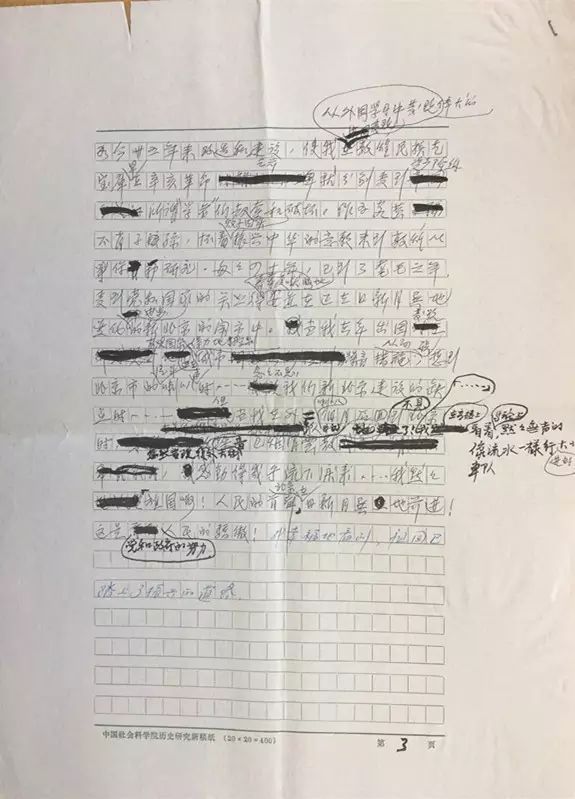

《

居京琐记

》封面选用常书鸿、冰心、胡风三人肖像。

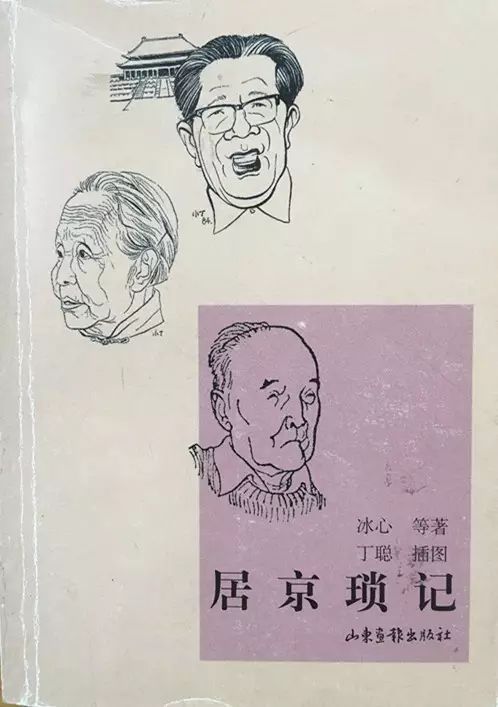

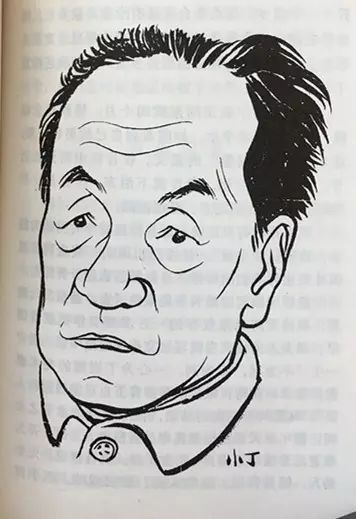

丁聪画常书鸿像。

准备发表常书鸿这篇文章时,我寄去照片请丁聪先生配图。丁聪画常书鸿肖像,颇为形象,因是谈北京的变迁,他特意在肖像旁画了文中所写的紫禁城建筑。十几年过去,结识山东画报出版社的汪稼明兄,我将《居京琐记》结集于1999年出版,封面设计时,选用三个人物:冰心、胡风、常书鸿,他们分别生于1900、1902、1904。在我而言,这也是与常书鸿的一个机缘。

常书鸿发现敦煌却是一个偶然。留学巴黎期间,1935年,一次塞纳河畔的傍晚散步,从此改变他未来的人生走向。

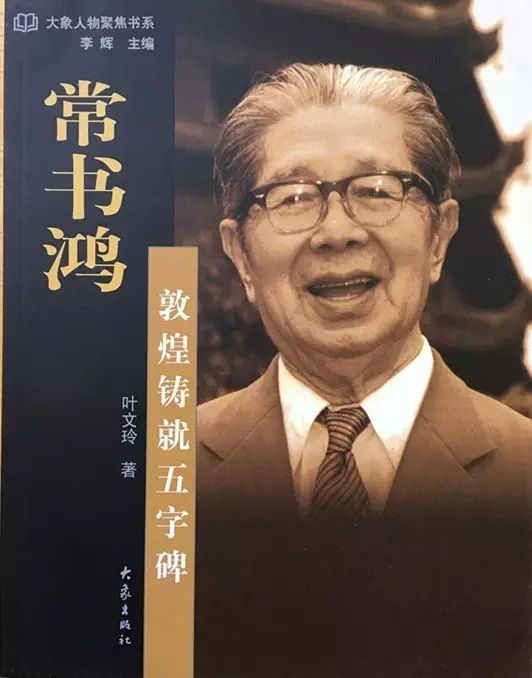

叶文玲著常书鸿画传《敦煌铸就五字碑》。

走进新千年,我为大象出版社策划一套“大象人物聚焦书系”,请与常书鸿熟悉的叶文玲大姐,撰写常书鸿画传《敦煌铸就五字碑》。读叶文玲文字与图片,深为常书鸿的敦煌情结所感动。恰在此时,2002年吉林卫视“回家”栏目创办,找到我,希望我能做该栏目的艺术总监,挑选一些合适的文人拍摄他们的“回家”。清明时节,拍摄第一批人物,分别为丁聪、郁风、余光中、冯骥才。画传出版时,我自然想到了常书鸿。

常书鸿早在1994年去世,但这样一个伟大的“敦煌守护神”,怎么能不拍呢?我找到常书鸿的女儿常沙娜,问她能否重回敦煌,拍摄“回家”。常沙娜与父亲从巴黎到敦煌,经历诸多变故之后,在父亲心目中女儿是最大的精神安慰,是女儿一直陪伴他走过最艰难的日子。

常沙娜同意了,因为每年她都会前往敦煌一次,祭拜父亲。生于1931年的她,此时已过古稀之年。在敦煌,她敞开胸怀,谈父亲常书鸿,谈母亲陈芝秀,谈陪同父亲在莫高窟读过一个个黄沙弥漫、无比艰辛的日子。我有事未能同往,但依然高兴,能有这样一次全程拍摄,留下诸多珍贵镜头。在常沙娜、叶文玲等人的讲述中,“敦煌守护神”的形象顿时立体而丰富。

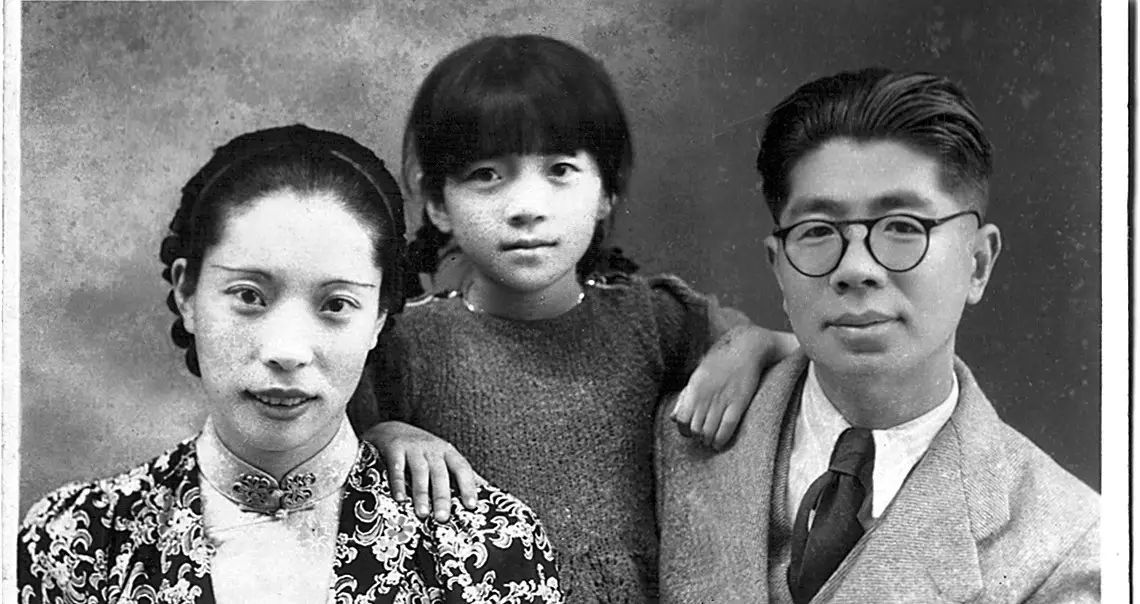

1939年常书鸿与妻子陈芝秀、女儿常沙娜在昆明。

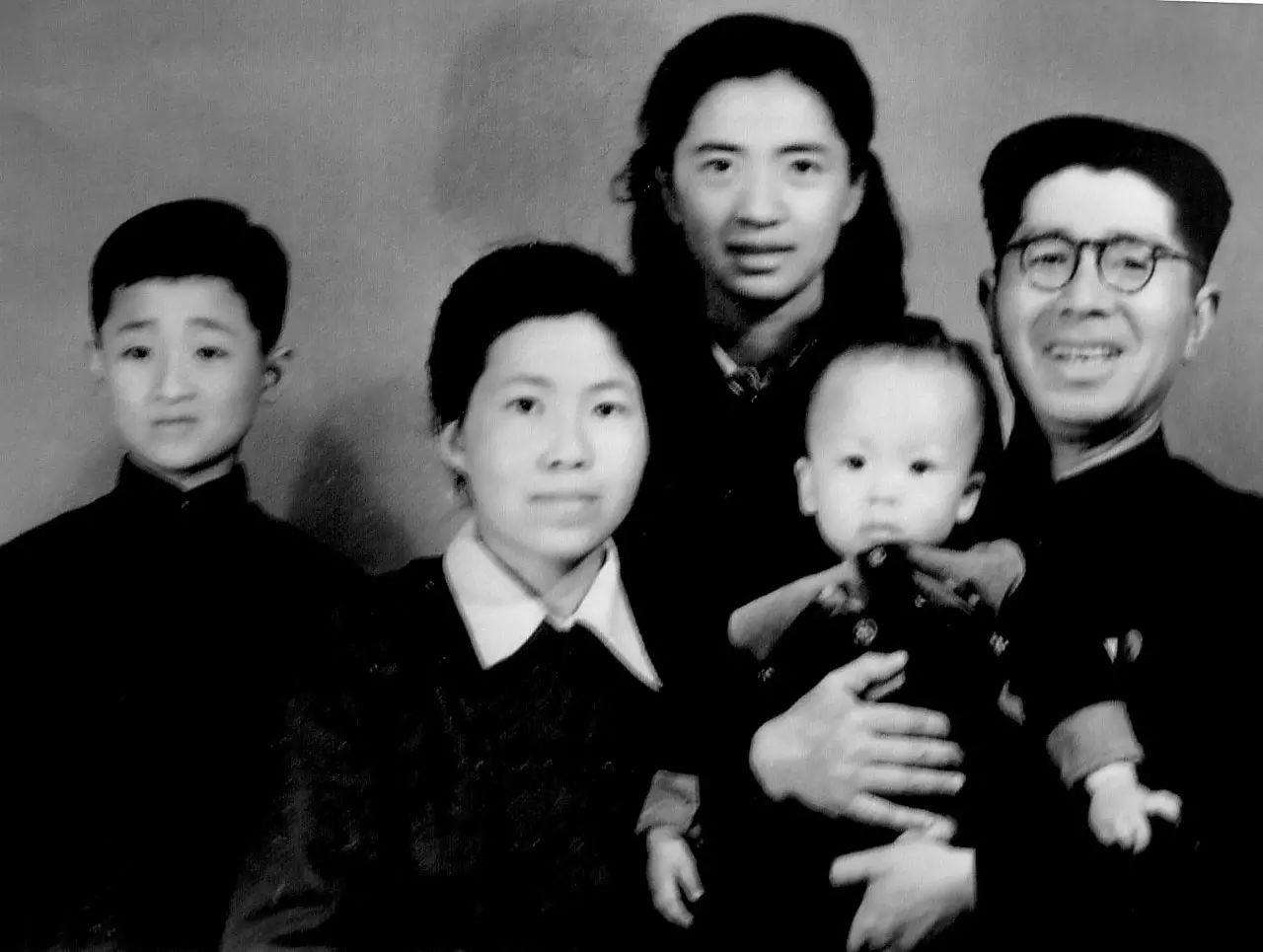

1951年常书鸿李乘仙夫妇与三个孩子在一起。

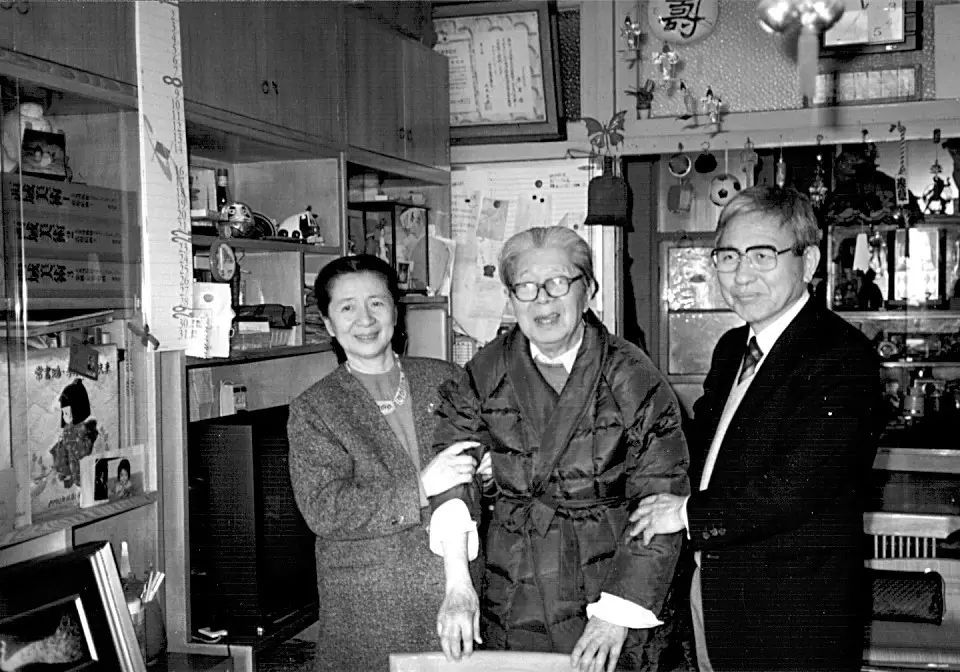

1991年常书鸿与女儿常沙娜。

1993年,常书鸿与常沙娜在家中会见日本画家中安根,这是他留下的最后照片之一。

常书鸿与陈秀芝于1925年结婚,1928年陈秀芝来到法国,与常书鸿汇合,也开始美术留学生活。1931年常沙娜出生,姓名取自塞纳河的谐音。她在节目中这样回忆父亲与敦煌的偶遇:

巴黎塞纳河边经常有书摊子,他在书摊上发现的,上头写着《敦煌石窟图录》,伯希河的,印刷了这么一本,他一翻,讲的都是在中国,在甘肃西北,发现了有这样的藏经洞,藏经洞里都是卷画,还有那里有石窟,我父亲很惊讶,他说中国人都不知道中国自己有这样的宝藏。

(“回家”之《常书鸿:大漠痴魂》)

这本《敦煌石窟图录》,令常书鸿虽然人在巴黎,心却早已飞到遥远荒漠中的敦煌。他说过,自己曾是个倾倒于西洋文化、言必称希腊罗马的人,而敦煌艺术却早于欧洲近一千年,真是个不可思议的奇迹!他毅然决然,要离开巴黎,期待与敦煌拥抱。

这就是不可思议的常书鸿。主意一旦拿定,就没有任何人可以改变他。妻子学业未能完成,他却执意前往敦煌。1936年,留下妻子和女儿,他独自一人,踏上归国之路。

常书鸿人生的又一个数字“6”,为了敦煌!

回到国内,中国正处在战争漩涡,哪里谈得上敦煌的保护?等候几年之后,1942年9月,国立敦煌艺术研究所成立,常书鸿担任筹委会副主任,期待已久的敦煌之行,即将启程。半年之后,1943年3月24日,历经千辛万苦的跋涉,年复一年魂萦梦牵的敦煌,终于出现在常书鸿眼前。无比艰难的日子,从此与之伴随。陶醉其中的幸福,旁人却无法体会。

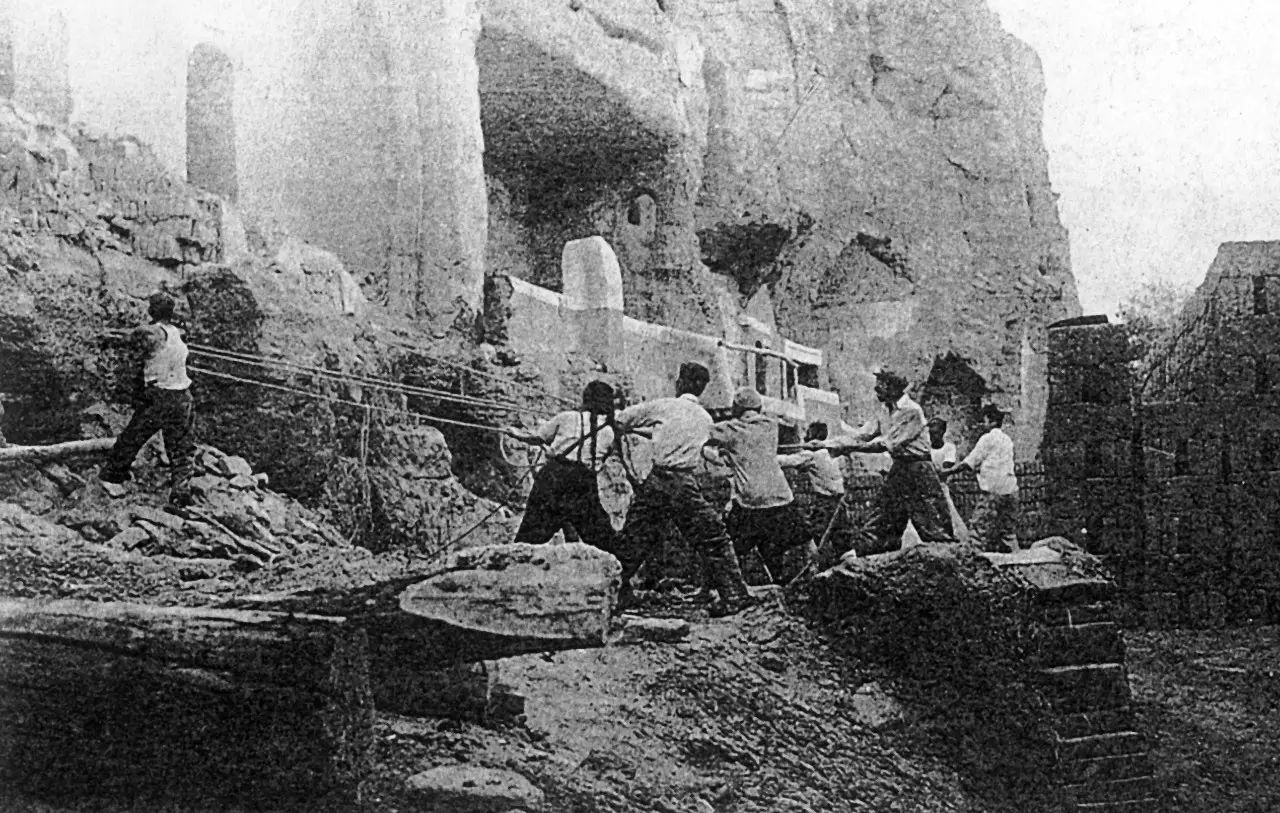

1953年拆除莫高窟前土台时发现编号为447的洞窟。这是用绳索拉拆土台的老照片。

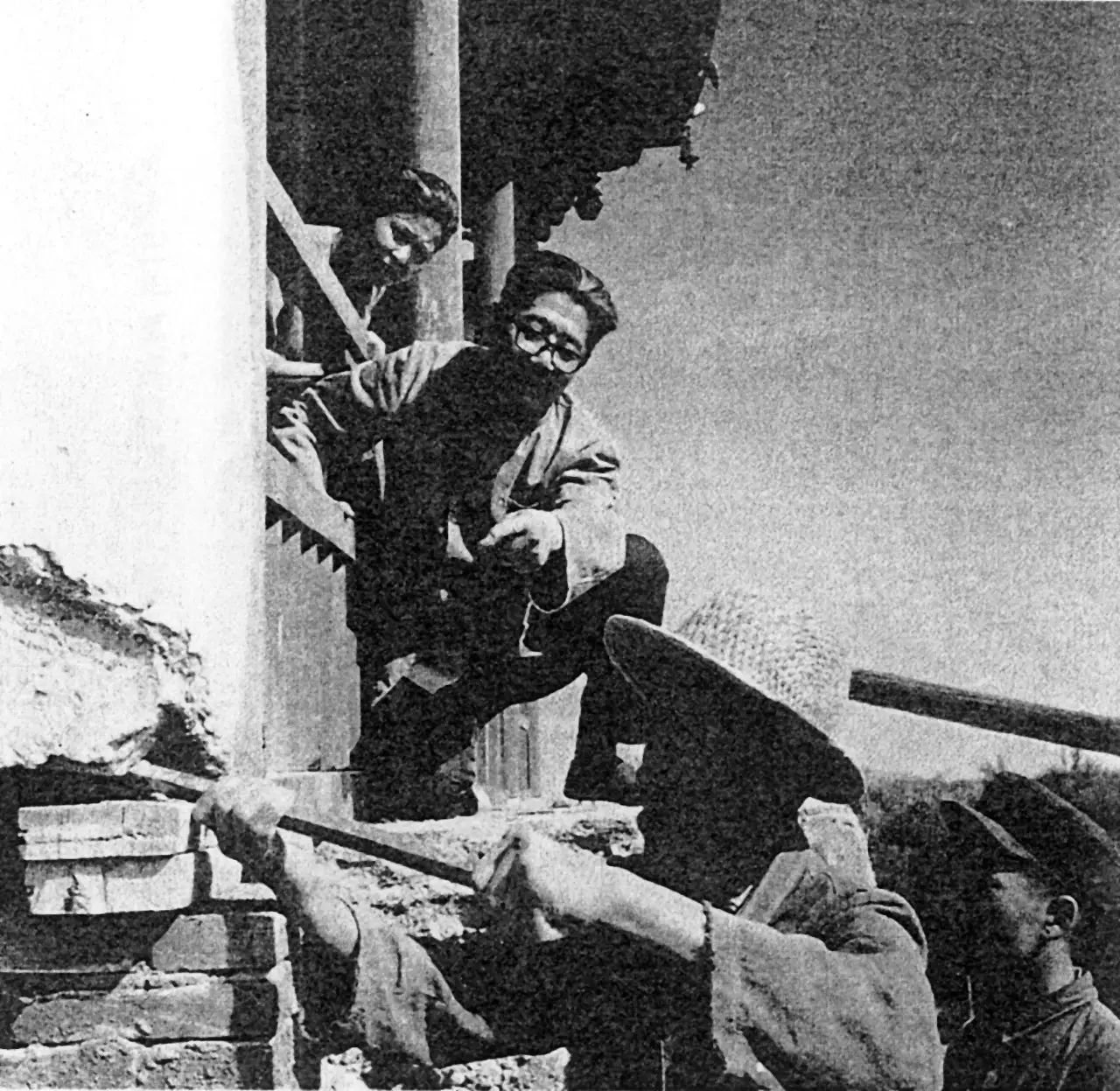

1954年常书鸿在莫高窟第130窟峭壁上指挥窦占彪修栈道。

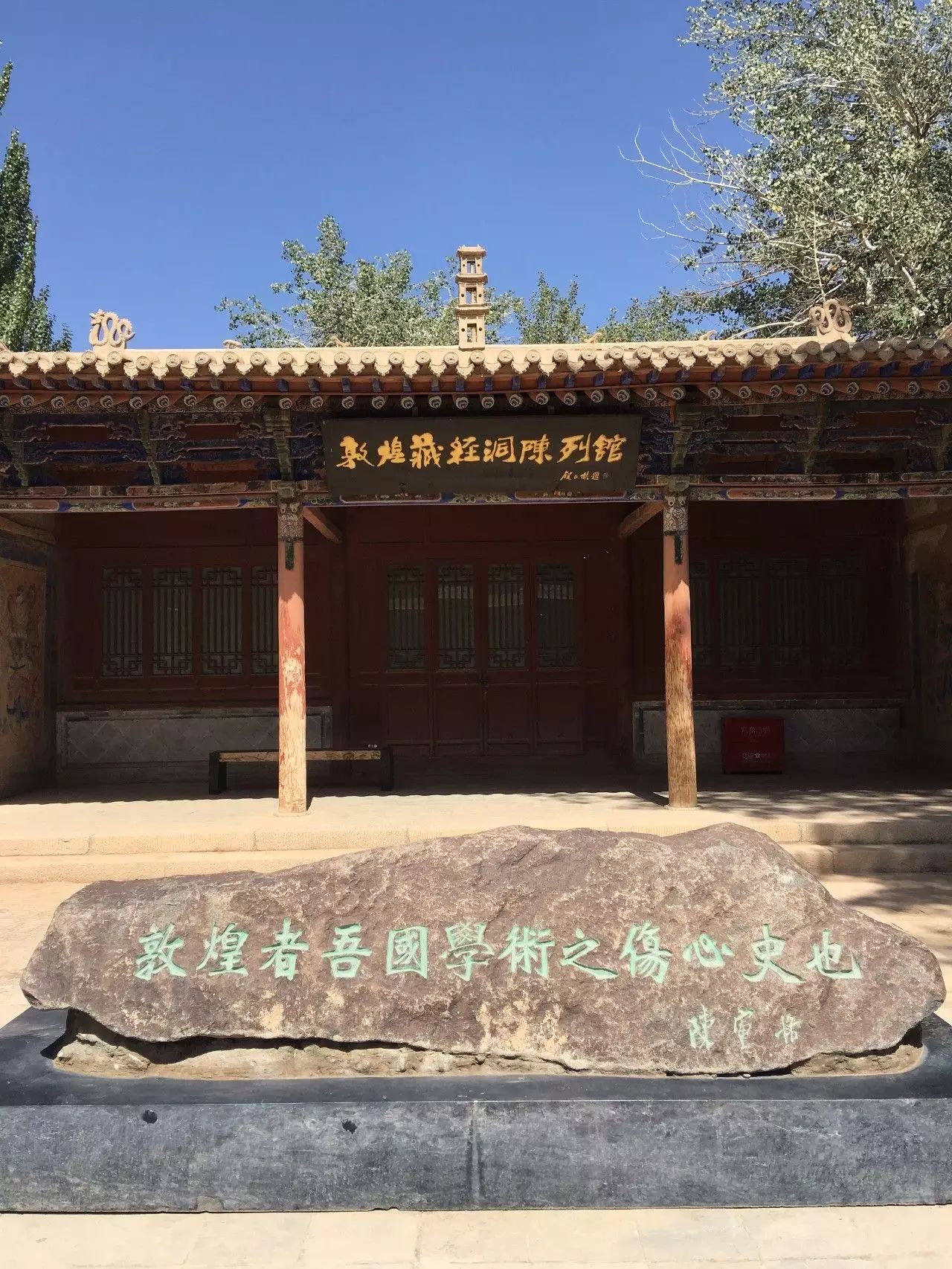

敦煌墓碑上刻写陈寅恪的一句话:“敦煌者吾国学术伤心史也”,李辉 摄。

在常书鸿来敦煌之前,莫高窟已经破败不堪,附近的农民不仅在洞窟里生火做饭,而且还在莫高窟前的绿洲中放牧。原本为绘画艺术而来的常书鸿开始带领大家清理积沙、修筑防沙墙,原本拿画笔的手开始挥动铁锹。同时,常书鸿着手绘制莫高窟全景地图,为敦煌学研究积累最基础的资料。那时的敦煌是千里沙漠的一个点,在荒无人烟的绝境中,他们忍受着被人遗忘的苦痛和恐惧。

守护敦煌,漫长四十年!

常书鸿1953年画莫高窟九层楼。

1991年,走进米寿的常书鸿再画敦煌飞天图。

可以说,敦煌永远在常书鸿心中。八十年代,成为政协委员的他,如果小组发言,必说敦煌。认识不少与常书鸿熟悉的前辈,他们开玩笑说,小组会上,常书鸿讲话总是从巴黎谈到敦煌。于是,便有了一个顺口溜:“说完巴黎说敦煌,黄河长江长又长。”同为一组的黄苗子先生,在一篇文章中写到,“我们政协文艺界这个小组的委员,都很尊敬常老,大家开小组会时都有一个准备:如果今天上午或者下午有常老发言,大家就只有听的份了——常老的发言,自始至终就是敦煌。”

怎么能不谈敦煌?那是他的人生最艰辛也最辉煌的地方。难以想象,如果没有这样一个执着、坚韧、全身心投入其中的人,敦煌到底会怎样?

这个院落的故事

再到敦煌莫高窟,又一次走进常书鸿生活过的院落。自1943年抵达莫高窟,最艰难的日子里,他们一家一直住在这里。先后与他相伴的有妻子、儿女,有董希文夫妇、李浴、周绍森、乌密风夫妇、潘絜兹夫妇等同仁。四十年岁月,多少悲欢离合的故事,依次在此发生。

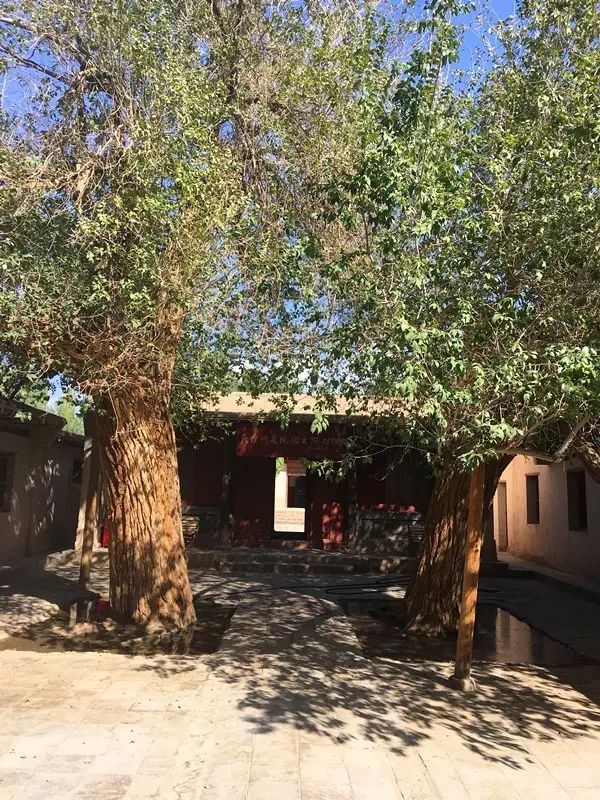

走进院落,迎面是两棵大树。常沙娜对“回家”摄制组人员说,这两棵树是父亲亲手种植的。说起父亲与树,她伤感难已:

常书鸿故居院落里,他亲手种植的两棵小树已成大树,李辉 摄。

他在的时候种的,原来是一个寺庙,它没有这个树,他特别喜欢植物的东西,这叫长巴梨,这个刚结的,这个梨现在不大了,很小,但是很甜,我秋天下半年来他们老给我摘,带回北京吃去,很有意思,我每次来都在这里照相,现在长高了,原来我都趴在这个上头,上个月正好是梨花盛开的时候,一晃,当年我十几岁,现在都七十多岁,半个多世纪过了,不过这个房子景依旧,人都去了,我父亲也去了。

(“回家”之《常书鸿:大漠痴魂》)

遥想当年,敦煌生活条件之艰苦可以想象。常书鸿与女儿常沙娜坚持走下去,未能陪伴到底的却是结婚长达二十年的妻子。1945年,敦煌研究所新调来一位总务主任,与陈芝秀恰好是诸暨老乡,他对陈芝秀的热情与殷勤,很快由暧昧变为私通。此时的陈芝秀,再也无法忍受敦煌的艰苦,她执意前往兰州看病,实则是“私奔”出走。

许多年之后,女儿对母亲当年的出走,有了新的理解。在她看来,痴迷于敦煌、为诸多烦恼事情操心的常书鸿,缺乏对妻子的呵护与关爱,也是一个重要原因:

那时候我母亲成了一个很虔诚的天主教徒,所以她这一点很不适应,她在房间里还挂了一个圣母玛莉亚的像,天天做祈祷,但到洞子里呢都是佛教,是两个教,但是她从艺术的角度她也觉得早期的北魏,唐代的彩塑是很漂亮的,她也在那里搞临摹,这一点也坚持了呆了一两年,但是生活很枯燥,再加上我父亲很烦躁,压力太大,那个时候来研究所,行政的、搞会计的、搞文书的、画画的,董希文这些,也就有十几、二十多人工资的问题、住宿的问题都要考虑,完了要适应生活,国民党的工资贬值,我父亲面临的压力也很大,所以他对我母亲照顾,说实在的是不够的,感情上的一种安抚呀,关心不够,我母亲也感觉到很寂寞,很失落,再加上各方面她觉得忍不住,呆了两年,43、44、45,45年抗日战争胜利嘛,大家都复员,走了一批人,她也想走,当然我父亲坚决不让走,后来她说她身体不好到兰州去看病,结果去了兰州再也没回来。

(“回家”之《常书鸿:大漠痴魂》)

常书鸿开始并不知道陈芝秀是出走,以为是去兰州治病。同仁董希文在从一位小喇嘛处截获的陈芝秀的信件,才知道事实真相。叶文玲在画传中写到,当董希文把信交给常书鸿,忽然发现眼前的这位老师,一双眼睛竟然刹那间“变成两个深深的黑洞”。面对镜头,叶文玲这样讲述1945年4月发生的故事:

就是画《开国大典》的,就是最早那幅很有名的油画董希文,董希文发现了陈芝秀跟那个人来往的信件,董希文拿在手里不敢告诉老师,当他看到老师要备马去追,那时候黄昏呀,他说老师你不要去追,师母不会回来了,他说为什么,因为当时她说是去看病,那天常书鸿先生还杀了一只羊为他妻子饯行,他就把,他无可奈何把信给他看,为了追赶他的妻子昏倒在沙漠当中,如果当时他没碰到石油勘探队的一个工程师搭救了他,他可能就死在沙漠当中了。

(“回家”之《常书鸿:大漠痴魂》)

夺妻之恨,令常书鸿陷入了极度的愤怒,他撕碎了所有陈芝秀的照片。

私奔之后的陈芝秀未来的生活却十分艰难。与那位老乡结婚之后,五十年代丈夫被定为“反革命罪”关押狱中而去世。之后,陈芝秀再嫁给一位工人。时隔十八年,1963年,常沙娜终于在故乡杭州,重新见到母亲陈芝秀。

一次令常沙娜难以忘怀的场景。说起这次重逢,常沙娜语气颇为平静:

见了以后我一看,我非常同情、心疼,完全变了一个人,原来打扮的很讲究,完全是比家庭妇女,比一个佣人还要,怎么说呢,特别惨,我们两个人默默的对视,没有掉眼泪。

她后来说她更惨了,她跟工人有了一个孩子,孩子长大了也有孙子,但是儿媳妇对她非常不好,她像老妈子一样,后来赞助她,又赞助她,大概(每个月)二十块钱差不多,她每次给我来封信,说那个你寄来的钱我特别高兴,我拿了你的钱买了两袋奶粉,买了一个热水袋,我买了一点什么药。

(“回家”之《常书鸿:大漠痴魂》)

陈芝秀1979年因心脏病离开人世。常沙娜重新粘合父亲撕碎的照片,她还四处询问父亲的朋友,从他们那里找回所有的母亲照片。毕竟母亲曾在敦煌度过艰难的日子,毕竟母亲养育常沙娜这位优秀的工艺美术人才。母女情深,常在心中。

过去的一页,如此翻过。

1946年,李乘仙如期而至

抗战胜利前后,常书鸿没有想到,敦煌却一下子陷入困境。

1945年7月,国民政府教育部下令撤销敦煌研究所,莫高窟交给敦煌县政府。常书鸿得知消息,四处致信,寻求支援。每封信的后面,他总是忘不了加上这样一句掷地有声的话:“我所同仁,誓死不离敦煌!誓死不离莫高窟!”

常书鸿办公室。

常书鸿简陋的书架,李辉 摄。

常书鸿简陋的卧室、书房于一体。

常书鸿故居与九层楼相对。

一个月后,日本投降,举国同庆。可是,与常书鸿一起前来敦煌的不少同仁,开始思乡还家,一个接一个前来提出离去。董希文夫妇先行离开,随后是李浴、周绍森、乌密风夫妇,他们三人都是与董希文夫妇陪同常书鸿一起最早来到敦煌的。

潘絜兹也来提出离开。他来敦煌时间并不长,但在常书鸿眼里,潘絜兹是与董希文、李浴一样不可多得的敦煌人才。陈秀芝的出走,已让他痛定思痛,开始考虑同仁们家庭的稳固,他不愿意同样的悲剧在潘絜兹身上出现。

无法挽留,他只能忍痛割爱,目送一个个学生、助手,踏上归途,身影消失在荒漠远方。

我没有想到,1984年,除常书鸿之外,与曾在敦煌度过艰难日子的潘絜兹先生,我也有所交往。在约请常书鸿为“居京琐记”写稿时,我也给潘絜兹寄去约稿信和已经发表的文章,请他赐稿。他很快回复于我:

潘絜兹致李辉信之一。

李辉同志:

您好!

两次寄来的信和报纸都收到了。谢谢你对我的鼓励!《居京琐记》栏辟得好,看过几篇,是从不同角度写的,都亲切动人。因为都是谈自己感受,如老友倾心交谈,谈者随意,不板起面孔,听者亦觉不“隔”也。

我也准备写一点,但近日事忙,容稍迟写寄奉教。匆复即请

撰安!

潘絜兹

4.25(1984)

寄来此信前,潘絜兹在信的上方补上一句:“匆匆写了一篇,看可用否?又及。”这篇文章是《乡情》。文章发表,我随信附寄报纸,潘絜兹很快回复一信:

潘絜兹致李辉信之二。

丁聪画潘絜兹像。

李辉同志:

信、报都收到。拙稿发表是晚报对我的鼓励,感谢不尽。照片不须寄回,就请留作纪念吧!丁聪也见到了,他画得很像,根据照片是很不容易画像的,可能也因是熟人之故。

我写东西毫无计划,兴到就写一点。计划内的选题往往因引不起兴趣,反而难产,所以最好对我勿抱“奢望”,但我还是很愿为晚报写点短稿的。

我住后海南沿北官房17号,靠近鼓楼前银锭桥边,编辑部偶尔一去,在家时间为多,有空欢迎来玩。

近期(十月)我们工笔重彩画会要举行画展,希望您光临指教!

祝好!

潘絜兹

5.7(1984)

我如约前去拜访,走进北官房胡同,见到这位著名工笔画画家。后来,他又写来《招鸟归来》一文,对把鸟关进鸟笼与国外任鸟自由飞翔的现象进行比较。他的两篇文章,都堪称美文。

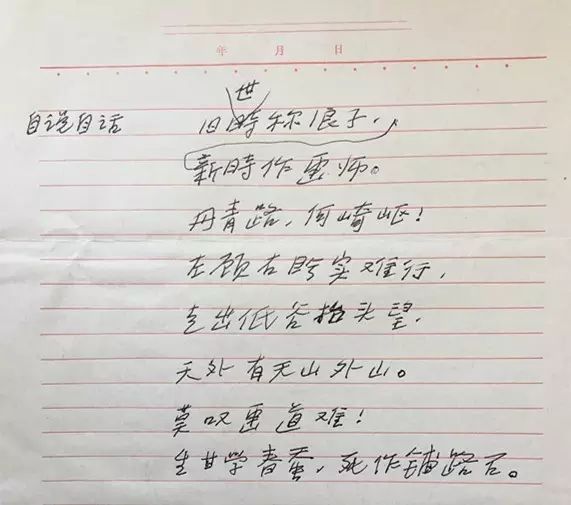

潘絜兹“自说自话”。

最后一次与他联系,是在2000年,家还在北官房胡同,人却已住院。这一年,丁聪沈峻夫妇请我帮忙为三联书店编选他的另外一本《文化人肖像》,需要找肖像主人和朋友,各写一段文字。潘絜兹在医院回信,写来一段“自说自话”:

旧世称浪子,新时作画师。

丹青路,何崎岖!

左顾右盼实难行!

走出低谷抬头望,

天外有天山外山。

莫叹画道难!

生甘学春蚕,死作铺路石。

我的晚报同事侯秀芳撰写的《潘絜兹画传》。

两年后,2002年潘絜兹去世。我的晚报同事侯秀芳撰写《潘絜兹画传》,由作家出版社出版,其中写潘絜兹在敦煌临摹的细节,读来感人:

潘挈兹和伙伴们去洞窟里临摹。洞里黑黢黢的,点着煤油灯也就只能照亮一小片墙,壁画又很大,上去看,上来画,有时要反复好几次,才能画好一笔。有的壁画在天花板上,仰头时间长了,脖子都酸了,还要趴在地上画。由于当时物质匮乏,加上研究所的经费少得可怜,他们几乎得不到起码的工作条件,只好自己动手。董希文好研究,他创造了许多土办法,像矾纸,就是用热水化开胶,加矾化在一个木槽子里,一张纸一张纸地过,使生纸变为熟纸;修笔,就是把毛笔改为适用的笔,坏了的笔也可以修出尖来再用;制色,就是把黄土、白垩、红土放到碗里研磨;裱褙,就是把画托纸加固。他们做这些事情都是在晚上,白天都各自分散在一个个的石窟里。