深切缅怀

2017年5月7日早7时21分,首届国家最高科技奖获得者、著名数学家吴文俊院士因病医治无效去世,享年98岁。

今天,超模君就与各位模友回顾一下这位数学大师的一生吧。

1919年,吴文俊出生于上海的一个知识分子家庭,是家中的长子,因此被寄予厚望,4岁就被送到文蔚小学读书。

由于弟弟妹妹的夭折,家里更是对他倾注了全部的希望和关爱,生怕再出什么岔子,于是便每天由大人接送上下学,还不允许他出去玩,所以,吴文俊大部分时间都是待在家里,长期以往就形成了孤僻的性格。

好在,父亲书房里有大量的藏书,吴文俊很快就从这些书中找到了乐趣,后来还会对这些书进行分析和鉴赏,由此养成了极强的阅读和自学能力。

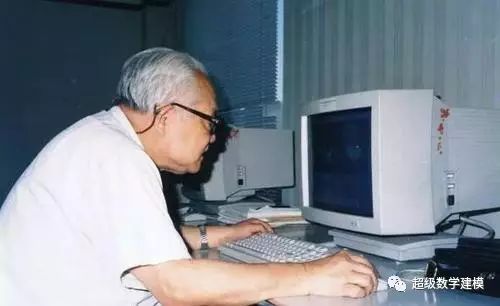

(膜拜老先生,认真脸)

小学时候的吴文俊成绩平平,并没有表现出优异的数学天赋,上了6年小学之后,家里还是不太放心他去上初中,于是,便让他再读多一年。不过在这一年,吴文俊也开始学习中学的课程,接触到了代数和英语,英语学得不错,

对代数却没什么感觉

。

1931年,吴文俊进入私立铁华中学,结果因为这间学校的教学质量太差,又频繁换老师,导致吴文俊无法调整到好的学习状态,最后,在一场大病之后便插班到私立民智中学去了。

初中三年,影响吴文俊最深的只有国文课,因为授课老师的古典文学修养极深加之他对国文课比较感兴趣,这为后来他研究中国数学史打下了很好的语文基础。

1932年,上海“一·二八”事变爆发后,吴文俊被送回浙江嘉兴老家,躲避战乱。半年后,才返回上海继续读书,不过,吴文俊的课就跟不上了,在那学期期末,数学考了0分,这对吴文俊打击很大。

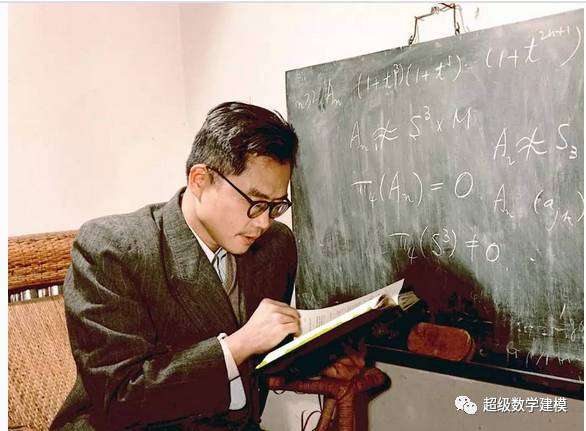

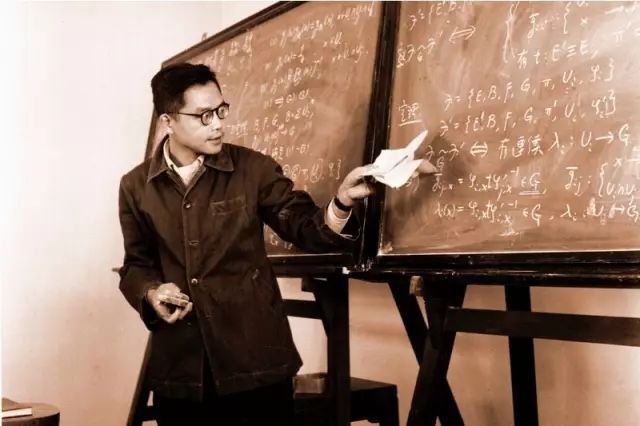

后来,民智中学为这些躲避战乱而落下功课的学生安排了补习班,而给吴文俊上数学补习班的几何老师十分严格,经常让吴文俊“

吊黑板

”,即老师出题目,让学生在黑板上写出解题过程。

每次吴文俊写完解题过程之后,这位老师都会非常耐心地指出他错在哪里以及错误的原因,一点点地指正。这样的教法对吴文俊很是受用,使得他对几何有了深一层的认识,并开始喜欢数学。

对于这位老师,吴文俊是这样说的:这位老师可以算在数学上第一位对我影响大的老师,可惜他姓什么我都忘了,真遗憾啊。

1933年,吴文俊来到了正始中学,开始了他的正规读书生涯。在这里,吴文俊打下了良好的数学基础,英语能力也取得了极大的提高,能够做到读写自如。

不过,

吴文俊最喜欢还是物理

,在临近毕业的一次非常难的物理考试中,他成绩很出色,然而,

他的物理老师赵贻经却认为,他之所以能在物理考试中有如此优异的成绩是得益于数学能力强,因此建议他学习数学,而父母也要求他必须留在上海,因此,吴文俊最终选择了

上海交通大学数学系

,就此确定了人生的走向。

在上海交大的前两年,由于数学系的教材教法比较落后薄弱,吴文俊学起来尤其轻松,再加上对物理一直念念不忘,于是,

便渐渐对数学失去了兴趣,甚至还有了转系的念头

。。。

终于在大三迎来了转机,武崇林老师开设了实变函数论这一门课程,而且还讲得特别好,这引起了吴文俊

极大的兴趣

,从此变得一发不可收拾。还自学了老师没讲到的实变函数论的内容,通过阅读大量数学家的著作,了解到了集合论,并开始沉迷于拓扑学的研究。

然而,大学毕业后,由于日本对上海的侵占,生活条件十分恶劣,吴文俊为了生计,来到育英中学教书,繁忙的教员工作使得他离数学研究越来越远。。。

1945年,抗日战争胜利后,吴文俊也迎来了人生的转折,先后结识了数学家朱公谨、周炜良、陈省身。

可以说,陈省身是在吴文俊数学事业上影响最大的一个人。

吴文俊曾说:陈省身是我的领路人,决定了我一生的工作和科学道路。如果当时没遇见他,我很可能在数学上一事无成。

有了陈省身这位引路人,吴文俊得以进入到中央数学研究所,施展他的数学才能。在拓扑学研究方面,吴文俊攻克了当时数学界的一大难题——他用了不到一年的时间,就给出了惠特尼乘积公式的简单证明。

实际上,对于吴文俊而言,弄清楚惠特尼的乘积公式并非轻而易举。1947年,吴文俊跟随陈省身抵达北京后,在清华大学与曹锡华同住一间宿舍。曹锡华回忆,吴文俊每天攻关至夜深,感觉证明成功后方才睡觉。可一觉醒来,发现证明有错,便重新开始。到下午,吴文俊又对同事说:“证明出来了。”可很快他又会发现,证明出现了漏洞,既而又开始熬夜。如此反复了不知多少遍,终于成功了。

1947年,吴文俊留学法国之后,一直持续进行拓扑学方面的研究,并在1949年至1950年在示性类方面的成果,震惊了整个拓扑学界,他的示性类和示嵌类研究被国际数学界称为“吴公式”,“吴示性类”,“吴示嵌类”,至今仍被国际同行广泛引用。

1974年以后,吴文俊开始研究中国数学史。作为一位有战略眼光的数学家,他一直在思索数学应该怎样发展,并终于在对中国数学史的研究中得到启发。

在研究中国数学史的过程中,吴文俊发现贯穿中国古代数学的思想其实就是机械化的思想,因为古代数学是为解决实际问题而生的,所以方法必然是“机械”的。

因此,吴文俊在数学研究上实现了一次战略性的转移,开始研究数学机械化。

吴文俊曾在计算机工厂劳动,看到了计算机的巨大力量,并意识到计算机将会带来巨大的变革。他认为,计算机作为新的工具必将大范围地介入到数学研究中来,使数学家的聪明才智得到尽情发挥,机械化数学的发展必将为中国数学的发展做出巨大贡献。

1977年,吴文俊通过手算,用他提出的计算机证明几何定理的方法

(国际上称为吴方法)

,证明了第一个几何定理,从此开创了中国数学机械化研究。

后来,吴文俊研究出了公式自动推理与发现的算法、代数方程组的投影算法、偏微分代数方程组的整序算法等等,并且身体力行地参与到应用研究中。他在平面机构运动学和曲面拟合的研究,对于后面的数学机械化研究产生了重要的影响。他曾经用自己的方法成功从开普勒定理推导出牛顿定理,成为了机器证明的范例,而他对于机构学-机器人的研究更是成为了数学机械化应用研究的一大主要方向,至今仍在继续。

吴文俊开创的机器证明,以代数几何为基础,走的是几何代数化的路,具有巨大的原始性创新

。他的工作被称为自动推理领域的先驱性工作,并于1997年获得

了自动推理界的最高奖——“

厄布朗自动推理杰出贡献奖

”,

而吴文俊对于几何定理自动推理的研究,将这个领域变成了最成功的领域之一,是极具划时代的贡献,同时使得我国的数学机械化研究领域处于国际领先地位。

2000年,吴文俊由于对拓扑学与数学机械化的贡献,获得

首届最高国家科学技术奖

。

2006年吴文俊由于 “对数学机械化新兴交叉学科的贡献 ”获得了有东方诺贝尔奖之称的 “邵逸夫数学奖”,这个荣誉被称为中国数学界的一件盛事,但是,吴文俊却语出惊人:“

我希望在中国的数学圈,抑或在科学界没有英雄。

”

吴文俊说:

对我个人而言,每一次获奖是高兴的事。但对一个国家的科学发展而言,稍作出成绩,就被大家捧为英雄,这个现象不是好事情,这说明我们的科研还在一个相对落后的阶段。有个吴文俊,那能说明什么?要是在这一个领域,发现有十个八个研究人员的工作都非常好,无法判定谁是英雄,那才说明我们发展了、进步了。这可能是我的怪论,但确实有人说过“英雄是落后国家的产物”,在科学界,至少在数学领域,我很认同这句话。

期待中国数学领域没有英雄的那一天!

本文由超级数学建模编辑整理

部分资料来源于网络

转载请在公众号中,回复“转载”

-----这里

是数学思维的聚集地------

“

超级数学建模

”(微信号

supermodeling

),

每天学一点小知识,轻松了解各种思维,做个好玩的理性派。30万数学精英都在关注!

↓

↓

↓

《

超级数学建模官方旗舰店

》已上线,赶紧来团!