院外陆续整理包豪斯人的内容:以与包豪斯相关的个人的创作与经历为主要线索,以现代主义运动可容纳的多样性及其深度,考察每个个体对新的共同体信仰的不同预见。这项工作不止于填补某段被忽略的空白,或是重新打捞包豪斯的历史遗珠,更希望能够打破既定的叙述框架。本期推送的译文介绍

本期推送的译文为Bauhaus Women一书中前言。这篇长文整体回顾了女性艺术家自19世纪末20早期觉醒的历程,并将包豪斯女性纳入这一历史语境之中。随着工业革命与第一波女权运动的发展,越来越多的女性开始进入艺术学院。当瓦尔特·格罗皮乌斯在魏玛开办国立包豪斯之时,夏季学期女性报名的人数甚至超越了男性。尽管女性得到了受教育的权利,但学校里的学科设计仍沿用着传统社会性别角色的结构性分工,例如,女性学员在包豪斯依旧被认为更适合从事纺织行业。不过,她们中有些人也在摄影这类新兴学科中,得以释放其独特的创作理念与创新意识。即便如此,包豪斯女性在很长一段时间内处于被低估的状态。原因为种种原因,如学校男性为了自身利益故意排挤女性学员、女性因社会观念潜移默化的影响而不注重对作品的关注而变得默默无闻、学校教育体制的改革等。重新发觉每位包豪斯女性独特的个体经历,展现她们交织在一起所形成的包豪斯另类叙事,便是这本《包豪斯女性》的成书缘起。

BAU学社以学社成员的初译作为学社自身的“初步课程”,并鼓励成员们对一些基础讯息进行加注,尝试着与文本形成对话。目前整理出一些公开的基础材料,希望之后能够透过回溯性的历史动态构成,挖掘出新的视角和思考维度,并期待有志于此的同道加入,切磋砥砺。

院外陆续整理包豪斯人的内容:以与包豪斯相关的个人的创作与经历为主要线索,以现代主义运动可容纳的多样性及其深度,考察每个个体对新的共同体信仰的不同预见。这项工作不止于填补某段被忽略的空白,或是重新打捞包豪斯的历史遗珠,更希望能够打破既定的叙述框架。本期推送的译文介绍

本期推送的译文为Bauhaus Women一书中前言。这篇长文整体回顾了女性艺术家自19世纪末20早期觉醒的历程,并将包豪斯女性纳入这一历史语境之中。随着工业革命与第一波女权运动的发展,越来越多的女性开始进入艺术学院。当瓦尔特·格罗皮乌斯在魏玛开办国立包豪斯之时,夏季学期女性报名的人数甚至超越了男性。尽管女性得到了受教育的权利,但学校里的学科设计仍沿用着传统社会性别角色的结构性分工,例如,女性学员在包豪斯依旧被认为更适合从事纺织行业。不过,她们中有些人也在摄影这类新兴学科中,得以释放其独特的创作理念与创新意识。即便如此,包豪斯女性在很长一段时间内处于被低估的状态。原因为种种原因,如学校男性为了自身利益故意排挤女性学员、女性因社会观念潜移默化的影响而不注重对作品的关注而变得默默无闻、学校教育体制的改革等。重新发觉每位包豪斯女性独特的个体经历,展现她们交织在一起所形成的包豪斯另类叙事,便是这本《包豪斯女性》的成书缘起。

BAU学社以学社成员的初译作为学社自身的“初步课程”,并鼓励成员们对一些基础讯息进行加注,尝试着与文本形成对话。目前整理出一些公开的基础材料,希望之后能够透过回溯性的历史动态构成,挖掘出新的视角和思考维度,并期待有志于此的同道加入,切磋砥砺。

文|

Ulrike Müller

译|李丁 责编|

钱塘祠炒板栗的莫师傅

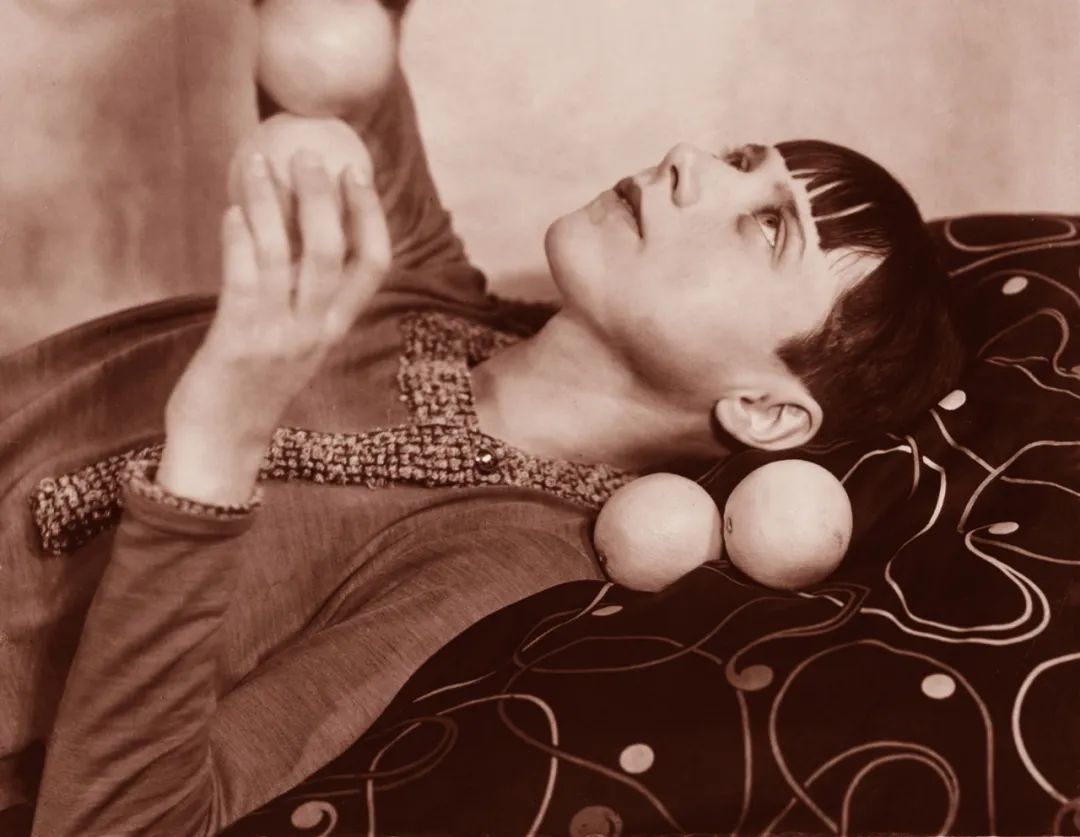

Margaret Leiteritz with oranges|

Walter Peterhans

|before 1930

前言

|

早期现代主义、包豪斯与包豪斯女性|2009

本文6500字以内

二十世纪上半叶,绘画、雕塑、建筑、摄影、手工艺与设计的历史,也是女性在艺术中觉醒的故事。1919年,当国立包豪斯同时向男性与女性求学者敞开大门时,第一学期的女性远多于男性。然而,对当时的这些女性学员来说,事情并非总是那样容易。(由此)追溯起来,我们应将包豪斯的创新潜能归功于她们。

本书将呈现一批重要的女教师、设计师、艺术家,这些女性曾在包豪斯授课、就学,或以包豪斯大师们的妻子身份出场。她们在勾勒自己的人生样貌时,也将包豪斯的理念与作品推向世界。她们的成就与生平参与着早期现代主义艺术历史的进程,且与其一道,繁盛于一战前夕,至20世纪20年代达到二次高峰,终因德国国家社会主义的到来,而在德国过早地、暴力地终结。

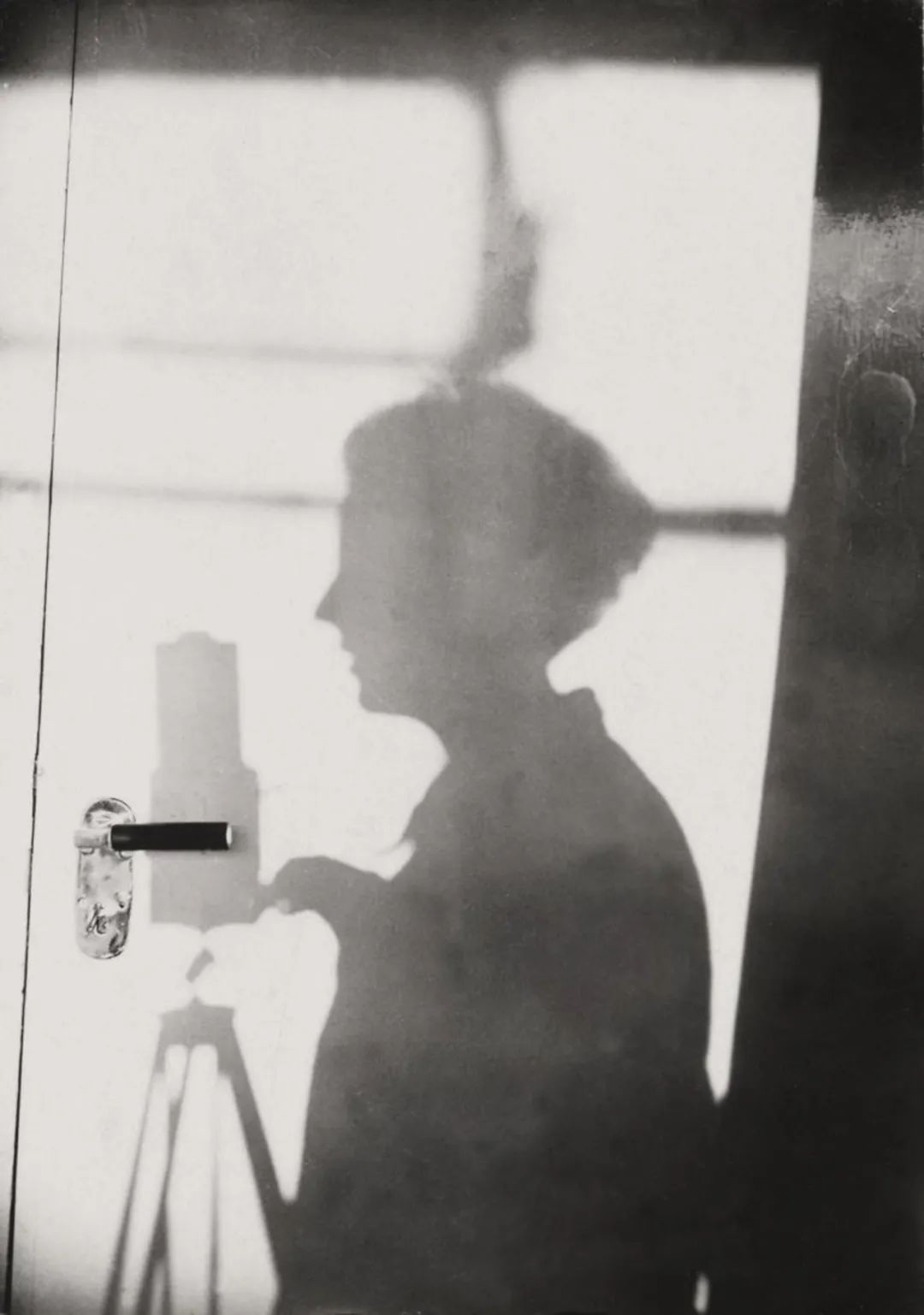

Self-portrait with camera of Lotte Beese |

Lotte Beese

|1927

Self-portrait with camera of Lotte Beese |

Lotte Beese

|1927

前卫派艺术是在反对20世纪20年代初期,(弥漫于)德意志帝国那冷漠严酷地专制风气(即“坚定沉着”,stiff-upper-lip)中发展起来的。他们希望彻底改造现有的生活,追求真实、质朴、自然性与整体性。这群土耳其年轻人[1] 动摇着帝国中的保守、常规、官僚秩序和阶级壁垒。他们解开领带,取下并丢掉束身衣,感性又发人深省地,让身体在日出时分、公园中裸露时、体操锻炼中,以及近乎于节日庆典的秩序中重现。(也让)来自不同性别、不同文化者共舞,使得从绘画到音乐、摄影,再到演绎舞蹈[2] 等新旧艺术形式形成不同以往的联盟。伴随新时代的到来,一种崭新的时间观念也应运而生[3] 。机器、汽车和火车提高着城市生活的速度。此时的电影和文学作品中也越来越多地使用慢动作、闪回、慢放和共时画面[simultaneousness]等技巧。在自我描写与自我表述中,女性找寻到她们的乐趣所在。(同时)舞台成为进行总体艺术实验的排练场。新艺术摆脱了以往的装饰性,开始致力于理了解现实需求。抽象现实的设计元素从取材于基本色调、基本形状和基本颜色,走向“艺术的精神”(康定斯基)。许多改革运动的时代精神,跨越国界,同时发生并反映于艺术与音乐教学的发展之中。1902年在日内瓦,瑞士音乐家埃米尔·雅克·达尔克罗兹[ÉmileJacques-Delcroze]提出了韵律教学法(亦称“体态律动法”),其中柏林歌唱家、音乐教师格特鲁德·格鲁瑙(在此基础上)开发出她有关声音、色彩与运动之关系的实践理论。自1920年起,格鲁瑙是任教于魏玛包豪斯的唯一一位女性形式大师。历经分离派运动、美术学院改革以及维也纳制造工厂对形式的重新认知,都让维也纳在二十世纪头十年里,成为与柏林、德累斯顿和慕尼黑等城市并驾齐驱的重要艺术创新中心。

其中,教育改革者包括Franz Cizek和约翰内斯·伊顿。后来伊顿成为包豪斯的教师,并于1917年在维也纳创办了一所有着自发学习这类新式教学理念的艺术学校。(反观)19世纪,除了少数例外,大多数女性都没有机会在学院中学习艺术。她们只能上私人课程,还不得不为了这些课程支付比男性高得多的费用。

在魏玛共和国成立前,萨克森公爵工艺美术学校[Grossherzogliche SächsischeKunstgewerbeschule]

是少数几所接受女性学员的艺术院校之一。1912至1913年的冬季学期,共有55名女性与99名男性学员注册入学。这些女性学员中,不仅有会在田园乡间写生的贵族小姐们,也有像Ella Bergmann-Michel这样的前卫艺术家,她早在施威特斯[Kurt Schwitters]之前,就开始尝试构成主义和达达派的抽象拼贴。

到了19世纪末,女性在艺术学校中所占的比重远多于美术学院。这应该主要归因于经济因素。随着工业的进一步发展,艺术这门新兴行业,也正在寻找其雇员。直至1919年,女性一直被阻挡在大学与学院之外。也恰好借助于此,女权运动及相关社会团体对平等入学和接受职业教育权利的呼声,才为女性打开了另一扇窗。正如艺术史家Magdalena Droste所演示的那样,“装饰艺术家”或“装饰艺术”的说法,除了具有中性、客观的含义之外,还通过一种轻蔑、区隔的方式,用来特指“女性的”(肤浅或外行)。即使是包豪斯的校长格罗皮乌斯,也对“装饰艺术的业余浅薄(dilettantism)[4] ”提出了警告。第一所对女性开放的手工艺培训学校,是面向业余爱好者、上层社会的千金以及女家庭教师。在成为最重要的培训机构之一后,Lette-Verein[5] (始自1865年)除了油画、雕塑和素描外,还开设了例如“卡牌与图片彩饰”、图样绘制[patternsketching]等科目,不久后还成立了刺绣学院。依照当时劳动力市场的普遍需求,该协会巧妙而成功地制定了其教学大纲的方向。1872年,由于绘画在普鲁士的学校已经是一门必修课,成为绘画教师的考核预备课程也随之开设。此后的1890年,Lette-Verein为女性学员成立了一所摄影培训学院。据估计,直至1910年,接收女性学员的手工艺学校约达60所,其中的12所是专为女性学员预留和由女性创办的。在另外23所学校中,女性学员入学需要满足特殊的接收条件,有4所学校只允许女性进行试任或试读,10所学校将女性学生归到“女人系”[Ladies Department];还有6所学校为女性提供独立的生活学习部。其余的则倾向于男女学员混合教学。1902年在柏林成立的莱曼艺术与设计学院[Reimann School],是当时最先进的职业培训学校之一。Albert和Klara Reimann对实用性(的强调)、对教育改革(的提倡),以及综合手工艺与艺术的做法,都显示出与十七年后成立的包豪斯的渊源。1912年,莱曼学院设立了室内设计班。

应用于先进学院和作坊中的艺术与手工艺交互观念,其重要推力源自英国的“工艺美术运动”。在19世纪的最后三十余年里,该运动一方面向传统学院艺术宣战,另一方面也向批量生产的工艺品发出挑战,从而致力于一种绘画、建筑与手工艺之间的相互融合。其最具代表性的人物是威廉·莫里斯,身为庄园建造师和壁纸设计师,他反对将纺织品视作“单纯”是女性劳作的既定思想流派。工艺美术运动启发了理查德·雷默施明德[Richard Riemerschmind]、亨利·范·德·维尔德和约瑟夫·霍夫曼[Josef Hoffmann]等人。其中,Else Unger, ElseOppler和莉莉·瑞希等女性设计师,也在她们各自的领域中受到该运动的影响。建筑师与实用理论家赫尔曼·穆特修斯和他的妻子音乐家安娜·穆特修斯,是在德国引进这次英国艺术改革的重要推手。与莫里斯的理念相对,穆特修斯等人于1907年在慕尼黑成立德意志制造联盟,目标为攻克(协调)艺术与工业生产间的差异。客观性(一战后被称为新客观主义[Neue Sachlichkeit])与功能性是这些新倾向的核心理念。1920年,莉莉·瑞希以首位女性室内设计师的身份(后来任职于包豪斯),被选入制造联盟理事会。

瓦尔特·格罗皮乌斯将德意志制造联盟的基本要求,纳入其创立包豪斯的项目中。尽管,在当时来说,他订制的培训章程极具现代意识,但这些管理模式仍是以中世纪手工行会的规则为依托,且作为一种传统,该模式有着深层的父权结构,即学生(学徒)和教师(师傅)的共同体在包豪斯的屋檐下联合起来(源自中世纪的建筑工人与石匠联合会,Bauhütte,直译为建筑棚)。

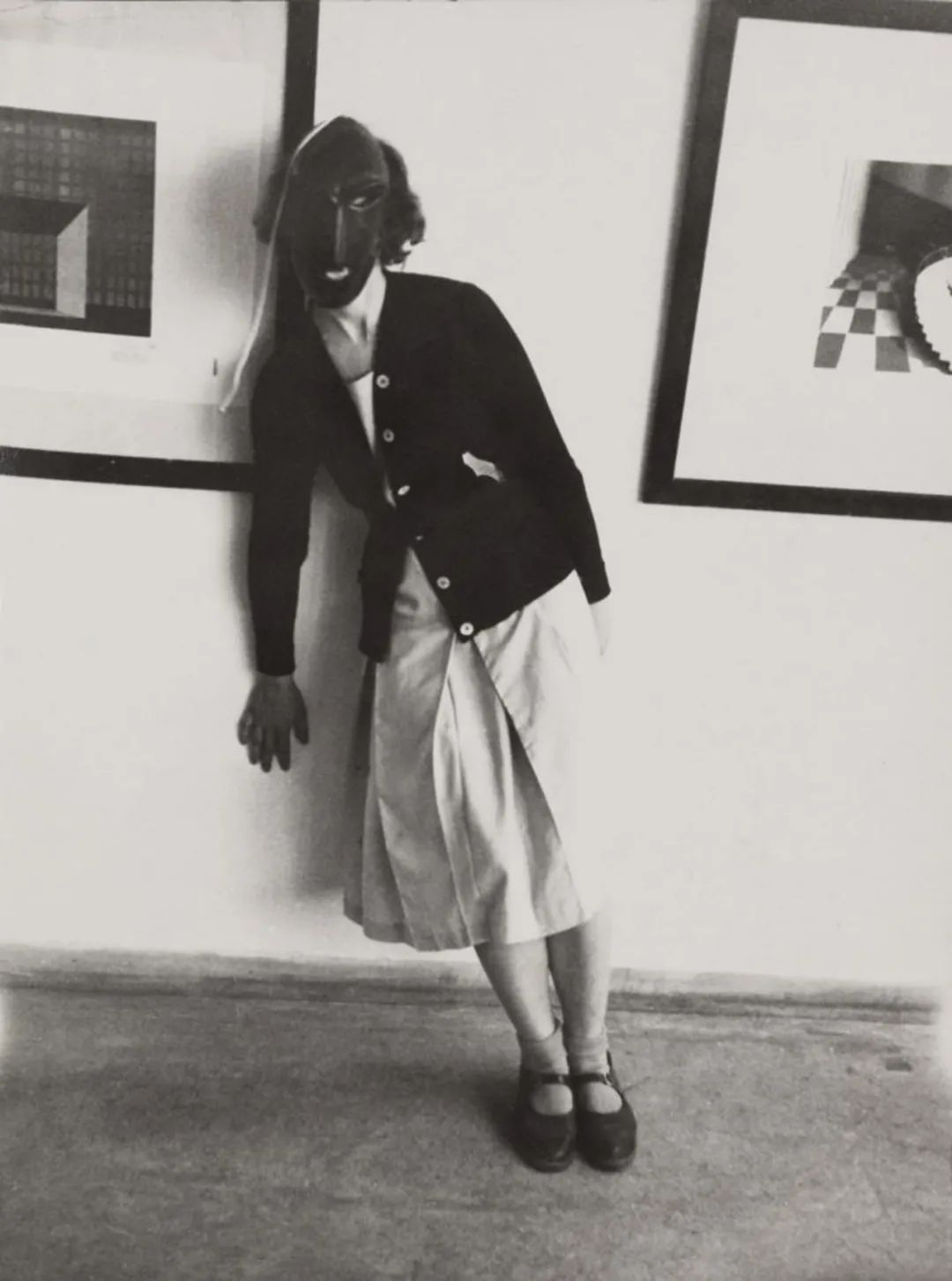

Bauhaus student in a mask from the Triadic Ballet

|1927

魏玛共和国初期,女性曾获得特权和就学自由。1919年,当瓦尔特·格罗皮乌斯在魏玛开办国立包豪斯之时,他在大纲中曾大胆宣称:“任何值得尊敬者,其才能和先前教育程度经大师会认可,就有可能成为包豪斯的学徒,不限年龄与性别。”在1919至1920年间的临时预算中,针对不同性别来特意设定的学费标准已不再适用,根据该标准,男士需支付150马克、女士需支付180马克。大部分于1919年就在魏玛包豪斯开始她们学业的年轻女性,早已完成手工艺培训或教育科目的课程。1919年夏季学期,共有84名女性与79名男性申请者在包豪斯注册入学,他们被学校特有的远见卓识与可能获得具体职业的前景所吸引。格罗皮乌斯在他的第一篇演讲中宣布:“在美丽与强壮的性别之间,不存在差异。两性绝对平等,也意味着所有手工艺人工作职责的绝对平等。”

在现代包豪斯的教学中,大多数大师们展现出来的性别观念,与以卢梭为代表的启蒙运动后期思想基本一致,并在现代主义开端被尼采更进一步强化为:男人是文化的天才继承人;女人只是易被感受左右的自然造物。正如艺术史学者Anna Baumhoff所详细论证的那样,包豪斯的观念范畴从将三角形、红色、理智等概念分配给阳刚气质,将正方形、蓝色、物质(matter)等概念分配给阴柔气质(格罗皮乌斯);到主张女人拥有与生俱来的二维视觉能力,因此她们应从事平面工作(伊顿);再或是坚信天才是富有男子气概的(克利);以及创造力通常被识别为是带有阳刚气质的(施莱默,康定斯基)。格罗皮乌斯早先唯恐大量女性学员会损害学院的声誉,曾建议不要进行“任何不必要的实验”,并提议“在(她们)被录取后,需立即进行明确的选择,尤其是在那些女性更具强烈代表性的领域”。陶艺形式大师格哈特·马克斯[Gerhard Marcks]明确主张“陶艺工坊将尽量少接受女性,这既符合她们的利益,也符合工坊的利益。”图形印刷主管卡尔·佐比策[Carl Zaubitzer]同样认为,“今后应让女性远离印刷工厂”。极具天赋的艺术家JohannaHummel在申请(进入包豪斯)后,以禁止出售她的个人作品为由,成功地被赶出金属工坊,尽管她显然需要那笔收入来维持生活。很明显,大师们都担心女学生会从他们的男性同行中抢走珍贵的工作机会。即便如此,仍有一些女性在这些男性主导的领域成功获得席位。例如,虽然工坊大师Carl Schlemmer完全拒绝女性参与建筑项目,但Dörte Helm和Lou Scheper仍在壁画领域(成绩非凡)。Carl的兄弟,著名的奥斯卡在德绍(时期)铸就了如下说辞:“哪里有毛线,哪里就有在织布的女人,哪怕只是为了消磨时间。”他的嘲讽偶然击中了偏见的核心。1920年,这种偏见在魏玛已上升为将纺织宣称为是“女人班”。由于在艺术与手工艺的等级制度中,手织机编织通常被归为一门手艺而处于等级的最底层,所以该工坊一贯由女人领导似乎是合乎逻辑的。大师会希望女人班将会解决(包豪斯的)“女性问题”,但这却是徒劳的。不久,纺织工坊便成为最高产的工坊之一,同时兼具商业上的巨大成功,代表着整个包豪斯。学校的“好名声”再次岌岌可危。

大多数包豪斯女性,甚至像根塔·斯图尔策这样杰出的艺术家,都未质疑过传统的女性形象。但也有不同的声音,如Dörte Helm则反其道而行之。生活中的重要事件与新开始,诸如分居、离婚、多偶婚姻、有意识地决定独自生活或远离男人,都标志着女性在为争取成为独立个体与艺术家而斗争。玛丽安娜·布兰特和弗洛伦斯·亨利[Florence Henri]在她们的摄影作品中,重新审视了“新女性”这一主题以及她们那个时代的女性形象。作为摄影情侣“ringl+pit”,格蕾特·施特恩[Grete Stern]和Ellen Auerbach探究出一种新的平等艺术关系。在其传记《20世纪的女性》片段中,露西娅·莫霍利回顾往事时批评了当年的“大师崇拜”,(并认为)这导致对包豪斯中女性的成就,尤其是女大师的成就评价过低。她这样写道:“这些大师的妻子们并没有正式职位,却在包豪斯的余波中扮演着关键角色。如果有人决心写一部相关著作,这一点也不荒唐。有关大师们自己的著作实在太多,我们无需在此再做讨论”。

实际上,(包豪斯的)多数女学生和教师都见于手织机编织领域。乍一看,这似乎符合其培训结构与对传统女性形象的期许。可是,她们在那里所释放出的创作理念与创新意识,却与传统形象无关。这些导致了工业设计的发展浪潮,以及对纺织艺术之艺术性的重新评估。在包豪斯,摄影是第二大女性参与创作的领域。该现代媒介未受几世纪以来的父权制所累,为有艺术抱负的女性提供了一个实验场,去审视她们自己和她们所处的时代,同时也提供了实打实的收入来源。

在格罗皮乌斯能够为学校争取到的艺术家中,有些不受他们自身一贯对女性陈旧印象的影响,作为女学生们的始作俑者、导师和艺术榜样而发挥着重要作用。他们当中有伊顿,尤其是克利,还有施莱默、莫霍利-纳吉、康定斯基和后来的沃尔特·彼得汉斯。青年与生活方式改革运动将艺术与日常生活、公共经验相连,同时个体在形式与设计上也享有艺术自由,这些观念曾在包豪斯早期“浪漫主义阶段”起到核心作用。它促使老师与学生之间无论性别的畅所欲言,这种交流超越了一切偏见且毫无保留,特别是在众多包豪斯派对上开发出其创造性的活力。

此外,鉴于许多学生糟糕的经济状况,社群联结便透过诸如包豪斯餐厅、用来种植蔬菜的公共花园和圣诞市集的摊位等公共设施得以促进。在德绍,包豪斯的教学内容与结构发生了变化。格罗皮乌斯于几年前在魏玛已经开启的教学内容,自1925年起,则成为以“艺术与技术,新的统一”为口号的德绍课程中的一部分。(这一改变)促进了工业合作,使批量生产的设计更专业化。即兴与自发创作让位于系统性教学,科学与技术取代类信仰的乌托邦生活计划而获得重视,一种严肃冷静的态度得以确立。在这里,陶艺工坊已不复存在。

不愿参与从艺术作品到工业产品这教条之旅的女人们离开了包豪斯。有些人转去了附近哈雷的Schloβ Giebichenstein应用艺术学校。Benita Otte成为了那里纺织工坊的领导者,Marguerite Friedlaender负责陶艺工坊。与包豪斯一道,这所学校在1920年代被视为德国在该领域最先进的培训机构之一,都带有浪漫主义倾向,同时兼具工业化导向的前卫性。两所学校间保持着紧密的联系。

形式大师与工坊大师的双重模式也在德绍被摒弃。

由从前的第一代学员Josef Albers、Hinnerk Scheper、Marcel Breuer和根塔·斯图尔策组成的“青年大师”现在代领着新的工坊。此外,像克利和康定斯基等“老大师”仍提供无拘无束的艺术课程。然而,在资深前辈们之间职责感的缺乏,以及新人们提升自身资历的努力,改变着当时包豪斯的院内风气。正如Ise Gropius提到的那样,在青年大师中弥漫着对权利的渴望与自我中心主义。

1.The young Turks,将前卫派艺术家与青年土耳其党人相比?后者为20世纪初期奥斯曼帝国的立宪运动人士。

——中译者注

2.邓肯,interpretive dance。

——中译者注

3.安德森“想象的共同体”中对电报、小说中对时间与空间的描绘,形成共时效果。新的时间观念产生新的共同体。

——中译者注

4.语境。

——中译者注

5.莱特-魏林(音译),是德国的应用艺术教育组织。由威廉·阿道夫·莱特博士于1866年在柏林创立,最初是一所女子技术学校。

——中译者注

Albert Braun photographing Grit Kallin in the Atelierhaus, Dessau|

Wener Zimmermann

|1928

包豪斯的女人(少数除外,例如Grete Reichardt和莉莉··瑞希)与男人相比,行事风格上表现出较少的事业心。根据其社会地位,她们以更强烈的方式将集体观念内化,从而对她们自己的作品关注更少。在大师们的妻子中,为顾全大局而丧失艺术表现力的做法尤为明显。在包豪斯及后来的阶段里,天资聪颖的学生也较少获得高位,变得默默无闻。负责管理金属工坊玛丽安娜·布兰特,研发出的工业制品原型取得了巨大成功,却被年轻的同窗Hin Bredendiek排挤出了工坊。随后的纳粹掌权时期,此人在芝加哥担任教授。而布兰特“移民”至她双亲在开姆尼茨(东德城市)的家后,便销声匿迹。

最终,包豪斯的女性学生数量有所减少。1922年夏季学期,共有52名女性学员与95名男性学员;1924至1925年冬季学期,共有34名女性学员与68名男性学员。这当然可以归因于包豪斯抛弃手工艺转向技术实验的转变。不过,其中有些女性,如阿尔玛·布施尔[Alma Buscher]、玛丽安娜·布兰特、奥缇·贝尔格[Otti Berger]和安妮·阿尔伯斯等乐于走向新的道路,她们的工业原型设计非常成功。在瑞士建筑师汉斯·梅耶管理下,对精英艺术的拒斥被大力推行。为了能够让全体居民中的更多阶层买得起,学校开始制作“标准化产品”的模型。此时也有许多新女性来到包豪斯,她们中的大多数来自东欧。至20世纪20年代末,外国女学生的数量超过25%。