本文首发

微信号:镜像娱乐(ID:jingxiangyule)

作者:梁嘉烈

2016年,《我在故宫修文物》成为了B站上的“网红”纪录片,这部影片打动观众的,除了接地气的拍摄风格,更多在于故宫内每一位勤勤恳恳的文物修复者。大国匠人、百年匠心,他们将生命的活力重新注入一件件文物之中,让人们再次感受到了文物的灵魂与脉搏。

在国内影视行业,如今也有一批专注“修复”的专业人员及机构、公司存在。虽然他们修复的物品从文物变成了老片,但不变的依然是匠心。和文物修复者一样,他们的工作,最大的价值不是把坏掉的东西修好,而是在于修复过程中对文化的传播与传承。

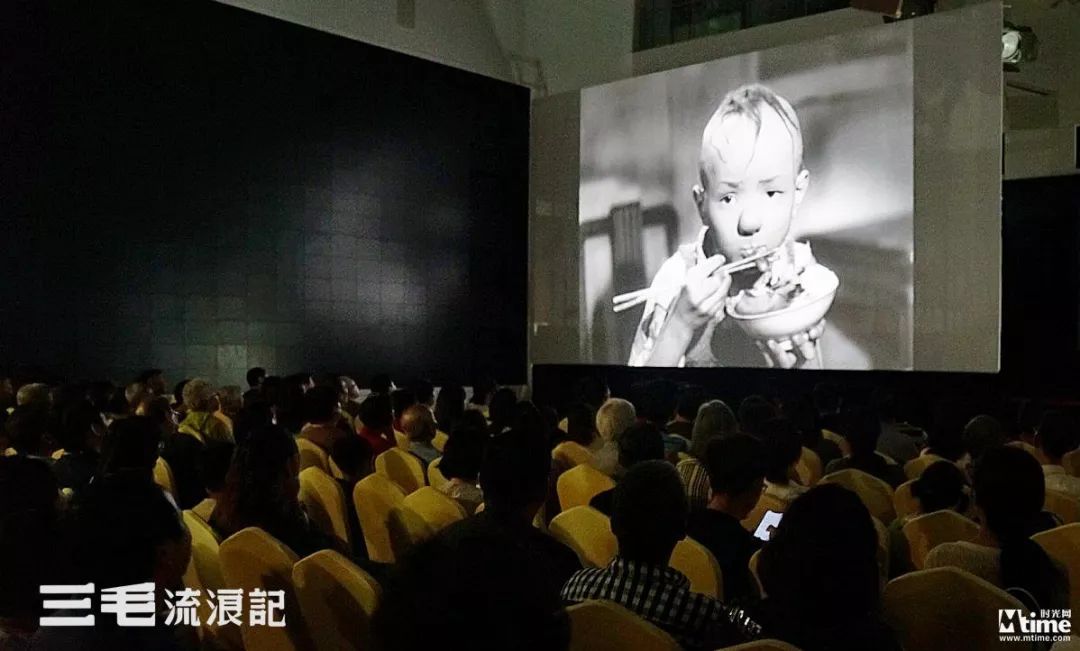

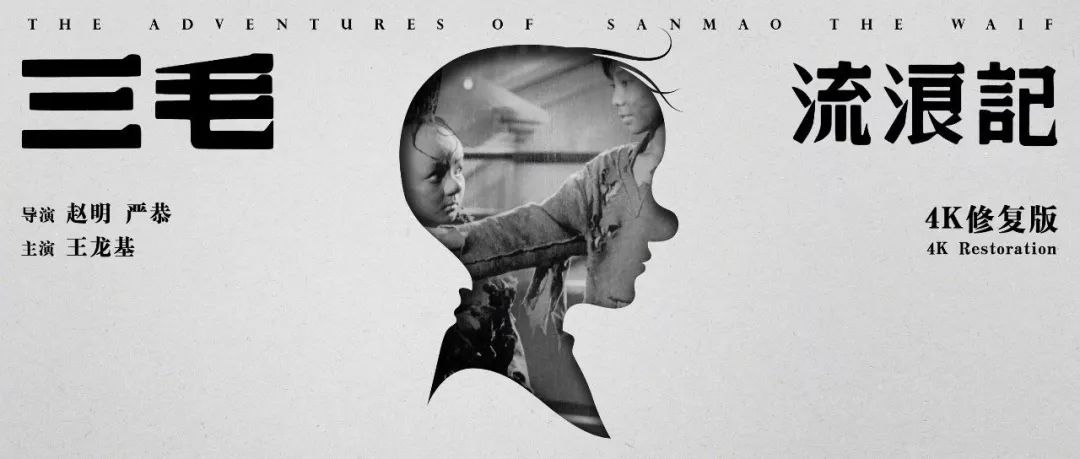

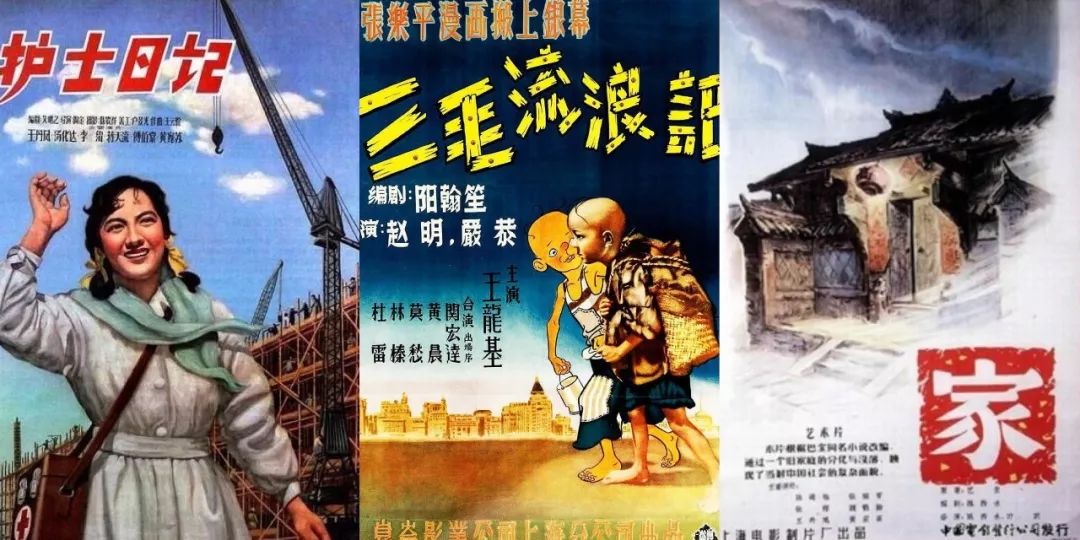

6月18日,新中国成立后第一部公映的国产故事片《三毛流浪记》4K修复版放映活动在上海电影博物馆举行。

作为第22届上海国际电影节“光影记忆·时代经典:新中国成立70周年特别影展”的重要影片,该片吸引了不少影迷前来观影。虽因梅雨之故,原定露天放映的《三毛流浪记》改为了于博物馆序厅放映,但这并未影响观众的热情,现场齐聚老中青三代观众,多位高龄老人拄着拐杖一步一步走到座位上,来重温经典,还有特意带晚辈来感受老电影风采的上海市民。

微博上,不少未参与观影的网友在看到影片修复前后对比照后,纷纷为修复人员点赞。此外,也有网友期待国庆节与修复版的《三毛流浪记》在影院见面。

经典永不过时,只是长久以来,国内老片修复工艺繁琐、成本较高、专业修复人员稀缺、商业上也未形成成熟模式,致使老片修复整体规模较小。面临老片正在消亡的现状,近一两年如爱奇艺、优酷等互联网公司也开始加入到了老片修复的行列,来为拯救老片这项事业添砖加瓦,带领更多年轻人走进经典。

修复老片就像修复文物

只为还原最初的“风采”

老片的消亡从未停止。根据全球130余间电影资料或收藏保护机构的数据统计,自电影诞生以来,目前保存下来的拷贝仅为总数的10%左右。国际电影资料馆联盟公开数据显示,1914年前生产影片的75%及一次大战后50%的默片将永久消失。

我国的老片保存现状也不容乐观。从《定军山》开启中国电影历程开始,国内诞生了不少经典影片,如《刘三姐》《地道战》《早春二月》等。但民国时期诞生的3000部国片中,如今还留有拷贝的仅十分之一。曾被百花奖评为中国百年电影史上最出色100位电影演员之一的阮玲玉,所参演的29部影片,如今也仅存9部。

数字化时代之前,影像的载体多为胶片,胶片的不稳定性,导致了胶片电影的拷贝在保存上有着时间期限,且早期胶片储存条件较差,这也是大量早期电影胶片损伤严重的主因。近几年,随着胶片电影的消亡,老片的保存和修复则成了业界不得不面对的问题。如果不能及时修复,有的老片很有可能再也无法与观众见面。

老片,是整个电影产业的瑰宝。此次上影节放映的《三毛流浪记》,就是中国电影史上唯一一部跨越了两个时代的影片,故事中的流浪儿童三毛虽然生活在社会底层,但始终保持着诚实善良的性格,坚持不偷不抢的正向价值观。也是因此,这部影片的思想内核在任何时代都是值得弘扬的。

修复这些老片,就如同修复文物一般,不仅是对艺术的一次“抢救”,也是为了让这些老片艺术价值的呈现不被介质弱点所干扰,让其尽可能以最初“光彩夺目”的模样与当代人见面。此外,老片的文化价值、社会价值也是无价的,以数字化形式保存不仅更利于流传,也为中国影视留下了弥足珍贵的影像资料。

2006年,国家开始实施“电影档案影片数字化修复工程”,计划斥资2.8亿元,陆续把中国4万部老电影胶片做数字化修复、存档。不过,近几年国内老片修复队伍依然不够庞大,除了参与上述工程的中国电影资料馆、中国电影科学技术研究所、中国电影数字节目管理中心等机构以及CCTV6电影频道、一些规模较大的公司,几乎便没有人在做了。

这也不难理解,在老片商业化空间有限的情况下,修复老片的出发点多在社会责任与情怀。况且从客观条件来看,老片修复成本不菲,一台胶片扫描仪费用达千万、声音设备成本也在十几万至上百万浮动,此外,行业内有胶片电影储备的公司少之又少,拥有专业修复经验的从业者数量也十分有限。

不过,如今随着爱奇艺、优酷等互联网公司的加入,老片修复的队伍也在进一步壮大。以爱奇艺为例,其在老片修复计划中与华夏照片电影达成了合作,这家公司拥有几千甚至上万份电影拷贝,这也是二者合作的先决条件,此次《三毛流浪记》修复,便是从三套不同电影拷贝中挑选出了最好的镜头来进行修复。

互联网公司加入修复队伍

技术革新带动效率提升

老片修复难度之高,不止在于几十万至几百万的成本,还在于工艺的复杂。

早期胶片都采用硝酸片基,这种材质极为易燃,故需要低温保存。一部电影胶片在解冻之后便会交予洗印厂做清洁和物理修复,再进行扫描,把胶片扫描成数字形式的图像及声音文件,然后交付专门的画面修复组,对常见的脏点、划痕、噪波、霉斑、抖动、闪烁等损伤进行修复,同时还要进行声音修复,最终输出为磁带、MV或DCP文件等。

早期的老片修复多依赖人力一帧一帧修复,在全国仅有数百名老片修复专业人员的大环境下,难度和进度可想而知。CCTV6电影频道技术部相关人员曾表示,遇到很难修复的影片,需要工作人员翻来覆去查找问题,一天可能只能修4、5秒。其实,大多数老片修复时间都在半年左右,有时候一部老片修复时间比拍摄新片还长,如《渔光曲》(1934年)的修复就用了近两年时间。

但近几年,AI技术的发展及深度学习的流行,则极大提高了老片修复的效率。爱奇艺便是业内第一个利用较低成本,将深度学习技术大规模应用在视频画质增强场景中的公司,在电视剧、电影、动画片修复及3D动画片插帧等方面均有应用。一部2个小时的影片,爱奇艺用自主研发的ZoomAI技术处理只需要12小时即可完成修复增强并上线,这是之前10人团队需20天才能完成的工作量。

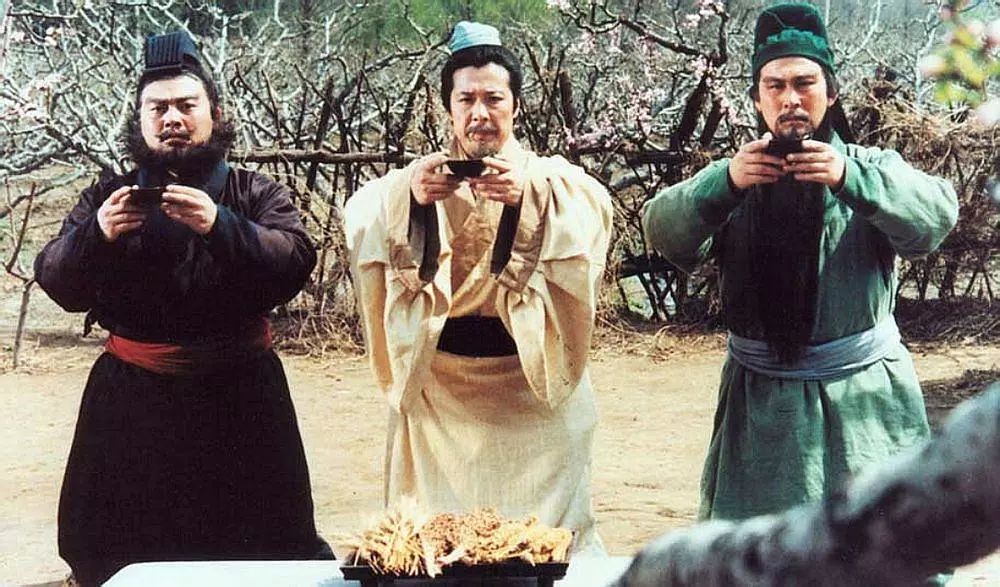

近一两年,爱奇艺已经对《西纪行》《红楼梦》《水浒传》《三国演义》《红岩》《激情燃烧的岁月》等50部经典国产电视剧实行了数字化修复。目前爱奇艺计划在2019年借助ZoomAI修复50部国剧、50部黑白电影、20部老动画片。2017年开启高清修复计划后,优酷也在不断创新技术,修复了《还珠格格》《仙剑奇侠传》《英雄本色》《霸王别姬》等经典影视作品。

不过,AI修复并不是万能的。比如电影中比较高级的置景、配色等,都融入了导演的创作意图在其中,人工智能很难完全把控。也是因此,爱奇艺在老片修复过程中也邀请了一些资深专家来做人工指导,让AI的深度学习系统不断优化。

如今,爱奇艺在老片修复上采用的是AI修复与人工修复结合的方式,较早的胶片电影主要以人工修复为主。此次,爱奇艺与

华夏照片电影

联合修复《三毛流浪记》,就遇到了不少困难,影片胶片充满划痕、脏斑、褪色、闪烁、变形、虚影等不同程度的破损问题,修复团队基本是在一帧一帧地做。影片共10万帧,团队每天修复300帧左右,为了能赶在电影节放映,修复团队2月份以来基本没有休息。

最近两年,上影节上分别展映了爱奇艺修复的《护士日记》《三毛流浪记》《家》三部经典影片,其中《护士日记》还进入了第72届戛纳国际电影节“戛纳经典”展映单元。除了这三部影片,爱奇艺如今正在修复另一部极具分量的中国经典老电影《桃花扇》(1963年)。

此前,爱奇艺和新派系文化传媒还联合发布了“全球经典拷贝修复计划“,该计划将用四至五年的时间,通过在全球范围内寻找拷贝,以每年修复三到四部拷贝的速度,对中国经典老电影拷贝进行抢救和修复,并将修复版影片带至全球知名电影节进行展映。

年轻人对老片亦有需求

修复是为了更好地传承

近几年,《侏罗纪公园》《2012》《一代宗师》《功夫》《倩女幽魂》《甜蜜蜜》《大话西游之大圣娶亲》等国内外修复或转制的影片在重映后都取得了不错的票房成绩。但从整个老片修复市场来看,其商业化并未形成成熟模式,目前,不少机构和公司做老片修复,更多还是从社会责任的立场出发的。

“这些老片的社会意义、艺术造诣都是比较高的,我们修复影片一方面是希望能让经典的艺术重现,找到专业的技术人才去最大程度还原,再通过爱奇艺这样一个平台,让更多热爱电影想要看到这些经典艺术的用户有一个比较好的观影体验。”爱奇艺影业相关工作人员道。

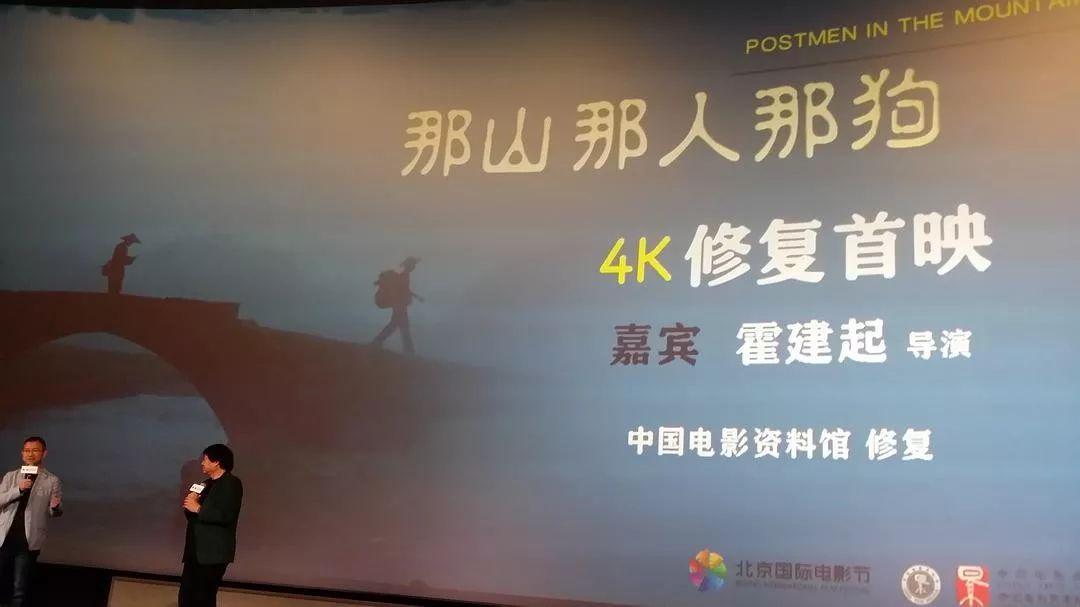

老片修复,不仅为上一辈观众和影迷带来了“重温旧梦”的机会,也让年轻人得以领略经典风采。近几年,年轻人对老片呈现出了极高的热情,不少胶片爱好者及电影发烧友都在关注老片修复状况,《那山那人那狗》《红高粱》《血色清晨》等影片的4K修复版在电影节放映时都出现了一票难求的盛况。

经典的生命力不会随着时间流逝,反而会像陈年老酒一样愈发香醇。但对当代年轻人而言,一部分人因为不了解中国几十年前便有能力生产《三毛流浪记》《桃花扇》这种优质影片,对中国影视工业缺失情感认同,另一部分人虽有慕名,但多因质量问题对影片“望而生畏”,这无疑都是中国电影的损失。