我有个朋友,女性,在军人家庭长大,从小喜欢军装,少年时代又读到埃克苏贝里,醉心于飞行员那种美,同学们于是送她外号“将军”,她看了《敦刻尔克》之后,喜欢得不得了,在群里向大家表示“超级喜欢,所有元素都是我的最爱”,并且自嘲说“我可能是个直男”。

的确,看《敦刻尔克》之前,我曾以为,这个片子不适合女性观看,只有军迷才会喜欢,想想看,它是战争题材,事关撤退、轰炸、死亡,而且,整个撤退发生在春寒料峭的海滩上,尽是阴冷和泥泞,它准保又冷又硬又粗暴,不在女性的兴趣列表里。事实上,一位女性朋友在朋友圈发布的观后感是这样的:“bong、bong、bong、pong、pong、pong”。

何况,诺兰筹拍这片子,用了三年,其间不断有拍摄花絮流出,在美国和英国上映,又是在一个半月前,在看到正片前,我们已经看到很多长的短的影评,这些评论,或者探究历史背景,或者细述战争场面。所有这些都给我一个错觉,诺兰拍了一部突破自己风格的作品,向着战争大片靠拢了。

真正看过之后,我发现这是误会。

《敦刻尔克》拍的不是战争,也不是政治博弈,诺兰把这些都丢掉了,他拍的是能存留更久的东西:“战争的感觉”,“战争中人的感受”。

故事并不复杂,虽然有三条线,但都很简单。一条线是海滩上等待上船的士兵渡海的故事,故事发生在一周时间里,核心人物是汤米,他和战友上了一条船又一条船,每条船都沉没了,他们最后藏身在一艘搁浅的船里,等待涨潮,德军却拿这条船打靶玩,他们躲在船舱里,待也待不住,走也走不了。

第二条线属于道森父子,讲的是他们在一天时间里经历的事。他们是平民,拥有一条小游船,在大撤退开始后,他们带上儿子的朋友乔治,去接军人回家。

第三条线属于英军的飞行员,是他们在一个小时里的经历。三架战斗机编队飞行,为撤退护航,却与德军的战机遭遇,三架飞机履行了自己的使命,却也陆续被击中和坠落。

三条线的时间长度虽然不一样,但诺兰依然让三个故事平行进行,而最后,道森父子接上了第一条线里的汤米,和第三条线里的幸存飞行员,三条线在这里交汇了。

整场战争的背景,只是通过片头的传单,和片尾的报纸点出来,我们看不到国家元首们的博弈,看不到高级将领的运筹帷幄,只能看到军人和平民,看到他们的遭遇,他们的感受。

这样做无疑非常聪明,敦刻尔克大撤退,作为影响人类历史进程的事件,结果近乎人尽皆知,已经无所谓剧透不剧透,马伯庸发微博做剧透状说“三十三万人逃走了”,人们都会心一笑。镜头里的元首,表现再精彩,也是冲着某个已知的结果去的,政治博弈的细节再紧张,人们也都了然于胸。唯独战争中具体的人的命运,是未知的,是有创作空间的。

所以诺兰把视线放在这些人身上,讲述他们的逃生、遇难、幸存和拯救,讲述他们怎么爬上一条船,怎么掉进水里,怎么遇到另一条船,怎么躲过来历不明的子弹;讲述他们怎么击中敌人的战机,怎样在水面迫降,怎样在飞机沉没前获得拯救。

故事因此非常揪心,充满悬疑色彩,诺兰也再三强调,自己拍的是一个“逃生悬疑电影”。对,它其实是个悬疑片,是没有时间性和时代感的,可以放在任何时代,和任何一场战争中,而不觉得违和。

它的重点,是“战争的感觉”和“战争中人的感受”。

在这个电影里,每个人的感受,都是被反复注视,反复放大的。汤米和战友抬着伤兵,走过漫长的海滩,走过只剩一条木板的栈道,在船起锚之前,挤上船去,整个过程,缓慢又凝滞。

汤米和战友被困在船舱里,德军的子弹突然来了,击穿了船舱,留下一个又一个弹孔,子弹击穿舱壁的声音,非常逼真,像某种生死宣判,不知道什么时候会来下一次,不知道会击中什么人,人们瞪大了眼睛,惊恐不安,海水慢慢注满了船舱,淹过他们的腿、腰、胸,没过了脖子,而子弹还不停地打进来。

船被击中了,士兵们跳进大海逃生,炸弹在不远处爆炸了,即便是在海水里,也能感受到爆炸的冲击,他们努力挣扎、游动、拼命蹬着双腿,还要腾出手来捂住耳朵,然后,又一颗炸弹来了,爆炸的声音发闷、变钝了,但依然冲击到他们,他们口鼻吐着气泡,努力蹬着双腿。

道森父子遇到了那个坐在沉船上的士兵,士兵看到他们的船,并没有惊喜交加,挥动双手,而是继续坐在那里,颓然,像是用尽了全部的力气,直到绳索被甩到脚下,他才面无表情地试图接过绳索。

人的感官,人在面临恐惧时的生理和心理表现,在《敦刻尔克》里,就是这样被镜头不断放大,不断把我们包围,直到我们被带入其中,我们仿佛就在那艘搁浅的船里,等待下一颗子弹的到来,而那颗子弹也许就会击中我们,我们仿佛就在漂浮着油污的海水里,努力逃离,任何一点火苗,都会带来灭顶之灾。

何况,汉斯·季默的配乐,还在不断强化这种感受。汤米抬着伤员上船那段,一把提琴重复着一个简单而紧张的旋律,画面是沉默的,但那段重复的旋律,却把紧张气氛推到极致。道森父子在海上那段,配乐是类似实验噪音的声音,沙沙的、嘈杂的,却又是有节奏的,不断重复,不断强化,把恐怖气氛渲染到顶点。

整部电影,就是在这样一个又一个紧张的段落里,走向情绪的极致。

诺兰所以说:“《敦刻尔克》是一部关于节奏与韵律的电影。‘谢帕德音调’通过数个不同音波叠放时的高低声处理,能够产生螺旋式的效果。我的剧本就是按照这一原理来完成的,三条时间线的叙事一直不停地产生持续不断的强度,而且强度会越变越大。我不希望通过对白来讲故事,而是通过画面、音乐和音效去推动观众的视听感受。”

为什么要这么做?它是用“设身处地”“感同身受”的方式,来让我们重新回到现场,去感受战争中的恐慌、疼痛、麻木、寒冷、饥饿。

《敦刻尔克》让我联想起的电影,都不是战争片,而是那些描述很微妙的感受的电影。例如娄烨的《推拿》,用尽奇怪的、扭曲的甚至狰狞的音画,让我们进入盲人的感官世界,还有侯孝贤的《聂隐娘》,用大环境和人的互动,让我们感受某种特殊的萧瑟和肃杀。

它并不是男性的电影,尽管整部片子从头到尾只出现了三个女人,每个女人在画面上停留的时间不超过十秒;它也不是战争片,它是一部感官电影,是为了给那个时代招魂,让现场重现,让我们不舒服两个小时,揪心两个小时。

是啊,让人舒服的电影,实在太多了,包括诺兰以前的电影,也都是让人舒服的、安心的,但人不能只停留在舒适感里,人也会追念某种不舒适感,而且是很具体的不舒适感。而当那种不舒适感结束的时候,我们感受到的是更巨大的舒适。

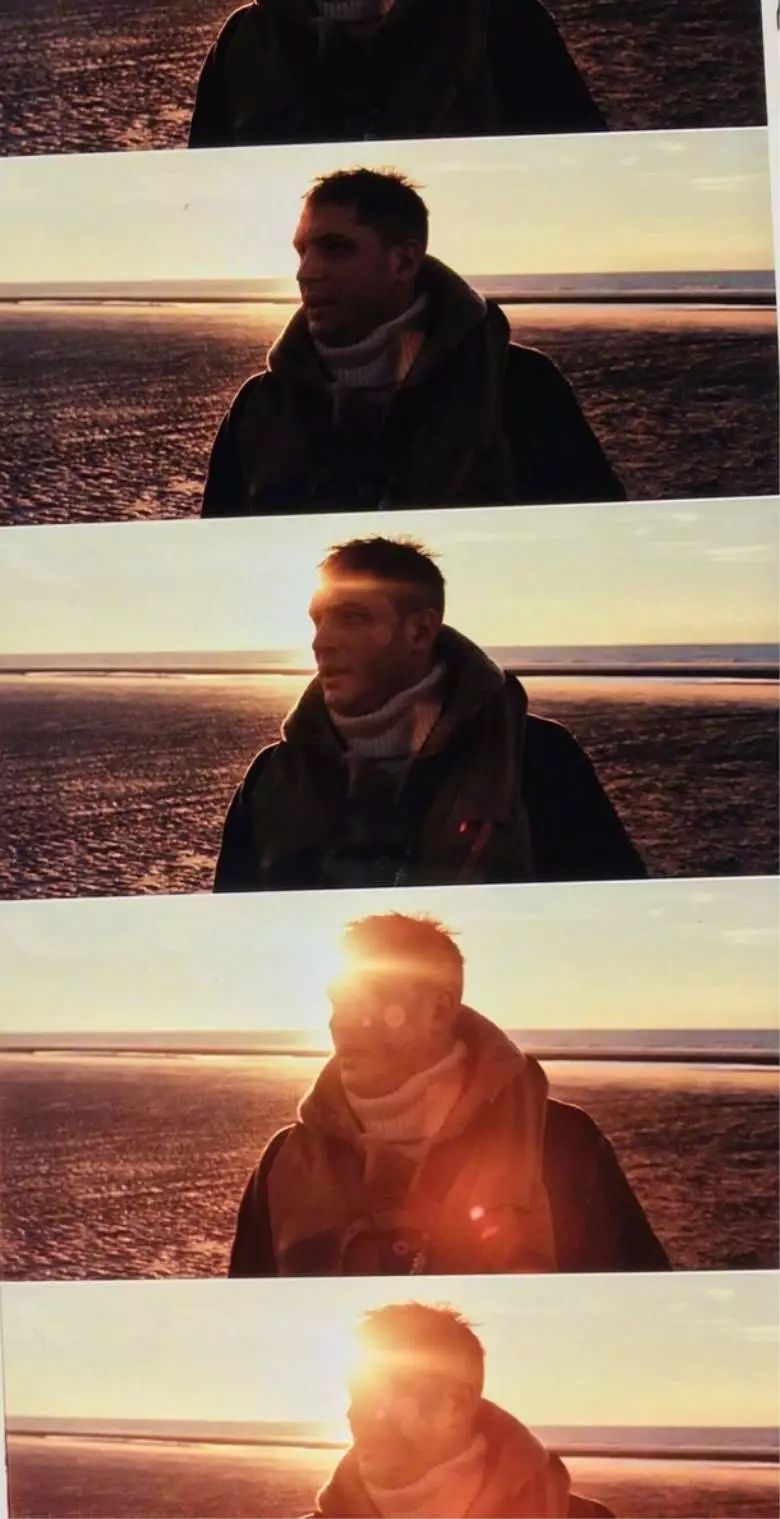

就像《敦刻尔克》的片尾,汤米坐着火车回家,车窗外有草地、孩童,有小车站,和穿着得体的老人和妇女,淡金色的阳光照在他身上。

那一刻,真是无比舒畅。