来源:

综合自

钛媒体、米筐投资

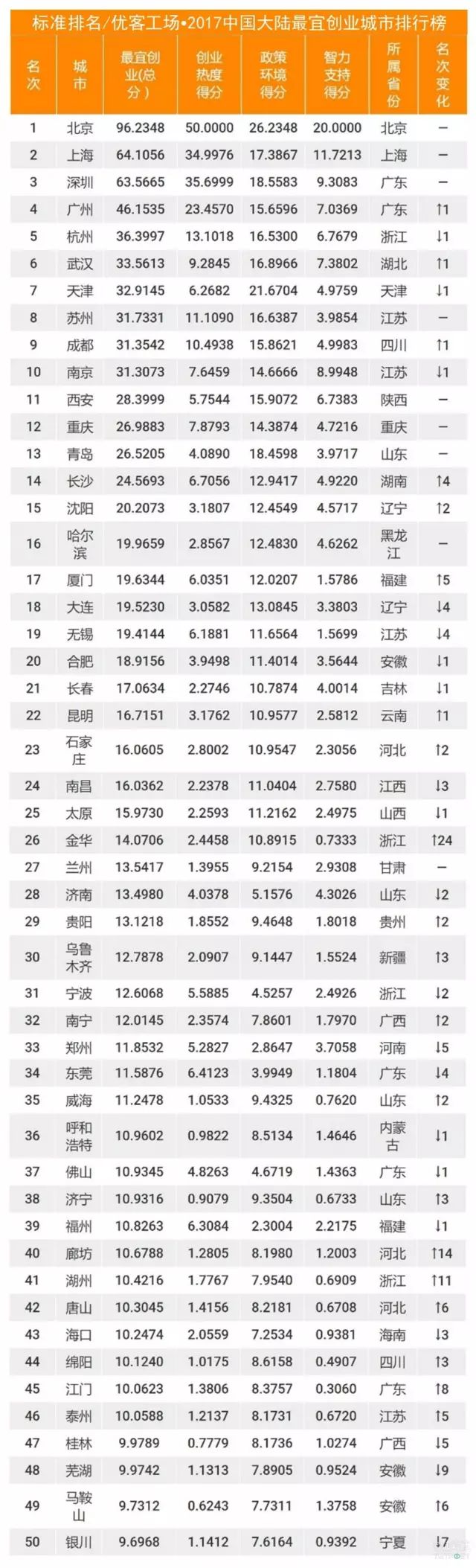

毫无疑问,北上广深依然是创业及找工作的热门城市,但这也并不意味着二三线城市就没有机会,标准排名城市研究院联合优客工场依据双创政策和双创人才对城市创业带来的影响发布了一份城市排行榜,你会发现青岛、沈阳、兰州甚至是江门这样的三线城市也都榜上有名。

据悉,该榜单以腾讯研究院等机构的大数据作为支撑。榜单显示,

北京、上海、深圳、广州、杭州、武汉、天津、苏州、成都和南京位列前十名,成为2017中国大陆最宜创业城市。

前十名城市与去年名单重合,只是名次有了相应的调整。其中,去年跌出“北上广深”阵营的广州重新回归一线。

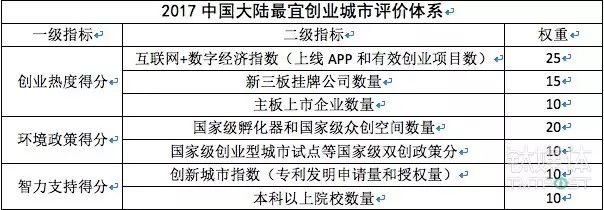

与国内其它创业城市榜单不同的是,这份榜单从创业热度、政策环境、智力支持三个一级维度去衡量一座城市是否适宜创业。这让它看起来更像是一份

城市的创业潜力榜。

下表为2017中国大陆最宜创业城市的评价体系:

中国目前已经形成五大创业中心,一是以北京、天津为核心的华北创业中心,二是以上海、杭州、苏州、南京为核心的华东创业中心,三是以深圳、广州为核心的华南创业中心,四是以武汉为核心的中部创业中心,五是以成都、西安为核心的西部创业中心。

榜单将50个城市分为了五大阵营。第一阵营只有北京独霸天下;第二阵营为上海和深圳;第三阵营中的城市,广州在一片唱衰声中力压杭州,重新回归一线城市阵营。而武汉、成都力争上游,均较之上一年前进一个位次。

▌

双创理性回归,由全面开花向一线城市集中

2016年是移动互联双创活动的小年。与2015年的爆发式增长相比,2016年双创活动回归理性。腾讯研究院的数据显示,

2016年,投资者更为审慎,创业者更为小心,全年与移动互联相关的创新创业活动呈现理性推进、不温不火的状态。

在市场整体回归理性的背景下,双创活动在国内的分布也由2015年的全面开花,向人力资源丰富、市场成熟且容量较大的一二线城市集中,

超过一半的线上双创活动集中在一线城市。

从最宜创业总分来看,今年总得分在20分以上的城市仅15个,而去年有近25个。

沿海经济发达地区的创业表现依然强劲。

50强中,广东省有5个城市入榜;江苏、浙江、山东各有4个城市入榜;安徽、河北各有3个城市入榜;四川、辽宁、福建、广西则各有2个城市入榜。西部地区有11个城市入榜50强。

最宜创业城市不意味着目前就是创业的热点地区。

比如总分高居第15和第16的沈阳、哈尔滨,其创业热度得分排名则分别在第25位和第32位。

▌

北京依然强势,环京城市创新创业热度上升

作为中国双创的策源地,北京的霸主地位难撼,并有集中趋势。以具体的二级指标来看,

2016年北京的新三板挂牌企业数量为1450,几乎为第二名上海(878)与第三名深圳(686)之和。国家级双创平台数量174家,也几乎是上海(89)与深圳(86)之和。

2016年,北京继续加大向外疏解的力度,并一定程度上限制外地人的流入。这给了北京周边环京城市机会。其中,

2017年刚设立的雄安新区或将从中受益。

河北石家庄、廊坊和唐山的最宜创业总分排名均较之上一年度有提升。

其中廊坊更是提升了14个位次,位居第40名。即便是总分未能入榜50强的保定,其2016年获批的国家级众创空间数量多达11家,涨幅惊人。保定是雄安新区所在地。

附:2017中国大陆最宜创业城市排行榜50强

来源:

米筐投资(mikuangtouzi)

作者:

老船长

1. 城市的标签

当我们提到一个人,总会有第一印象,是颜值高还是普通长相,是做事果断还是磨磨叽叽,是油腔滑调还是老实巴交,我们总会在心里第一时间作出评判。而根据第一印象,就会对这人贴上相应的“标签”。

而国家和城市,同样如此。

在你的国家,你会根据身边所看到的、媒体上了解到的信息,对自己的国家贴上标签,比如“雾霾污染”“人口大国”“世界第二”。而对你没有到过的国家,了解的渠道只剩下媒体信息或道听途说,于是“世界警察”是贴给美国的标签,“美国小弟”是贴给加拿大的标签,“绅士之国”是贴给英国的标签。

每个城市的百科上,都会有“XX之城”“XX之乡”的称号,它简单粗暴的把这座城市最好的一面介绍给外人,这就是它的标签,或者说是定位。

比如“大苹果”纽约、“浪漫之都”巴黎、东方明珠上海、创客之城深圳等等。甚至中国的二三线城市,也有自己独特的定位,“人间天堂”杭州、“千年帝都,牡丹花城”洛阳、“瓷都”景德镇、“煤都”抚顺等等,甚至一个城市有多个不同的标签。

浪漫对应的文化,创客对应的科技创新,牡丹花城对应的旅游,瓷都、煤都则对应的是能源材料……标签的背后,都是产业在支撑。

挖掘一座城市,需要透过标签发现其背后的产业,这才是城市发展的源动力所在。

2. 产业食物链

经过一场2016年的房价暴涨,很新词开始口口相传,比如“鄙视链”。从房价到区域,从中产到相亲,甚至连小孩看的动画片都存在鄙视链。

产业,同样存在“鄙视链”,更严格的来说,是一条注定而又残酷的食物链。

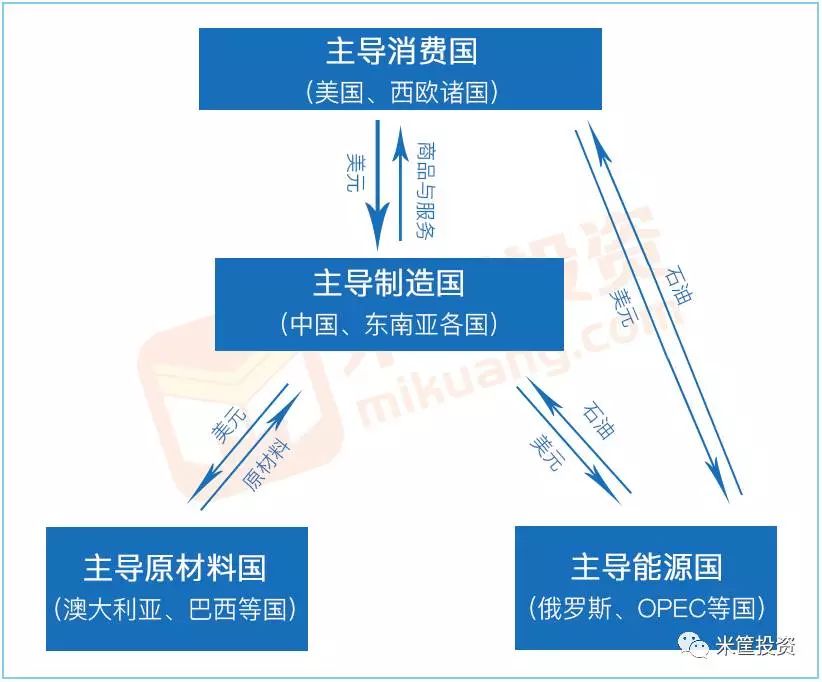

拾叶老师曾提到全球国家的三层分级格局:

主导消费国在顶端,制造国在中间,原材料和能源国家则处于第三层级。第三层级向第二层级输送原材料和能源,经过加工,第二层级向第一层级输送最终产品,这就形成了全球的贸易体系,以及政治格局。

放在城市中,同样有相似的链条:

原材料/能源城市——制造加工城市(初级加工/深度加工)——消费型城市——金融城市

以一部苹果手机为例:

加州硅谷库比蒂诺的苹果总部设计——拉美等国提供制造手机需要的原材料,如玻璃、金属——再将各种零部件运到中国郑州组装——运往全球市场销售,最终苹果在纽约上市,实现一个链条的运转。

于是,资源型城市永远处在食物链最底端,加工制造型城市处于中低端,是平台性城市,消费型城市提供需求,而最终,金融占领制高点。

一切商业模式的最终,都必然通过金融变现,或为金融服务。

3. 城市“鄙视链”

这样的链条放在全球,是基本适用的。

比如在美国,矿产资源丰富的内华达州的城市,必然层级低于芝加哥、底特律等制造型城市,而芝加哥、底特律却要在硅谷面前低头,硅谷的公司又不得不在纽约上市,才能取得成功。

内华达州城市——芝加哥/底特律——硅谷——纽约

而这与他们各自的经济水平是呈正相关的。

这就是产业决定其定位,而定位又决定城市的发展未来。一个以矿产为主产业的城市,永远不会强过一个金融中心城市,无论你的开矿技术多么先进、产量如何高,你始终处于城市链条的底端。

放在中国同样适用。

以一件衣服的生产为例:

新疆生产棉花——拿到山东做纱线——再到江浙做成面料——运到广东加工成品服装——再到北京上海被消费——公司做大后在上海或深圳上市

在这条传统产业链中,新疆——山东——江浙——广东——上海,省份经济水平与产业层级也是正相关的。