他们一连交谈七十个小时从公园到床上到酒吧到贝尔维医院到博物馆到布鲁克林大桥

写 在 世 界 反 恐 同 日

阿里斯托芬在《会饮篇》中的酒宴上提出了著名的肉球理论:最初的人是球形的,分成三种,原始男人、原始女人和阴阳人,他们都有着两张脸,四条胳膊四条腿。他们直着身子行走,并且可以像车轮一样自由快速地行动。宙斯为了削弱人类,把人劈成了两半。切完以后,他吩咐阿波罗把人的脸孔转过来,让他能用切开一半的脖子低下头来看到切开的这面身子,使他们感到恐惧,不再捣乱。凡是由原始女人切开而来的女人对男人则没有多大兴趣,只眷恋和自己同性的女人,这就是所谓女同性恋者。凡是由原始男人切开而来的男人是男人的追随者,从少年时代起就爱和男人交朋友,借此表现出男子气来,他们喜欢睡在一起,乃至于互相拥抱。我们本来是完整的,而我们现在正在企盼和追随这种原初的完整性,这就是所谓的爱情。

秘密的事情

[希腊]卡瓦菲斯

但愿不会有人想从我所做所说的

探究我是谁。

总有一个障碍在那里扭曲

我生命的行为和态度。

总有一个障碍在那里

阻止我,当我要开口说话。

从我最不为人知的行为,

从我最隐晦的作品——

只有从这些我才会被理解。

但是也许不值得花费这么多的心思

作出这么大的努力去发现我到底是谁。

稍后,在一个更为完善的社会,

像我这种类型的人一定可以

在人们面前自由自在地活动。

1908

黄灿然 译

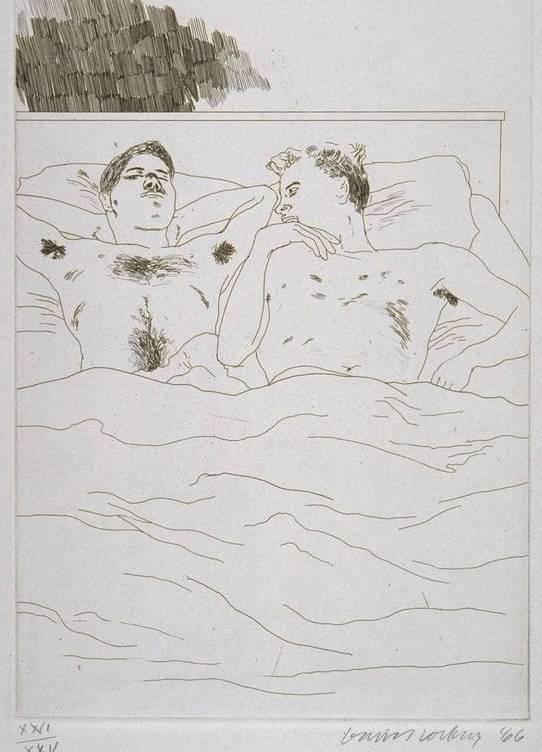

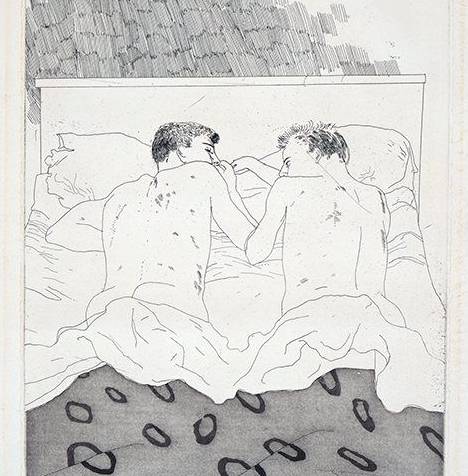

In The Dull Village(1966),David Hockney为卡瓦菲斯诗集创作的插画

爱神在酒宴之上

苏格拉底说道,阿伽松,我不得不请求你的庇护。你明白,和阿尔基比亚德有了爱情真是件可怕的事。自从我钟情于他,我就不能看别人一眼,哪怕那个人一点儿吸引力都没有,也不能和他说一句话,要是有这种事,他就大发脾气,用最难听的话骂我,要是不动手打,我就己经谢天谢地了。所以我希望你盯着他,别让他伤害我。如果你能劝他与我和解,那是最好不过;如果做不到,如果他要动武,那么我确实需要你的保护。一想起他妒性大发的样子,我就怕得发抖。

酒醉的阿尔基比亚德说道,还有一件事是我在与他人的交往中从来没有感受到的,这就是羞耻感,你们从我身上也看不到羞耻感。在这个世界上,只有苏格拉底能使我感到羞愧。当他对我说应当如何处世的时候,我知道自己必须这样做,然而一离开他,我还是不免逢迎世俗。我像一名逃跑的奴隶尽力躲避他,但一见他的面,我就会想起从前承认自己要做的事,于是就感到羞愧。有好几次我甚至乐意听到他己经死了,然而我知道,他若真的不在人世,我会感到更大的痛苦。所

以我要问你们,我该如何对待这个人?

我不知道是否有人曾在他严肃的时候把他的内心打开,看到里而隐藏的神像,但我曾经见过一次。我发现它们是那样的神圣,珍贵,优美,奇妙,使我不由自主地五体投地,一切服从他的意志。我曾经以为他对我的年轻美貌着了迷,于是相信自己交了好运,只要对他好一点儿,他就会把他所知道的都教给我。

先生们,我就接着往下讲。当时灯熄了,仆人们退了下去。我决定不再和苏格拉底拐弯抹角,直接把心中的念头告诉他。

所以我推了他一下,问道,苏格拉底,你睡着了吗?

他说,还没有。

我问道,你知道我在想什么吗?

想什么?

我说道,我想只有你才配得上做我的情人,可是你好像很害羞,不肯向我提这件事。这是我的看法。

——节选自《会饮篇》

《会饮篇》中的场景:一场著名的谈论爱情的酒宴

在春天的薄暮

在满月盈盈的光辉下

女孩子们聚集在一起

好象环绕着祭坛

而她们的脚移动了

有节奏地,好象从前

克利特岛的姑娘们

用温柔的脚步

在开花的柔滑的草地上

围绕着爱的祭坛

跳起环舞

罗洛 译

——选自《萨福抒情诗集》

萨福Sappho,古希腊抒情诗人,她在诗中写道:姑娘们——撕掉你们的衣裳!

在许多许多人之间

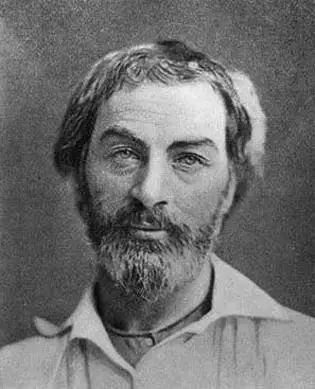

[美]沃尔特·惠特曼

在许多许多男人和女人之间,

我看到有人用隐蔽而神圣的手势选中了我,

不承认还有别的人,不承认任何父辈、妻子、丈夫、兄弟、孩子会比我更加贴心,

有些人迷惑不解,但是那人却不这样——那人理解我。

啊,完全平等的心上人,

我原希望你凭借微弱、曲折的道路发现我这个人,

而我在遇到你时也打算通过同样的途径发现你。

在一天将结束时我听说

[美]沃尔特·惠特曼

在一天将结束时我听说我的名字在州议会厅里受到鼓掌欢迎,可是当天晚上我并不觉得幸福,

又有时我开怀畅饮,或者我的计划都已完成,我还是并不感到幸福,

但是一天清早我十分健康地从床上起来,精神抖擞,唱着歌,吸着秋天那醉人的气息,

我看见西方的满月在渐渐淡下去,在晨曦中消失,

我独自一人在海滩边信步走着,脱下衣服洗了个澡,和清凉的水一起欢笑,看着太阳升天,

又想到我亲爱的朋友我的密友即将到来,啊,那时我才幸福,

啊,那时每口气才更加香甜,整整一天的饮食也更有营养,美丽的一天顺利地过去了,

第二天到来也一样欢乐,而紧接着那天的黄昏我的朋友来了,

那天晚上在一切都静寂时我听见河水缓慢地、不断地翻滚到岸上来,

我听见那嘶嘶的液体和沙土的沙沙声,好像在朝着我向我悄悄祝贺,

因为我最爱的那人睡在我身旁,在凉爽的夜晚合盖着一床被子,

在秋天月色的寂静中他的脸朝着我靠近,

他的臂膀轻轻放在我胸口——那天晚上我是幸福的。

沃尔特·惠特曼Walt Whitman,美国诗人

我们两个少年紧紧搂抱在一起

[美]沃尔特·惠特曼

我们两个少年紧紧搂抱在一起,

彼此绝不分离,

在大路上来回走着,自南到北旅行着,

享受着力量,伸展着胳臂肘,手指握紧着,

披戴着武装,毫不畏惧,吃着,喝着,睡着,相爱着,

除了我们自己,不承认任何其他法律,航海,当兵,盗窃,进行威胁,

惊动着吝啬鬼、奴仆、僧侣,吸着空气,喝着水,在草地或海滩上跳着舞,

骚扰着城市,不屑于悠闲,轻蔑法规,驱逐着软骨病,

完成着我们的突然袭击。

1860

赵萝蕤 译

奥登、斯彭德和衣修伍德1947年在纽约火岛

葬礼蓝调

威斯坦·休·奥登

停止所有的时钟,切断电话 ,

给狗一块浓汁的骨头,让他别叫

黯哑了钢琴,随着低沉的鼓

抬出灵怄,让哀悼者前来。

让直升机在头顶悲旋

在天空狂草着信息他已逝去,

把黑纱系在信鸽的白颈,

让交通员戴上黑色的手套。

他曾经是我的东,我的西,我的南,我的北,

我的工作天,我的休息日,

我的正午,我的夜半,我的话语,我的歌吟,

我以为爱可以不朽:我错了。

不再需要星星,把每一颗都摘掉,

把月亮包起,拆除太阳,

倾泻大海,扫除森林;

因为什么也不会,再有意味。

娜斯 译

电影《四个婚礼和一个葬礼》(1994)中,Matthew在自己的同性恋伴侣的葬礼上朗读了奥登的十四行诗《葬礼蓝调》(Funeral Blues)作为悼词

嚎叫(节选)

[美]艾伦·金斯伯格

他们一连交谈七十个小时从公园到床上到酒吧到贝尔维医院到博物馆到布鲁克林大桥,

一群迷惘的柏拉图式空谈家就着月光跳下防火梯跳下窗台跳下帝国大厦,

絮絮叨叨着尖叫着呕吐着窃窃私语着事实和回想和轶闻趣事和怒目而视的对抗和医院的休克和牢房和战争,

……

他们孤独地穿行在艾达荷的大街小巷寻找爱幻想的印第安天使因为他们是爱幻想的印第安天使,

他们只觉得欣喜万分因为巴尔的摩在超自然的狂喜中隐约可见,

他们带着俄克拉荷马的华人一头钻进轿车感受冬夜街灯小镇雨滴的刺激,

他们饥饿孤独地漫游在休斯敦寻找爵士乐寻找性寻找羹汤,他们尾随那位显赫的西班牙人要与他探讨美国和永恒,但宏愿无望,他们远渡非洲,

他们消逝在墨西哥的火山丛中无所牵挂只留下粗布工装的阴影而壁炉芝加哥便散满诗的熔岩和灰烬,

他们出没于西海岸留着胡须身穿短裤追查联邦调查局,他们皮肤深色衬得反战主义者们睁大的双眼十分性感他们散发着费解的传单,

他们在胳膊上烙满香烟洞口抗议资本主义整治沉醉者的烟草阴霾,

他们在联合广场分发超共产主义小册子,哭泣,脱衣而洛塞勒摩斯的警笛却扫倒了他们,扫倒了墙,斯塔登岛的渡船也哭号起来,

他们在空荡荡的健身房里失声痛哭赤身裸体,颤抖在另一种骨架的机械前,

……

他们在土耳其浴室的隔墙后不停地打嗝试图挤出格格傻笑最后却只有哽咽啜泣,而金发碧眼的裸露天使就扑上前来要一剑刺穿他们,

他们失去了自己的爱侣全因那三只古老的命运地鼠,一只是独眼的异性恋美元一只挤出子宫直眨眼另一只径自剪断织布工匠智慧的金钱,

他们狂热而贪婪地交欢手握一瓶啤酒一个情人一包香烟一只蜡烛从床上滚下,又在地板上和客厅里继续进行直到最后眼中浮现出最后的阴门昏倒在墙壁上在意识消散的最后一刻达到高潮

李斯 译

艾伦·金斯伯格与他的同性终身伴侣彼得·奥洛夫斯基

致魏尔伦

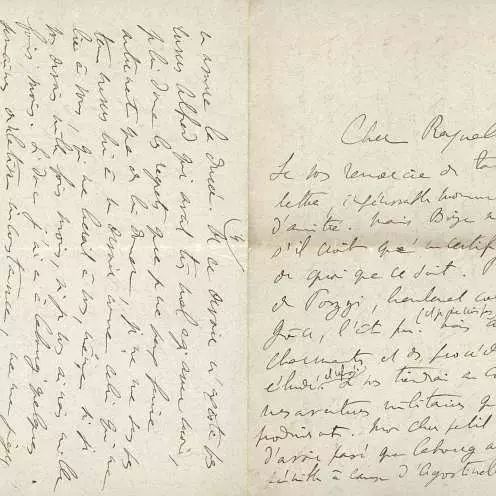

兰波写给魏尔伦的信

伦敦,星期五下午(1973年7月4日)

回来,回来,亲爱的朋友,我惟一的朋友,快回来吧。我发誓会对你好的。如果我从前讨厌你,那纯粹是在开玩笑,我曾着迷于这种玩笑,现在后悔之极。回来,忘掉这一切。如果你相信了这个玩笑,那将是多么不幸。两天来我哭个不停。回来。勇敢些,亲爱的朋友。什么都没失去。你只需重新踏上归途。我们将勇敢而耐心地在此开始新的生活。啊,我恳求你,行行好吧。回来,你讲重新获得你所有的一切。我希望你现在清楚地意识到我们的争论不是真的。那可怕的时刻!当我向你做出下船的手势时,你为什么不返回呢?我们在一起住了两年难道只是为了走这步田地!你要去哪里?如果你不愿回到这里,我可以去你那儿找你吗?

王以培 译

电影《心之全蚀》(1995)剧照,兰波与魏尔伦惊世骇俗的恋爱故事被搬上银幕。莱昂纳多·迪卡普里奥饰演正值17岁的兰波。

1871年9月,兰波遇见魏尔伦。当时的魏尔伦26岁,刚刚放弃了放荡生活并结婚。读了兰波的诗,魏尔伦寄钱给他,让他去巴黎。兰波与魏尔伦的暖昧交情在巴黎的咖啡馆里引起轰动。1873年7月10日,魏尔伦喝醉之后,开枪打伤了兰波的手臂,因为兰波不愿意再和他一起漂泊。魏尔伦被判两年监禁。

普鲁斯特书信

普鲁斯特在给另一位情人、钢琴家雷纳尔多·哈恩的书信中写道:“真的是,除了我母亲以外,这个世界上我最爱的人”。

普鲁斯特(前)与吕西安·都德(右)、罗伯特·德弗莱尔的合照。都德把手搭在普鲁斯特的肩膀上,并以炙热眼光凝视着他。当时普鲁斯特17岁。普鲁斯特的母亲曾经要求将此照片的所有拷贝全部毁掉。

# 飞地策划整理,转载请提前告知 #

本期编辑:野行人

投稿邮箱:[email protected]