00后真的来了。

还以为他们只是王者农药里坑队友的小学生?

最近的开学季告诉你——

这是最后一批以90后为主体的新生,往后将是00后的天下。

他们是威胁?是希望?

与其贴标签,不如走近来看看——

《零零后》

它从06年开始,选择了几位尚在幼儿园的00后。

此后的十年,将他们的成长点滴记录下来。

关于它,众说纷纭。

有人说这是大型避孕广告:

看完更不敢生孩子了

有人说是留学广告。

有人说是二胎宣传片。

独生的哭死

其实,00后本身就是一个难以被概括和定义的群体。

我们只有在一个个鲜活的个体身上,摸索他们的时代共性。

Sir这就给你介绍其中的四个孩子。

这个叫“一一”的小姑娘,没有人不喜欢。

对她的评价:“酷炸天”、“独立且勇敢”、“知性美”……

一个十三岁的小姑娘,凭什么?

她的幼儿园老师也说,她有一种悠然自得、高贵的气质。

一一从小独来独往。

幼儿园,别的小孩抱团,她自坐自玩。

每每被问,为什么不合群。她都坚定说,我不想交朋友。

她的话甚至头头是道:每个人有自己的选择,这是我的权利。

在别人家,这样的孩子也许会被怀疑自闭症。

但一一家不同。父母不在意,甚至放任她的孤独。

所以,与其问她为什么喜欢独处,不如问父母为什么放任。

Sir发现,一一的父母都是安静内敛的人。

妈妈温婉平和,说话慢条斯理,井井有条。

爸爸呢,把访谈的机会,全都交给了妻子。他出镜时,只在女儿身边微笑,不与镜头互动。

难怪说,父母是孩子最好的老师,

孩子是父母的镜子。

对一一来说,交朋友是需要学的,父母不催,她却在学校里一点点学会了,找到了形影不离的朋友。

十三岁的一一,回到了她的幼儿园,做义工。

她不习惯跟一群小朋友玩耍,便到一旁,独自做起手工。

不久,小朋友纷纷来到她身边,都拿起了手工。

他们模仿着一一的样子,他们也成了她的镜子。

孩子的性格塑造,光靠打骂惩罚,也许作用不大。

孩子身边人的一举一动,才是被模仿的对象。

安静内向的一一,用自己的方式获得了小朋友的喜爱,离开时大家纷纷与她拥抱。

最要好的小男孩还问她——

一一姐姐,一一姐姐

你的电话号码是多少

小梁说,他适合传统教育。

小刘说,他适合西式教育。

他俩是发小。

年纪不大,也懂得不多,但对中西式教育各自的利弊,都有一番思考。

它需要每个孩子、每个人他都有自控力

中国的传统教育就是一种学得很开心、一种是很痛苦

教育效果因人而异

vs

传统教育的特点可能是比较系统吧,更有效

国际化教育比较松,但可以让自己选

家庭背景的不同,也让他们被安排了不同的成长轨迹——

小梁的父母,给予他传统的“独裁式”家教。陪伴他长大的,是钢琴、补习班、眼保健操、学习日程表……

小刘的家庭,采用了“民主式”的教育。陪伴他长大的,是桌球、滑板、单车、金庸小说……

但是,人生可以被安排吗?

他们就像是现实中的“七月与安生”,天性与约束之间在长久地撕扯。

被抑制的那部分,不会消失,而是总在等待被补偿的一天。

小梁,幼时其实是个最管不住的熊孩子。一会这,一会那,老师罚他坐好,他偏不,非要弄点响动。

小刘,原来是班上最能接受教育的好学生。每个孩子都喜欢他,争相得到他的认可,包括小梁。

看样子,这两个小孩好像互相生错了家庭。

但故事在他们俩身上,是相互交汇的。

年级升高,小刘渐渐难适应传统教育,学习成绩落后。尖子生的焦点一下消失了,心态变得不稳定。

他创造力强,社交能力也很好,只是学业欠佳。

于是他把目光投向了国外,想回归幼时那种,得到集体认可的安全感。

调皮的小梁,已经训练得品学兼优,刻苦耐劳。

他承认,虽然传统教育学得更痛苦,“但还是更适合我”。

适合,不仅是性格。在他的考虑当中,也包括了现实、家境。

小梁已经不再是抗拒管束的小孩。

心里面向往自由的部分,他也仍然保留着——

和父亲骑行川藏线,尝试了最卖力地去做一件事;在初中毕业上,和大家互相泼水,整个人显得格外地恣意。

他们之间“七月与安生”的故事,没有那么残酷,却同样照出了人生的多面棱角。

萌萌曾乖巧可爱。她深爱父母,会笑,会撒娇,会生气,也会哭泣……

上幼儿园时,爸爸离去,她哭得最厉害,一哭,引起整个班一起哭。

可是,生活有着最大的反转。

15岁的她,耳不离耳机,眼不离手机。父亲对她说话,不回答。父母邀她出门,不愿意。

冷言少语,不苟言笑……

她喜欢跳舞、社交、锁在房里,偷偷搽亮晶晶的指甲油、做直播。

可是,再不与父母分享快乐了。

访谈时,妈妈谈起过去的萌萌,忍不住落泪。

他们给家里新添了一个小妹妹。

对,在《零零后》中,萌萌是唯一要面对父母二胎的小孩。

二胎,对父母来说,也许意味着一个新的生命,一道新的保障,一段更幸福的人生。

但对萌萌,她觉得——

自己失去了价值。

父母不喜欢我了,我被忽略、被取代……这些都是萌萌心里的烦恼。

而二胎真的是洪水猛兽吗?

事实上自古以来,要维持人类的延续,平均每对夫妇都要生育两个以上的孩子。如果只生一胎,意味着人口每隔一代就减少一半,直至消失。

选择生一胎、二胎、三胎……(或者不生)都是正常的,所有人只生一胎,反而不正常。

所以,心态的失衡错不在萌萌——

她所处的环境,同龄人多是独生子女,自己不是,好像就不正常,生命中被抢走了什么东西。

不只是社会。

父母对她的态度,也让她没有安全感。

萌萌的爸爸严厉而强势。

有一次,萌萌一家出去玩。她找不到自己的房卡。爸爸在一边冷言冷语:我们帮不了你,每个人都挂着牌子(房卡),就你不挂,祝愿你找得着……

萌萌越发感觉自己被不公平对待。

她不但改变不了,甚至连表达自己想法也做不到。

自尊近乎崩溃,怎么办?

叛逆。

你们剥夺我的价值,我也不需要你们来证明我的价值。你们不尊重我的意愿,我也不尊重你们。

萌萌沉迷于化妆、社交、直播……

在家里找不到的存在感,她要通过外界补偿回来。

她排斥家庭生活,最直接的方式是,讨厌妹妹。这个时候,爸爸妈妈就要开始排斥她。

恶性循环就这样开始了……

这个家庭的沟壑,似乎只能越来越宽。

独自面对镜头,她落下泪水,说,很想回到过去。

叛逆的背后,是她对父母的爱无力的渴望。

怪爸爸?

他一直要求萌萌解决自己的事,后果自己承担,似乎在推开萌萌。

但在一次交谈中,他说:孩子如果什么都听你的,将来长大了也麻烦,你必须要让她有自己的想法。

妹妹2岁,正是寸步离不开父母的年纪;萌萌15岁,要开始接触社会、学习自理了。

父母区别对待的方式,让她误解,认为全家人都不关心她。

亲子之间,好像失去了相互体谅。

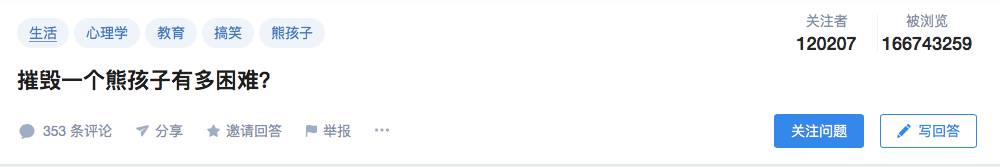

当今网络,对熊孩子群体的讨伐,达到了史无前例的高峰。

知乎上有一个问题——“摧毁一个熊孩子有多困难?”——12万人关注,浏览量超过1.6亿。

高赞答案,不乏有恶劣的“泄恨”方式。

“摧毁”,似乎成了一种新的政治正确。

说实话,这种方式也挺“熊孩子”的——

一味任性,脱离实际,不顾后果。

问题不是摧毁一个熊孩子太困难,而是

制造一个熊孩子太随便

。

Sir认为,《零零后》好就好在,它没有给一代人粗暴地贴上标签,也没有把熊孩子判定为无可救药。

要做的首先不是评判,而是去

看

。

《零零后》冷静、客观呈现了一批孩子不同的模样。

它明白,用一种价值观去束缚所有孩子,正是最大的狭隘。

就连从小被人教导要合群要交友的一一,也明白。

长年的独处,给了她超越许多同龄孩子的独一无二的理性和深邃目光。

13岁的她这么说——

要求人外向,是为了让人们更加紧密地,创造一个更好的社会。

但它对内向的人是有些不公平的。

它在要求每个内向的人都变得外向。

其实内向的人,也有很多优点,比如能更安静地思考、沉淀。

人当然是能外向能内向才是最好的。

那样,就拥有这两个世界里面各一半最好的东西。

“各一半最好的东西。”

这,也是我们对00后,乃至每一代的期望——

不要整齐划一的定义。

我们生而不同,然后也该和而不同。

本文图片来自网络

想看的,

B站

有

编辑助理:汉斯寂寞