本文字数3500+|阅读预计需要9min

今天是六一儿童节,先祝大朋友、小朋友们,节日快乐!

在历史上,有许多关爱儿童的心理学先驱者,例如

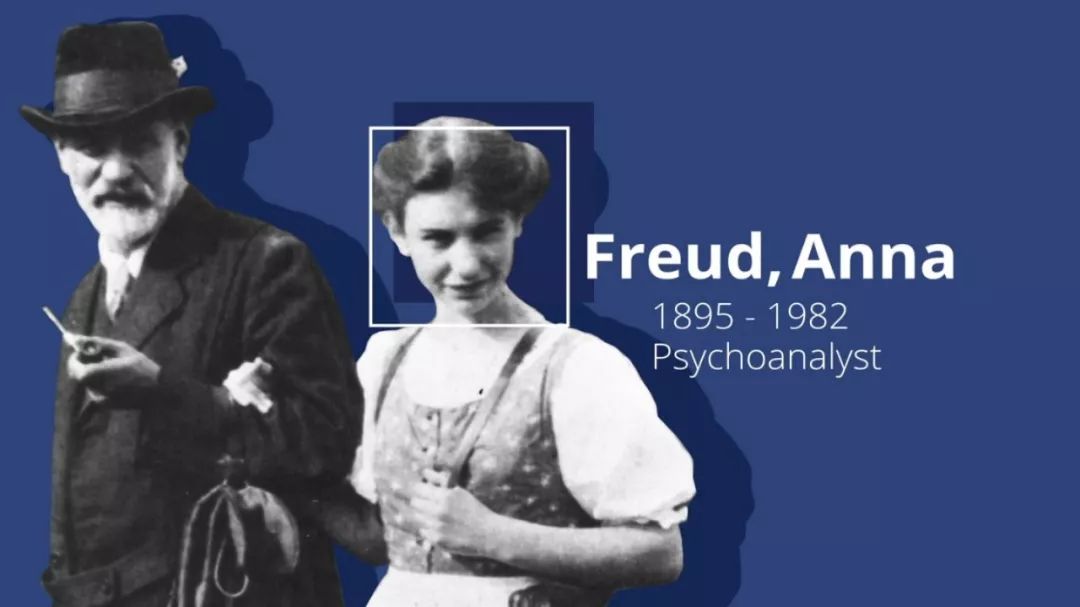

弗洛伊德最小的女儿——

安娜·弗洛伊德。

为了照顾和

治愈在二战时期

失去父母的孩子们,

安娜·弗洛伊德创立了儿童治疗课程,并协助建立了今天的安娜·弗洛伊德中心(Anna Freud Centre)的前身——汉普斯特儿童治疗诊所(The Hampstead Child Therapy Course and Clinic)。

图/弗洛伊德和安娜在伦敦的旧居,

现为伦敦弗洛伊德博物馆

要走进孩子的内心并不是一件容易的事。

在安娜·弗洛伊德之后,梅兰妮·克莱因、唐纳德·温尼科特等著名心理学家,纷纷对儿童精神分析理论的发展做出贡献,

他们创造出各种不同的方法和角度,渴望进一步理解儿童的心灵世界,而他们的研究成果,至今仍不断对当代儿童治疗领域产生着影响。

你了解儿童精神分析的起源和发展吗?点击下方这个由牛津大学出版社(Oxford University Press)制作的短片,用不到2分钟的时间,带你一览引领儿童精神分析发展的先驱者们的足迹:

与父亲弗洛伊德对成年人内心世界的研究有所不同的是,安娜更热衷于与儿童进行工作。虽然在她之前,已有如Hermine von Hug-Hellmuth(第一个对儿童进行精神分析的奥地利分析师,曾在1913年发表文章“Play Therapy”)和荣格等分析师对儿童进行过精神分析的工作,

但安娜却是历史上第一位将儿童精神分析系统化并使之成为一种特定治疗方法的人。

在1926年,安娜·弗洛伊德先后发表了四次演讲,在言辞间,她表达了自己儿童精神分析理念的要点:

●

由于有父母这一真实客体的存在,儿童不会发展出移情神经症(transference neurosis);

●

儿童精神分析与成人的自由联想技术不同,需要调整治疗框架;

●

在正式治疗前存在一个“准备阶段”,分析师需要在这个阶段中与儿童建立积极的移情关系。

在安娜看来,精神分析需要在儿童进入

潜伏期(latency period),

即儿童约6岁后才可以进行。在那之前,她认为应该努力为儿童提供有利于其身心发展的环境,避免埋下神经症的隐患。

同时,安娜还强调了与孩子建立

良好的治疗同盟关系的重要性。与成年人不同,由于儿童大多并不是主动选择参与精神分析,在真正治疗开始前与孩子们建立积极的关系、赢得他们的注意力和信任,将有助于治疗的顺利进行。

在对儿童精神分析的过程中,安娜会充分考虑到不同孩子的不同天性,不仅允许他们在治疗室中自由活动、玩耍,还会跟他们一起玩,甚至和孩子一起创作故事、帮孩子的娃娃织衣服。

安娜·弗洛伊德的儿童精神分析是充满教育意味的,

她希望通过与儿童的工作,更好地帮助他们的成长,并最终使孩子们发展出健康的人格。

当安娜·弗洛伊德在1926年的演讲中向大家讲解自己的儿童精神分析理论后,梅兰妮·克莱因无法保持安静了。

已经学习、研究弗洛伊德的精神分析理论有十余年的她,在1927年的一次学术研讨会上,公开反驳了安娜的理论。

由此,精神分析世界也开始分裂成了以安娜·弗洛伊德为代表的“维也纳学派”,和以克莱因为代表的“克莱因学派”。

首先,克莱因认为儿童精神分析不应依赖教育的方式,而是需要彻底地对儿童进行分析;其次,所谓的“准备阶段”实在谈不上合理,如果儿童因为产生了积极移情而进入了精神分析治疗,那么他们便有能力发展出移情神经症。

克莱因主张通过观察儿童的游戏和玩玩具来了解儿童的内心世界,她在自己的咨询室里放了许多小马、小人、小火车,观察并研究儿童的游戏过程。在克莱因的《儿童精神分析》一书中,她曾这样写道:

“孩子通过游戏和玩耍,以象征的方式表达出他们的幻想、欲望,以及真实的经验。就像我们所熟悉的梦的语言,儿童其实使用了同样的语言,只有通过弗洛伊德所教导我们了解梦的语言的方式,我们才能完全了解儿童的语言。”

图/克莱因与被观察的儿童

同时,克莱因强调,不能仅从单一游戏中获取对儿童的认识,还需要将所有防御机制和梦境中使用的表达方式列入考虑。比如,一个女孩子的洋娃娃有时可能代表着阴茎,有时是她从母亲那里偷来的孩子,有时也可能代表她自己,

只有当人们将这些游戏元素与孩子的所思所感进行联结时,才能真正实现精神分析的目的。

除此之外,克莱因还对安娜认为只有进入潜伏期后的孩子才能被分析的观点表示不赞同,

她认为,对于儿童的精神分析可以发生在孩子3岁甚至更早的时候。

在她的里程碑之作《儿童精神分析》(The Psycho-analysis of Children)中,她也详细阐述了针对不同时期儿童所进行的精神分析技巧和案例。

图/克莱因与被观察的儿童

同时,克莱因强调,不能仅从单一游戏中获取对儿童的认识,还需要将所有防御机制和梦境中使用的表达方式列入考虑。比如,一个女孩子的洋娃娃有时可能代表着阴茎,有时是她从母亲那里偷来的孩子,有时也可能代表她自己,

只有当人们将这些游戏元素与孩子的所思所感进行联结时,才能真正实现精神分析的目的。

除此之外,克莱因还对安娜认为只有进入潜伏期后的孩子才能被分析的观点表示不赞同,

她认为,对于儿童的精神分析可以发生在孩子3岁甚至更早的时候。

在她的里程碑之作《儿童精神分析》(The Psycho-analysis of Children)中,她也详细阐述了针对不同时期儿童所进行的精神分析技巧和案例。

与安娜·弗洛伊德和克莱因不同,唐纳德·温尼科特是从实践中成长出来的分析师。身为儿科医生的他,拥有大量丰富的与儿童打交道的经验。

在学习了弗洛伊德和克莱因等人的精神分析理论、并接受过精神分析之后,他将自己对儿童的关怀与精神分析相结合,开始了对儿童精神分析的研究与实践。

在当时,这样的温尼科特是非常特殊的,因为他是英国精神分析学会中唯一的一位男性儿童分析师。对此,他曾这样说道:“当时其他分析师没有一位兼任儿科医生,所以有二三十年,我是个孤立的异象。”

正是由于他丰富的临床经验,使得温尼科特的儿童精神分析理论独具特色,这也令他领导出了继安娜·弗洛伊德的“维也纳学派”和克莱因的“克莱因学派”后的第三支力量——

“中间学派”。

图/温尼科特通过观察儿童的“涂鸦游戏”(squiggle game)来进行研究

对温尼科特而言,除了关注儿童本身的状态,他还格外强调母亲与孩子的关系,并因此提出了著名的

“足够好的母亲”(good-enough mother)

的观点,即在母婴关系发展的早期阶段,为婴儿提供其所需要的一切,并为婴儿创造出成长的

“促进性环境”(facilitating environment)。

同时,他还发展了克莱因的客体关系理论,提出了

“过渡客体”(transitional object)和“过渡现象”(transitional phenomena)

的概念,它们指的是儿童为了更好地完成早期从主观性到客观性的转换、链接自己的内部世界与外部世界而创造出的中间领域。在后来,这个理论还被延伸到了成人生活中,帮助人们理解游戏、宗教、盲目崇拜、偷窃、药物依赖等行为。