大疫当前,众生百态。

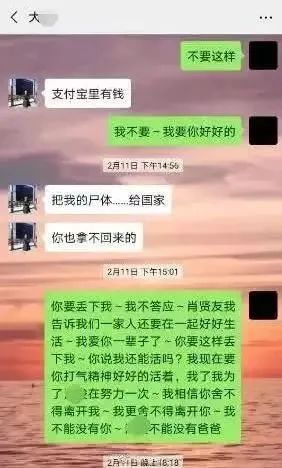

2月19日,《长江日报》以《病危时颤巍巍写下“我的遗体捐国家”——歪歪扭扭7字遗书让人泪奔》为题,报道了重症患者肖贤友临终写下遗言捐献遗体的事迹。

我们可以很清楚地看到,纸上前半部分写着“我的遗体捐国家”,后半部分写着“我老婆呢?

”。

《长江日报》全文2033个字,只字未提后面“我老婆呢?

”,他们选择性地忽视了这四个字和一个问号。

前面七个字与后面四个字加起来,才是老肖的完整遗言,一个无法分割的整体。

有些人盯着的重点只有“遗体”,这让我不由想起了一种臭名昭著的食腐动物——秃鹫。

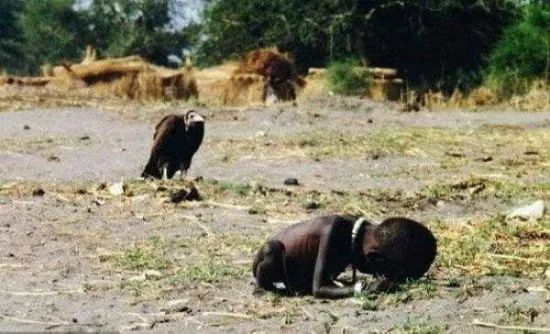

1993年,《纽约时报》刊登了凯文·卡特的一幅照片。

一个瘦骨嶙峋的苏丹小女孩趴在地上快要饿死了,后面不远处一只硕大的秃鹫,贪婪地盯着小女孩,等待她死去,成为它口中的“美餐”。

秃鹫是一种食腐动物,对腐尸气味特别敏感,早早飞到濒死动物的身边。

即将成为它食物的动物,哪怕还有一口气,它也不会下口,静静地等它死去。

假如人在临死之时,见到一群秃鹫围了上来,准备将你的遗体分而食之,那将是一种怎样的大恐怖?

凯文·卡特的这幅《饥饿的苏丹》获得了普利策新闻大奖,他却也因巨大的人性争议痛苦不堪,最终选择了自杀。

其实,这就是文明与蒙昧的差距,有些人受不了自责离开这个世界,而有些人人血馒头吃得津津有味。

比如这篇《歪歪扭扭7字遗书让人泪奔》的文章,作者会因此而泪奔吗?

写出这样一篇“优秀”的文章,他可能只会因之沾沾自喜。

宣传典型没有错,错就错在形成了一种惯性思维,习惯以非人性的角度去叙述,笔下的人物无不缺失最根本的人性,读来总令人厌恶无比。

在他们眼中,只有“无私奉献之大爱”值得褒扬,“惦念家庭之小爱”非但感动不了他们,还让他们羞于启齿。

他们眼中的群体,只是一个抽象的概念,永远不会等同于一个个活生生的人。

这种心理,催生出极度扭曲的行为——嘴上“武汉加油”喊得比谁都响,一旦身边有了武汉人,恨不得立即喊打喊杀。

老肖的“我老婆呢?

”四个字,其中包含了对妻子深沉的爱和眷恋,这才是让我等小民为之泪奔的根本原因。

异地而处,每一个卑微如他的小人物,临终的最后一个念头,绝不是什么无私奉献的大爱,而是“我走以后,她该怎么活”。

某媒体掐去这四个字,只能说明一个事实,他们对逝者及其妻子极为不尊重。

每每试图以冷漠的手段,发掘出让人感动的情怀,只是一种南辕北辙的虚妄,徒劳无功又不切实际。

当下这场大考中,某些媒体丑态迭出,屡屡惹人厌烦,离及格线越来越远。

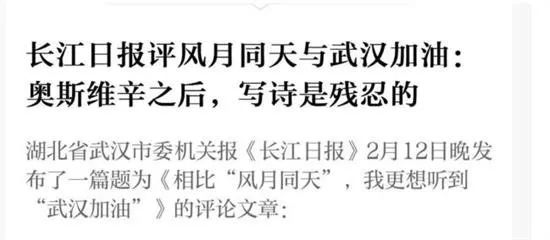

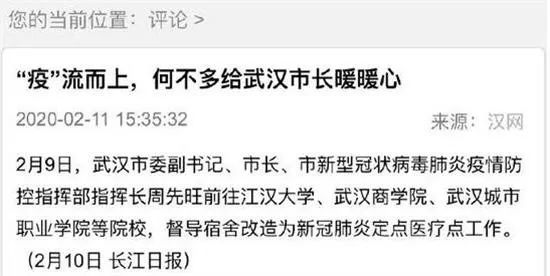

先是针对日本的“山川异域,风月同天”,搞出蹩脚的“奥斯维辛之后,写诗是残忍的”,又声称要给市长暖暖心,却不知为何至今仍欠李医生一个道歉?

懂得尊重每一个生命个体,下至掏粪工上至**,将是我们今后很长一段时期要学会走的路,也应是每家媒体应遵循的基本原则。

这位作者,如果有一天,你的死也被当成宣扬症能量的道具,你地下有知,会作何感想?

本

文

来

自

凯

迪

原

创

作

者

:

风中劲草one

,

经

授

权

转

载

自

作

者

公

众

号

:

面具之下暗黑史

。

文

中

观

点

仅

供

参

考

,

不

代

表

本

平

台

意

见

。

配

图

来

源

于

网

络

,

如

涉

侵

权

请

联

系

后

台

处

理

。