昨晚组织了一次2小时的快速投票,感谢1000多位粉丝参与每组投票。下面分析数据。

1 一线城市生活

上海遥遥领先

北京14%,上海44%,深圳广州共得42%。

如果四个一线平均,则北京上海各自应得25%,深圳广州一起应得50%。结果,深圳和广州流失8%,北京流失11%,多出的19%都被上海拿去,25% +19% =44%。

四个一线城市,上海的生活品质最受肯定。

如果深圳或广州平均分配这42%,则:

上海 44%

深圳 21%

广州 21%

北京 14%

这是幂律分布:

上海:深圳:广州:北京

= 1:1/2 : 1/2 : 1/3。

投票相当有效,它符合Zipf分布。在单一因素起主导作用的市场中,Zipf分布最常见。

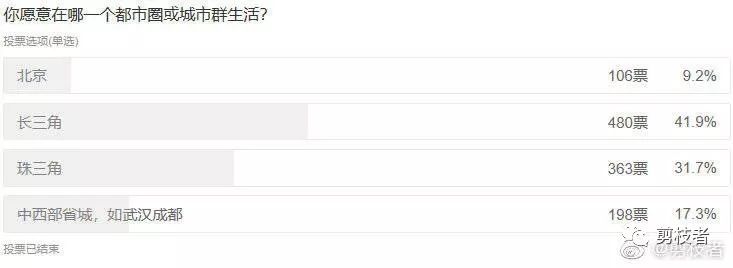

2 京长珠+省城:都市圈的选择

真正连片的城市群,中国就两个,长三角、珠三角。

通常讲讲城市群,人们会说,京津冀、长三角、珠三角,但重要的,就是北京、长三角、珠三角,我们称为京长珠(剪枝者 首发😄😄😄)。

为什么单说北京、不把天津放入?这几年来,大家都清楚了,北京疏解的,天津不一定接得住,都是去了南方,互联网的,去了杭州,有少数也去了深圳、杭州、武汉,总部的,去了南方。北方地域,只有北京,傲然矗立。

北京,9%。一个城市,能占这么大规模,难得。

长三角,42%。毫无意外。

珠三角,32%。

中西部省城,如武汉成都,17%。

长三角珠三角合在一起,占了74%,可见大家的心愿。

把都市圈与一线城市的投票对照。

一线城市投票中,深圳广州得42%。但是,都市圈投票中,珠三角只得32%,损失10%。与之相比,一线投票中,上海得44%,都市圈投票中,长三角得42%,仅仅减少2%,几乎没损失。在一线投票中,北京是14%,在都市圈投票中,北京9%,损失5%。相比一线投票,珠三角损失的10%、北京损失的5%、上海损失的2%,加在一起,17%,就是中西部省城的得分。损失最大的,是珠三角,北京也有一些。

可见,中西部省城分流的,不是上海和长三角,而是珠三角和北京。

上海和长三角似乎不受中西部省城崛起影响,在一线和都市圈的两次投票中,得票率都很接近。北京损失 5% / 14% = 35%,珠三角损失了 10% / 42% = 24%。北京的人口回流到郑州、成都等省会城市,珠三角的人口回流到长沙、武汉、重庆等省会城市。这种现象,是真实的,既是大家投票的倾向,也是实际发生的趋势。

作为首都的北京,不会在意这样的损失。人才是留北京、还是去南方,都是在中国;只要中国好,首都就会好。

珠三角却要小心了。虽然近几年深圳广州户籍人口增加很快,常住人口也还在增加,但是,珠三角接收外来打工者的主要城市,如东莞、佛山、中山,人口却是在流出的。

长沙、武汉、重庆,还在继续加大建设力度,也对在珠三角城市打工但却难以安家的本省人口,构成了强大的吸引力。东莞、佛山、中山,如何与长沙、武汉、重庆竞争?

现在广州的GDP增长率也到了7%附近,预计以后还会下滑。长沙、武汉、郑州、成都,多年都在8%以上。未来十年,广州有没有被内地省会城市如武汉超越的可能?这种可能性以前想都不会想。现在呢?没人敢说完全不可能了,概率正在剧烈上升。

京长珠+省城,就是以后的都市圈主要格局了。

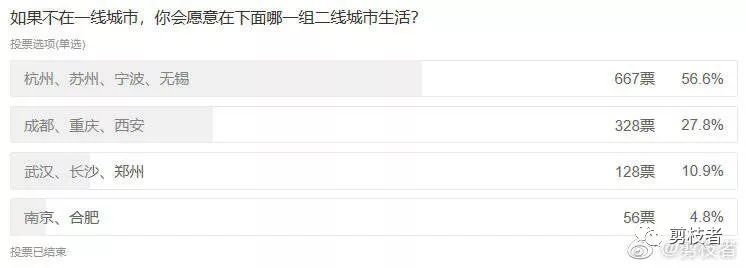

3 内地省会与沿海二线咬得紧

因为选项只能安排四个,在二线城市的组合里,就没有安排天津、济南青岛、福州厦门等城市,有点遗憾。回头来看,就变成了沿海的长三角二线城市与中西部的二线城市的对决。

结果是,长三角二线城市大胜,占了57%。中西部也不弱,毕竟占了39%,如果把南京和合肥也算作是中部二线城市,则中西部二线就占了43%,可以说与传统的长三角二线城市差距很小了。如果南京和合肥平分4.8%,各占2.4%,江南四个城市+南京,一共5个城市,59%;中西部7个省会城市,41%。可以写成: