2024年多个国家和地区因地制宜地更新/修订了骨质疏松症指南共识,侧重点各有不同:美国内科医师协会(ACP)强调了骨质疏松症药物疗效和安全性的关键问题;加拿大专家组对于风险评估工具的选择、治疗时间的选择进行了细致阐述;欧洲骨质疏松、骨关节炎和骨肌疾病临床及经济学协会(ESCEO)专家组着眼于男性骨质疏松症的诊疗现状制定了规范化的指南;日本骨与矿物研究学会(JSBMR)就糖皮质激素性骨质疏松症(GIOP)的特点明确了GIOP的管理与治疗;中国香港骨质疏松学会(OSHK)对于骨质疏松症的流行病学数据、药物治疗等内容进行了完整地梳理;美国骨骼与矿物质研究协会(ASBMR)/骨健康与骨质疏松基金会(BHOF)工作组提出了具体而可行的目标导向骨质疏松症的治疗声明;法国和西班牙风险评估基于DXA扫描和既往骨折情况对患者风险进行判断;荷兰专家组在骨质疏松症骨折预防指南中制定了简洁的声明;哥伦比亚风湿病学协会对糖皮质激素性骨质疏松症的预防、诊断和治疗做出了明确规范。

对下列6个代表性的骨质疏松症指南共识进行解读:

成人原发性骨质疏松症或低骨量预防骨折的药物治疗:美国内科医师协会现行临床指南

本指南基于2017年ACP骨质疏松症和低骨量患者预防骨折的药物治疗推荐进行更新。重点内容如下:

绝经后女性原发性骨质疏松症

的药物治疗:①建议使用双膦酸盐进行初始治疗,以降低绝经后女性骨折的风险;②若患者存在双膦酸盐禁忌证或曾出现不良反应,建议使用地舒单抗作为二线治疗药物;③建议使用罗莫佐单抗或特立帕肽,并序贯双膦酸盐。

男性原发性骨质疏松症

的药物治疗:一线治疗及二线治疗同绝经后女性。

65岁以上低骨量女性

的药物治疗:建议个体化评估是否启动双膦酸盐类药物治疗,以降低骨折的风险。对于所有低骨量或骨质疏松的成人,应摄入足够的钙和维生素D。

药物安全性:①双膦酸盐:一线治疗。双膦酸盐可以通过不同途径、依据不同频率服药,使患者有机会根据自身情况定制治疗。但在观察性研究中,与未使用双膦酸盐治疗的骨质疏松症患者相比,该类药物出现下颌骨坏死和非典型股骨或转子下骨折的风险较高,同时,较长的双

膦

酸盐治疗时间、亚洲女性可能增加副作用发生的风险。②地舒单抗:骨折高风险患者的二线治疗。一项随机对照试验显示,对于原发性骨质疏松症、骨质疏松性骨折史和双膦酸盐治疗史的绝经后女性具有良好的长期获益。RCT证据表明,在36个月时,地舒单抗和安慰剂在严重不良反应和因不良反应而停药方面可能无差异。③特立帕肽:在36个月和24个月的随访中,该类药物未出现严重不良反应,但因不良反应(如恶心、头晕、呕吐、头痛等)而停药的风险有所增高。④罗莫佐单抗:该类药物因不良事件而停药的概率较低,但与阿仑膦酸钠相比,罗莫佐单抗增加了心血管事件发生的概率。

ESCEO提出了针对男性骨质疏松症的诊断、监测和治疗的GRADE评估建议。重点关注以下几点:

第一,骨折风险评估。①骨密度(BMD):有研究显示,在相同BMD时,男性与女性承受髋部骨折的风险无显著差别,因此,可以应用T-值<-2.5这一诊断标准诊断男性骨质疏松症。②骨折风险评价工具FRAX:是目前评价骨折风险的公认手段,基于FRAX的干预阈值应随年龄增长而不断调整。

第二,药物治疗。多种研究证实,发生脆性骨折的男性均应依据骨折风险进行个体化抗骨质疏松治疗。①双

膦

酸盐:口服双

膦

酸盐是骨折高风险男性(如既往骨折病史)的首选治疗。②RANKL抑制剂:地舒单抗能够作为骨折高风险男性患者的二线治疗选择。③骨形成促进剂:对于骨折极高风险患者,首先选择骨形成促进剂,如特立帕肽可用于多发脊柱椎体骨折的患者,后续加用骨吸收抑制剂或可更快达到治疗目的。值得说明的是,指南提出将骨转换标志物、血清睾酮作为治疗评估的指标,如血清睾酮降低时,可考虑适时进行激素替代治疗。

第三,生活方式干预和营养补充。适当的运动及健康的饮食是不容忽视的,同时,补充钙及维生素D是非常必要而有效的维持骨骼健康的方式。

2023年日本糖皮质激素性骨质疏松症管理与治疗指南

JSBMR GIOP管理和治疗指南修订委员会在2014版指南的基础之上,根据GRADE方法准备了17个临床问题,并通过系统审查和德尔菲法的共识会议修订了2023版GIOP管理和治疗指南。内容更新如下:

风险评估:

有研究显示,即便在强的松龙等效剂量<2.5 mg时,椎体骨折的风险也增加了55%,而在剂量≥15 mg/天、累计剂量≥5 g的患者中,椎体骨折的相对风险增加高达14倍。指南中根据患者既往发生骨折情况、年龄、糖皮质激素剂量及BMD进行评分,若评分≥3分则应用GIOP治疗。

药物治疗:

①活性维生素D类药物:使用活性维生素D类药物(如艾地骨化醇)可以有效地增加腰椎骨密度,预防计划接受或已经接受糖皮质激素治疗的患者非椎体骨折的发生,因此,对于该类患者推荐使用活性维生素D(如艾地骨化醇)治疗。②双膦酸盐类药物:2014版指南已推荐该类药物用于治疗,但需警惕罕见副作用的发生(非典型股骨骨折和颌骨骨坏死)。③选择性雌激素受体调节剂(SERMs):Meta分析显示,SERMs能够增加骨密度,而随机对照试验没有明确数据证明SERMs对椎体或非椎体骨折的预防作用。④PTH1受体激动剂:多项研究显示,特立帕肽是预防椎体骨折最有效的药物。另外,阿巴洛肽治疗GIOP的有效性尚难确定。⑤RANKL抑制剂:对比双膦酸盐类药物,地舒单抗预防椎体骨折、增加骨密度的效果更显著,但尚需更多大样本研究进一步证实。⑥硬骨抑素单抗:目前尚缺乏相关研究。

患者管理:

一项队列研究提示,65岁以上患者的骨折风险是50岁以下患者的两倍。在老年患者中,糖皮质激素治疗显然会进一步加剧骨折的发生。因此,强烈建议对接受糖皮质激素治疗≥3个月的老年患者使用抗骨质疏松药物进行干预,预防老年患者脆性骨折。与此同时,应根据原发疾病的特征指导患者生活方式的改善与营养的补充,如适当增加运动,补充钙和维生素D等。

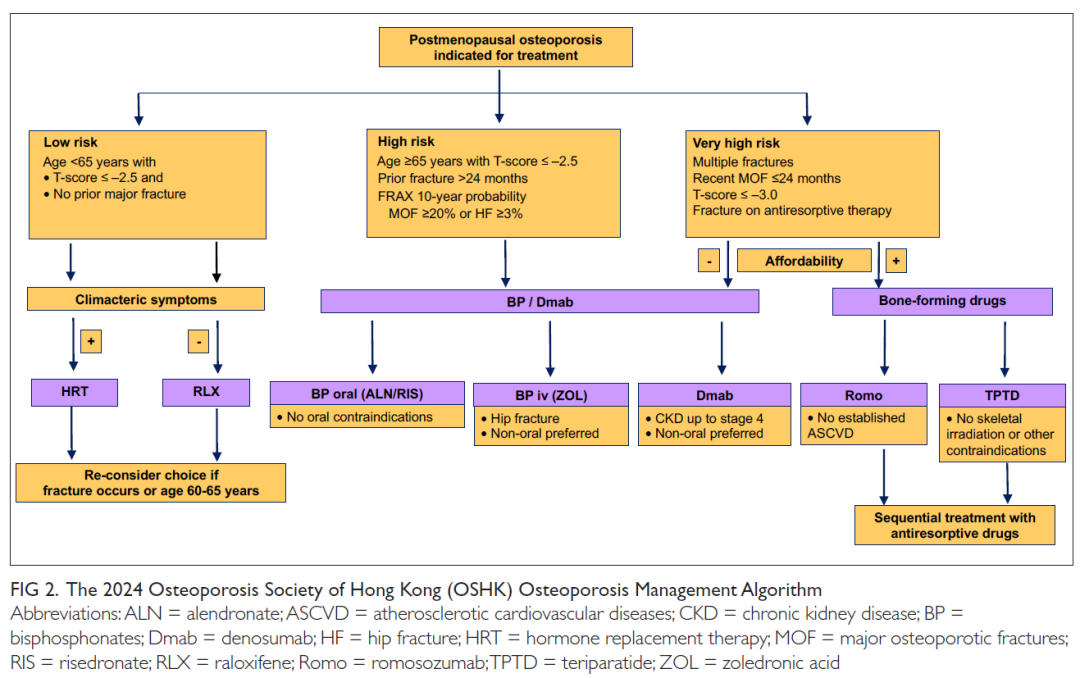

绝经后骨质疏松症的临床管理:2024年中国香港骨质疏松学会指南

OSHK首份《绝经后骨质疏松症临床管理指南》于2013年发布。在过去十年中,有关该疾病的流行病学数据、骨折风险预测、新药研发、长期管理等内容不断更新,现修订2024年OSHK指南以指导临床医师根据患者的骨折风险水平为患者优化抗骨质疏松症治疗。重点内容如下:

-

对于即将骨折或骨折高风险的患者,应将骨形成促进剂作为初始治疗选择。

-

对于处于绝经早期骨折风险较低的年轻患者,首选轻度骨吸收抑制剂,如雷洛昔芬或激素替代疗法。

-

对于年龄≥65岁的骨折高风险患者,有效的骨吸收抑制剂(如双

膦

酸盐或地舒单抗)是合理的一线治疗。

-

药物假期仅适用于口服或静脉注射双膦酸盐治疗5年或3年后无骨折高风险的患者。药物假期不适用于其他骨吸收抑制剂治疗的患者。

-

地舒单抗停药与快速反弹的骨质流失的潜在风险增加有关。停用地舒单抗的患者建议接受强效双膦酸盐治疗,并定期监测骨密度。

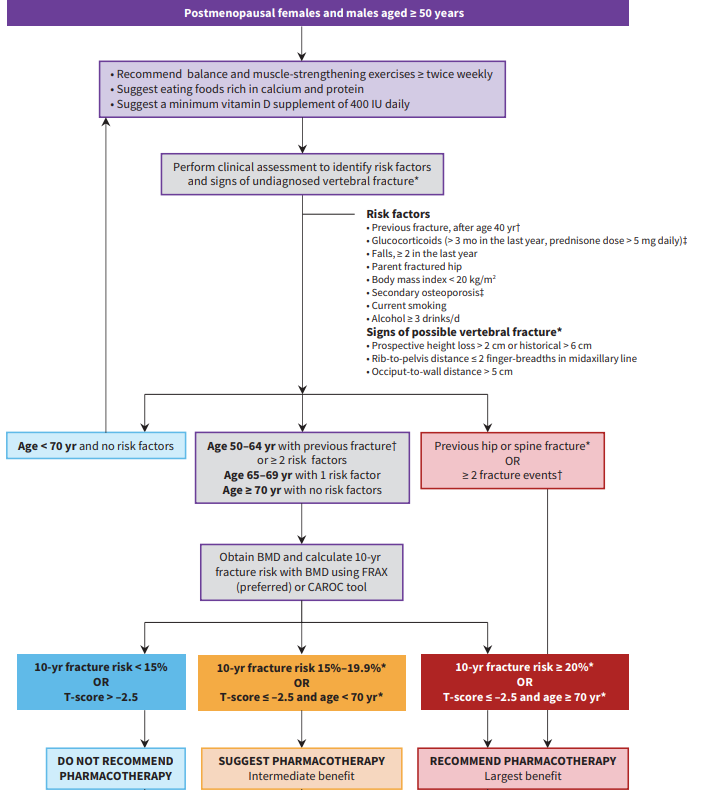

加拿大骨质疏松症管理和骨折预防临床实践指南:2023版

2010年加拿大发布骨质疏松症临床实践指南,本次更新涵盖了骨折风险评估、药物治疗等内容,重点如下:

骨折风险评估:

建议结合年龄和临床危险因素评估来确定应该接受骨密度测量的人群(如年龄≥65岁的女性为中等确定性证据)。该策略允许使用加拿大现有的骨折风险评估工具(CAROC)对高骨折风险人群进行分类,并建议使用加拿大特殊的FRAX工具作为骨折风险评估的首选工具,该方法将大多数无骨折病史人群的骨密度测试时间推迟到70岁。由于FRAX和CAROC均可能低估部分骨折风险,如近期骨折、伴有合并症等,该建议具有一定条件性。

药物治疗:

对于既往有多处骨质疏松相关骨折或10年骨质疏松性骨折风险≥20%或年龄≥70岁,T-值≤-2.5的绝经后女性和年龄≥50岁的男性,指南均建议药物治疗。①对于符合药物治疗标准的患者,首选双

膦

酸盐类药物,有数据表明,双膦酸盐治疗3年可明显降低骨折风险,初始治疗时间建议为3~6年。②如出现双

膦

酸盐不耐受,建议使用地舒单抗,该类药物应长期不间断治疗,以防停药引发骨质流失。③若合并近期严重骨折的患者,建议应用骨形成促进剂(如特立帕肽、罗莫佐单抗),或可显著减少全部位骨折的再发生,经过一疗程治疗后建议改用骨吸收抑制剂维持骨密度。

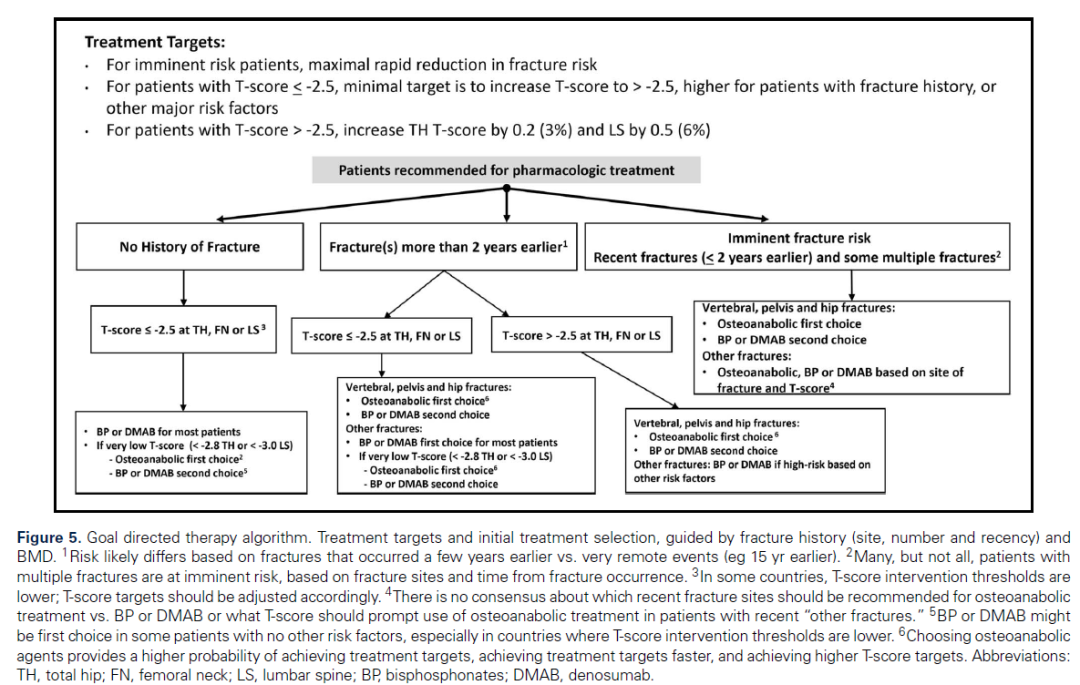

目标导向的骨质疏松症治疗:2024年ASBMR/BHOF工作组立场声明

ASBMR联合BHOF依据新的循证医学证据及新的药物治疗发展,更新了以目标导向的骨质疏松症治疗共识。具体内容如下:

第一,评估骨折风险。①骨折时间:多种研究显示,首次骨折后

2年内的骨折风险明显增加,尤其是骨折后的最初几个月内应密切关注。②骨折部位:脊柱和骨盆骨折后,短期骨折风险明显增高,踝关节骨折后再发骨折风险最低,即便如此,2年后再发骨折的风险仍接近10%。③骨折数量:对于多处骨折部位为脊柱、髋部或骨盆,同时,骨折发生时间较近(<10年)的女性患者,迅速且最大程度地降低骨折风险至关重要。

第二,制定治疗目标。在一项大型药物临床试验Meta回归分析中发现,治疗组患者全髋(TH)、股骨颈(FN)和腰椎(LS)骨折风险降低与2年内平均骨密度增高相关,其中,LS骨密度主要反映随后发生椎体骨折的风险,TH及FN骨密度则能反映椎体及非椎体部位随后发生骨折的风险,但TH骨密度的可重复性更高。因此,TH骨密度应作为反映治疗效果的首选指标。众所周知,骨密度T-值<-2.5是骨质疏松症药物治疗的指征之一,考虑到年龄、既往骨折情况等风险因素,将骨密度T-值>-2.5作为最低治疗目标是有证可循的。地舒单抗FREEDOM试验中提示,对于年龄较大、近期有跌倒史的骨质疏松症患者,骨密度T-值目标提高至-2.0更为合适。值得说明的是,骨密度变化的百分比与T-值单位变化之间的关系尚不确定,可能因不同人群在不同基线骨密度水平下的情况而有所不同。

第三,选择初始治疗。治疗药物的选择取决于骨密度T-值最低的部位及该部位的基线T-值。①对于TH基线T-值为-2.8~-2.5且LS基线T-值为-3.0~-2.5的患者:若无既往骨折史或既往骨折部位非脊柱、髋部或骨盆,骨吸收抑制剂(如双膦酸盐、地舒单抗等)是最合适的选择;若曾发生重大骨折(如脊柱、髋部或骨盆骨折)、近期发生骨折(开始治疗前

2年以上,但在10年以内),应用骨形成促进剂(如罗莫佐单抗、阿巴洛肽等)更可能达到治疗目标。有数据显示,TH基线T-值为-2.7的患者应用阿仑膦酸治疗3年后,50%以上可达治疗目标,若应用罗莫佐单抗序贯阿仑膦酸治疗,达标患者可提高至73%。②对于TH基线T-值<-2.8或LS基线T-值<-3.0的患者:优先使用骨形成促进剂可以更有效地提高骨密度。ACTIVE研究中,TH基线T-值低至-2.9的患者应用阿巴洛肽联合阿仑膦酸盐治疗后,T-值>-2.5的概率>50%。③TH基线T-值<-3.5的患者:可能3年内均无法通过现有药物达到治疗目标,只能尽量提高到接近目标的水平。④对于基线T-值>-2.5的患者:若既往无骨折病史,但骨折风险高,更适合应用骨形成促进剂治疗,同时,TH、LS治疗目标T-值应分别提高0.2、0.5;若曾发生过骨折,也应进行骨质疏松症的治疗,但目前尚缺乏证据界定这类患者的T-值达标水平。

第四,判断治疗目标达成情况。治疗后进行骨密度测定及相应显像,与基线数据比较。①若患者新发骨折,则治疗目标尚未达到:应减少跌倒风险,同时考虑改用更有效的治疗方法继续治疗至少2年。对于持续应用骨吸收抑制剂的患者可改用或增加骨形成促进剂,对于已接受骨形成促进剂治疗的患者可继续应用该药物或其他骨形成促进剂治疗,如部分国家已批准骨折高风险患者重复应用特立帕肽作为治疗选择。②已达治疗目标:维持骨密度是最终目标。大多数药物停用后,患者的骨密度会迅速下降,甚至再发骨折。对于使用非双膦酸盐药物达到治疗目标的患者,应转用双膦酸盐继续维持骨密度;对于已通过双膦酸盐类药物达到治疗目标的患者,可以考虑暂停治疗或间歇使用双膦酸盐,从而避免罕见副作用的发生。

可见,不同骨质疏松症临床实践指南对于患者骨折风险评估各有不同,但药物选择、药物有效性、药物安全性等治疗决策区别不大。在对于骨折高风险患者优先应用骨形成促进剂方面达成一致。同时,指南及专家共识中再次强调了活性维生素D的重要作用。正确而及时的应用活性维生素D类药物可以为骨质疏松症患者带来更大获益。