“我当年拍摄的中国人,只有崔健没变。”2010年,玛格南摄影师帕特里克·扎克曼(Patrick Zachmann)在一次采访中慨叹。

北京,1989。崔健。

北京,2007。崔健。原本为摇滚歌手的他此时的音乐风格融入了古典吉他和爵士。(所以标题的这个已被不少媒体引用过的话只是修辞,怎么可能不变。——编者注)

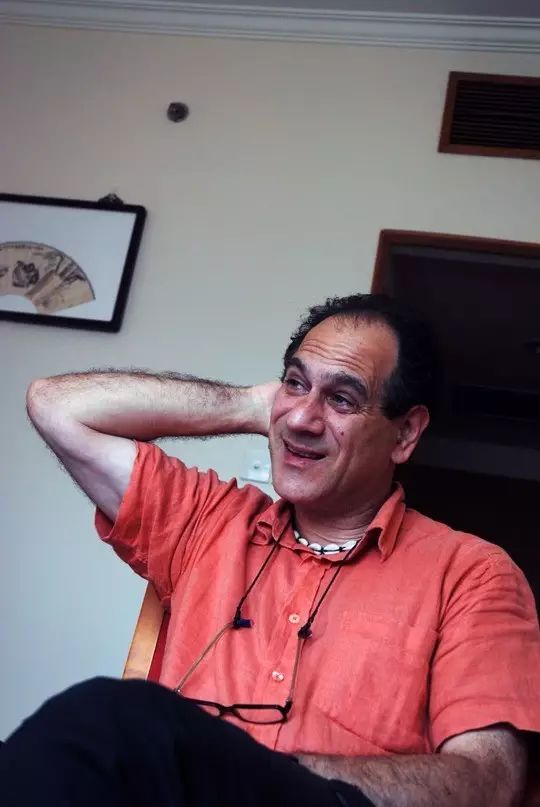

帕特里克·扎克曼,1955年生于法国,1977年开始成为摄影师,1985年加入玛格南,并在1990年成为玛格南的全职摄影师。1996-1997年任玛格南副社长。

1982年,正是中国改革开放不久,这个时机吸引了远在法国的扎克曼。时年27岁的他走访北京和上海电影制片厂,完成了有关上世纪二三十年代上海黑白电影的报道。这些电影中所展示的老上海的浮华和失落深深地吸引了他,也让他对这个刚向西方世界敞开国门的东方国家产生更为浓厚的兴趣。

北京,1982。演员刘晓庆,当时她在由李翰祥执导的电影《垂帘听政》中饰演慈禧。

“随后的30多年,扎克曼无数次返回中国。从街知巷闻的娱乐明星到城市暗角的游民,从香港的灯红酒绿到汶川特大地震,再到正在消失的北京胡同……纷纷化作相纸上的一抹倏忽神秘的幽影。而在画幅之外,人与景物片刻不停地前进、更迭,令拍摄者本人都感到晕眩。”(引自《生活》杂志,2016年12月刊)

上海,1995。张国荣在电影《风月》片场。

苏州,1995。巩俐在电影《风月》片场。

北京,2001。在一家按摩院海报前的年轻性工作者。

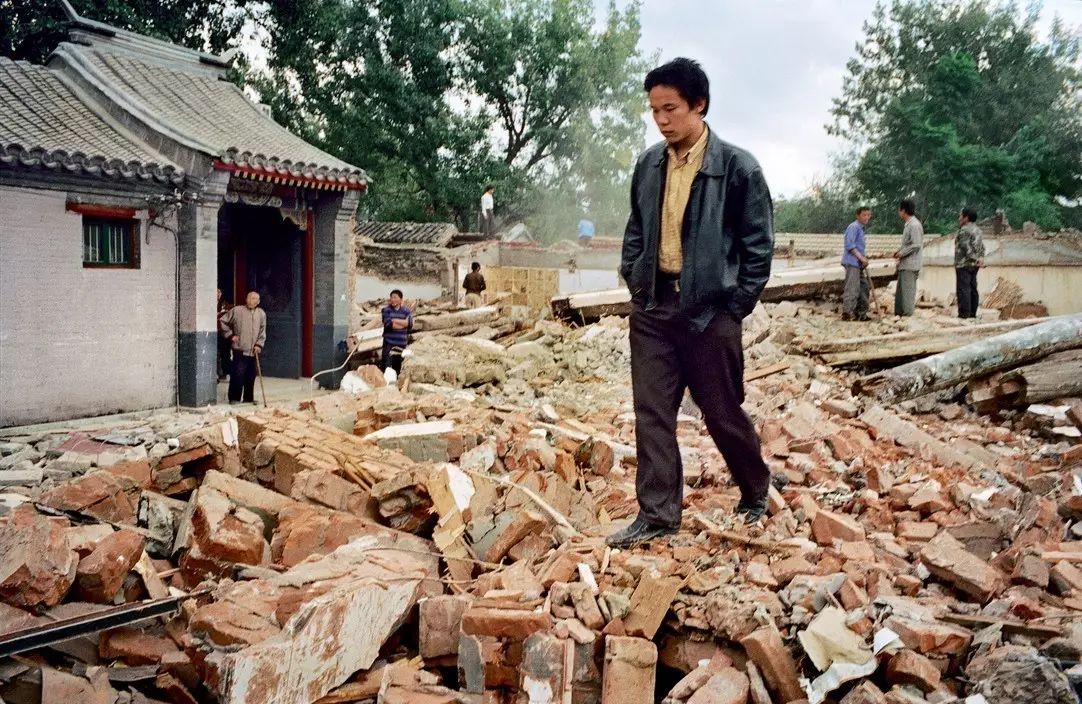

北京,2002。一个男人从一片废墟上走过。这原是离紫禁城不远的一处胡同。

广东汕头,2005。一个无家可归的农民工,他在一个建筑工地工作了一年但没有讨到报酬。

汶川,2008。地震后成为废墟的中学校舍前,由临时帐篷搭建的小卖铺。

上海世博会上的游人,2010。

北京,中央电视塔,2012。

扎克曼不止一次在采访中表达这种由快速变化带来的“晕眩”:

“我很惊讶。比方说上海,上世纪早期这里曾被殖民化,英美法日等国都在这儿留下过生活的痕迹。这就像你正在开快车,而路上一次又一次的遭遇路障,不停的调头,改变行驶方向。我真的不知道中国人精神上是如何承受这些的,你们是怎么活下来的(心理层面)。

“我觉得这儿的人们有一种失落,失落来自情感上的困惑,思想上的困惑,以及视觉上的困惑。

中国人心理适应能力很强,但我敢肯定,深藏在内心的东西有被一定程度的摧残,被历史,被外来文化。”

帕特里克·扎克曼,2012。摄影:海杰

今天微信,分享扎克曼1982-1995年拍摄的黑白中国影像。彼时的中国,或许还没有他后来反复慨叹的“晕眩”,但巨变和复杂文化拼图已经显现

于光影之中

。图片和图注都来自玛格南图片社官网(http://www.magnumphotos.com/),大家进去后搜索“Patrick Zachmann China”,可以看到扎克曼从1982-2015年关于中国的不少作品。

●

●

帕特里克·扎克曼1982-1995黑白中国影像

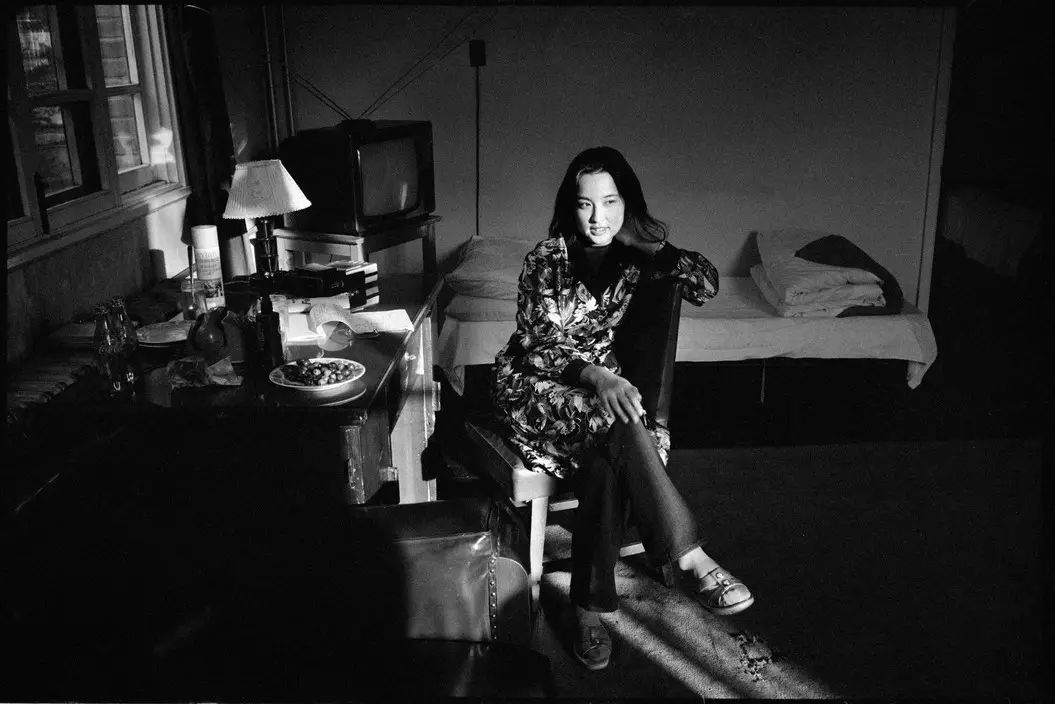

北京,1982。拍摄《垂帘听政》期间的刘晓庆,她在和其他女演员共用的房间内。

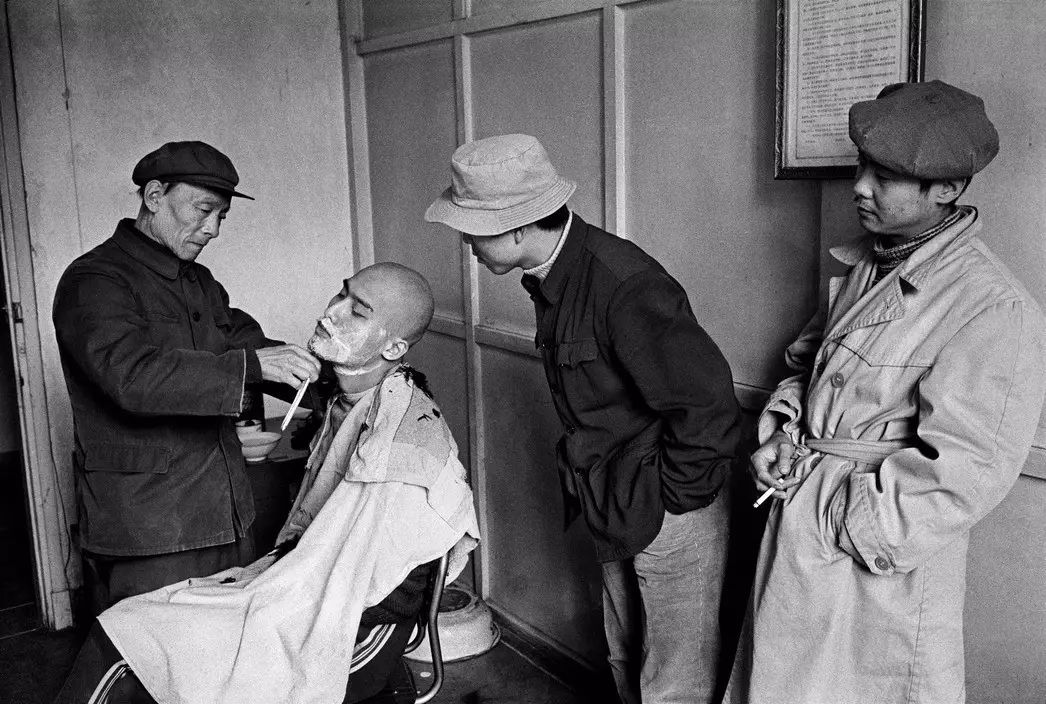

北京,1982。电影《垂帘听政》片场,梁家辉在造型中。

上海,1982。由唐晓丹执导的电影《廖仲恺》片场。这部电影时代背景在20世纪20年代。

北京,1982。一群看着“长鼻子”的中国人。“长鼻子”是指所有的西方人,包括拍这张照片的摄影师。

北京,1982。盒式收录机制造厂。

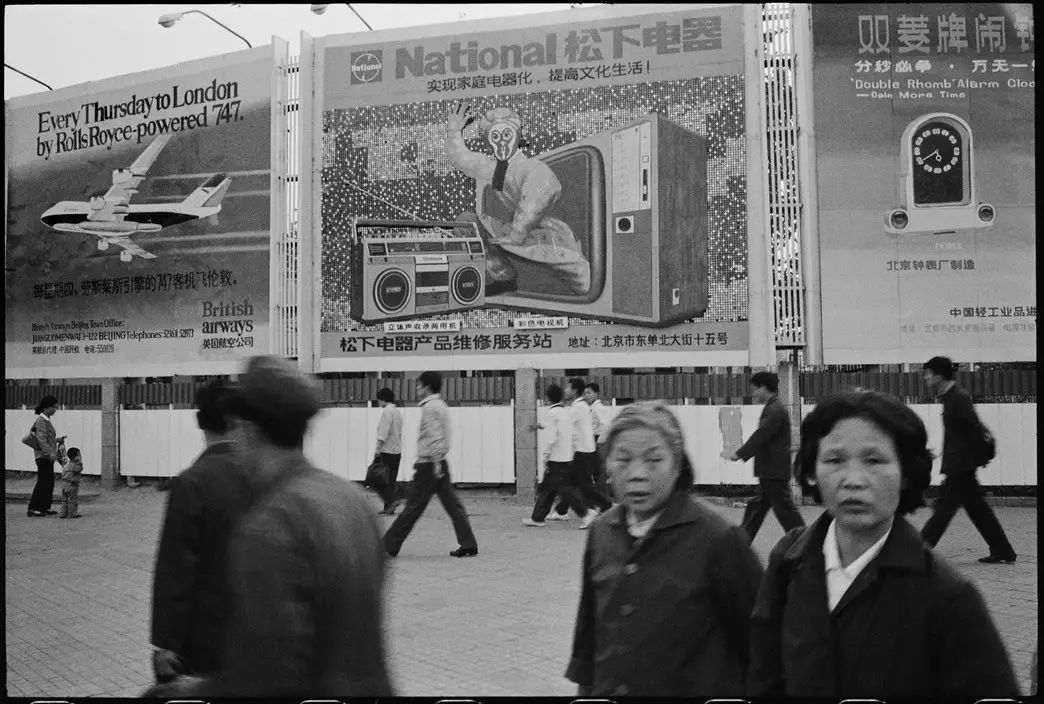

北京,

1982。人们正在抢购新到的进口产品。

北京,1982。在街上训练的士兵。

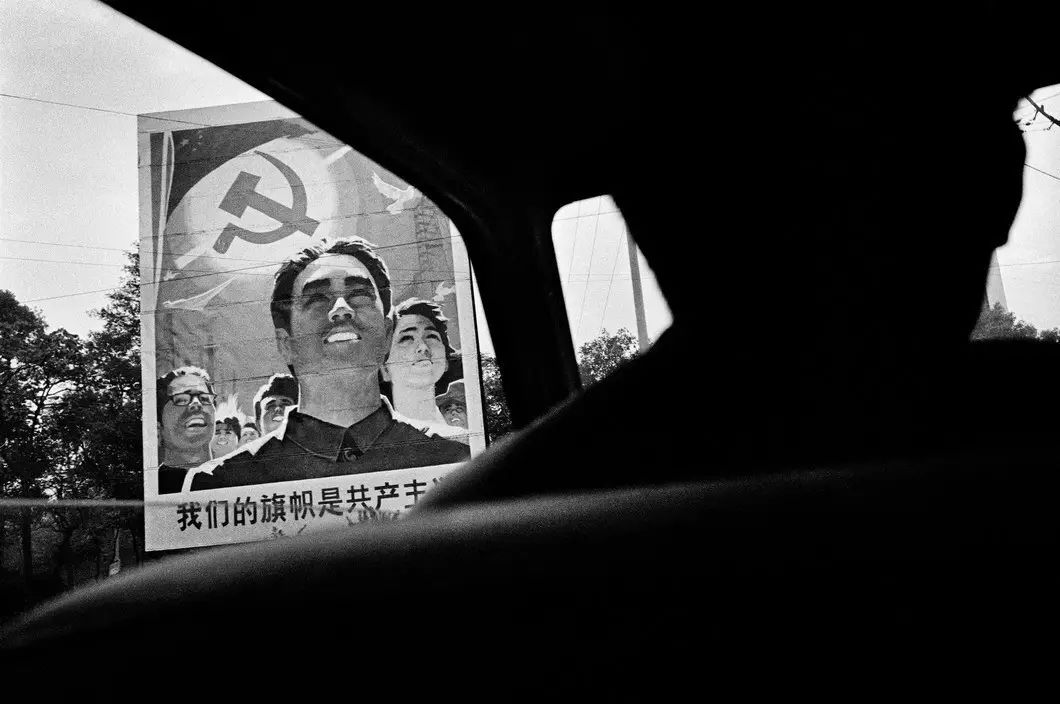

北京,1982。宣传海报。

北京,1982。自由市场。

北京,1982。鸟市。

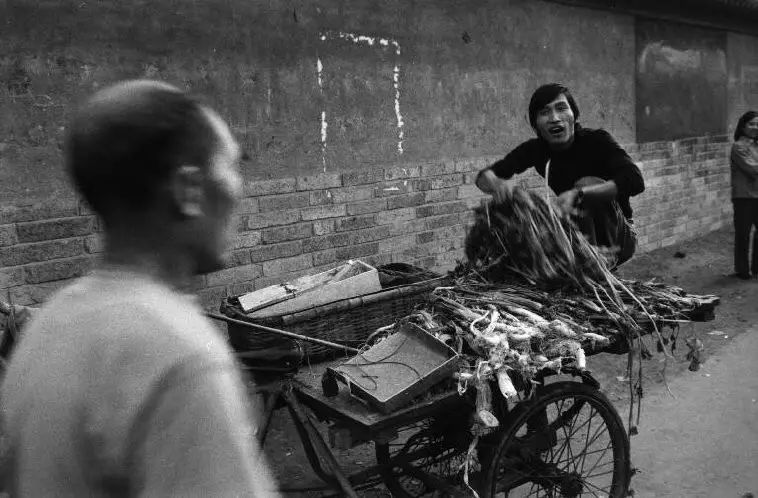

北京,1982。街头蔬菜小贩。

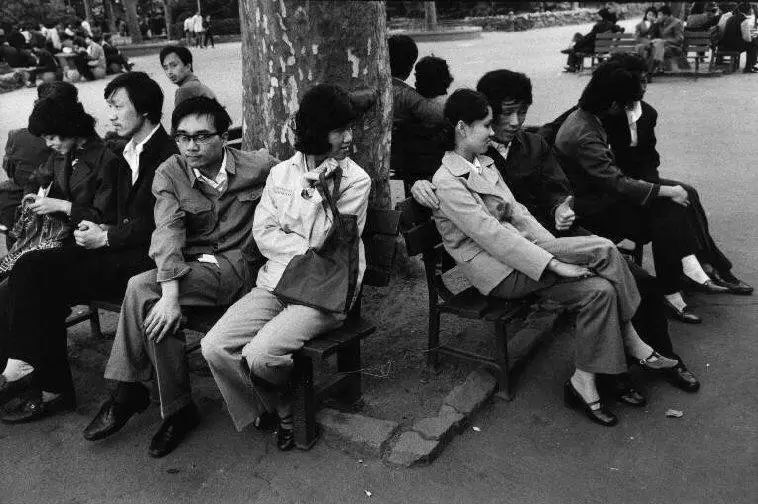

北京,1982。

上海,1982。

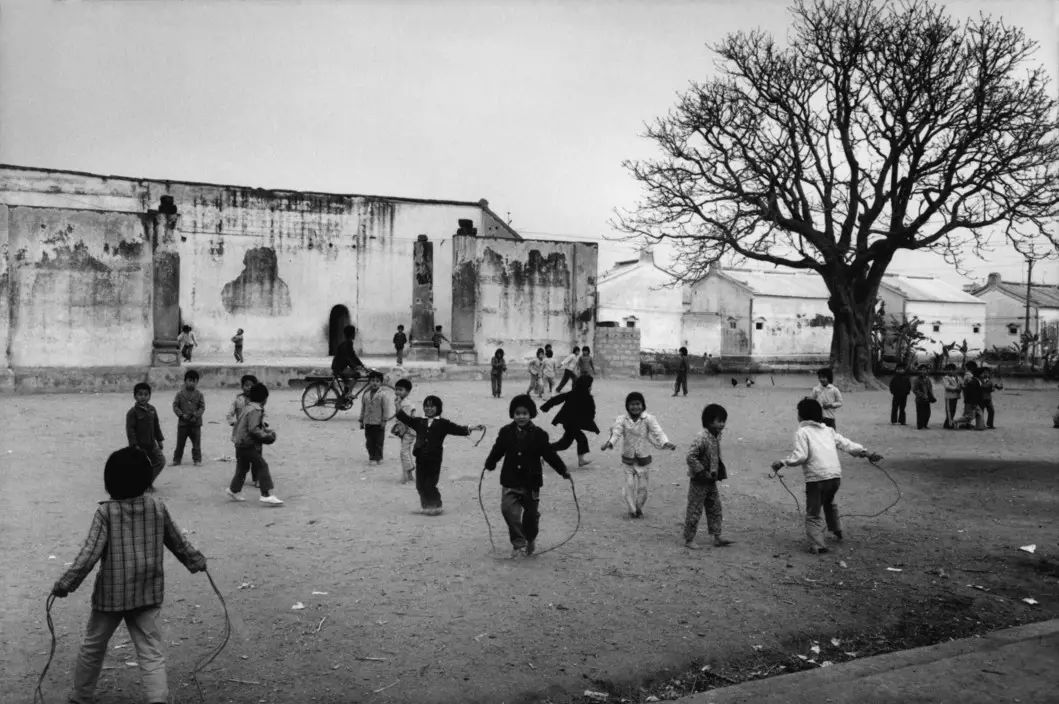

广东,1987。小学操场。

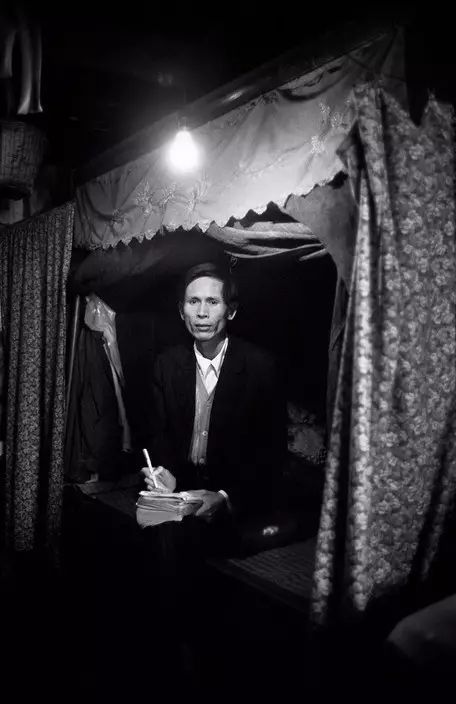

广东,1987。算命先生。在毛时期,他不得不烧掉他的相关工具和书,隐瞒自己的职业。

广东,1987。黑市美元交易。

广东汕头,1987。一家人围在电视机前。

广东,1987。人们正在数从施舍箱里拿出来的钱,它将帮助这座在文化大革命中遭到破坏的庙宇重建。

香港,1987。香港警察逮捕了用橡皮艇非法入境的大陆公民。

北京,1987。健美秀。

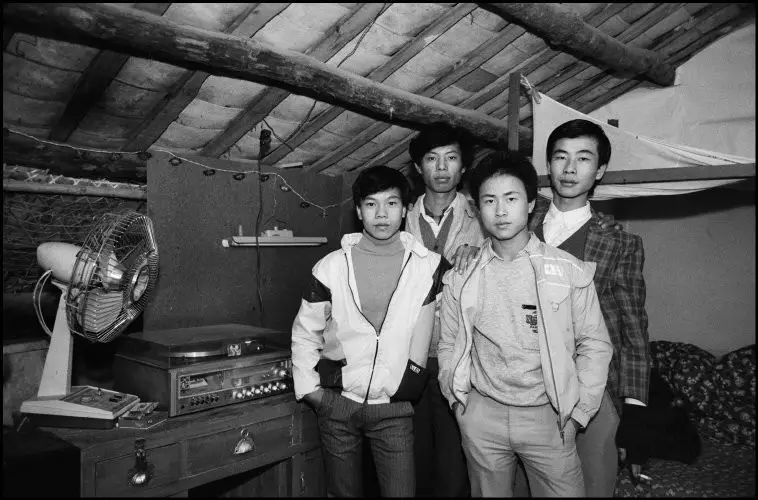

中国,1987。

中国,1987。

中国,1987。

中国,1987。

中国,1987。

中国,1987。狗肉在很多地方是驱寒佳品。

(北京,1989)

北京天安门,1991。

浙江温州,1991。从上海来的轮船抵达。

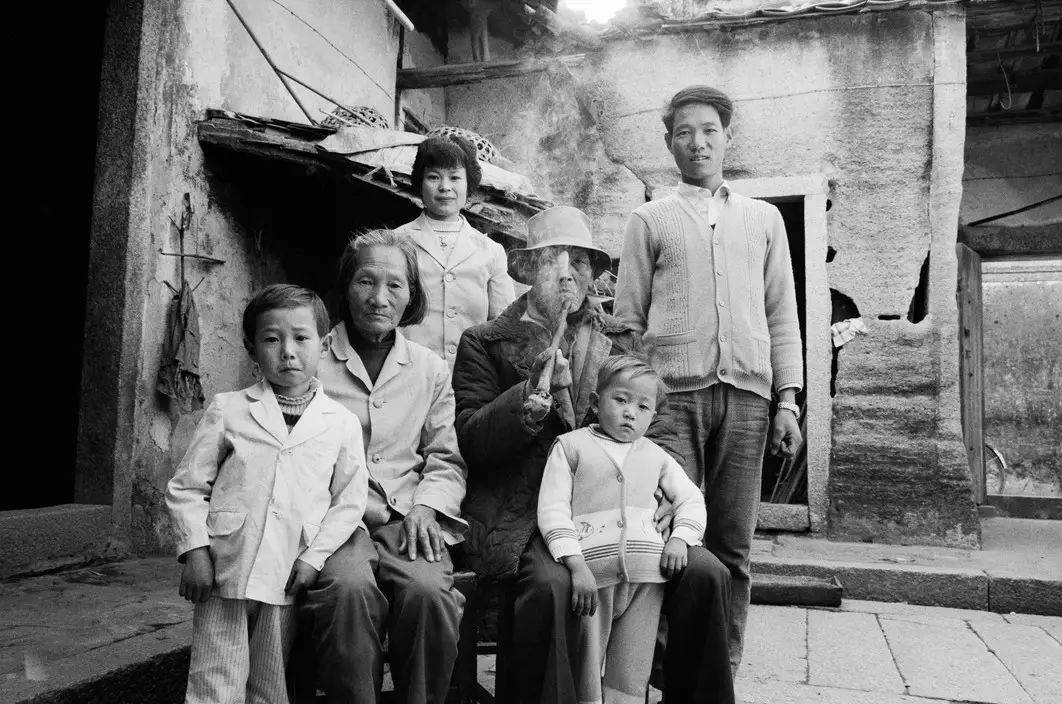

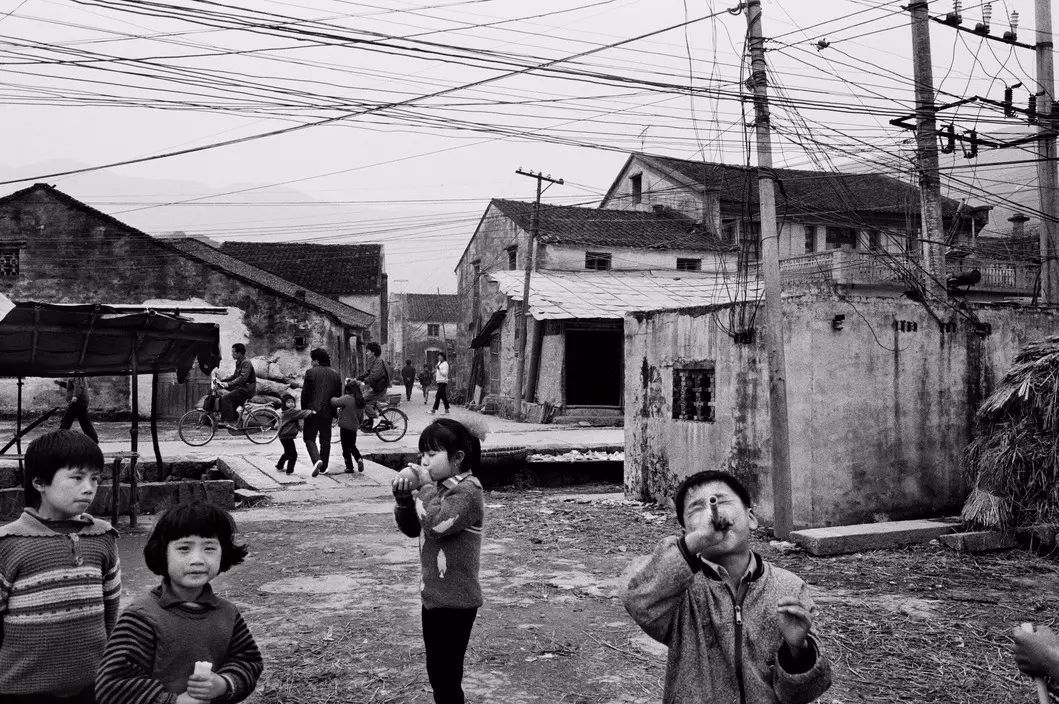

浙江的村庄,1991。

浙江,1991。乡下的葬礼。

浙江的村庄,1991。许多居住在法国的中国移民来自这里。

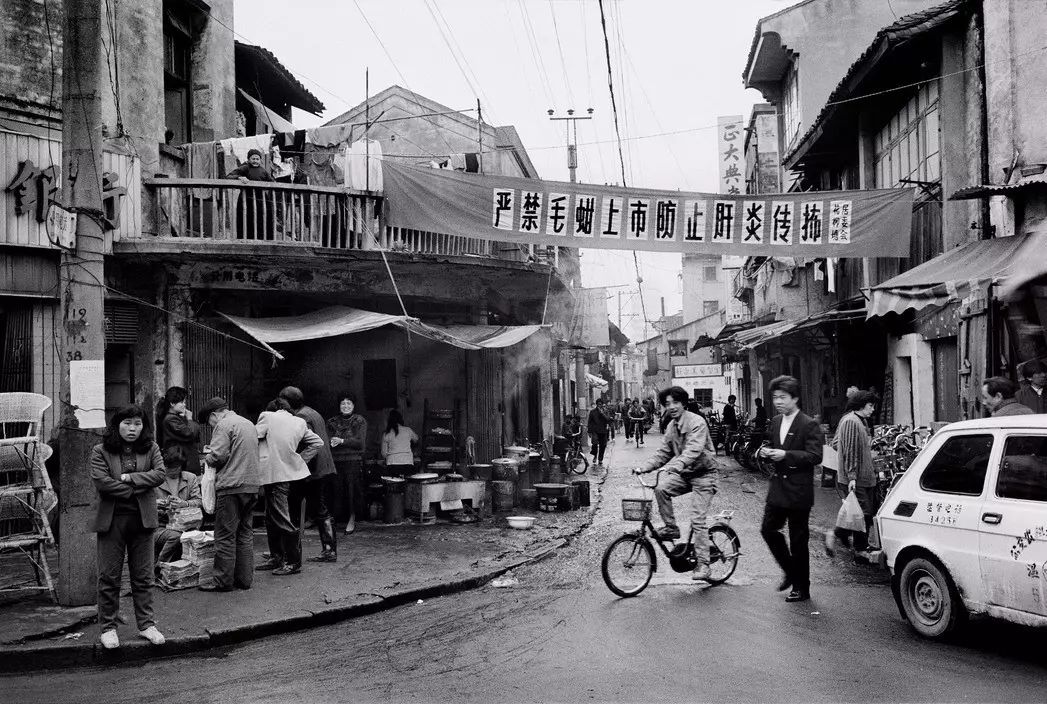

浙江温州,1991。

浙江温州,1991。

浙江温州的乡镇,1991。台球俱乐部里。

浙江温州的乡镇,1991。美发美容院,这些场所通常暗含着性交易。

深圳,1991。金融区,豪华酒店里的性工作者。

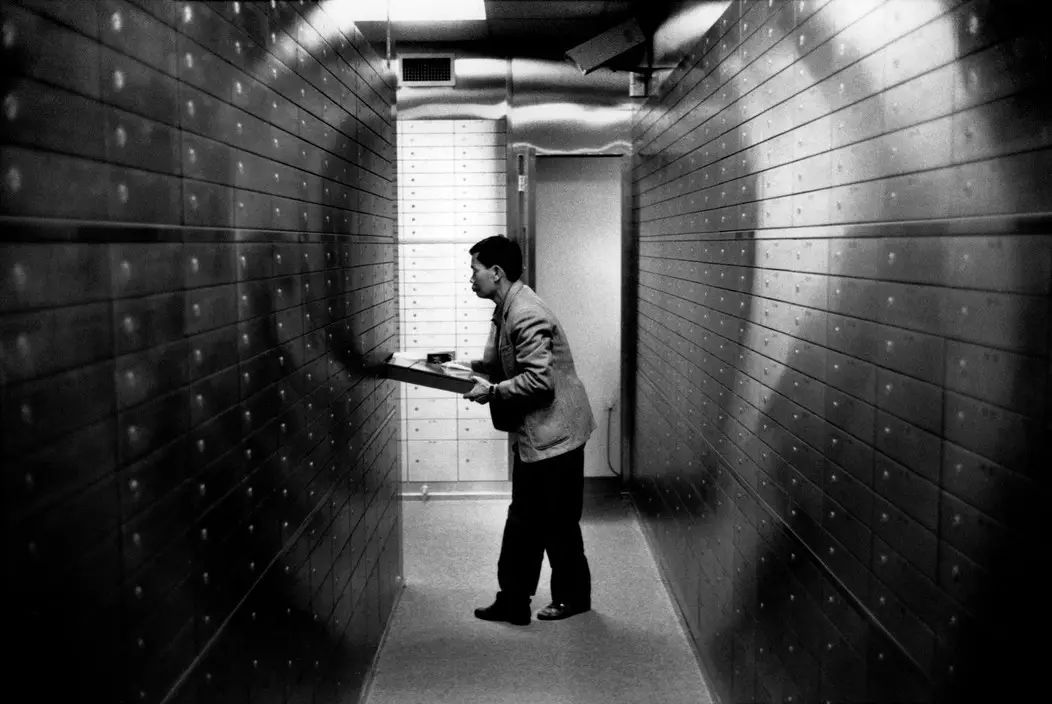

深圳,1991。中国银行,私人保险箱。

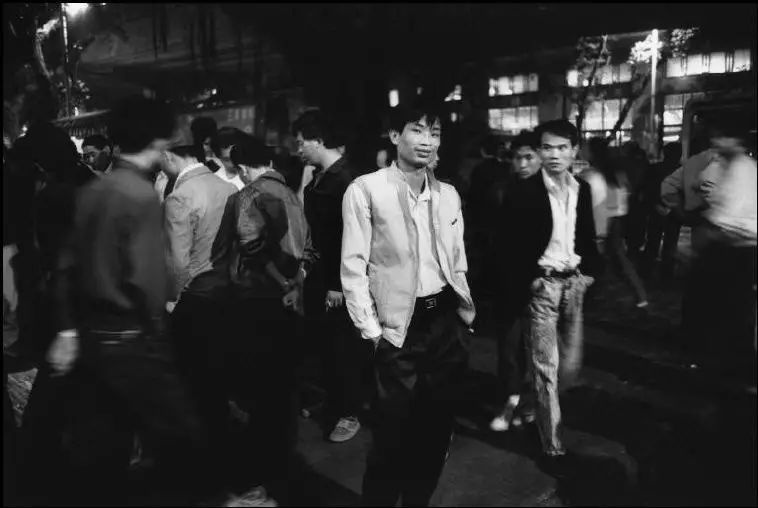

广东广州,1992。

广东广州,1992。