作者:

谭主

本文经授权转载自微信公众号: 玉渊谭天

(ID:yuyuantantian

)

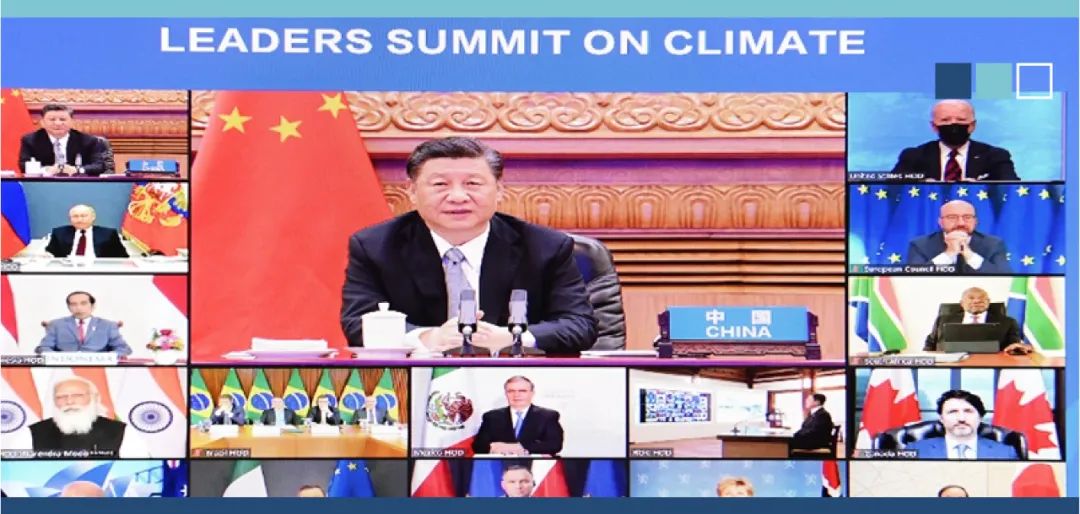

4月22日,世界地球日,习近平主席线上出席了一场视频峰会,主题是应对气候变化。

这个议题,中国一直有自己的节奏

。

▲

接下来,和它相关的行动也有不少。联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会将于10月11日至24日在中国昆明举行,11月举行的第26届联合国气候变化大会,中国也会

积极参与

。

理清这条线,也就不难理解,为什么在应美国邀请的这场“领导人气候峰会”上,习近平主席会说:

中方欢迎美方重返多边气候治理进程。

应对气候变化,是一场“硬仗”,中国和不少国家

从未缺席

。刚刚当完“逃兵”回来的,是美国。

这次峰会虽然由美国发起,但是不能掩盖的是,美国还有很多欠下的功课要补。全世界,依然面对着全球环境治理前所未有的困难。

在这场峰会上,

中国,给出了自己的思考

,思考的背后是中国持续的行动与一贯的步调。

气候变化、生物多样性丧失、荒漠化加剧、极端气候事件频发……讲话一开始,习近平主席指出了这个时代我们面临的挑战和问题。

在过去20年间,全球发生的气候灾难有

1.2万

起。前所未有的危机背后,正是人与自然深层次矛盾的体现。面对气候变化的时代之问,习近平主席给出了中国方案:

共同构建人与自然生命共同体。

峰会一结束,谭主在外交部蓝厅参加了一场解读本次峰会的新闻发布会。发布会上,外交部副部长马朝旭说,习近平主席提出的这一方案为属于关键节点的全球环境治理指明了通往清洁美丽世界的金光大道。

理解这一理念,可以从一个故事说起。2020年1月6日,习近平主席给世界大学气候变化联盟学生代表的回信中,提到了一段往事:

40多年前,我在中国西部黄土高原上的一个小村庄劳动生活多年,当时那个地区的生态环境曾因过度开发而受到严重破坏,老百姓生活也陷于贫困。我从那时起就认识到,人与自然是生命共同体,对自然的伤害最终会伤及人类自己。

大自然是包括人在内一切生物的摇篮,没有人能脱离生态环境存在。但人的发展与生态环境的关系并不是非此即彼,而是和谐共生。用习近平主席的话说:

保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力,这是真理。

对这件事,中国很早就有清醒的认识。

从2015年开始,中国工程院院士王金南和他的研究团队就开始对外发布一项与环境相关的重要指标,

GEEP

,

经济生态生产总值

。

这个指标,在GDP数据的基础上,量化计算并扣除了经济增长中生态环境退化的成本,同时加上了生态环境带来的效益。

谭主拿到了2015年中国的GEEP数据。当年中国的GDP为72.3万亿元,扣除生态破坏成本的0.66万亿元和污染损失成本的2万亿元后,另外加上生态系统生态调节服务的49.7万亿元,最终得出当年GEEP为119.3万亿。

2015年,GDP排名第一的省份广东,GEEP也排名第一。这不是巧合,通过2015年到2019年的对比数据,可以发现,这几年,全国不同省份的GEEP数据基本保持同步增长的态势。

科学计算给出了结论:

绿水青山就是金山银山。

人不负青山,青山定不负人。

有价值的不止是山和水,早在2013年,中国就首次提出了“山水林田湖是一个生命共同体”的理念。到了2017年,这个表述变成了,“山水林田湖草是一个生命共同体”。

中国对生态环境的关注,

细致入微

,小到一棵草。但就是一棵棵草,覆盖了中国40%的国土面积,涵养了黄河、长江等中国最重要的水源。关键,一棵草和一棵树的价值不止于此。

中国科学家的研究发现,在2001—2010年期间,中国陆地生态系统年均固碳2.01亿吨,相当于抵消了同期中国化石燃料碳排放量的14.1%。其中森林,贡献了约80%的固碳量。

看到这个结论,也就不难理解为什么中国人这么爱种树。过去四十年,中国人种了760亿棵树。中国的人工林面积,早已稳居世界第一。

这次峰会上,习近平主席提出,

山水林田湖草沙是不可分割的生态系统。

从“山水林田湖”到“山水林田湖草”再到“山水林田湖草沙”,生态要素的内涵在不断拓展。

它们与人一样都是生命共同体中不可或缺的要素。当人类在保护自然的同时,自然也在保护着人类。

人与自然和谐共生,

中国人一直懂得这个道理

。

“生态环境关系各国人民的福祉,我们必须充分考虑各国人民对美好生活的向往、对优良环境的期待、对子孙后代的责任。”

习近平主席在气候峰会的论述里,核心关切,是“人”。“人”,是生态环境保护和应对气候变化的出发点和落脚点。正是出于对“人”的重视,在全球共同的气候挑战面前,中国一直在做

参与者

、

践行者

、

引领者

。

这场气候峰会召开的时间,距离第26届联合国气候变化大会,只剩约半年的时间,中国接连与法国、德国、美国政要会面,提前给大会注入信心。

5年之前的巴黎,第25届联合国气候变化大会上,为了促成被称为“拯救地球最后机会”的《巴黎协定》,中国同样一直在积极斡旋。

在《巴黎协定》签署之前,因为美国

“搅局”

,提出了不公平的减排目标,不少发展中国家信心不足,谈判几乎陷入僵局。为了挽救危局,中国与碳排放总量第一大国美国在2014年提前发表了一份联合声明,宣布了中美各自2020年后行动目标。

然而今天回过头来看,中国当年做出的承诺——到2020年国内单位生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%的目标已经超额完成,实际下降了48%。而美国则在签署《巴黎协定》不到半年后,撕毁协定,与全球减排目标背道而驰,也并未完成其承诺的2020比2015减排17%的目标。

事关全人类的气候危机,到了美国这里,变成了想来就来,想走就走的游戏。做与不做,可能有政治博弈的考量,有经济私利的纠结,但

唯独没有对人的关切

。

在这次“领导人气候峰会上”,哥伦比亚总统的一句话谭主印象很深:

哥伦比亚的排放量占世界排放量的0.6%,但它是世界上最易受气候变化影响的国家。

在应对气候变化这件事上,全球都有责任,但责任是有区别的。然而美国最擅长以环保减排为名,挤压发展中国家的发展空间。

在白宫此次“领导人气候峰会”的简报中,谭主注意到,特别列出了

“经济大国气候与能源论坛”

的17国成员,中国也在17国成员之列。

不少专注气候变化研究的专家告诉谭主,这个论坛,

暗藏祸心

。在气候变化责任问题上,美国极力模糊发达国家与发展中国家的界限,妄图以“经济大国”的概念来迫使主要发展中国家来承担原本应由发达国家承担的国际责任与义务。

一席话,揭穿了美国只说不做的本质。发达国家曾承诺在2020年前,每年为发展中国家提供1000亿美元资金支持,帮助他们应对气候变化。但经合组织(OECD)报告显示2017年该资金兑现只有710亿美元,而2016年更只有580亿美元。

中国作为世界上最大的发展中国家,深刻理解其他发展中国家改善生态环境和经济发展的渴望,在2015年巴黎气候大会前两个月,中国专门成立了“中国南南气候变化基金”,尽己所能帮助发展中国家提高应对气候变化能力。

▲ 2015年9月26日,国家主席习近平在纽约联合国总部出席并主持由中国和联合国共同举办的南南合作圆桌会。

人与自然的生命共同体,放在前面的是“人”。应对气候变化,不是谁给谁指派目标,而是要让每个人感受到转型的

公平正义

。

正像国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任李俊峰所说:

气候变化,是一个环境问题,但归根到底是一个发展问题,并且还要通过发展来解决。

中国,一直在践行着

发展与生态

,

人与自然

的辩证统一。

今年3月,谭主看到了一段对剑桥大学高级研究员马丁·雅克的采访,在谈及中国应对全球气候变化时,他说了这么一句话:

不管是以前还是现在,对于这个问题,总有一些国家争议很大,然而中国却一直对此持合作态度。

中国应对气候变化的态度为何可以不受国际纷扰的影响,始终如一。背后的原因其实习近平主席在不同场合强调过多次:

应对气候变化是我国可持续发展的内在要求,也是负责任大国应尽的国际义务,这不是别人要我做,而是我们自己要做。

其实从新世纪开始,中国年均碳排放就一直在下降,“十五”期间,中国的年均碳排放增速是12.5%,“十一五”是6.1%,“十二五”是3.3%,“十三五”是1.7%。这背后,是

“绿色”理

念

的指引,也是中国经济走向高质量的内在转向。

到2020年,非化石能源占一次性消费比重已经比2015年提高了约5个百分点,达到了16%。能源结构的绿色转型,给不少地区打开的是一片新的发展空间。

新能源带来的新机遇,甚至连比尔·盖茨都感同身受。不久前,他接受中国媒体的采访,特别提到一句话:

“没有中国的贡献,电池和太阳能设备等这些(有利于遏制气候变化的)关键要素价格就不会像现在这么低廉。”

就在这个月初,国家发展改革委发布了一个关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知(征求意见稿),其中,风电和光伏发电的价格都已经低于煤炭的标准电价。