全国各地都入冬了。

都想找温暖的地方呆呆,

我们去马来西亚游走了一番。

△在吉隆坡双子塔下畅饮。图/小红书@体验玩家nina

正所谓无心插柳柳成荫,

原本只是想随意在大马走走,

没想到那里藏满了宝藏目的地。

就像我们探访的槟城,

拥有着多元、国际化和令人振奋的文化,

以及浓厚的潮汕味道,

令人流连忘返。

△槟城风光一览。图/小红书@热小鱼

槟城是电影《初恋红豆冰》的取景地。

在前往槟城的大巴上,

妻子就已经憧憬起电影中的元素:

阳光、胡同、汽水、红豆冰、还有初恋,

一切如此浪漫。

△槟城街景。图/小红书@旅行家Leon

而只想躺平的我,

只是一边查阅着关于槟城的信息——

它是马来西亚的第三大城市,有“大马硅谷”之称,

它的人口中有近四成的华人,首席部长也是华人面孔;

它被一道海峡分成两半,一半岛屿,一半陆地......

岛屿的名字叫槟榔屿,

也是大多数游客狭义上所理解的槟城。

△槟城街景。图/小红书@毛栗子(旅行中)

若将范围再缩小,

岛屿右侧靠近陆地的乔治市,

才是探访者的中意之地。

大巴停靠的声音拉回我们的思绪,

从车站无缝衔接就能达到轮渡码头,

不同面孔和种族的人群涌入轮船,

便是槟城给我的最初印象。

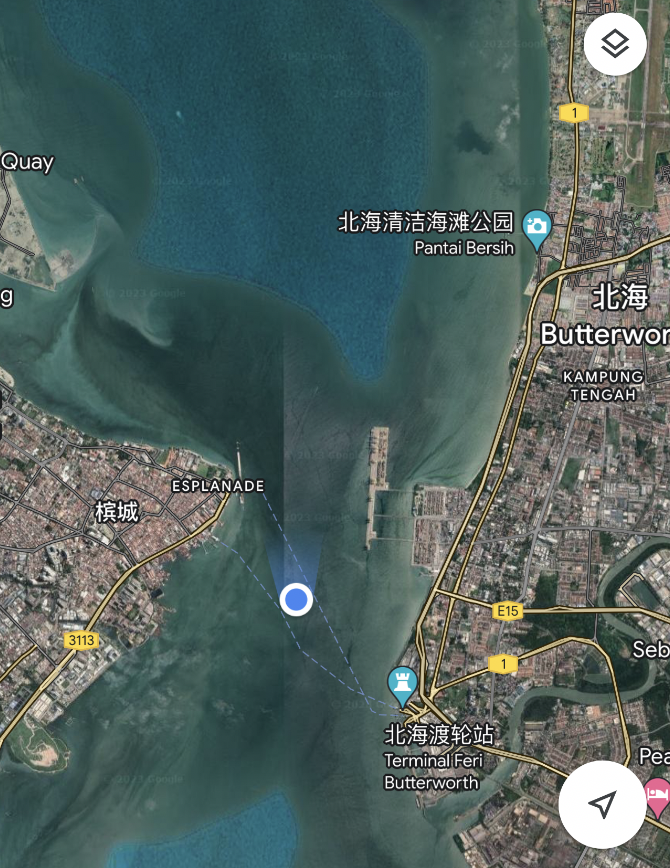

△轮渡行至半途,突发奇想截了一张地图。图/Eric

从渡轮上远远眺望,

槟榔屿给人鼓浪屿般热情的感觉,

在抵达后这种味道变得愈发强烈,

华人的面孔搭配殖民风格的建筑,

恰似电影中的南洋味道。

△槟榔屿码头外的景象。图/小红书@体验玩家nina

位于亚洲大国和强大欧洲殖民帝国交汇处的槟城,

长期以来汇集了多种文化的精粹——

华人下南洋来到这里,

英国人曾在此殖民,

后来印度人也来了,

将岛屿彻底变成了大熔炉。

△槟城清真寺。图/小红书@毛栗子(旅行中)

这种前面色彩体现在乔治市的街道之中,

银行街上充满了奢华气派的欧洲式建筑,

偶有学生穿插期间拍摄毕业照;

△槟城银行街,拍照的学生与游客。图/小红书@体验玩家nina

小印度的集市里挤满了印度人,

各色洋溢异域风情的服饰和食物令人眼花缭乱;

△槟城银行街。图/小红书@毛栗子(旅行中)

再往前走一些,华人的元素映入眼帘,

寻常巷陌中到处都是“潮汕基因”,

让你分不清到底是在槟城还是潮汕。

是的,之后的三天两夜,

我们深刻感受到槟城严重超标的潮汕元素——

这里有以“汕头”命名的街道,

四处都是骑楼建筑,

夜市中各色小吃档偶尔还飚出几句潮汕话,

宛若置身汕头的小公园;

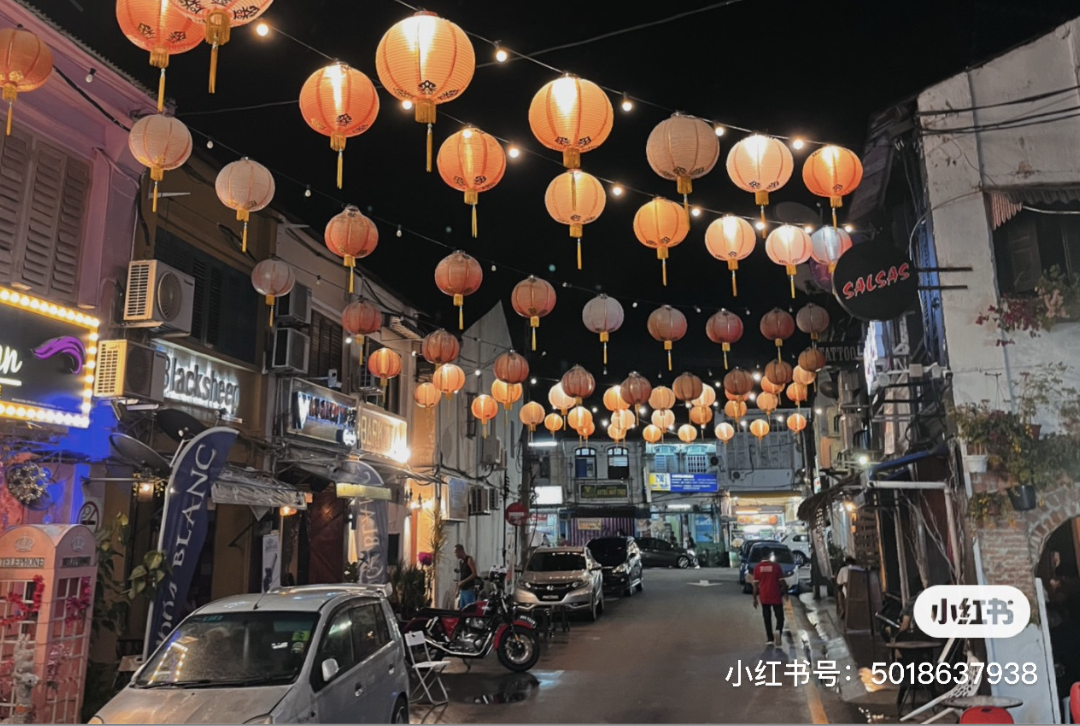

△槟城街道夜景。图/小红书@旅行家Leon

“南洋首富”张弼士祖籍潮州,

他的故居蓝屋在异国他乡也充满了故乡况味;

如今成为槟榔屿潮州会馆的韩江家庙,

则是世界上第一个获得联合国教科文组织大奖的“潮汕式建筑”......

△槟城蓝屋。

图/小红书@旅行家Leon

作为《初恋红豆冰》的电影粉,

妻子当然要把我带到姓氏桥,

姓林,姓周,姓陈,姓李,姓杨,姓郭......

每一座跨海而建的木栈桥两侧,

都是对抗着时间洪流的华人房屋。

△姓氏桥外的观景点。图/小红书@体验玩家nina

以海为生的人们啊,

数百年来就在姓氏桥边过着自己的日子,

如今他们依旧在屋内随意坐在地板上看电视、吃饭、看书。

一边是迎合着日渐兴盛的旅游业张罗着的摊贩,

一边呈现着从事贸易与渔业的家长里短。

先辈们南下的勇气和为生活奔波的艰辛,

就在这样一部鲜活的历史书册被书写。

△槟城姓氏桥。图/小红书@旅行家Leon

油然而生出一种“恰似故人归”的感觉,

何况随意游走之间,

还总能寻找到寻常巷陌的潮汕味道。

如果要用一句话形容在槟城的感受,

我会告诉你:

一眼如故,一口倾心。

△槟城街景。图/小红书@热小鱼

整个乔治市都被划为世界文化遗产,

让漫无目的的散步成为最佳的旅行方式,

遍布各个街区的地道美食,

则更能够俘获游人的心。

世界著名的旅行杂志《独孤星球》,

曾将槟城评为“美食之都”。

△槟城美食。图/小红书@热小鱼

巴刹、茶室和夜市的食物虽不精致,

但就餐环境简单且价格亲民,

无论品质还是体验都让人心动。

我们在槟城吃过最“奢侈”的一顿,

是路边偶遇的娘惹菜,

无论是和臭豆腐异曲同工的臭豆虾,

还是夹杂着五味的魔鬼鱼咖喱,

抑或是姜葱苏东和兰花饭,

都开启了我们对美食探索的“新世界大门”。

△槟城娘惹菜。图/小红书@体验玩家nina

不过相较而言,

我们更倾心于有着啫啫煲风味的肉骨茶。

相传这道大马特色菜起源于华人来南洋创业之时,

由于不适应热带地区的湿热气候,

不少人因此患上风湿病,

便用当归、枸杞、党参等来煮“茶”,

有人偶然将猪骨放到了茶汤中熬制,

却发现意外地浓香鲜美。

△槟城美味的肉骨茶店。图/小红书@体验玩家nina

后来者不断改进,

大马食谱上有潮汕和福建风味的特色菜就此诞生。

吃肉骨茶,就是在当街的大排挡才有意思,

细细品味夹杂中药味道的猪肉,

颇有在广东街头靠凉茶续命的感觉。

△槟城肉骨茶。图/小红书@体验玩家nina

如果说娘惹菜和肉骨茶是潮汕风味和大马文化结合的产物,

那么槟城更多的美食直接匹配着潮汕人的胃,

清晨之际来一碗粿条汤,

幼滑顺口的粿条,

再加上鸭肉、猪肉片和手工鳗鱼丸,

简单却魅力无穷,

如果你是福建人,

一碗福建面也能勾起乡愁。

△槟城美食。图/小红书@Soda苏打不加糖

走累了来一盘海南鸡或者蚝煎,

配上独特的酱汁和酸甜辣酱,

瞬间就让人恢复元气。

到了喧闹的夜市,

街头的炒粿条摊最富表演性,

大锅敲得乒乓作响,小贩汗如雨下,

随后便是一盘结合大虾、豆芽、粿条、韭葱、鸡蛋、香肠翻炒的炒粿条上桌。

△槟城美食。图/小红书@热小鱼

老抽生抽辣椒粉等调味品的香气四溢,

足够将烟火气渲染到极致,

配上一杯冰镇柠檬水或者马蹄水,

简直不要太爽。

△在槟城夜市体验生活。图/小红书@体验玩家nina

作为一名“冰粉达人”,

甜品是我寻味途中的信仰,

而槟城糖水铺中的煎蕊,

几乎完美戳中我的喜好,

△槟城煎蕊

椰奶和椰糖交融,

红豆熬得绵密,

搭配香草斑斓叶糯米粉条,

冰爽中带着咸甜,咸甜中藏着丝糯,

好吃到不明觉厉。

至于红豆冰、豆腐花、冰粉,更是无需多表,

每每离开夜市前,我总要炫上两碗。

△槟城甜品店的菜单。图/小红书@体验玩家nina

舌尖上的槟城,

并非潮汕,却胜似潮汕,

某种意义上说,

它呈现的是古早味的潮汕美食,

其风格更贴近于“祖宗的味道”,

自然容易养出了纯天然的潮汕胃。

△槟城美食。图/小红书@Soda苏打不加糖

当然,潮汕、福建和海南的风味不过占据着槟城美食的一角,

这里汇聚着五种独特的菜系,

与街道上的欧式建筑、华人祠堂、清真寺和印度庙宇交相辉映,

呈现着古朴街道上的多元魅力。

毫不夸张地说,

在槟城可以不带重样地吃上一周。

△槟城街景。图/小红书@毛栗子(旅行中)

只可惜我们时间有限,

在满足胃之欲望的同时,

还要用脚步将这里丈量。

我们在马来西亚的行程,

是从吉隆坡到怡保,再到槟城,

三座城市华人率逐步上升,

亲切感也逐渐提升。

△吉隆坡街景。图/小红书@体验玩家nina

在吉隆坡落地的第一天,

街头卖沙冰的华人大伯就让我们惊艳,

他先是说出一口流利的普通话,

听闻我们来自广东,

又变为带着大马风味的粤语。

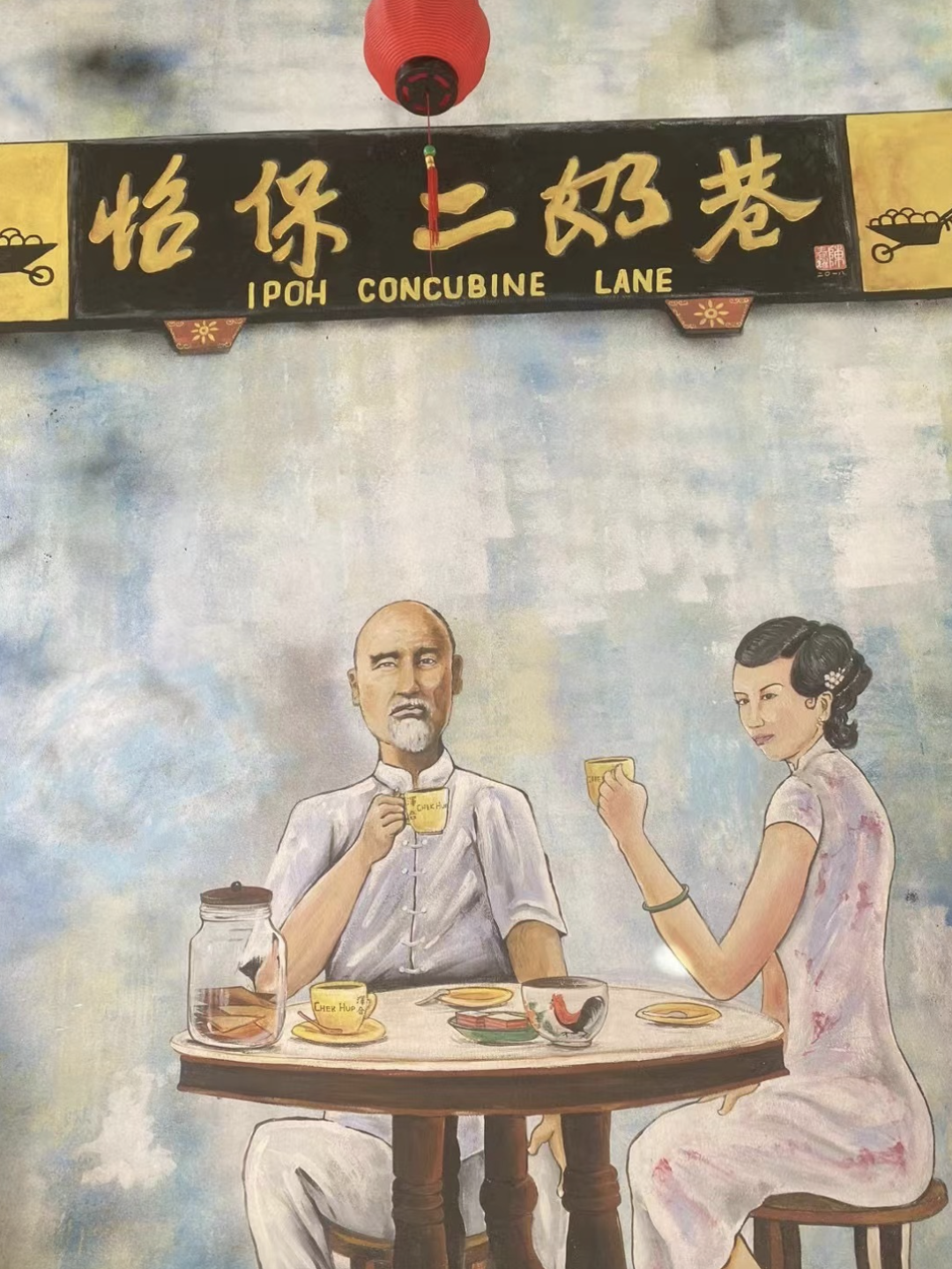

到了怡保,

青旅的年轻掌柜粤语更是流利,

甚至要拿族谱给我们看。

△怡保知名的“二奶巷”。图/小红书@体验玩家nina

我们惊讶于大马华人的语言禀赋,

他们则开玩笑自己出生就带四种语言——

马来语和英语是官方语言,

普通话不会被遗忘,

另一种就是方言。

到了槟城,

就连夜市中的吆喝,

都偶尔能听到几句潮汕话。

△槟城夜市,偶尔能听到潮汕话。图/小红书@体验玩家nina

语言是一种纽带,

让人倍感亲切。

榴莲摊的老板看到我们是华人面孔,

会告诉我们自己的祖辈来自汕头;

Grab司机一看我们是中国人,

突然就慷慨陈词起马来西亚对马来人的优待政策,

希望祖国能够越来越好;

皮卡车上偶遇一家四口华人,

说自己并未去过中国,甚至不知祖籍何在,

却始终对故土有着深深的情结.......

△升旗山偶遇的华人一家四口。图/@Eric

这些华人中有不少是移民二代或者三代,

但都不时流露出和大陆之间所维系的强烈纽带,

是我们所游历的其他国家中不多见的。

这或许是历史上复杂的原因所导致的,

——因为多元种族国家下种种政策的偏差,

大马华人和马来人之间有着复杂的纠葛,

无形中推动着前者与中国的联系。

△槟城街景。图/小红书@旅行家Leon

这也是历史渊源所沉淀的,

——以槟城为例,在英国殖民者到来之前,

闽南人和潮汕人就已经来到这里。

明朝初年,《郑和航海图》已经记载了槟榔屿,

15、16世纪,华人身影已经见诸南洋土著的记载,

那时潮汕华人和马来人通婚,

生下第一代“峇峇娘惹”,

这一文化传承在娘惹博物馆的陈列中可以探寻。

△槟城娘惹博物馆。图/小红书@体验玩家nina

到了鸦片战争之后,汕头成为通商口岸,

大批潮汕华人在海洋贸易中移民马来西亚。

背靠大海、土地贫瘠的环境,

造就了潮汕人有狠劲又敢拼的性格,

“离家打拼,下海谋生”的观念,

让他们的精神在槟城生根发芽。

△娘惹博物馆内的装饰有着浓厚的华人气息。图/小红书@体验玩家nina

到了19世纪,