今天,也就是2018年11月9日,是

腾讯成立20周年

的日子。柴柴的朋友圈除了被腾讯20周年的海报刷屏以外,还夹杂着另一个令人兴奋的消息:

腾讯宣布,马化腾将与杨振宁、饶毅等十多位国内顶尖科学家一起,发起设立

“科学探索奖”

,聚焦基础科学和前沿核心技术。这一奖项每年评选

50名45岁以下科学家

,每位获奖者可以获得

连续5年,每年60万元

的资助。财大气粗的腾讯基金会,将为此先期投入10亿人民币。

为什么说这则消息令人兴奋呢?因为在柴柴看来,

“科学探索奖”是在用一种新的思路,来帮助青年科学家解决他们在当前的科研体制下所面临的实际问题,能有效地推动基础科学和前沿核心技术领域的研究。

青年科学家有多重要?英国数学家哈代在著作

《一个数学家的辩白》

的开篇中说,

“数学比任何其他的艺术或科学,都更加是年轻人的游戏”

。其言下之意是,无论是数学还是其他科学研究成果,大多是由精力旺盛,正处于创造力巅峰的年轻人所做出的。

年轻人是科研的主力军,

这是学术界的常识。随手找几个例证,都能证明青年科学家对科学进步的巨大的推动作用:

牛顿

于1666年提出了微积分和引力定律,时年24岁;

爱因斯坦

在“奇迹年”1905年发表了包括狭义相对论在内的四篇划时代论文,时年26岁;

黎曼

在1854年做了题为“论作为几何基础的假设”的演讲,开创了黎曼几何学,时年28岁;

计算机与人工智能之父

阿兰·

图灵

于1950年提出了“图灵测试”,时年38岁……

年轻的爱因斯坦

时至今日,年轻人仍然在科研探索中扮演着举足轻重的角色。但作为一个科普工作者,柴柴跟许多年轻的科研工作者以及“青椒”(大学青年教师)都打过交道,知道他们多多少少都面临着

一个尴尬的困境

。

生物学家、苏州大学校长熊思东在一次采访中对此做过总结,

“对青年科学家来说,他需要发表优秀的学术文章才能在学术界立足,这就需要好的研究平台和充足的科研经费作为支撑,但这两者在一开始时对大多数青年科学家来讲都是不太可能实现的。”

其实包括中国在内,许多国家学术科研经费的总量都在不断增长。但问题是,科研人员和科研项目的增长速度还要更快。经费不足,是每个科研人员都要面临的现实问题。而在当前的学术体制下,

受限于资历不够等因素,青年科学家往往更难申请到足够的科研经费

来建立自己的实验室,研究自己想做的项目。

更何况,青年科学家还面临着

建立家庭、抚养孩子等现实问题

。在内外部的多重压力之下,许多“青椒”只得离开学术界,投身市场——没办法,科学家也得吃饭,也有权利追求体面的生活啊!

即使留在学术界的年轻人,也

倾向于选择那些更容易出成果、更容易发表论文的课题进行研究。

因为众所周知,基础研究领域和某些前沿核心技术领域虽然重要,但是出成果的周期也比较长,还可能投入了大量的时间,最后也没有获得预想中的结果。而

在当前的学术评价体系中,一段时间内做不出成果,发不出足够多的论文,就很难得到学术认可和经费支持,甚至耽误自己的职业生涯。

出于现实层面的考量,即使是充满雄心的青年科学家,也往往会选择较为保守、容易出成果发论文的研究方向,

无力顾及更长远或更有价值的新问题

。如此一来,类似于本文开头提出的那些创造性工作,恐怕就难以诞生了。

其实不光是中国,全世界的青年科学家都面临着相似的问题。2016年,

《自然》

杂志

就以封面报道的形式关注了青年科学家的困境,并呼吁,

“青年科学家需要更少的负担,更多的支持”。

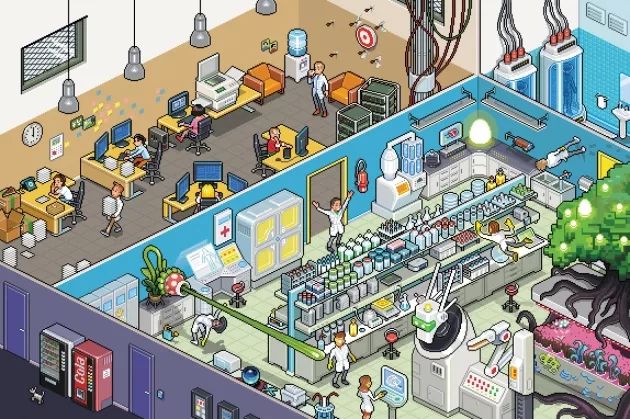

自然杂志对青年科学家群体的报道图

如何给青年科学家提供更多的支持?这又是一个大问题。现行的科研评价体系固然有缺陷,但同样有其价值所在,不可能说改就改。而

腾讯昨天公布的“科学探索奖”,在柴柴看来,就是一种从民间角度出发的新解法。

“科学探索奖”

只资助45岁以下的青年科学家

,说明腾讯和其他发起者都知道,青年科学家群体最具创造力,同时又最需要物质和精神上的鼓励。

给每位获奖人

分5年发放300万奖金,还可以不受干扰地自由支配

,这一方面有助于解决经费问题,让他们能心无旁骛地投入研究。另一方面,这一奖项本身也能给获奖者和他们的研究项目带来更多的关注,有助于他们从其他渠道争取更多的经费。