热 点

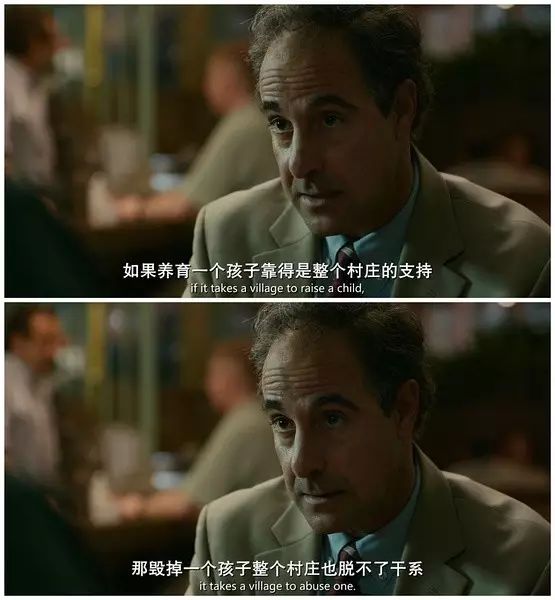

「如果养育一个孩子靠的是整个村庄的支持,那毁掉一个孩子整个村庄也脱不了干系。」

文|蛀牙

经授权转载自:

新京报书评周刊

(ID:ibookreview)

在早晨,她就是洛,普普通通的洛,穿一只袜子,身高四尺十寸。穿上宽松裤时,她是洛拉。在学校里她是多莉。正式签名时她是多洛雷斯。可是在我怀里,她永远是洛丽塔。

这段话来自俄罗斯裔美国作家弗拉基米尔·纳博科夫在1955年出版的《

洛丽塔

》一书。这本书讲述了中年男子亨伯特和12岁少女洛丽塔之间的禁忌爱恋关系。该书的出版在当时引起了巨大的社会震动,关于道德伦理的讨论,关于恋童癖的争议一时甚嚣尘上。

今天洛丽塔已经成为一种「少女风格」的代名词,背后的「恋童」争议渐渐被一种风格消费替代,但是它的隐含现象却从未消失。

1962年库布里克导演的《洛丽塔》剧照

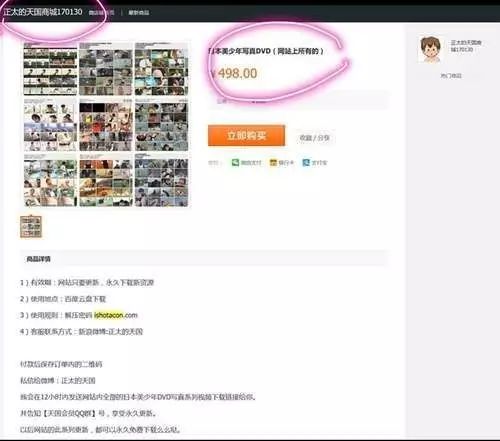

7月16日豆瓣王友沉默如海在咆哮组发帖《

怎么能想到我喜欢的微博大V段子手竟然是恋童癖

》揭露微博认证为90后作家、《超级演说家》全国季军、搞笑视频自媒体的许豪杰涉嫌经营恋童网站,并且提供众多许豪杰个人微博、ins、B站账号的的截图显示他所关注的和发布的内容涉及恋童倾向。

许豪杰方面也发出声明,并向法院起诉。随后网友沉默如海针对许豪杰的声明再次提出分析证据,包括IP地址回溯的截图,明显指出许豪杰声明的漏洞。

网友沉默如海爆料帖中图片选摘

目前事件已经进入司法程序,由于在法律上并未有实际受害人,并且传播的内容也在打相关法律的擦边球,因此这场名誉诉讼的结果基本已定。但是它揭露的关于恋童癖的问题却不容忽视。

恋童癖

一种性取向or一种精神病

恋童癖一直被忽视的原因之一,就是关于恋童癖的定性争议。

曾经有恋童癖者大卫·戈德堡在《大西洋月刊》上发表《

我,一个恋童者

》,疑问「为什么自己是一个恋童癖者」。这个问题在现有的科学发现上解释为恋童癖者大脑中的「白质」异于常人:灰质负责接收信息,白质负责发出指令,白质异常表明恋童者看到儿童而产生的性欲而不是正常人所见到的性欲。正因如此国际疾病与相关健康问题统计分类第十版中将「恋童」定义为「一种对儿童,通常为发育前或青春早期的男孩或女孩的性偏好」。

2013年5月,由美国精神病协会发布的《精神疾病诊断与统计手册》(

DSM

)第五版中将恋童癖和窥淫、性施虐等一同归入性偏好异常症中,在诊断特征中第一次将恋童定义为一种「性取向(

sexualorientation

)」,

前提是恋童的取向本身没有对本人造成精神压力,以至于不能正常行使社会职能,以及恋童者本人从没有在任何程度上猥亵过儿童,否则恋童就不再是一种取向,而是一种精神失常

。

很多人发现这几乎是DSM在歧视同性恋年代里给同性恋下的定义的翻版。在1953年出版的第一版DSM中,同性性取向被定义为一种「反社会人格」,直到1973年精神病学表决之前都被定义为一种精神病。如果在科学上的研究不断表明恋童也是一种超越主观控制的生理学反应,那么是否就能接受它作为一种「性取向」存在?是否就可以以此避开道德和伦理上的争议?

这样的解释目前并不能被大多数人认可,包括「性取向」的说法也一直饱受诟病,在舆论反对之下,DSM在当年11月就

将「性取向」改成「性兴趣」

。这不仅是因为目前科学研究尚未提供直接证据,更是因为恋童癖涉及的对象是未成年人这样一个敏感的群体。

恋童的历史

中外自古皆有

不管是科学还是世俗的观点,大多数时候儿童是和性无关的群体,更不用说作为性对象存在。但是如果考究一下古今中外的历史,就会发现恋童甚至娈童的现象早就存在。

古希腊人就极为崇尚这种有年龄差距的爱,并且作为一种社会风尚被广为接受。在

苏格拉底与柏拉图的对话录

《斐德罗》中就曾写到:

就我所知,对于一个年轻人的最大祝福莫过于希望他能长大的时候有一名品德高尚的年长者相伴,而对于年长者的最大祝福则是希望他能遇到一个爱他的年轻人。我认同这样的原则,爱并非基于血缘、地位或财富而发生。我说什么?荣誉感?这不是任何一个国家或个人能完成的伟大工作……

这种基于年长者何年轻者的关系,是和古希腊的公民政治以及军事训练紧密结合,相当于结成一种教导关系。

中国古代恋童也由来已久

。《诗经·卫风· 芄兰》中「芄兰之支,童子佩觿。虽则佩觿,能不我知?容兮遂兮,垂带悸兮」一句就带有隐含之意。大散文家张岱在《自为墓志铭》中也有一段:「少为纨绔子弟,极爱繁华,好精舍,好美婢,好娈童,好鲜衣,好美食,好骏马......」

娈童,在《辞海》中解释为「被当作女性玩弄的美貌男子」。

在古代,尤其是上层权贵阶级中,这个几乎已经形成整个社会的潮流风气。当然恋童并非就只指男童,只不过古代由于寿命较短和传宗的礼义要求,一直就存在「诸侯十二而冠」、「冠而生子,礼也」,女子也普遍早早就嫁人,从古代各时期颁行的法令来看女子普遍婚龄十三、十四岁。

随着时代的发展,这种陋习

不管是道德还是法律上都被严格禁止

。历史学家塔西佗在《编年史》抨击这种「

只重肉欲的、放荡的、不知羞耻

」的「希腊习俗」败坏了罗马公民的道德。基督教教义也明文谴责这种行为。

纪晓岚在《阅微草堂笔记》中专门批判这一现象,并且专门分析了这一现象的原因。他指出,一方面「娈童则本无是心,皆幼而受绐,或势劫利饵耳」,即,儿童从小受骗,威逼利诱导致;另一方面「至若娈童,本非女质,抱衾荐枕,不过以色为市」,则指出这种「娈童」交易的本质。

邪恶,但是

承认它们离改造就只有一步之遥

纪昀指出的「以色为市」在今天依然很有意义。20世纪70、80年代,在道德和法律打击下的恋童风气转为地下之后,这件事情就渐渐被大众忽视。有社会学家统计,在1995年之前,「恋童癖」之类的词语几乎从未出现在《纽约时报》等媒体的报道中。

而在此之后,

随着网络的发展,通过互联网传播儿童色情制品达到极端,由此还形成一条严密的产业链

,包括贩卖儿童在内。在美剧《犯罪心理》第二季中,就有相似的情节,影片中我们惊恐的发现失踪儿童所在学校的校长竟然也涉及其中成为买家。这种藏在平静,游走于日常生活之中的犯罪,更让人惊心。

担心并未结束。从2011年的《熔炉》到2015年的《聚焦》这两部根据真实事件改编的电影将这样的伦理道德问题直接揭开,逼得即使我们再害怕也要面对这个问题。可是难以厘清的不仅是概念还有恋童的行为本身。孩子本身就是受社会和成人呵护和关爱的群体,我们无法做到随意以恶意去揣度他人关爱之举,如果真正陷入这样的境地,那么我们的道德和伦理无疑也一败涂地。

电影《聚焦》剧照

同时,在今天的网络社会中,不管是在游戏、漫画的二次元中,还是在现实的世界里,

关于正太、萝莉的喜爱几乎变成一种普遍的风气

,其中也包括越来越年轻化的明星消费。当然,这种偶像消费也不应该推测为是一种「恋童」倾向,毕竟在广告中所谓的3B原则,就包括baby。从商业角度而言,天真可爱的孩子也确实能够吸引更多人。

但是越来越多的儿童综艺,越来越多的明星从小出道,越来越多的人习惯在社交平台分享孩子的成长点滴的现实背后,家长也要警惕,社会毕竟还有这样的邪恶存在:那些售卖的儿童资源,有多少是来自于这样无心的分享?

伊恩·麦克尤恩在他的短片小说《蝴蝶》中描述了这样一个故事:孤僻自卑的少年用蝴蝶引诱九岁女童,并最后将她抛下运河。麦客尤恩说明了这样一件事情,人性本恶,犯罪和邪念有时候就在一念之间,有时候本能和欲望并非像我们想象的那样可以很好的被关在笼子里,一点点的懈怠的后果可能是笼子松动了而我们还不自知。

正如杰克·斯莱所说的:「麦克尤恩的小说给我们的启示是:如果不揭露日常生活的残酷性,我们就会对它们熟视无睹;通过强迫见证当下社会的邪恶,他们也逼着我们去承认它们;他宣称,承认它们离改造它们只有一步之遥。」

在涉及孩子的问题上,大多数人无法做到无动于衷。行动有时候不仅仅需要我们用怀疑的目光打量孩子生活的环境,更多时候,战胜本能,战胜恐惧和羞耻,每个人向内自我审视也格外重要。如果问:

可能阻止恋童最终滑向伤害儿童的方法是什么?

不难,有人像麦克尤恩一样清醒,有人像大卫·戈德堡一样勇敢就可以。

▲ 本文仅代表作者观点,不代表本刊立场

END

欢迎分享到朋友圈,如想取得授权请联系原公众号。

如果想找到小南,可以在后台回复「小南」试试看哦~