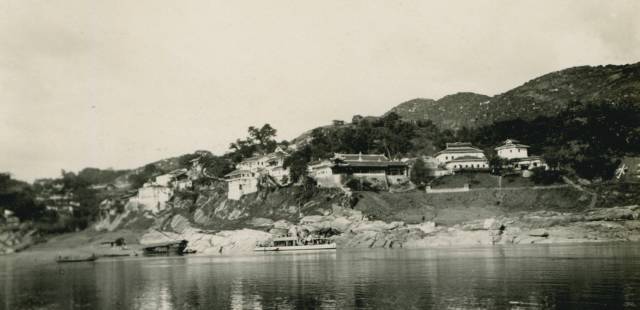

(开埠时期的南滨路)

它是重庆主城保存最为完好

规模最大的历史文化街区

也是重庆工商业贸易的摇篮

抗战时期许多国家使领馆都在这里

甚至,

“中国版好莱坞”

也曾进驻于此

如此传奇的山水名街

没错,它就是

慈米龙老街

!

(重庆龙门浩)

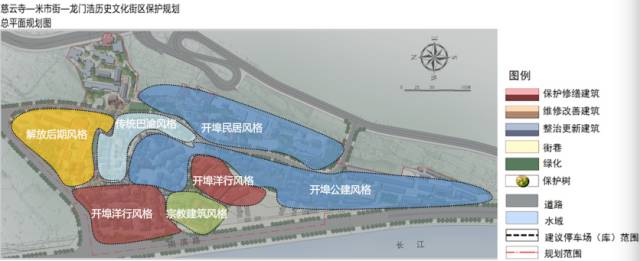

3月27日,南岸区城乡建委消息,

慈云寺—米市街—龙门浩传统风貌街区首开区近日已启动基础工程建设

,首开区占地约27亩、建设规模约1.7万平方米,

计划今年9月底前开街。

据了解,

早在2014年,市政府就批复同意设立慈云寺—米市街—龙门浩历史文化街区

。

慈米龙传统风貌街区位于南滨路,由

慈云寺、米市街、龙门浩三个地块组成

,总长度约1.5公里,总用地面积约540亩,总建设规模约18万平方米,预计总投资37.8亿元。

这个街区拥有清代、民国、抗战等时期重要历史遗存,包括名人故居、古牌坊、古埠头在内19处文物,其中,全国重点文物保护单位1处,省级文物保护单位3处,市(县)级文物保护单位15处,具有“开埠史证、抗战传奇、山水名街”等多重价值。

在今年3月初,“慈云寺—米市街—龙门浩”历史文化街区老街一期工程初步设计方案通过专家审查

,慈米龙老街一期工程位于南滨路慈云寺旁,始建于清末民初,占地面积4228.81平方米,建筑面积5728.5平方米。

(根据开埠时期建筑风格而设计的效果图)

一期修复工程完成后,

将重现开埠和抗战时期的重庆风貌

。慈米龙老街二期工程将视一期工程完成情况适时启动。

2020年,慈云寺—米市街—龙门浩传统风貌街区计划全面开街,建成后将形成集

清代、开埠、民国、抗战和宗教等传统文化元素为一体的传统风貌街区

。

承载着众多重庆人的期盼

花费如此大力气精心设计

有人不禁会问:

在过往的沧桑岁月里

它究竟见证了哪些风云故事?

(重庆海关原址)

峡江开埠史记载:1890年3月,中英《烟台条约续增专条》签订,重庆作为通商口岸对外开放。重庆开埠后,南岸成为西方列强开设机构的首选之地。

英、法、日、美、德等国,在南岸境内设海关、建码头、修仓库、开洋行……仅南滨路一线,不仅有法国水师兵营、王家沱日租界,更有洋行27家。

位于龙门浩下浩的立德乐洋行,主要经营四川土特产和外国舶来品,其主人英国人立德乐,是大名鼎鼎的川江航线开辟者。

1898年2月,58岁的立德乐自任船长,驾驶7吨重的木制小轮船“利川号”从宜昌出发,穿越三峡,经过20多天的艰苦航行后抵达朝天门码头,成为驾驶现代化轮船航行川江的第一人。

传教士、慈善家、医生马嘉礼1921年在下浩创办万国医院,这是重庆最早的西医医院之一,有病床30张,抗战时救助了大量难民。

1927年,重庆大资本家黄锡滋在慈云寺街区通过与法商“假合资”的方式成立了聚福洋行,每年向法方缴付一定费用,就可在货船上悬挂法国国旗,但法国人并不参加经营管理,不问盈亏。

这桩“合作”不仅使他避开了军阀官匪的压榨宰割,也抵制了同行业的吞并,成为有史料记载的全国最早的假合资。

1939年,武昌中华大学在米市街筹建临时校舍。时任武昌中华大学校长的陈时邀请郭沫若、邹韬奋、陶行知、冯玉祥、邵力子、范长江、李公朴等学者、名流到大学演讲。

此后,为配合盟军对日作战,军事委员会外事局会同教育部在1944年、1945年两次向重庆各大学招收翻译人员,中华大学不少师生应征入伍,奔赴抗日前线从事翻译工作。

(1909年慈云寺片区)

建于唐代的慈云寺,是迄今为止全国惟一僧尼合庙的佛教寺院。因为寺庙左侧有石刻青狮,与长江对岸的白象街遥遥相望,素有“青狮白象锁大江”之说。

这个知名寺庙在1940年重庆“大轰炸”发生时,还成立了“慈云寺僧侣救护队”,有70多位僧侣参加。

1938年,有中国版好莱坞之称的“中央电影摄影场”迁至慈云寺黄家巷,培养了史东山、蔡楚生、白杨、金山等一批艺术家,拍摄了《中华儿女》、《长空万里》和《青年中国》等影片。

被誉为中国“凯瑟琳·赫本”的白杨所居住的别墅就坐落于黄家巷。

龙门浩老街是真正的“洋人街”。抗战时间,南山和城区隔江相望,地势险要,防空条件较好,美、英、法等国使领馆、别墅等都建在龙门浩。