如果有一天你找不到我,请关注:三间房七号院

今晚这期《奇葩说》的辩题有点长:村里有一口愚人井,喝了里面的水会变得意识错乱颠倒黑白,村里其他所有人都喝了,你喝不喝?

这道题换句话说其实就是:众人皆醉,你要独醒吗?——像小s那样“不喝酒会死”的人,估计肯定不要醒着。

如果我们再把角度换成上帝视角,不做“好与坏、对与错”的预设,那这道题其实可以变成:

听不见音乐的人,以为跳舞的人疯了——你要做听不见音乐的人,还是跳舞的人?

(下回你看到一群疯子,先不要急着骂人家傻逼,先问自己:我会不会就是那个听不见音乐的人?)

大多数人,不是舞者,是“听不见音乐”的沉默者。

最终你会选哪一个,取决于你更在乎,或更喜欢哪一个。

你喜欢安静,就会选择做一个“听不见音乐的人”,你喜欢狂欢,就会选择做“疯狂扭动的舞者”。

如果你认为好奇心大于一切,那你原本喜欢什么,就不那么重要了,你会选择和现在的你,不一样的那一边——就像说自己“一直不合群”的康永哥一样,他很好奇合群是一种什么样的体验,所以他选择喝。

如果你像如晶一样,认为“爱的人大过一切”,那你的选择权,其实就已经交给了你爱的人。

如晶在节目里说的那个故事,《红色的月亮》,很高级,我想到的是《暮光之城4》里面,女主嫁给吸血鬼男主之后,变成吸血鬼的故事。

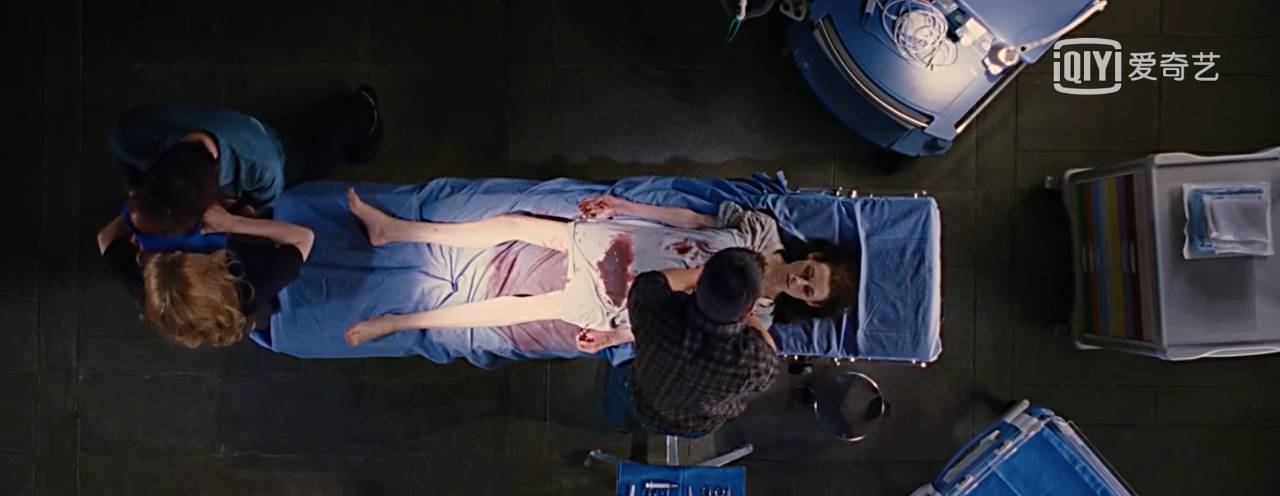

当时生完孩子的女主,停止心跳,躺在那里。

绝望的男主别无选择,替她注入吸血鬼的血液,让她复活——等她醒来之后,这个世界还是那个世界,但女主的阵营,从此从人类,变成了吸血鬼。

看这部电影的时候,我还在上高中,是非、黑白、美丑的对立阵营,站得很清楚,但那是我第一次,那么强烈地感受到:原来转换阵营,并没有我想象的那么不好。

后来大学的时候看《奇葩说》,听到高晓松说:

小孩看对错,大人看利弊。

才突然发现:自己不知道从什么时候起,已经不觉得这个世界“非黑即白”了——不经意间,自己居然已经臭不要脸地,长大了!

婴儿不懂什么是“对错”,上学的孩子听老师教他们什么是“对错”,但等到我们毕业,在红尘里打过滚,悉数见了世间百态,再问自己,却发现:

是非对错往往不是从一而终的。

再往后,你发现相比于”对错“(不是说“对错”不重要),

你找到了更在乎的事情。

米未CCO牟頔在米未的大群里,其实问过大家这道题,我当时的答案是:

喝了还能变美我就喝

(这就是一个典型的,臭不要脸,还臭美的人)——我更在乎的,就是“好看”。

为什么选”好看“?因为很多时候,“好看”本身其实就是那一杯“可以颠倒黑白“的水——你有没有发现,在这个本身就已经充满混乱和颠倒的世界里,好看的人说什么,大家都会觉得挺有道理的,比如姜思达(当然思达说的本来就对)。

电影《黑客帝国1》里,背叛黑衣人的塞弗,

他更在乎的,就是快乐。

他在选择回到“原本那个虚幻的世界”里去的时候,和特工史密斯做交易,他当时说了一句话:“抗争9年来,我才明白一件事,糊涂是福。”

(“愚人创造了这个世界,我们不得不活在其中”)

做黑衣人的他,看到他唯一坚持的理由,他爱的女主,爱上了后到的男主——他失去了唯一快乐的理由。

电影《大鱼》里,也有那么一个愚人村,一个消磨人意志的、安逸至死的乌托邦。

那里的草地绵软纤柔,那里的夜晚夜夜笙歌。

男主到了那里,被偷走鞋子,这样他就无法回家。

但当他意识到村里的所有人,因为可以不劳永逸,所以都日复一日一事无成的时候,他最终不顾所有人的劝阻,选择了离开——因为他觉得不经历过人间的磨难,天堂的美好对他来说就没有意义。

对《大鱼》里的男主来说,彼时彼刻,他更在乎的是“黑白灰混杂的人间”,不是“只有一种颜色的温柔乡”,于是他选择了离开,放到《奇葩说》的这道题里,也就是“不喝”。

《大鱼》里的这个愚人村,很像马东老师在总结陈词时提起的《桃花源记》里面的桃花源。

然而马老选择了“喝”,他当时说:

一个小径,你走进去之后发现一个完全不同的世界,里面的人,不知有汉,无论魏晋。我喜欢的是樵夫在你离开的时候,跟你说,“这里的事儿,不足为外人道也”,我怕的是,整个这个文章的最后一句,“后遂无问津者”,就是,故事完了以后,再没有人知道这个世界了——那我一定喝了,去看看。

如果有一天你找不到我,请关注:三间房七号院

马老说的其实是:

最大的悲哀,不是桃花源不存在,而是没有人相信桃花源的存在。

对我来说,最大的悲哀,不是不知道另外一个世界长什么样,而是只活在自己的世界里,是如同思达说的:“这个世界上,只剩下一种对错。”

点击阅读原文,看《奇葩说》今晚是谁进入半决赛4强~