1. 没有什么后工业社会;服务业也不会占主导;只有不断的产业革命

一些年前思想界有后工业社会的说法(丹尼尔 贝尔《后工业社会的来临》、《资本主义文化矛盾》)。现在没多少人讲了。大家明确知道,现在是信息和互联网产业的时代。但服务业将来要占主导的说法,还是很流行。

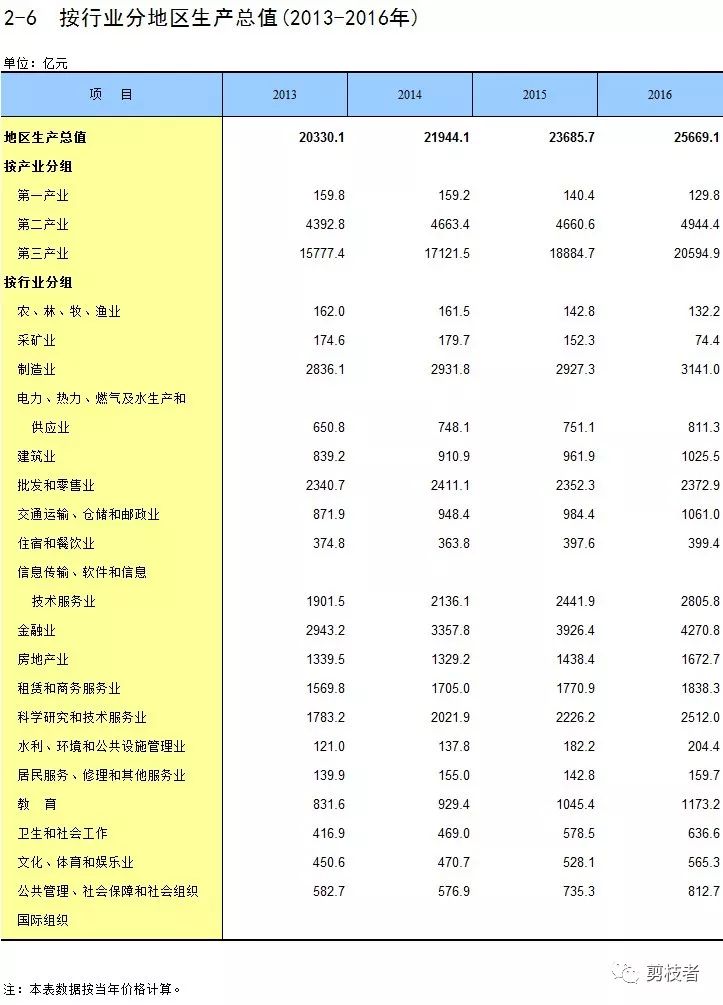

GDP统计上的服务业,是一个超级大杂烩,与日常意义上的服务业很不相同。狭义的服务业,像商业、金融和信息中介、教育、医疗、文化、旅游、科研,规模太小,很难成为产业主导。通信和信息产业(ICT或分析师们常用的TMT)很大,其中的设备制造部分被纳入制造业,其中的软件、互联网、信息媒体又被纳入服务业(即GDP分行业中的”信息传输、软件和信息技术服务业“),徒增混乱!

(图片与数据来源:北京统计年鉴 2017)

200多年来的产业革命,一直是可大规模推广的产业在主导,不是个性化的、定制式的、或局限在小范围活动的服务业。从产业的角度看,现在是ICT时代,不是什么后工业社会。如果ICT被独立出来作为与工业并列的一个新产业,信息产业,那么,就不会引起很多误会,说工业革命之后就是服务业主导了。

狭义的服务业永远不可能成为主导。上海张江高新区搞集成电路和生物医药,集成电路规模上去了,医药呢?看起来很接近,但空间远小于集成电路,集成电路一个厂下去就是100亿,医药小得可怜。武汉东湖高新区(光谷),光通信、芯片、显示,有很大规模,生物城的医药呢?看看规模,对照对照,就能知道,信息产业就是主导,医疗、教育、文化、养老,等等,不是。

(2015年浦东新区集成电路产值,600多亿,主要都集中在张江。同期生物医药产业销售收入在500亿左右。但是,生物医药产业的发展空间远小于集成电路。图片和数据来自网络。)

说服务业会变成主导,人们不再从事制造业,这种观点在美国1970s很流行。这解释了他们为什么放心大胆的将信息产业的工厂都放在东亚,日韩台接过了这一波产业迁移,珠三角长三角再接一波。现在,他们后悔了!他们是被自己的学者忽悠瘸的。怪不得任何人。

ICT产业时代,既需要有制造的部门、也需要有服务的部门,劳动密集、资本密集、技术密集,是同时都有的,分布在微笑曲线的各个部分,缺了哪一块都不行。说后工业时代是服务业时代,所以就把劳动密集部门移出去,为了追求美国环境优美,蓝天白云,懒得建工厂,接着就是信息产业的工厂所需要的资金也出去了,接着就是布列生产线、运转生产线的技术人才也出去了。于是就是整个产业的迁移。

《后工业社会的来临》这类的书还强调理论研究将居于中心、技术人员将取代企业家的决策地位,这些,都是学界人士对自身职业的偏好导致的。巴菲特说过,不要问一个理发师什么时候应该理发。理发师会回答,任何时候都应该理发。同样,不要问一个学者未来社会的趋势是什么。他一定会回答,理论和技术人才会成为主宰。

从产业上给社会分类、定性,这是好的。但是,如果沾染上了自身的职业偏好,非把文化、精神、理论当成未来主流,那就很糟糕了。

这些学者的理论分析背后还有一种对人类美好和幸福生活前景的理想。他们说,因为现在越来越有钱了,所以以后人们不再单纯追求物质,而是追求生活幸福,有的还说是追求精神素质,等等。似乎产业是为了人类的幸福而存在的。这种社会观念,只是出于人类的心理感受,而不是客观的历史。

200年来的产业革命,人类比从前幸福了吗?幸福的指标是什么呢?演化心理学和社会心理学提醒我们,在满足基本生理需求以后,人的幸福主要不是来自绝对的物质满足,而是相对的社会地位。正是因为别人有了工业产品,我也才要有,大家都有了,这就成了刚需,成了必需品,而不再是可选消费。只要大自然给我们人类个体设定了相对社会地位比较这一点,那就不能指望,人会放弃别人已经拥有的更多更好的产品而去追求个人认定的美好幸福生活或道德人文精神素质。而别人已经有了新的好产品,这种技术变异始终是存在的。

所以,不要再说,人类社会将会从工业社会走向后工业社会,从此进入服务业时代,从此我们不再追求物质产品而是追求精神满足。人性是不变的,人的社会比较的本能是不变的,我们始终会为创造和拥有更好的产品而努力。这场产品的军备竞赛永远不会停止,除非社会消失。社会里的人都是一样的,只是因为技术和产业的不同,大家追求的东西有了分别。从产业的角度可以描述社会,农业社会、工业社会、信息社会,等等。但是,仅此而已,不能改变人性,不能改变人的竞争行为,不能改变人的心理和社会偏好。

人生生死死,来来去去,留下的是后代,以及在社会地位的竞争中创造的技术和产业。个体是速朽的,而技术和产业经不断迭代而长存。K.K讲得还是有趣,技术要什么?技术需要人不断为它的升级而竞争、而奋斗(凯文凯利《科技想要什么》)。

你无法说服所有其他人同时停止开发技术,你也必须快速奔跑。这不是相互伤害,这只是自然选择的一部分。人作为生物的一种,自然选择是内建在我们的身心中的。技术和产业,当然不是神秘的主宰者;它们不是人。它们是人类找到的可以积累和变异的人工选择的新载体。人类站在地球之上,如此光辉,如此成就,很大程度上就是因为我们创造了这种载体,积累了历代的奋斗成果。它们不是人类的累赘,而是我们甜蜜的负担。

![]()

![]()

![]()

2. 工业产品的个性化定制化不是未来的主流产业;信息和互联网产业才是

现在有一种说法,经济排浪式消费已结束,将进入个性化多样化消费阶段。这是从传统工业制造业视野出发得出的判断。但是,如果传统工业和制造业不是未来中国经济的主要驱动力呢?很可能不是。

工业4.0、工业互联网、工业信息化智能化之类的从传统工业的升级角度出发的趋势判断,都基于传统行业及其延伸是经济主要动力的假设。如果这个假设不成立呢?很可能这个假设是不成立的。

传统行业和制造业对应的是稳定的存量需求。由于中国巨大的不平衡性,这个需求还有重复的增量。更重要的是异质的增量需求,这些需求来自通信、信息技术和互联网,它们将成为经济的主驱动力。

互联网、移动互联网App、智能手机、互联网、在线支付、共享经济、人工智能、云计算等等,不是传统工业,也不是工业的升级版和延伸,而是在新的维度上兴起的产业簇、产业网。这种信息经济数据经济智能经济,不仅是体现在信息消费上,而且为了支撑巨量的信息消费还要求巨量的计算芯片和存储芯片。海量芯片这种高科技“制造业”,不是来自传统工业和工业升级版的需求,而是来自互联网的新经济需求。

芯片消费不是像汽车和住房那样以亿十亿计,而是以百亿计,将来会以千亿、万亿计。其所创造的GDP,与工业本身没有直接关系,而是主要由互联网来驱动。

在千亿颗万亿颗芯片上搭建起来的互联网的信息消费,在财富和GDP规模上都将超过传统工业和制造业。为互联网消费服务的芯片制造不应计算在传统工业之内,它实际上应归于互联网新经济,正如农业机械制造不归入农业而归入工业制造业一样。

我呼吁,将电脑手机和互联网经济部门单独列出,作为第三大类产业,信息业,与第一产业农业、第二产业工业、剩余产业服务业并举。只有这样,才能突出新产业的重要性。

第一产业:农业

第二产业:工业

第三产业:信息业

剩余产业:服务业

传统工业和制造业的视野,依照自身惯性,将经济趋势视为工业和制造业的升级版,这会对经济的新趋势做出重大误判。

一方面,中国制造业的升级非常重要。另一方面,中国互联网和信息经济的主驱动力将来会超过工业和制造业。我们两者都要抓,但趋势在后一方面。

资本在中国各大城市下重注投资的显示面板、芯片、物联网、人工智能等产业,都是信息和互联网经济,不是传统工业和制造业。

芯片、手机、App,也不是什么个性化定制化的消费,相反,是高度同质、全民统一的消费。工业产品的个性化定制化即使会成为工业制造业的趋势,也仅仅是附属性的边缘性的,不是未来经济的主战场。信息产品则是在同样的芯片、极少的大平台上展开,个人提供的内容丰富多样,并不影响这一产业的规模效应和网络效应。

我希望智库和行业专家们更加重视信息和互联网产业,更加重视这一产业对于显示和芯片等所谓制造业的驱动作用。我建议将显示和芯片重新定义为信息制造,列入不同于剩余产业服务业的新第三产业,而不是第二产业,尽量避免工业制造业的行业视野的惯性束缚。

我甚至疑心,将来的“战争”主战场可能不在导弹航母,而在网络,在联网或断网,在信息干扰和阻断。因为每一种产业主导时,战争的主要对象都会转移到主导产业衍生的核心产品上。农业时代是铁器及其衍生的盔甲和刀剑,工业时代是钢铁能源化工电气及其衍生的导弹飞机舰艇核弹。信息和互联网时代呢?芯片和网络及其衍生的网络和联网断网武器。我不知道这个形式是什么。我只是做一个合理的推导。

3. 为什么智能手机的价格会在不久的将来超过汽车?

自从本茨和福特发明大众使用的汽车以来,没有什么比智能手机更重要的商业发明。汽车是重工业革命第二阶段的产物。重工业第一阶段开始于1870s,代表是钢、铜、合金、重型机械,用在工厂里,制造机器。这些为第二阶段准备了条件。汽车,综合利用钢、铜、合金、重工、电机的伟大作品,终于脱颖而出。汽车时代100多年了,仍然没见衰落的迹象。它如此重要,重要到处处可见,重要到很平庸,但汽车制造仍然是现代大城市的支柱产业。重庆武汉年产汽车都在300万辆上下。上海、广州,乃至北京,汽车产量都很大。我们所熟悉的大城市,几乎没有不以汽车为主要产业的。汽车已经100多年了,没有什么新鲜了,没有多少花样了,每次的新车型,就像每年发布的iPhone一样,已经失去了当初令人激动的兴奋。但它们从我们的生活中消失了吗?它们不再重要了吗?它们太重要了,它们重要到就像我们的手和脚,没有它们我们完全不行,每一天它们都是我们的刚需。

智能手机也是如此。从2007年第一代iPhone发布以来,智能手机的历史才短短十年多。然而,它将陪伴我们至少半个甚至一个世纪。人类找到一个伟大的作品,不容易。找到了,就不会轻易放弃。智能手机的好时代,才刚刚开始十年而已!

为控制机器而发明的复杂电路,以及在此基础上发展出来的集成电路,是产业革命也在主流边缘处创新的绝佳案例。重型机器完全可以机械控制,不必用电路。但转向电路,却打开了人类微观产业的大门。1970s开始的信息与通信技术革命(ICT),是信息时代的第一阶段,它的主题就是分析师说的TMT。1990s互联网启动,PC大规模进入办公室和家庭。接着迎来了它的泡沫和崩溃,就像每一次产业革命进行到一半的时候一样。接着,iPhone成为这场泡沫之后冒出来的最美丽的花朵。人类上一次发明像智能手机这样伟大的产品,还是福特的时代。智能手机很快大规模普及到每个人的手中,小米、华为、Oppo、Vivo抓住了这个伟大的机会,深圳-东莞成为世界电子制造之都。这个时代,按照以往产业革命都要持续45-60年的经验,还要延续一段时间,也许到2020s结束。那时,我们会遇到TMT的真正退潮。现在是2018年,现在还不会,今年不会,明年不会,2025年也不会。

智能手机会有大小年,会有换机周期,就像汽车有换车周期一样。但智能手机,还将继续升级、继续扩大它对于我们工作和生活的接管范围。更何况,智能手机其实并没有完全普及;还有很多人不知道拿智能手机干什么;还有很多中老年人只是最近才学会使用它。更不用说在印度、在东南亚、在非洲,甚至在欧洲、在美洲,还有好多人都没有智能手机。华米OV的好日子还没有完。

一个可以看得到的趋势是,智能手机将要接管一切家用和办公屏幕的控制,乃至一切电器的控制。前者,智能手机是手持终端,一切内容都显示在各种各样的屏上,改造办公和家庭设施,这个过程才刚刚开始。后者,是所谓的智能家居、或者物联网,目前还不太明晰。

在智能手机发明10年并在近5-6年在中国大城市快速普及以后,有人已经迫不及待的期待下一代终端工具,比如智能手表、智能手环、智能头盔。我想说,没那么快。它们顶多是一个点缀,一个花边,一个噱头。至于神经芯片接口,那就更是人类对自身肉体的朴素迷恋的产物,永远不可能成为一个大规模的产业,能在医学上有所应用,就善莫大焉了。

搜索一个伟大的作品的难度是极其极其高的。一旦搜索到以后,要让人们轻易放弃它,也是极其极其难的。

智能手机的时代没有结束,还会继续。

新出的iPhone卖1万块了。有一点贵。但以前也要5000。手机能做的事情越来越多,只是我们的周边还不配合。我希望,手机可以控制我的PC。事实上,PC正在失去价值,除了它配套的大屏。手机+多屏,应该是未来办公和家用的基本配置。

到了那一天,手机会卖多少钱?2万?3万?2025年,也许会到4万、5万?零部件会越来越便宜,但功能越来越复杂,它接入我们的一切电子文档、数据、信息。你愿意为一个图书馆、电影院、笔记本、摄影机、照相机、钱包、钥匙付多少钱?在中国已经基本实现,一个手机,走遍天下。将来衣食住行、办公做事,都会被手机接管。手机会变成我们身体不可分割的一部分。

迟早,一部好的智能手机的价格,将超过一辆普通的汽车。

不要期待智能手机发新款会有多少变化。成熟产品的花样越来越少,但它依然重要。一方面,中国的手机会席卷东南亚、印度、非洲,乃至欧洲美洲的部分地区,世界上多数人口密集区的手机应用都会以今天的中国为榜样。手机和互联网企业出海,是大势所趋。另一方面,中国本土的手机应用依然会继续升级,手机将会接管更多的屏、更多的电器。

苹果将到多少市值?1万亿美元了。再翻一两倍有没有可能?小米呢?阿里呢?

由于中国的青年一代在智能手机的生产制造和应用开发上进入世界一流方阵,我对中长期中国的经济依然看好。2020sTMT行业真正退潮的时候,我们才会遇到真正难以解决的问题。