墨茶的幸与不幸

“你们有幸遇见这样的时代,但时代更有幸遇见这样的你们”——2020年5月3日bilibili推出的演讲视频《后浪》,2562.2万播放量,27.3万弹幕,156.9万点赞,102.9万转发。

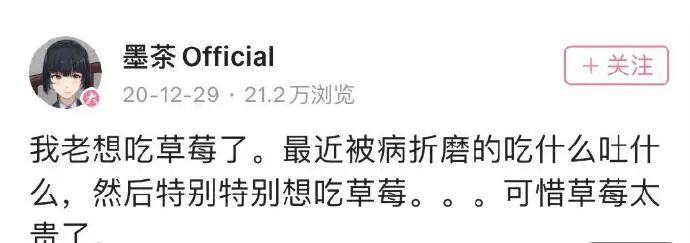

不知道那个叫墨茶的UP主看到这段时作何感想,他应该没有想到自己看不到2021年的青年节。

幸运和幸福,和墨茶短暂的人生无缘。

充满讽刺意味的是,当他在三次元世界变成了一捧不知去处的灰烬后,他在B站的二次元身份真的有幸了,从100个粉丝的“没人看到UP主”,变成了100多万粉丝的“网红”。

据说还有很多“充电”和“上舰”——就是给钱的意思。B站和UP主五五分账,但UP主提现时还要缴20%的税。当然,墨茶不用缴税了,死人是不用缴税的,但账还是要分的。

如果墨茶生前有十分之一的粉丝和相应的收入,那他或许不至于“贫病而亡”。

但他如果没有贫病而亡,那么他只是无数“没人看的UP主”之一。他红不起来,因为他只会打打游戏、玩玩二次元,不会指点江山、怒斥资本、嘴炮美日等等套路。

B站没有善待活着的墨茶,因为他没账可分。同辈的“后浪”们也没有善待活着的墨茶,因为他没有值得关注的价值。但他死后,却有了可分的账,有了值得关注的价值。

关于墨茶的一切,看起来都像是一场讽刺剧。

B站的生意

B站在这个事件中的角色颇为尴尬。尽管程度较轻,却也成了“后浪”们剑锋所指的“资本罪恶”。

B站确实有一个“罪恶”的开端,起家于“二次元亚文化”,经历过多次整顿,让人非常同情。被收拾多次之后,B站终于百炼成钢,成了“后浪”的基地。

“B站青年”也不再是边缘化的灰色小众,而成了红兮兮的样子。

去年铿锵的《后浪》就是B站华丽变身的胜利宣言——与B站推销的“后浪”形象相比,墨茶反而更有一点早期“B站青年”的色彩。这也是很嘲讽的事。

于是B站的生意也变得红火无比,近五百亿的市值,开始走向巨头的行列。更可喜的是,在老巨头们已经风声鹤唳、戴罪之身时,B站逆风走向支付领域。在揭批老巨头的大合唱中,B站的“后浪”们确实是有功之臣。

资本靠着做反资本的生意,成了资本圈的巨头、巨巨头。这多少有些滑稽,但并不算是意外。

大洋彼岸也在发生差不多的事情,推特、非死不可上活跃着美国“后浪”——桑德斯的门徒和黑命贵,差不多也到了快拆家的程度。

对此,倒是有个现成的解释。一百多年前的经济学家熊彼得曾经预言了这样的场面,他认为资本主义确实会走向自我灭亡,但不是因为阶级斗争,而是因为资本主义打开的自由空间会内生出毁灭自由的因子。

熊彼得认为这是一个“创造性破坏”的过程,不断创新不断破坏。但我想说的是,他可能过于乐观了,破坏未必是创造性的,也可以是严重的机能退化。如果是创造性的机能退化,那么破坏性更强。

B站的主旋律生意确实是创新的,比起我年轻时被捏着鼻子灌下去的主旋律,B站的产品是真香。

但是,到头来还是逃不过分账、税负自理的原罪。

B站董事长陈睿在接受一次采访时表示,“中国有太少的企业把用户当成一个平等的人来看。你只要把他当成一个平等的人对待,他对你是很维护的。”

墨茶被平等地对待了吗?熟悉B站推荐和评价新人机制的都知道。资本逐利无可厚非,一边逐利一边唱高调,吃相就有点难看了。一边逐利一边唱高调,一边还要建构和营销虚假的“后浪”形象,那只能说是恶心了。

“后浪”让人失望

墨茶是一个和资本无缘的人,至少在身前是这样的。只不过资本搭了一个B站,让人们知道了他——绝大部分是在他的身后。他和资本的故事,也就那么多。但,这是不够的。

在反资本的叙事中,需要三个固定角色:加害者、受难者和拯救者,即周扒皮、祥林嫂和格瓦拉。“后浪”之死引发的情感共鸣,最适合其他“后浪”拿来做祥林嫂的标本。

墨茶的“网红化”大体如是,或许是这个不幸青年最后的不幸。

悼亡,从来都可以是一门生意。墨茶之死是B站的生意,也是后浪们的生意。那个“纪念账号”大体就是这么个生意。