《中华读书报》征订正在进行,恭请读者朋友到当地邮局订阅。

邮发代号1-201

随着新型冠状病毒的肆虐,蝙蝠这种低调的动物在最近突然成为人们关注的焦点。蝙蝠在不同文化中被赋予了不同的文化内涵,最近人们关于蝙蝠的讨论和分歧便反映了不同文化观念的碰撞。

蝙蝠是世界上唯一能飞的哺乳动物。它既非“飞禽”,亦非“走兽”。三国时期的曹植曾经写过一篇《蝙蝠赋》,称蝙蝠“尽似鼠形”“谓鸟不似”,说的是蝙蝠长得像老鼠,又有些近似于鸟。中国的不少古书,便误将蝙蝠归入禽类。直到18世纪,法国作家贝尔纳丹·德·圣皮埃尔在其著作《自然之和谐》中仍对蝙蝠属于鸟类抑或兽类拿捏不定。

《伊索寓言》记录了一个大家耳熟能详的故事:

鸟类来邀请蝙蝠:

“来加入我们的阵营吧!

”蝙蝠回答道:

“我是兽类。

”

后来鸟类与兽类握手言和。

蝙蝠去参与鸟类的庆祝仪式,被鸟类拒绝了。

蝙蝠又想加入兽类,同样吃了闭门羹。

(《鸟、兽和蝙蝠》)

这则寓言讽刺的是“墙头草”。《伊索寓言》中还有一则《蝙蝠和黄鼠狼》的故事:

黄鼠狼说自己平生最恨鸟类,绝不会放过蝙蝠。

蝙蝠辩称自己是老鼠,不是鸟,于是被放了。

后来这只蝙蝠再度跌落在地上,被另一只黄鼠狼逮住,蝙蝠请求饶命。

这只黄鼠狼说自己平生最恨老鼠。

于是蝙蝠说自己是鸟,而非老鼠,于是再度逃过一劫。

这则故事同样是就着蝙蝠似鼠又似鸟的形象发挥的,故事中的蝙蝠可谓圆滑。唐人释道世撰《法苑珠林》引《佛藏经》:“譬如蝙蝠,欲捕鸟时,则入穴为鼠;欲捕鼠时,则飞空为鸟。”可与《伊索寓言》的这个故事参看。

在《伊索寓言》中,蝙蝠的形象大多并不光彩。这是古希腊的情形。西方文化的另一重要源头——希伯来,同样对蝙蝠没有好感。在摩西五经之一的《利未记》中,蝙蝠被归入“可憎,不可吃”的范围。

在西方文化中,蝙蝠的形象相当负面,甚至是邪恶、魔鬼的象征,这与其狰狞的面目、夜间活动的习性以及阴暗潮湿的生活环境有关。西方神话中的恶龙与恶魔撒旦,长着类似于蝙蝠的翅膀,恶龙、撒旦和蝙蝠在形象上是同构的。此外,蝙蝠还常与女巫联系在一起,是一种邪恶的意象。

女巫与蝙蝠

在吸血鬼的传说中,蝙蝠还是吸血鬼的化身。大家现在所熟悉的长着尖牙、身着黑袍的吸血鬼形象,是18世纪以来文艺作品结合美洲吸血蝙蝠的形象产生的。大多数蝙蝠以植物的果实、昆虫等为食,只有中、南美洲的三种蝙蝠(分别是吸血蝠、毛腿吸血蝠和白翼吸血蝠)吸食动物的血液。因此,吸血鬼与蝙蝠发生联系,实际上是在发现新大陆之后。

英文中的许多习语,如as blind as a bat(像蝙蝠那样瞎)、crazy as a bat(疯狂得像蝙蝠)、be bats(发疯)、a bit batty(有点反常)、have bats in the belfry(异想天开),都不是什么好话。在俚语中,bat(蝙蝠)一词又喻指“妓女”和“丑妇”。

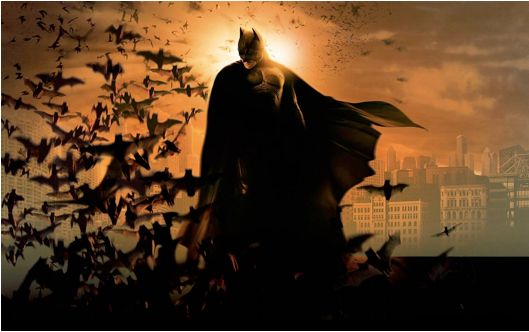

总体来说,蝙蝠在西方文化中是邪恶的符号。美国DC漫画中的蝙蝠侠则是正面的超级英雄,他的出现是比较晚近的事。

鲁迅曾在《谈蝙蝠》一文中说:“蝙蝠虽然也是夜飞的动物,但在中国的名誉却还算好的。”与西方文化不同,中国文化的语境中的蝙蝠虽然偶尔有差评(如曹植《蝙蝠赋》),但更多的时候是以吉祥物的面目出现的。

清人孟超然所撰《亦园亭全集·瓜棚避暑录》卷下云:“虫之属最可厌莫如蝙蝠,而今之织绣图画皆用之,以与‘福’同音也。”鲁迅《谈蝙蝠》也说:“(蝙蝠在中国有好的名誉)这也并非因为他吞食蚊虻,于人们有益,大半倒在他的名目,和‘福’字同音。以这么一副尊容而能写入画图,实在就靠着名字起得好。”由于“蝠”与“福”谐音,因而蝙蝠成了中国“福”文化的化身。

一般来说,体型越小的动物,代谢率越高,心跳越快,寿命越短。但由于蝙蝠拥有强大的免疫系统和DNA修复能力,不易感染病毒,也不易得癌症,故在哺乳动物中属于寿命较长者,最长可达三四十余年,而同等身型的老鼠寿命仅有两三年。因此,蝙蝠还成为长寿的象征。

蝙蝠作为一种意象,被赋予了许多吉祥的意义:蝙蝠倒悬而睡,指“福倒(到)”;红色的蝙蝠,指“洪福”;五只蝙蝠,指“五福”;与鹿一道出现,指“福禄”;与桂花一道出现,指“富贵”;与寿星、寿桃一道出现,指“福寿”;此外,红色的蝙蝠还常与捉鬼的钟馗一道出现。

尤其是明清时期,蝙蝠的形象在建筑装饰、绘画、陶瓷、雕塑、刺绣上频繁出现。曾先后作为和珅、永璘宅邸的恭王府,更是装饰了9999个蝙蝠图案,被誉为“万蝠(福)之地”。

恭王府的蝙蝠装饰图案

古人认为蝙蝠能带来福气,期待蝙蝠能够光临自己的屋宇,与现在有些人唯恐避之不及形成鲜明对比。

中国的蝙蝠形象与外来文化也不无交集。明代的冯梦龙所编《笑府·蝙蝠骑墙》记载了一个故事:

凤凰寿,百鸟朝贺,惟蝙蝠不至。

凤责之曰:

“汝居吾下,何踞傲乎?

”蝠曰:

“吾有足,属于兽,贺汝何用?

”

一日,麒麟生诞,蝙蝠又不至,麟亦责之。

蝠曰:

“吾有翼,属于禽,何以驾与?

”

麟、凤相会,语及蝙蝠之事,互相慨叹曰:

“如今世上恶薄,偏生此等不禽不兽之徒,真个无奈何也!

”

说的是百鸟之王凤凰和百兽之王麒麟庆生,蝙蝠分别以自己非兽、非禽为由不去道贺,遂被凤凰和麒麟鄙视。不难看出,这个讽刺蝙蝠“骑墙”的故事与《伊索寓言》中的《鸟、兽和蝙蝠》《蝙蝠和黄鼠狼》有异曲同工之处。由于在冯梦龙的时代,《伊索寓言》已经通过利玛窦、金尼阁等传教士译介为汉文,故有人认为《笑府·蝙蝠骑墙》受到《伊索寓言》的启发。类似的故事,还见于景颇族的传说,景颇族因而管墙头草叫“蝙蝠人”。这些故事究竟是平行关系还是交流所致,还有待进一步的研究。鲁迅《谈蝙蝠》一文谈的虽然是蝙蝠,实际上是在批判既非左派又非右派的“第三种人”,这一层寓意正是由《伊索寓言》的故事引申而来。中国一些当代影视剧(如电影《西游记之孙悟空三打白骨精》)中出现的蝙蝠妖形象,实际上是受到西方文化影响的产物。最近不少国人将蝙蝠妖魔化,也与在潜意识中接受了西方文化中的蝙蝠形象有关。

近来网络上疯传所谓的武汉名菜“福寿汤”——整只蝙蝠炖的蝙蝠汤。其实这些图片似都来自帕劳这个太平洋岛国,图中的蝙蝠是帕劳当地的一种狐蝠。帕劳蝙蝠汤是世界有名的黑暗料理,被用来吸引外国游客。这些图片在国内外广泛传播,不少国人因此认为是武汉人吃蝙蝠引发了新型肺炎,不少外国人也借此抹黑中国形象,影响极为恶劣。上文已经说到蝙蝠在西方文化中是邪恶的象征,因此吃蝙蝠对于西方人来说是不可想象的。

我以为,其实,武汉有些人虽然吃某些野味,但并不包括蝙蝠;“福寿汤”的名字也是图片发布者临时杜撰的,尽管它符合蝙蝠在中国文化中的寓意;蝙蝠很可能是新型冠状病毒的原始宿主,但目前并无证据表明就是蝙蝠直接将病毒传给人类的,或是某种人类食用的野生动物扮演了中间宿主的角色,说蝙蝠导致了此次疫情并不公平。

但中国的某些地区的确存在吃蝙蝠的现象。不少古书都记载,蝙蝠及其粪便有养生和药用价值。

成书于战国时期的《山海经·北山经》记载了一种叫“寓”的动物,称其“状如鼠而鸟翼,其音如羊,可以御兵”。清代的郝懿行认为这种状如老鼠、长有鸟翼的动物便是蝙蝠。《山海经》俨然是一本“野味大全”,记载了林林总总的奇兽异鸟,以及食用这些奇兽异鸟的效用。出于其数术书的性质,《山海经》中所记食用野味的情形,主要是从养生、药用或辟邪的角度出发的。书中说“寓”这种动物“可以御兵”,结合《山海经》全书的文例,“可以御兵”往往是就食用效用而言的,指吃了可以抵御刀兵的伤害。

西晋崔豹的《古今注》记载:“蝙蝠,一名仙鼠,又曰飞鼠。五百岁则色白脑重,集物则头垂,故谓倒挂鼠。食之得仙。”说的是五百岁的蝙蝠是白色的,由于头重脚轻而喜欢倒挂,吃了可以升仙。蝙蝠别名“仙鼠”,便与此有关。

东晋葛洪的《抱朴子·内篇》记载:“千岁蝙蝠,色白如雪,集则倒县(悬),脑重故也。……得而阴干末服之,令人寿四万岁。”则说千岁的蝙蝠是白色的,风干之后研磨成末,吃了可以延年益寿。

东晋郭璞的《玄中记》有类似的记载:“百岁伏翼,其色赤,止则倒悬。千岁伏翼,色白,得食之,寿万岁。”“伏翼”是蝙蝠的别名。据此,百岁的蝙蝠是红色的,千岁的蝙蝠则是白色的。

《太平御览》卷九四六引《水经》:“交州丹水亭下有石穴,甚深,未常测其远近。穴中蝙蝠大者如乌,多倒悬。得而服之,使人神仙。”谓食用该洞穴中的蝙蝠可使人超凡。

可见,食用传说中的白蝙蝠可以延年益寿,甚至升仙。在古人的观念中,白色的动物是祥瑞。白蝙蝠是高冷的仙物,李白有诗云:“常闻玉泉山,山洞多乳窟。仙鼠如白鸦,倒悬清溪月。”(《答族侄僧中孚赠玉泉仙人掌茶》)白居易亦有诗句:“千年鼠化白蝙蝠,黑洞深藏避网罗。”(《山中五绝句·洞中蝙蝠》)“八仙”中的张果老,传说其前身是白蝙蝠。在纳西族的东巴经文中,白蝙蝠也是神圣的角色。蝙蝠自然不可能真的活五百年甚至千年,但白色的蝙蝠在现实中的确存在,中美洲的洪都拉斯白蝙蝠(白外叶蝠)便是白色的。

洪都拉斯白蝙蝠(一些文章误将洪都拉斯白蝙蝠的图片解释为普通幼年蝙蝠)

此外,古人认为蝙蝠及其粪便有其特殊的药用价值,李时珍在《本草纲目·禽部·伏翼》中便总结了它们的各种药用价值和服用方法。

如吃蝙蝠可以治疟疾。《太平御览》卷九四六引范注《治疟方》:“蝙蝠七枚,合捣五百下。发日鸡鸣服一丸,乩晷一丸。遇发,乃与粥清一升耳。”

如吃蝙蝠可以治耳聋。现藏法国的敦煌写卷《五藏论》云:“天鼠煎膏巧疗耳聋。”“天鼠”即蝙蝠。

再如吃蝙蝠可以治眼疾。可能成书于汉代的《神农本草经》载:“(蝙蝠)主目瞑,明目,夜视有精光。”《艺文类聚》卷九七引魏晋时期的《吴普本草》:“伏翼或生人家屋间,立夏后阴干,治目冥,令人夜视有光。”说的是蝙蝠风干之后可以治眼盲,尤其是可以增强人的夜视能力。

蝙蝠的粪便被称为“夜明砂”,它还有“天鼠屎”“石肝”“黑砂星”等名称,据说吃了可以清肝明目,治疗疟疾以及夜盲症等眼疾。

蝙蝠的粪便之所以成为一味中药(类似的中药还有野兔的粪便望月砂、家蚕的粪便原蚕沙、麻雀的粪便白丁香、鼯鼠的粪便五灵脂),主要是由于蝙蝠在夜间飞行。但许多种类的蝙蝠的视力并不好(属于大蝙蝠亚目的狐蝠则视力极佳),主要依靠声呐系统进行回声定位,想通过蝙蝠提高视力无异于缘木求鱼。有人认为,蝙蝠吃昆虫,但不能消化昆虫的眼睛,故其粪便中含有大量昆虫的眼睛,依照“以形补形”的原理,吃了可以明目。也有人根据显微镜的观察指出,蝙蝠粪便中未消化的昆虫眼睛几乎不存在,并不能以此说明夜明砂的药用原理。而且,蝙蝠身上携带了众多病毒,其粪便更是五毒俱全,对于人体而言百害而无一利。像1994年在澳大利亚爆发的亨德拉病毒,便是由蝙蝠的排泄物引起。

尽管夜明砂的药用价值难以得到证实,但蝙蝠的粪便的确是极好的肥料,如泰国Khao Chong Phran洞穴的蝙蝠所提供的粪便,每年作为肥料的销售额可达13.2万美元。许多果树的种子都有赖蝙蝠的粪便播种,东南亚由于过度捕杀蝙蝠,榴莲等水果的产量也受到了影响。

夜明砂

蝙蝠及其排泄物进入中国人食谱或药典的基本原理是:蝙蝠寿命长,所以吃了长寿;蝙蝠在夜间飞行,所以吃了它的粪便可以增强视力。若以此类推,蝙蝠对冠状病毒在内的许多病毒免疫,食用蝙蝠也可以获得相应的超能力——但这显然并不靠谱。从《山海经》到后世的数术书或医药书,都不乏此类巫术思维,即文化人类学所说的“相似律”。如《山海经·西山经》记载了一种叫“蓇蓉”的植物,吃了它便会不孕不育,而这来源于它本身不结籽——不结籽和不孕不育是相似的;再如《山海经·西山经》记载“鸟多赤鷩,可以御火”,畜养赤鷩之所以能抵御火灾,正是因为它的羽毛鲜红似火。我们如若抛弃简单粗暴的“食补”观念,深入研究蝙蝠特殊免疫机制的原理,进而推进对人体健康的认识,无疑是人类的福音。

通常情况下,人们吃蝙蝠只是为了追求其养生和药用价值,因此吃蝙蝠并不构成普遍现象。在个别地区,蝙蝠也被作为一种食材看待,以岭南较为典型。宋人苏轼被贬岭南时曾写下“土人顿顿食薯芋,荐以薰鼠烧蝙蝠”(《闻子由瘦儋耳至难得肉食》)的诗句,说的便是岭南人“烧蝙蝠”的饮食习惯。明人陈琏所撰广东地方志《罗浮志》载:“千岁蝙蝠,色白如雪,山中间有之。亦有色红如茜。雌雄不相舍,多巢芭蕉中。皆可服之成仙。”基本延续了葛洪、郭璞他们的论调。

除了中国的岭南地区,吃蝙蝠的现象还见于非洲(如几内亚、尼日利亚、刚果、坦桑尼亚等)、东南亚(如泰国、马来西亚、印度尼西亚等)、太平洋诸岛(如关岛、帕劳、新几内亚等)等地区。不难看出,存在吃蝙蝠现象的地区主要在热带,当地的蝙蝠往往是个头较大的狐蝠。它们的头部更接近犬科动物,颜值相对较高。许多狐蝠以水果为食,又称“果蝠”。体型较大的狐蝠,翼展可达两米,体型大也意味着它们更容易成为人类的食材。由于人们捕食狐蝠,许多地方的狐蝠几近消亡,如帕劳狐蝠、台湾狐蝠、马来大狐蝠等都成了濒危动物,关岛狐蝠更是已经在1968年灭绝。

已经灭绝的关岛狐蝠

不同地区的人,对于食用蝙蝠有不同的理解。如非洲有些人认为吃蝙蝠能获得蝙蝠的力量,泰国有些人认为吃蝙蝠能提高男性的性能力,太平洋诸岛的有些人认为蝙蝠吸取草木之精华,因而吃了对人体有益,甚至将吃蝙蝠当作成人礼的标志。当然,很多时候,吃蝙蝠不过是当地相沿已久的饮食习惯而已。

出于其特殊的生理条件,蝙蝠能够携带众多病毒,但自身却百毒不侵。像亨德拉病毒、尼帕病毒、马尔堡病毒、欧洲蝙蝠丽沙病毒、梅那哥病毒、埃博拉病毒、中东呼吸综合征(MERS)冠状病毒、SARS冠状病毒乃至最近肆虐的新型冠状病毒(2019-nCoV),这些人类杀手追根溯源都与蝙蝠有关。有的病毒是人类直接接触蝙蝠感染的,如非洲的埃博拉病毒;有的病毒则通过中间宿主传播,如马是亨德拉病毒的中间宿主,家猪是尼帕病毒的中间宿主,单峰骆驼是MERS冠状病毒的中间宿主,果子狸是SARS冠状病毒的中间宿主,此次新型冠状病毒的中间宿主则尚有争议。

通常情况下,蝙蝠其实是一种极为低调的动物。蝙蝠主要以昆虫(尤其是害虫)和植物果实为食,许多植物的授粉、播种、施肥也有赖于蝙蝠。作为生态链的重要一环,同时也作为哺乳动物中种类仅次于啮齿类的大家族,蝙蝠在农业生产和森林生态平衡等方面发挥着不可替代的作用。一些致命病毒之所以从蝙蝠转移到人类身上,与人类破坏野生动物的生存环境、甚至直接捕食野生动物脱不了干系。科学家在云南某个洞穴发现了SARS病毒最早的源头——它存在于该洞穴的蝙蝠身上。如果不是有人对果子狸心存口腹之欲,很难想象云南深山中的这一致命病毒能与人类发生什么联系。我们没有必要妖魔化蝙蝠,真正需要反思的还是人类自身。

(作者为北京语言大学中华文化研究院助理研究员)

本文为中华读书报原创作品,如需转载请留言。欢迎转发到您的朋友圈。