奈良原一高《Japanesque》系列其一。

奈良原一高

:神隐者的

内心宇宙

撰文│廖伟棠

第一次接触奈良原一高,是八年前在米兰一个日本现代摄影回顾展上,他那一幅疾走过静谧长廊的和尚背影,与周围光怪陆离的实验作品格格不入,所以特别令人印象深刻。

但没想到,两年后,我在东京著名的喇嘛舍艺术书店买到奈良原一高的签名版摄影集《圆》,却是非常实验的形式主义作品,所有照片都用360度镜头拍摄,犹如一个个自足的小行星。

奈良原一高《复眼的时间》系列。

后来在东京另一家艺术书店小宫山书房买到1983年出版的一本奈良原一高选集,得以纵观他早中期的作品,终于对他两种极端风格的走向有了一个统一的认识:

向内心深处的隐匿和纯粹超现实主义的魔术,前者属于时间的修炼,后者属于空间的探险。

七八十年代的奈良原一高还没有拍摄《圆》这样极端的作品,但那时他已经放弃黑白,尽情用饱和的色彩去记录环球旅行中的幻梦,那些被视为“景点”的拍摄地。他聚焦的却是某一细微之点所凝缩的全局,这就像埃舍尔(Maurits Cornelis Escher)的版画,

充满拓朴学的诡辩意味。

奈良原一高《复眼的时间》系列。

不过这是一个醉意更浓郁的埃舍尔,感性依然超越着理性,饶有那时代从迷幻艺术过渡到 New Age 艺术的兴味。“景点”无限缩小到“点”,去除了消费时代的烦嚣,只剩下一个朝圣者的迷醉。

这一切,其实都能在奈良原一高的前期作品找到其起源。

1931年,

奈良原一高出生于福冈,小时候随父亲多番移居于长崎、金泽、奈良(在他的自传里说,那时他自己进行了“古寺巡礼

”,作家堀辰雄的文章启迪了他对美的沉思)等地,战后从中央大学法学部毕业却没有如父愿从事法律工作,马上去了早稻田大学艺术系进修。

就是在这期间他开始正式进行摄影创作,

交出了他的成名作《无国籍地》和《人类的土地》

。

奈良原

一高《无国籍地》。

两者都来源自他对战后初期日本的反视。《无国籍地》摄于大阪废弃的炮兵工厂。战争的功能被废除,日本作为被占领的战败国当时前景不明——这些虚空感都呈现在被直接抽象和解构的工业建筑构图上。把战争机器虚无化,也是一种消极的反战意识吧,一如奈良原一高回忆日本投降日他的感受:

极蓝的蓝天上,B29轰炸机穿云而过,他感到的是美,是“生与死‘日常’之壮丽”,并没什么日本人的屈辱感。

从此他想要记录和这荒芜青空呼应的人间之地。

奈良原

一

高《人类的土地》

。

《人类的土地》是他回到童年生活的长崎,拍摄一个不可思议的人类居住地:端岛。端岛又称为“军舰岛”,但它是讽刺的不能行驶的军舰,因为它是战前日本纯粹以水泥浇灌而成的一个半人工岛,一度是煤炭业基地,战后渐渐没落,七十年代实际已沦为无人居住的“鬼岛”。

奈良原一高拍摄的是它的垂死之日:无论那些绝望的矿工还是被自然收复的土地。写真回到它的原始意义:

一种提前的哀悼,我们都在拍摄自己时代的遗照。

我最喜欢的一张是奈良原一高站在长崎岸边远眺端岛,岛上还有残烟渺渺,岸上则是慈悲佛像率领着巨石岩和荒草,仿佛在呼唤端岛归来,此岸才是人类的土地。

奈良原一高《王国:狱中》。

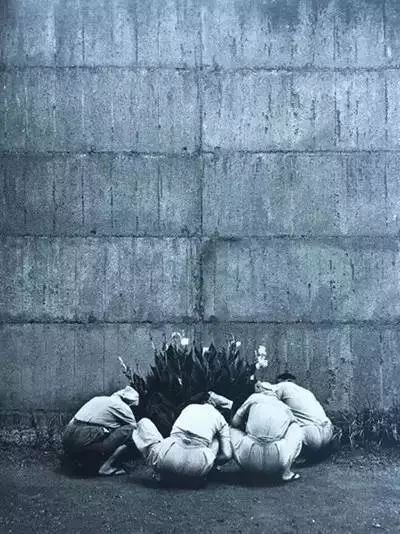

五十年代末奈良原一高的《王国》(据他说来自于加缪的小说《流放与王国》)连作,是他最深沉的作品,分为两个部分:“沉默之园”和“狱中”。

前者摄于北海道的当别男子修道院,后者摄于和歌山妇人刑务所(即女子监狱)。前者是极静寂中暗含内心信仰的澎拜,后者是不安骚动中渴求息宁,阴阳之互换如此。狱中,那些努力种植一丛鲜花的女囚,未必不是侍奉自己的主的修士。

人间、天堂与地狱,奈良原一高在出道之初已经奠立了自己的小宇宙。这样早熟的摄影师,日后的作品便游刃有余。他获得的最大财富,是在荒岛、修道院和监狱这样一个个不断封闭向内的空间里那些凝固的时间。

摄影本身就是对时间凝固的妄想,日本评论家把奈良原一高的摄影世界称为

“恍惚与不安共有的战栗的二重世界”。

我觉得还不够,奈良原一高追求的是从二重中超越。

就像他最后在日本传统美学中找到然后加以偏离的,那一辑《Japanesque(和风系)》包括色、能、禅三组照片,在西方视觉中也许是异域情调的炫奇,但奈良原一高始终着眼于场景中出现的“空”,那是他内心宇宙的一个虫洞,可以通往时间、空间悬置的瞬间。