夏尔

-

费迪南·拉缪

( Charles-Ferdinand Ramuz

,

1878-1947)

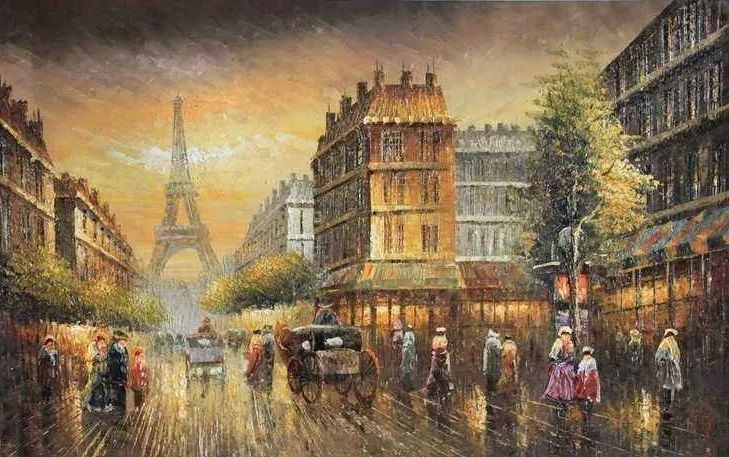

,瑞士法语作家。作品有小说、散文、诗歌、理论著作等,带有明显的地方主义色彩,致力于描写瑞士沃州山区的美丽风光、传统粗犷的风俗习惯。主要作品有小说《阿琳娜》《萨米埃尔·贝莱传》以及散文集《巴黎,一个沃州人的印象》等。

不应该接受任何现成的“才能”,重要的是看它是以什么造就的,这也是看它是否能够适合您的唯一方法。因此就必须再究其深层原因,继而从这些深层原因出发,实现自身那些起初很可能只被视为缺陷的才能。巴黎由其自身演化出的各不相同——如果不是矛盾相悖——的繁多形象,为那些来自外域而从外部审视它们的人提供了想象的内容。

在这些千姿百态的形象下,蕴藏着一种共同的、内在的,然而却是最重要的能力,那就是巴黎自由地表达着自我:巴黎不会在其外部选择它的榜样,甚至当它求助于过去时,它也是在它自己的过去中找到典范。

正是在这一点上,它不是“外省的”,正是在这一点上,它区别于“外省”,我不是说“外地各省”,正是在这一点上,它是巴黎。一切都缘于它不折不扣的独立性(我已写过)。而在无数的教训中,唯有一种永有裨益:那种明知会失误却不怕失误的自信;因而一种观点一经形成就抛出脑外,一旦想到便脱口而出;因而在思想与表达之间没有间隔与距离,因而说出去的话与内心的想法相守并存。于是我看到我们所受之苦,那就是想和说之间的中断,它是由这二者之间产生的怀疑所引起的犹豫不决造成的,我们不仅怀疑我们要表达的东西,而且还怀疑我们自身(因为二者实为一体,而当你不知你为何人时,你便不知你欲说何物)。

如今在巴黎,一切都在教我这种自由,更确切地说,是在试图向我灌输这种自由,因为我还在左右不定;巴黎对我说:

“依照你的为人行事吧,而若你尚不清楚自己是什么人,至少依照你认为的那样行事吧。像我一样,就是说别像我一样;做我所做的,同时保持你自己。”

一切的一切,赛丽耶太太和她美丽的语言,杂货商库德雷先生,草药商科龙贝尔先生,还有我天天去他家吃两顿饭的拉巴尔代尔先生,街上的行人,在咖啡馆的露天茶座和我同桌的邻客,所有的人都在教我自由表达,并以这自由而非这表达来启迪我。

是巴黎本身把我从巴黎解放出来。它用它自己的语言教会我使用(至少是努力使用)我自己的语言。因为要把直接即时的教益和那些影响深远的教益区别开来:而最深刻的教益也许就是,巴黎惊人地保持自我的同时,教你成为你自己。它遵从了某些准则:它教你遵从你的准则。于是我长期潜心研究我们的准则,那是一种本性,一片土地,我小小的祖国的政治命运,那也是我们的方言,我对自己说:“也许会从其中提取一些东西,也许还值得为此冒生命危险。”于是那边的那些人,我们一个个相继出现,还是影影绰绰,朦胧不清,隐藏在群山的褶皱里,或站立在湖边,或齐胸投身于他们的葡萄园中,或拉起他们撒下的渔网,——在一个也许是虚构的风景中,但由于虚构而更加美丽,他们本身也是虚构的,然而是在一个虚构的风景中虚构而成,人和风景是那么协调,以致人景之间有一种和谐统一:所有那些大大小小的人物,小是缘于他们在一个小风景中的身材比例,都与风景一道渴望着高大,因为对作家而言,高大若非存在于表达之中,即他赋予其创造物的大小,又存在于何方呢?而我看到纠正于事无济,学院意义上的纯正亦于事无济:我看到,我好像看到,一切规则恰恰能够被遵循,最严格、最严明的规则也都无一例外,因此人们能够写出最正确、最“典范”的法语,而所写之人、所叙之事却毫无生命、并不存在;美并不或不仅仅存在于,如他们所说的,一种精练正确的语言中,因为遵循规则是一回事,并且也是可以学习的,而对于生活的感受和对生活之伟大的感受是另一回事,并且是无法学习的。因而人们可以一一批评、分析、反复考虑一部书的所有章节、所有语句,并竭力使之符合某种可以说是毫无存在意义的标准;然而这部书却活着,而所有针对此书的反驳之辞不过是在否认书的生命力;——或者相反。因为有一个奇迹,就是感动,它不在我满怀激动、字字句句再吐这肺腑之言的地方又在何处?因为确切地说,像钟表匠眼戴放大镜、手拿镊子那样孤立地看待这些词句,并在眼前字斟句酌、反复推敲,就索然无味,毫无感动可言了,感动抑或有如医生称之为滤过性病毒的某些微生物,它发挥作用,我们也感觉到它在发挥作用,并且看见它发挥作用,却找不到它在何处。多少写得完美无缺的书都已销声匿迹,语法和句法的杰作又是何其多也!而与之相反,多少“搞得糟糕的”书,多少“写得差劲的”书保持着活力,不断保持着活力,并将继续不断地保持着活力;而如果说所有的巨著都写得很糟糕,巴尔扎克的小说写得糟糕,莫里哀的戏剧写得糟糕,还有《战争与和平》,还有《随笔集》,这是否有些过分?于是我受到一点点鼓舞,又受到一点点鼓舞,渐渐地,我超越了自我,抛开一切疑虑,对自己说:“要试试”,那是夏日的一个美丽的早晨,太阳正从一片辉煌的飞尘中升上高高的榆树梢顶。

也许应在此刻离开巴黎,这至少是我所做的。我离开巴黎,但我的一切都归功于它。

我离开了那些年复一年被修剪得整整齐齐的古树所掩映的美丽小径,那里座座泉水喷涌,林立着无数大理石雕刻的神像、女神像,远方矗立着某个高贵典雅的门面:我又回到另一片水的岸边,那是一片自然的水,把我和另一些门面分开,那也是自然的,是大山的峭壁高坡。我躲藏在我们的小灌木丛中,那还只是幼小的野树,但人们正是在野生的幼树上进行嫁接的。置身于这些荆棘丛,这些矮树林,这一大片原始的植物中,也许有一种园艺能教我们从中受益。

因为,我们不该——我又旧话重提——利用我们的缺点吗?比如说,我们笨拙不敏,但难道在笨拙之中没有一个纯朴的原则吗?它属于一个面对他所发现的世界毫无经验的人。难道不正是在笨拙之中,一个在未知世界冒险的人和一种尚未利用的生活进行直接而突兀的接触,从而拥有了所有的发现机会吗?我们迟缓,这是事实,但我们为自己而迟缓,我们至少能够为自己而迟缓,因为缓慢就是分量,缓慢就是严肃,就是一种与地球吸力中心的联系,而问题只在于认清它的原因,并不逃避它,也不假装轻松。轻松是一种价值,沉重是另一种价值:一切都看适合与否,只须让沉重“适宜”。而且,如果它为我们生性所有,那就从它出发,就是说承认它,因而依靠这一秉性。修辞的危险在于它们只是把相对的事物演变为绝对的东西。唯有“音调”是绝对的。音质只有参照音调才具有意义:音质本身并不能单独存在。您太慢了,别人对我说;我回答:您太快了。因为太慢是缘何而言呢?我的汽车每小时跑六十公里,您发明了将达到时速五百公里的飞机,可还有步行者在同一时间内几乎只能走一法里:孰胜孰负?是汽车,飞机,还是步行者?有些东西步行者看到了而飞行员看不见;有些东西步行者发现了,而有些东西是飞行员发现了。世界就是由所有这些发现的东西构筑而成的。我们每个人都只不过是世界的一小部分:关键在于世界的各个微不足道的组成部分要意识到它们各自置身其中的这个整体,同时又维护着它们的自治。别人走得太快了,我们慢慢走吧:这就建立了平衡。而我们沃州人,还是默默无闻,羞于言谈,窘于行事,可我对自己说:“接受这一事实吧,”在这一方面我还在以身作证。不要忘记,我们面向所有的边界:三种语言和三种文明的边界,两种方言的边界,奥克语和奥依语;又正好位于水流在罗讷河和莱茵河之间犹豫不决的方位;因为也许这一困境本身并非没有蕴藏着某种财富;也许它恰恰意味着无数可供我们选择的可能。

利用我们首先拥有的,再利用我们的秉性,并以我们自己的方式行动,这就是巴黎,就在我离开它的那一刻,给我的忠告。

但是,别人要回答说,您已离开巴黎很久了。您影射的巴黎是一个已不存在的巴黎。您瞧,别人会对我说,战争来了,转眼又已经结束二十年了,世事变迁,一切都消逝得越来越快。您谈的是一个世界之都的巴黎。它依然如此吗?您谈的是一个平衡稳定的巴黎:照你们自己的报纸所说,巴黎正处于全面革命之时。您肯定您刚才对它所作的描述完全符合事实、您也并没有杜撰一个巴黎吗?因为您先是虚构了您自己?尤其不要忘记,社会等级上上下下的生存状况二十年来已完全改变,尽管表面上几乎没有出现什么迹象;然而各个社会阶层长期以来是在外表上岿然不动,而在内部,它们却已是土崩瓦解,就像那些被白蚁咬噬的栋梁,表面上没有什么变化,而只要稍微一碰就会轰然倒塌。

也许别人言之有理,因为有些东西在变化,有些东西在延续:关键是要知道它们确切的意义。

关键是要知道在一个民族或一个国家的历史中是否存在着一些恒久不变的因素,巴黎是否恰恰不是由一些恒久不变的东西构成的。

它是否具有那种不断自我更新、又始终恪守自我,并且表现出不断否认自己、不断找回自我的地地道道法兰西式的灵敏与自如。我曾暗示过被称为“工人群众”的极其壮大的力量,可是看看吧,他们曾是国际主义者,他们如今不再是了,因而巩固着国家。他们曾是国际主义者,现在又变成了反法西斯主义者,以便今后支持法兰西反抗多数选举制国家的威胁,尤其是它们更具威胁性的控制。左翼党派团结一致的必要把各种学说的诸多分歧降到了第二位;口号是民主:法兰西是一个民主国家,工人是民主主义者:工人保卫法兰西。工人,由于一些意识形态的原因,我深知,在某种意义上又成为爱国主义者;他曾是反军国主义者:而如今他比右翼党人更尚黩武,也更崇尚民族主义,因为可能要打的战争对他来说可能是一场圣战。正像大革命时期,民族这一概念,在他看来(至少是暂时地),又一次和他对自己的权利以及对正义的想法混淆在一起,他时刻都准备捍卫这些想法,捍卫到底,甚至,必要时,挺身进攻。其次,由于人民阵线,这也许只是个想象而已,工人至少幻想参加政府;他的党不再是一个反对党,他分担,或者说今后他以为分担着权力责任;工人党的政策从前只是一种国内政策,而现在变成了一种对外政策;与其他党派相比,它以前只关心它在法国国内的状况:风云变幻,使它终于关注起法国同欧洲和世界其他国家相比所面临的处境。今年夏天(一九三八年)在巴黎令人震惊的正是这种暂时和解的特殊情况,我自然希望一种主导法国人的面对外部世界的协调一致,这也仅仅缘于各党派之间发生的新情况。这是一种补偿方式。对国际秩序的需要使法国免遭人们恐惧的国内政治骚乱。而我深知有黄金,有货币,还有货币贬值,因而生活费用很高:但是我们国家的人,尽管我们没有参加战争,难道生活费用就不高吗?而我们的物力或者我们的储备远不及我们邻国的力量。难道不应看到也正是在潜移默化地接受、而再也无法摈弃的一些共同的习俗、一种共同的思维方式和共同的文化中,深藏着谅解的种种可能吗?尽管表面上存在着各不相同的意识形态?也许还应认识到,巴黎(而且必须要说巴黎,既然它是引导法国的榜样)自一七八九年以来始终处于革命之中,大革命尚未结束,近一百五十年以来一直在继续。但重大的自由权业已获得,基本原则越来越被普遍接受,而且革命当初只是政治性的,现在则变得越来越具有社会性;因此首要的任务已经完成(这一点正和一切都必须同时做完的俄国的情形相反);在十九世纪,王朝复辟时期,继而是第二帝国时期,它们除了相隔一段时间外,都只不过类似于介于两个激进社会党或社会党内阁之间的弗朗丹或赖伐尔的内阁执政期间,纯粹只是事物必然进程中的短暂停滞。也许,在时断时续戏剧般实行的议会政治下,在无数次的内阁颠覆下,随着那些突如其来的推进,那些始料不及的倒退,一个已存在一个世纪之久、更加追寻一种新姿态的社会,正在不断地塌陷,大体上还算平静,当然也伴随着岌岌可危的爆裂声,时而还有彻底崩溃的威胁,然而它却并不因此而消减其独特的灵活性、卓越非凡的复兴力和与生俱来的勃勃生机。

巴黎是一个大都市,历史也许使巴黎在以它为中心的国土上变得有些失衡,与外省相比,历史赋予了它过高的威望,过大的影响力和过多的活力,但正因如此,巴黎才光华四射,耀眼世界。它只需从其自身汲取灵感,它是楷模而非摹本,它被仿效而不模仿他人。也正因此,它渐渐地与常情,或者说与正常生活相去甚远了一些,从而创造了一种属于它自己的生活;头脑过大,但巴黎还是有个躯体。有一个它太不了解的身体,它从中吸取的也许多于里面释放的东西,但身体会适时自卫:就是说有一些原则也有一个现实。这个现实,就是法国,尽管它只靠巴黎思考,而那个躯体,也就是法国。或者说巴黎是酵素,还有一块面团,面团就是法国。然而,首先要将原则贯彻于现实当中,但现实时而接受原则,时而又拒绝原则。思想确能激活躯体,但躯体有时也只服从一部分思想,它从提供的思想中选而用之:这就是它的功利之处。法国的外省总归还是肌肉,如果巴黎是神经:而神经只能靠肌肉生存。巴黎是抽象概念,是思想,是创造力,是抽象原则:整个法国才是它们首先得以存在的理由(因为法国能与巴黎的豪华相协调),也许这就起到了在众多的想象与创造中辨别可行构想的作用。外省决定现在;巴黎创造未来。

原载于《世界文学》2003年第3期

版权所有,如需转载请经公众号责编授权。

(公众号责编:文娟)

世界多变而恒永 文学孤独却自由

2017

年《世界文学》征订方式

订阅零售

全国各地邮局

银行汇款

户名:社会科学文献出版社

开户行:工行北京北太平庄支行

账号:

0200010019200365434

微店订阅

★

备注

:

请在汇款留言栏注明刊名、订期、数量,并写明收件人姓名、详细地址、邮编、联系方式,或者可以致电我们进行信息登记。

订阅热线

:

010-59366555

征订邮箱

:

[email protected]