中国人在地理大发现时代,大量移入南洋之举,起点可以上溯到荷兰制霸东印度群岛期间。历史常识告诉我们,在葡萄牙、西班牙双雄争霸之后,紧随其后崛起的全球性殖民大国,是16世纪末从西班牙统治中独立出来的尼德兰低地区,时称“荷兰共和国”。

与西班牙、葡萄牙这两个王权、神权至上国家不同的是,新生的荷兰是一个纯粹的商业共和国。以至于被一些历史学家认定为:世界上第一个赋予商人阶层充分的政治权利的国家。

太阳底下无新事,商业阶层主导的“共和体制”并非荷兰人的创新。在地中海时代,威尼斯等商业共和国,就已经籍此主导了地中海周边地区的经济,进而获取政治红利。当然,商业模式有很多种,亦有优劣之分。包括葡萄牙、西班牙等看似更重王权的国家,在海外殖民时,也经常会把殖民权特许给商人。荷兰人之所以更加的成功,在于他们的做法更加的纯粹,更加的商业化。

成立于公元1602年的荷兰东印度公司,承担着荷兰在南洋扩张的历史使命。事实上,荷兰人以纯商业模式进行海外开发的起点,还要早于这个时间点。在公元1595年-1602年期间,荷兰商人先后成立了十几家进行东印度贸易的公司。精明的商人眼中并非只有竞争,更会看到因为减少竞争(形成垄断)而产了的超额利润。在政治家的建议下,各自为战的荷兰商人们,很快以股份制为基础,建立了统一的“荷兰东印度公司”。

之所以在这里要强调一下时间点,是因为英国的商人,在公元1600年取得了女王特许,也成立了面向东方贸易的“东印度公司”。单纯从这个时间点看,英国人似乎是以商业模式,主导殖民扩张的先行者。然而考虑到荷兰东印度公司,实际是把之前十几个小型东印度公司整合为一个大型联合体,且整合后的规模十倍于英国东印度公司,开创者的称号其实应该是归属于荷兰人的。这一点,还可从荷兰东印度公司的全称:“联合东印度公司”看出。

实际上,荷兰东印度公司于西方殖民事业中的开创性,并不在于它法律层面的成立点,到底是早于还是晚于英国,而在于其模式上的创新。简单点说,包括英国在内的各国“东印度公司”,在运行模式上实际都是在模仿荷兰东印度公司。并且由此自身内部环境的限制,这些模仿行为都没有达到荷兰东印度公司的商业高度。

“荷兰东印度公司”的开创性,首先体现在它是世界上第一家现代意义上的“股份有限公司”。权力和风险、出资和收益对等,是一个基本商业原则。无论东方还是西方,商业合作中以出资份额,来确定收益分配比的“合伙制”模式都很普遍。不过这种合伙制并不是现代意义的“股份制”。

荷兰人在商业模式上的创新主要体现两方面:一是有限责任。过往的商业模式中,投资人往往要承担的无限责任。即使企业破产,也必须由个人承担无限的偿还责任。这一模式貌似对债权人更为公平,但也让投资行为的风险被无限放大,进而降低了投资的活跃度。“有限责任”则是指投资人仅以自己投入企业的资本对企业债务承担清偿责任。直白点说,投进去的钱赔了就赔了,投资人不用再对企业债务承担清偿责任,仍有机会再进行新的商业探索。

荷兰东印度公司办公楼

二是证券交易平台化。与“荷兰东印度公司”同期成立的,还有世界上第一家证券交易所,位于荷兰首都的“阿姆斯特丹证券交易所”(包括与之配套的第一家现代企业意义的银行:阿姆斯特丹银行)。其上市交易的第一支股票,就是荷兰东印度公司的股票。这开创了企业公开向社会募集资本,并自由交易的先河,并且让一切交易都变得快捷而有章可循。一直到今天,成立已逾四百年的阿姆斯特丹证券交易所,仍然吸引着众多荷兰内外的企业来此发行股票。

阿姆斯特丹证券交易所

荷兰模式并非完全摒弃政府的参与。有限责任和证券交易平台化的想法,本身也不是新鲜想法。只不过,付诸实施则需要政府的认可和背书。从政治角度说,将荷兰从西班牙帝国独立出来的“尼德兰革命”,是第一次成功资产阶级革命。“共和”体制的基础上选举出来的“荷兰共和国”政府,从属性上保证了政治将服务于资本和商业。

在这一模式下,政府之于东印度公司的角色定位,仅仅是作为一个入股的出资方,并获取相应的红利(比例为18%),以维持公共服务平台的运行。这使得私人资本获得了空前的安全感,并极大调动了荷兰民众参与海外扩张事业的热情。资本的主导,甚至让东印度公司在殖民过程中,几乎承担了所有原本应由政府承担的责任(同时也是权力)。

荷兰东印度公司,不仅能够自行组建雇佣军性质的军队,并发动殖民战争,还能够发行货币、建立殖民地,乃至与有关国家订立政治条约。

总结下来,荷兰之所以能够以一个后发小国的地位,成为葡萄牙、西班牙之后,第三个建立海上殖民帝国的国家,来源于它的更加纯粹的“商业化”属性,这种明显的商业属性,甚至为荷兰赢得了一个“海上马车夫”的外号。如果之前仔细阅读过威尼斯共和国的成长史,相信大家并不应该为荷兰的崛起感到意外。也不会怀疑,商业资本对“政治”的控制能力。

以上摘自微信公众号:地缘看世界

扩展阅读:荷兰东印度公司的发家史

早年,东印度公司的商人开着小船在葡萄牙、法国、西班牙等天主教国家(不允许女性堕胎)12 海里外的公海上游弋,专门接待女性堕胎。荷兰人的聪明就体现在不择手段地做生意上。

荷兰东印度公司是一家具有国家职能、向东方进行殖民掠夺和垄断东方贸易的商业公司,成立于 1602 年,至 1799 年解散。这 197 年间,公司拥有 15000 个分支机构,贸易额曾经占到全世界总贸易额的一半;总共向海外派出 1772 艘船,约有 100 万欧洲人搭乘 4789 航次的船前往亚洲地区。荷兰东印度公司最后发展延伸为海上贸易的代名词。

发家史

17 世纪欧洲是大航海时代,欧洲各国兴起海上冒险,探寻世界地理,发展外海的商机。当时食物不易长期保存,容易腐烂。胡椒等香料不仅可以掩盖肉的腐味,还能杀死食物中的细菌。对欧洲来说,香料是一种生活必需品。从亚洲贩香料到欧洲的利润极为丰厚。

1560 年,荷兰商人霍特曼蛰伏三年,获取了葡萄牙帝国称霸世界 100 年的秘密——香料群岛航线图。于是,霍特曼凭借一张地图、一本书率 249 人 4 艘船的第一支荷兰远征东方船队到达印尼万丹。虽然路程艰险,船队只有 89 人生还,但他们带回货物获得的 400% 的高额利润却使荷兰人义无返顾地派出了第二支远征队。之后,荷兰纷纷组织公司, 掀起东方贸易热,单 1598 年就有 5 支船队 22 艘船到达亚洲。1595-1602 年,荷兰陆续成立了 14 家东印度贸易船队。由于彼此间过度竞争导致大家无利可图,最终这些贸易船队合并成为一家公司,即“联合东印度公司”,或称“荷兰东印度公司”。

公司由位于阿姆斯特丹、泽兰省密德堡市、恩克华生市、德夫特市、荷恩市、鹿特丹市 6 处的办公室所组成,其董事会由 70 多人组成,但真正握有实权的是 17 人董事会。

一名法国人于 1697 年说:" 任何男子防范别人染指其情妇,却超不过荷兰提防别人插手其香料贸易。" 可见,东印度公司依靠暴力和严密监视的制度,推行长期的计划,其人员恪守纪律,堪称典范,如此才能有效地维持其垄断。他们还将其严密的商业集权化带到亚洲海域,一起带去的还有远超过葡萄牙东印度公司的暴政。

他们先后战胜西班牙人、葡萄牙人与英国人,从他们手里夺得马来群岛、孟加拉、马六甲、泰国、中国台湾,在广东、印度马拉巴海岸和科罗曼德海岸、日本设立商行。不过 1662 年郑成功将荷兰人赶出了中国台湾。

1669 年时,东印度公司拥有超过 150 艘武装商船、40 艘战舰、50000 员工与 10000 名士兵。

![]()

在华扩展

1604 年,第二次东方舰队副司令官韦麻朗率两艘大型战舰来到中国海面,途中遇到大风,漂流到澎湖岛。但好景不长,明福建都督同知沈有容率一支 50 艘作战帆船组成的舰队将荷兰人逐回巴达维亚。1622 年,科恩总督获知西班牙人意图占领中国台湾,派雷约生率领 600 人的舰队进攻中国澳门,失败后退到澎湖岛,并在风柜尾筑城,抢走 600 多艘渔船,强迫中国台湾人为他们服苦役。2 年后,福建巡抚南居益派军通过 8 个月交战,将荷兰人驱逐。

1624 年,东印度公司转到中国台湾,提出只要借用 " 一张牛皮大的地方 " 就行了,原住民以为荷兰人只是为停船上岸,也就同意了。但荷兰人竟然把一张牛皮分割成很细的皮线,连接起来圈占了鲲身(今台南安平一带),并在此大兴土木,设立据点 " 热兰遮城 " 和 " 赤嵌楼 ",建立中国台湾史上第一个统治政权(1624-1662 年)。

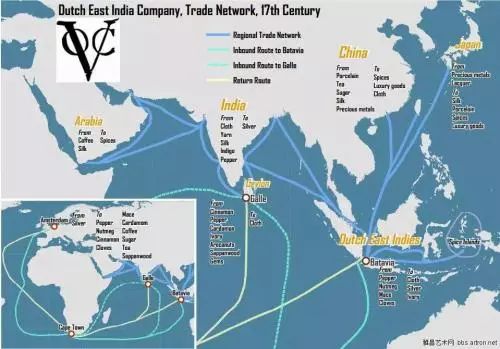

他们占领中国台湾的目的是为对中国、日本、韩国与东南亚据点的枢纽,并垄断西班牙殖民地马尼拉与中国间的贸易。主要输出砂糖、鹿皮、鹿肉、鹿角、藤、米,转运贸易货品包括荷兰的金属、药材,巴达维亚的香料、胡椒、琥珀、麻布、棉花、鸦片、锡、铅,中国的丝织品、陶器、黄金。

荷兰东印度公司的贸易航线

东印度公司亚洲约有 35 个据点,日本获利 38.8% 排名第一,中国台湾获利 25.6% 排名第二。每年从中国台湾运回荷兰财富达 40 万盾,相当于 4 吨黄金,当时一位荷兰总督称:" 中国台湾是公司的一头好奶牛。"

中国的商船一般都开往日本、朝鲜和东南亚一带,在南亚和东非有所涉及,但比较少。当荷兰东印度公司进入亚洲后,与中国商船有利益的冲突,而这时最大贸易伙伴和敌手就是另一个海盗郑氏集团。

当时荷兰人在福建商人许心素协助下勉强从中国方面获得少许丝织品以及其他货物,但无法靠岸,由协助者将货物运上船只交易,在本质上为走私行为。东印度公司为讨好郑芝龙,1630 年,甚至派兵协助他击败当时在东南沿海势力最强大的海盗李魁奇,以试图换取在中国的自由贸易权,但未成。

新任福建巡抚邹维琏对于郑芝龙无视海禁令进行贸易不满,他再次发布海禁令,允许有许可令的福建人下海活动,但不允许外国人至福建贸易。在这次海禁令发布后隔年获得前往大员许可证仅有 6 张。东印度公司决定以海上掠劫的方式逼迫中国方面答应其要求。

1633 年,荷兰派出 13 艘装备加农炮的当时最为先进的战舰,此外还包括刘香海、李国助率领的 50 艘海盗船,偷袭厦门的明朝水师,明军大败。崇祯皇帝大怒,郑芝龙调集自己的私人海上武装,集结了 149 艘战船在料罗湾打败了荷兰人。结果,邹维琏遭撤职,东南海权自此落入郑芝龙一人掌控,而东印度公司放弃与海盗刘香海合作,转而与郑芝龙合作的贸易模式。