新年,送

你一份看得见的时间

新年,送

你一份看得见的时间

本文来自周刊君大家族成员“

有意思网

”(ID:

youyisi_cn

)

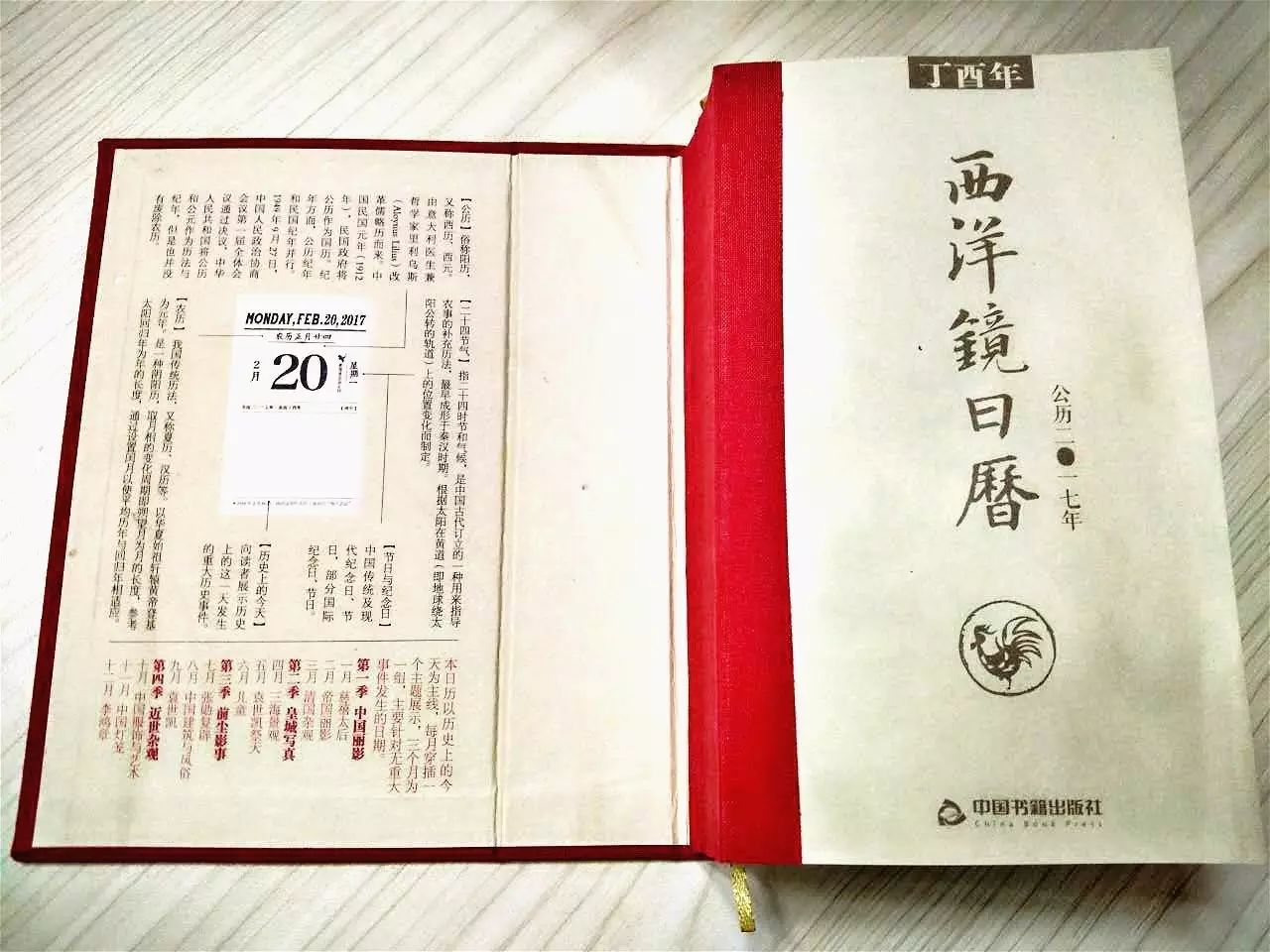

时间真是残酷,转眼2016年已成过去。我入手了2017年的第一本日历——《西洋镜日历》。

一本日历哪够呢?接下来,日历库还要继续扩充,这种兴奋的感觉,就跟置办年货时一样。

从我们生活中消失多年的日历,就这样活回来了。

要的就是个性

搞历史的人,都对“历史上的今天”所发生的事儿抱有好奇心。中国历史悠久,上下五千年提溜出来就能压死个人,更别提还有晚清到民国这样风情万种的时代了。

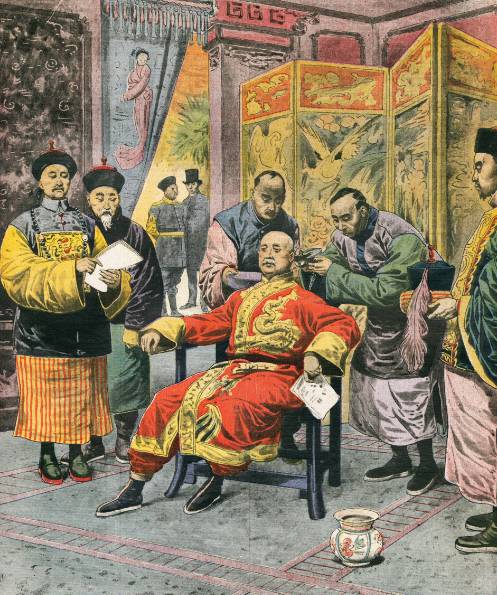

赵省伟是《西洋镜日历》的执行总编,从2014年开始,他和几个朋友搜集海外史料,从国外的版画、照片和报刊中整理出版了主题为“西方人眼中的中国”系列图书,例如《遗失在西方的中国史:伦敦新闻画报记录的中国1840-1873》。

这些书无疑都撩到了爱书人的点,但还是偏小众,而且据赵省伟讲,搜集原版的版画、报纸还是非常昂贵的,做书成本就比较高。

赵省伟觉得,不如将这些书的版权资源充分利用,再开发一些比书利润高得多的文创产品,比如正红火的日历。于是赵省伟成为一名刚加入日历市场的竞争者,在今年推出了历史主题的《西洋镜日历》,用主题版画、老照片呈现“历史上的今天”。

比如这张原刊于法国《小日报》的彩色版画,画中袁世凯让助手蔡廷干剪掉了自己的辫子。这天是1912年2月16日,于是赵省伟将其编入了《西洋镜日历》2017年2月16日,当你翻到这一页,就可以看到一幕历史上的今天。

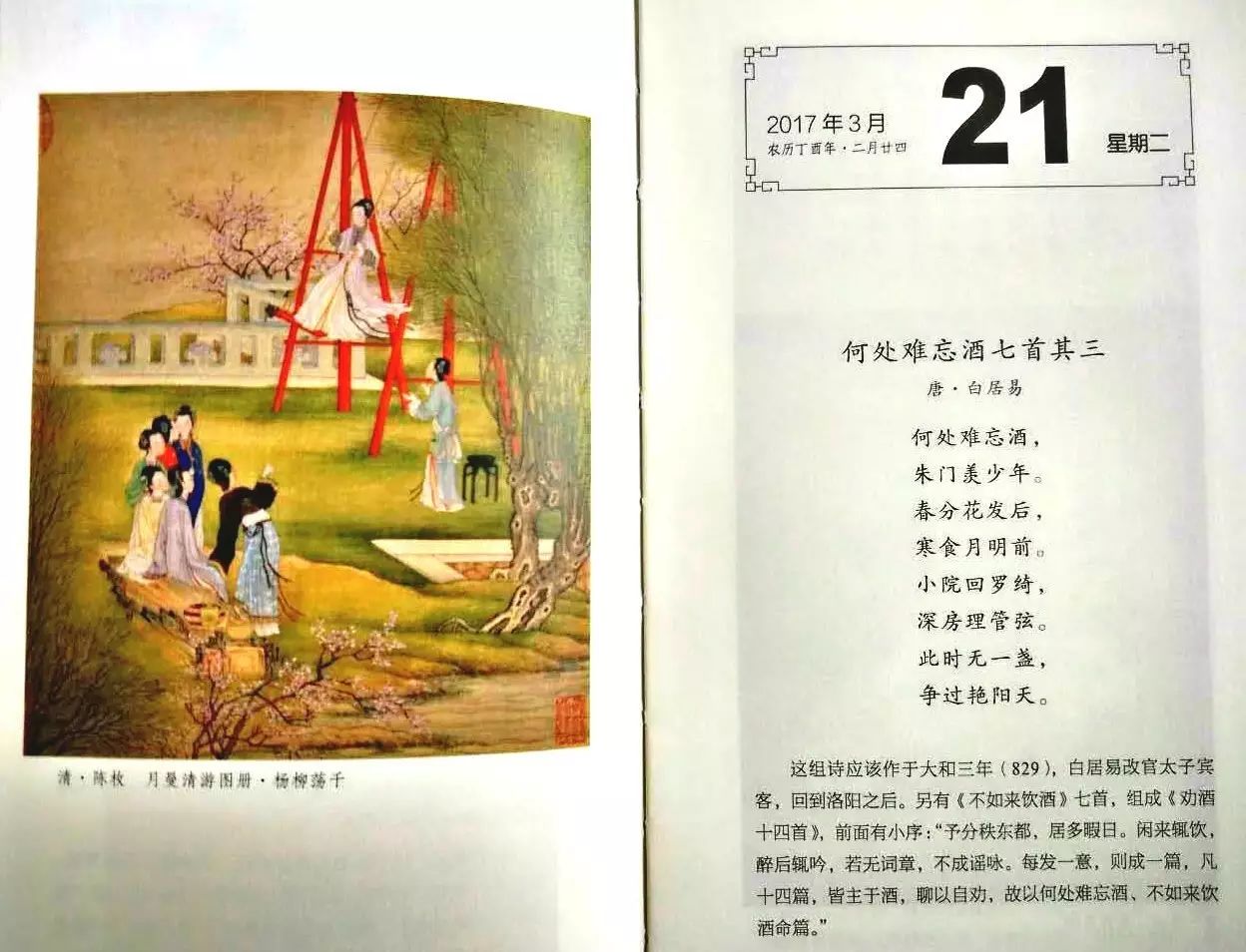

除了《西洋镜日历》,我还入手了一本《每日读诗日历》。为什么要入手这两本日历呢?因为这些

日历能够满足个性需要,既能够表达自己、也让他人能够识别的文艺范儿。

此外这些日历几乎都采用布面精装,注重设计和个性,像一本小书,介于书、文具和家居饰品之间。例如它的装帧方式就给人留下了印象——裸脊包背装,这种近年由西方传入中国的流行方式,有效解决了厚书掰不开的难题。

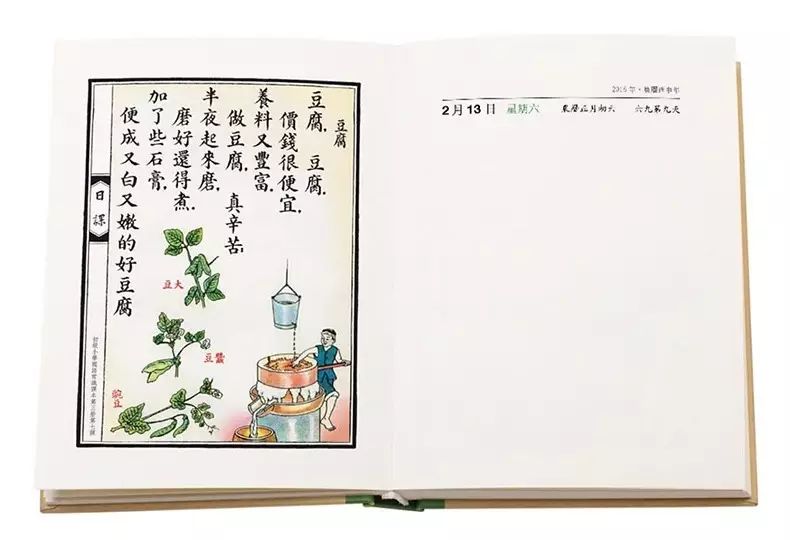

身边的朋友,更不乏日历的拥趸者。一位女同事早就入手了《读库》出品的《日课2016》,牛皮纸封面,一共4本,分为春夏秋冬。《日课》更偏向于笔记本的形式,有整页的空白方便记录日常,同事开会时都会带着它,现在她已经快用完冬季卷了。

为了凸显女生的个性,同事入手的日历风格自然不能那么严肃。《日课》的内容,是从1902年到1937年出版的涉及国文、修身、社会、常识等多个学科的上百种小学教科书中挑选而来的,而1902年到1937年是我国教科书出版最为兴盛的时期。

虽然这些日历的价格从50元到上百元不等,不过年轻人嘛,还是愿意付出比老黄历高好多倍的价格,去购买一本能够彰显个性的精美日历。只要物质条件允许,我们都喜欢卖弄情怀。

有珍惜时间的感觉

一本《西洋镜日历》搁在办公桌上,翻开一页,一天的工作就开始了。一本《每日读诗日历》放家里书桌上,揭开一页,一天的生活就结束了。这将是新一年的日常状态。

时间以天为单位,走快了,唯恐虚度。那种轻微的痛感与焦灼,随着年纪渐长,越来越强烈。

小时候,可不是这样的。

小时候,家家户户都会有一副老黄历挂在墙头吧,长辈们用它来记录时间。这种日历相传是由中国上古神话中的轩辕黄帝创制,故称为黄历。老黄历的价格很便宜,摸上去很薄,设计和制作相对比较粗糙,还带有“宜沐浴,忌嫁娶”等传统的黄道吉日观念。

小时候每过去一天,就会手撕一页黄历,却一点也不觉得心疼——不心疼钱,也不心疼时间。

后来,年轻人不再喜欢这些了。尤其当手机高度普及之后,相关的信息都以电子化存储,显示在手掌的方寸之间,老黄历的实用性功能几乎丧失,差不多已经很难寻见。

不过,时间的流逝在手机上几乎感知不到什么变化,久而久之,对时间也就近乎麻木了。

为什么要重新买本日历呢?

小时候听长辈说,

到了一定年纪,日历就显得刺眼,因为它在提醒你:时光飞逝。因为当你翻过一页,仿佛看到一天从指尖一啸而过。

另一方面,如今的日历借助书的形式,重新复活,而且还挺畅销。日历书借助日期的分割,也将内容分割成了碎片,或者说是将碎片化的内容组合了起来。这在当下碎片式阅读的时代,反而呈现出鲜活的生命力。

当然,还是会有很多人习惯用整块的时间,比如睡觉之前的一到两个小时,进行深度阅读,这可以给我们带来欲罢不能的快意,还能有助于睡眠。碎片式的阅读有时可以带来刺激,但带不来满足,这之间的区别,依然是很明显的。

不过,我们的生活中还是有许多碎片时间,虽然常感觉时光易逝,但有时的确拿这些碎片时间没办法,根本不知道该用来做些什么,有时不知不觉就在发呆中度过。有研究称,人的一生,大概有两年的时间用来发呆。

所以当想到在这些不知要干嘛的碎片时间里翻了一下日历,读了那么只言片语,有了片刻的感悟,在翻过那页时,就有了从溜走的时光里偷回一丢儿的庆幸。

送亲友有面子

虽然我自己用不了那么多的日历,但今年依然打算多入手一些。推陈出新的日历,差不多成了小青年自用和送礼清单里的首选品之一。

2016年底好朋友过生日,一本《单向历2017》被当做礼物送了过去。朋友也是爱书之人,过生日当然要精挑细选几本书当礼物。不过选书确实是一件伤脑筋的事儿,既要保证是朋友喜欢的类型,这样才显得懂朋友,又要保证别出心裁,这样才显得用了心。这里面的纠结与期待,送礼的朋友一定感同身受。

不过挑选《单向历2017》,着实省了不少心,似乎送谁都合适,而且价格能接受,送朋友也有面子。

《单向历2017》每一页有大师语录和特别的宜忌,比如2017年2月14日是情人节,宜“蜜语甜言”,语录则是“我们选择不拆穿爱情里的谎言,无非害怕失去”,出自印象派画家莫奈。祝愿明年的情人节,好朋友能够找到女朋友吧。

像这样的语录,《单向历》里有300多句,是从10000多句话里挑选出来的。这10000多句话来自单向空间整个公司将近100个人和线上征集用户的3000多句汇集而来,最终由10个人左右的主编团队筛选和定稿。

《单向历2016》发行量达到了7万册,据估计,《单向历2017》今年的销量肯定会超过10万册,算得上是一本“畅销书”了,而且毛利要比畅销书高得多。

相比图书,日历的受众面显然更广泛。而且一本书至少要印5000册才能赚回成本,而文创的本子比如日历,开印只需达到1000册。此外,书的成本中有版税,且必须符合中国图书严格的定价系统,而文创产品相当于一个商品品牌,成本没有版税也可以不遵循严格的定价系统。

这么赚钱的生意,竞争者蜂拥而至。《西洋镜日历》、《每日读诗日历》、《单向历》,豆瓣的《电影生活日历》、果壳的《物种日历》、未读的《月相历》……如今你走进书店,满架子的日历相信你根本没法忽略。

据不完全统计,光是今年,就至少有30种新日历出现。也有业内人士指出,把2016年称为中国出版业的“日历书出版元年”并不为过。

一下子冒出了这么多的日历,送人也可以投其所好了。一套《亲子日历》,绝对是宝妈首选。一套以情诗为主题的《亲爱的日历》,送给结了婚的新人,祝福“步入新生活”。

究其原因,还是

这些日历切中了礼尚往来的国人心

。这你懂的,普通人大多不富裕,又要讲面子,又要搞社交,逢年过节的,送点什么好呢?一百元左右的、可反复使用又可盒装的日常用品,左思右想,还是送本日历吧。

本文仅代表作者观点,不代表本刊立场

▼

点击图片阅读 | 关于死亡,这可能是一篇颠覆你认知的文章

点击图片阅读 | 【天后幻灭,传奇继续】王菲:没有什么会永垂不朽

点击图片阅读 | 他把语言暴力拼成武器,用3200个姓氏造车,得了大奖不说,竟还促成立法