1、被苛责的小女孩

最近,有个名叫

陈安可

的中国小女孩从海外火到了国内。

这个

钢琴小神童

,去年就在美国的节目中震惊四座。这次在澳洲的节目里,这个古灵精怪的6岁小姑娘又因为自己的天马行空,让主持人大叔和翻译小哥哥都快镇不住她了。

wifi党可戳视频

▽

在这段视频里,我和大多数人一样,看到的是一个令人惊喜的小机灵。

陈安可就和一年前成名时一样,面对台下乌泱泱的外国观众,一点都没有怯场,一双好奇的眼睛瞪得圆圆的,脸上一直挂着天真的笑容。

△

左图是陈安可在这次的节目里和主持人对话,右图是她去年在节目里边弹钢琴边和观众交流

虽然不懂英语、交流只能靠小哥哥翻译,陈安可却一直笑眯眯地和主持人有问有答,时不时在沙发上笑得仰过去。

说着说着更是突然放飞自我,点评起主持人大叔的鼻子和我们中国人不太一样,胡子也是白白的。小姑娘的思路就像脱缰的野马,主持人和台下的观众都被她逗得前仰后合。

去年在NBC的节目里,陈安可就是这样的小机灵鬼了。不仅笑眯眯地有问必答,还连珠炮似的追问翻译姐姐“我说了钢琴怎么没给我翻译piano呀”,差点把小姐姐逼“疯”。

被主持人夸了裙子好看的时候,也一点没有我们接受夸赞时容易有的扭捏,特别明媚地回答了一句:thank you!

她聊天的时候是个活泼的小机灵,弹起琴来却是一副酷酷的认真样,浑身都是在六岁孩子身上少有的专注和严肃。以至于好多网友看了都感叹:“都是六岁,回头看了我沉迷农药的弟弟,唉……”

所以,这样的一个孩子会在国内引起关注,实在是太正常了——

当我们的传统教育擅长培养腼腆安静、守规矩的小朋友,当大人自己都常常不能在公众场合毫不紧张地和人互动,

一个落落大方毫不怯场、动若脱兔静若处子的小天才,真的是个非常少见的中国小孩

。

然而奇怪的是,这么珍贵的特质,却不是所有人都欣赏得来。

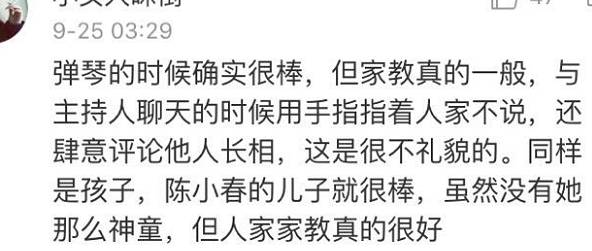

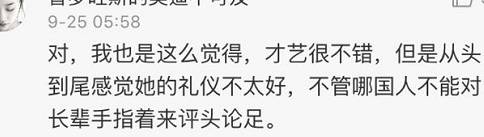

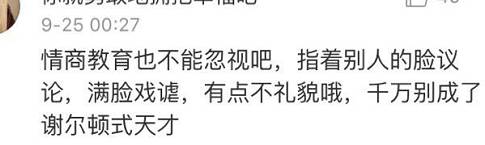

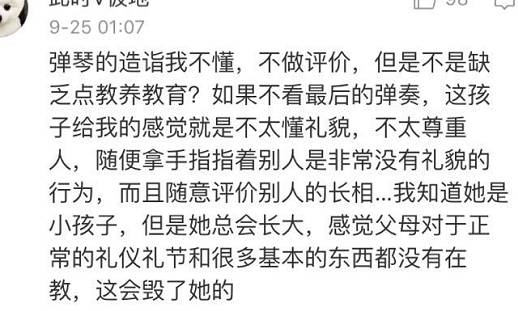

在很多人感叹小姑娘的天真和灵气时,另一种声音却显得格外刺耳:这孩子,坐没坐相一直乱动,还评价人家长相,说话时还伸手指,家教没教好吧。

明明是一场参与者都挺高兴的聊天,看客却不仅从小女孩的脸上解读出了戏谑这么复杂的情绪,还发出了担忧的感慨:可别长成没情商的谢尔顿式天才哦。

(谢耳朵:为啥cue我?)

总之说来说去就是,我知道这孩子有天分,但实在是看不下去她“没家教”的样子,家长也不管管,“这会毁了她的”。不行,一定要说出来警醒一下大家。

可是,一个年仅六岁的小孩,说得再难听也不过是没有在社交时做得滴水不漏罢了。在有些人眼里,她这份难得的天马行空不仅没被珍视,还被上纲上线地斥为没教养?

可能这些人都是“教养神教”的忠实信徒吧。

2、大人到底要怎样才满意?

如果你觉得陈安可被diss得有点“冤”,那么莫名其妙遭受非议的还不止她一个孩子。

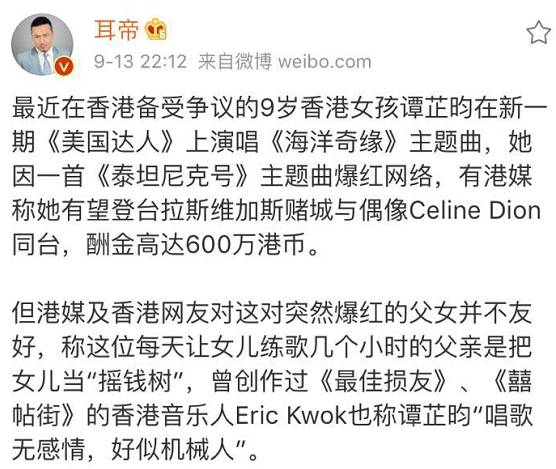

另一个被苛责的,是来自香港的9岁女孩谭芷昀。

谭芷昀是因为参加《美国达人秀》唱歌而火的。会唱歌的小孩不少,观众也各有喜好,但声音清澈、爆发力强、台风稳健的小姑娘怎么说也值得一声称赞,至少《美国达人秀》的整场欢呼和评委的全部PASS可以说明些什么。

wifi党可戳视频观看

▽

可是这个优秀的小歌手也遭到了不少成年人的非议。先是香港媒体指责她爸爸机械训练她歌唱、拿她当摇钱树,以及谭芷昀自己唱歌也像机器人一般毫无感情。

可是一个9岁的孩子,技术上能做到这样已经很不容易,为什么要苛求她个位数的年龄能让她体会并传达那么复杂的感情?

再是火到了内地之后,有些网友的眼光也是苛刻得很。

稳健的台风和小大人的气质被贬低为

做作、过于成熟、不像个

孩子

……最后下结论,

“小孩子还是单纯一点好”

。

这倒有意思了——一边,陈安可因为不受约束的古灵精怪而被嫌弃“家教不好”;另一边,谭芷昀接受了刻苦的训练,

展示出乖巧的模样和超越了年龄的稳重气质,却又被诟病“失了孩子的纯真”……

可是,她们真的都还只是生长姿态各异的孩子啊。看到一个在某个方面很优秀的人,善良地赞美一句而不是用视力5.0的苛刻去挑三拣四,有那么难吗?

永远站在评判制高点的大人啊,到底要怎样才满意呢?

3、赞美缺失症

其实你我都知道,

“比起优点,更容易看见他人的缺点”

这种事,在生活中每天都在上演。

有那么一类人(数量并不算少)形成了一种习惯:不管看到了什么,首先想到的是

ta有哪10%做得不是完美无缺,却对那已经足够得到称赞的90%非常吝啬

——

朋友圈里看到女生好看的自拍,比起发自内心地承认她漂亮,更喜欢嗤之以鼻:修图修了俩小时吧?

看到同学西装革履地参加这会议那会议,走精英路线,比起肯定他确实很能干,更喜欢翻个白眼吐槽:不就是些虚伪的社交场合和嘴炮吗。

看到小朋友向老师表达好感和关心的事情,先想到的不是孩子很懂事、师生关系融洽,却是“这么小就当马屁精了”。

等等等等。

比起真诚地欣赏别人,更容易真情实感地diss不足。是因为嫉妒吗?是非要踩着别人的光芒才好满足自己的优越感吗?

反正不管怎样,唯一肯定的是没人会承认自己

很难心平气和地赞美别人的成功和优点

,因为那样好像就默认了自己的不行(虽然不知道这个逻辑是哪儿来的)。

就算是在亲密的关系里,赞美也是个稀缺品。

一方面,是我们

明明想夸,却又嫌赞美的话太矫情、肉麻

。它就像不肯出嫁的大姑娘,死死地把在嘴边儿。有时连我们自己都疑惑,想夸别人怎么就夸不出口呢?

所以亲密关系给自己找到的出口就是化感情为毒舌。相比较赞美,我们

更习惯把“能无情吐槽”当成真感情的标志

,比如在“闺蜜买了新裙子”这个场景里,你觉得哪个反应更像是真正的好朋友?

A、“哇,这条裙子真好看,特别衬你,你眼光真好,好会挑啊!”

B、“珍惜你能穿进这条裙子斩男的时光吧,肚子都快比胸大了。”

在现在的认知里,A的赞美就像虚假的塑料花情谊,B的吐槽才是真交情的证明。伶牙俐齿的表面下,其实是一张说不出夸赞的笨嘴。

另一方面,我们本身其实也

羞于接受A这样的直白赞美

。

想象一下,要是哪个朋友热情似火地夸你今天发型真好看、你这双球鞋真酷炫、你这篇文章写得真好,好多人得愣一下,老脸一红连忙谦虚地表示“哪里哪里”吧。

(

但小编我被夸写得好的时候是不会脸红的

)

大大方方地表达和接受赞美,从来就不是中国人的社交常态。

所以,也许我们都或多或少地得了“赞美缺失症”——无论是容易用苛责的眼光看别人,还是不擅长在亲密关系中表达、接受称赞,真诚的“赞美”这东西在人际交往中都少得不正常。

4、那些跑偏的“赞美”

不过,我们的社会里也不是一点对他人的赞美都没有。只是某些热情洋溢的声音,却让人对赞美的本质更迷惑了。

比如有人不惜动用全部辞藻去维护底子一般、水平堪忧的美妆博主,义愤填膺地夸她:小姐姐五官敲好看,瘦下来一定美美哒;你们有什么资格说她难看,她胖吃你家米了?

转脸就到网上愤愤地敲下:范冰冰外网未PS照留出,照骗可以盖章了!王祖贤脸上那么多硬伤,不懂为什么吹那么高!刘亦菲也就是个路人吧,我身边一抓一大把!

再比如有人看到哪个外国人说了两句中文,就恨不得为他颁发中文十级的证书:天啊为这个中文水平打call!小哥哥学得好用心啊!

转脸就对节目里、新闻里那些努力用英语对话的中国名人开炮:这么简单的对话都说得磕磕巴巴,中学英语课被狗吃了吗?

两厢对比下,那些满溢的夸赞,真的是积极看待事物的心态吗?未必,大概只是

居高临下的怜悯

罢了——

愿意夸那个相貌平平的博主,是因为她没我好看啊;

愿意夸那个说几句中文的外国人,是因为我天生就掌握了这么难的语言比他强啊;

而在失去了优越感的对象面前,自然又恢复了严苛的挑刺状态。

“捧弱踩强”的奇怪心态里,看上去很多人都热情洋溢地赞美他人,说到底根本不是真诚地发现了谁的优点并且欣赏它,只是

本能地站在优越的高点上播撒同情,用另一种踩着别人的方式获得满足感

。

也许他们还觉得自己宽容而善良,拥有一双发现美的眼睛,殊不知这为了满足一己私欲的所谓赞美只是再一次证明了,真诚的夸赞在我们的社会中有多稀缺。

5、讨厌的大人是如何炼成的

可是追根溯源地想想,当一代一代人都在缺乏赞美的环境中成长,他们长大后又怎么会大大方方地欣赏别人呢?

这两年流行的一个名词——

打击式教育

——大概要背一些锅。

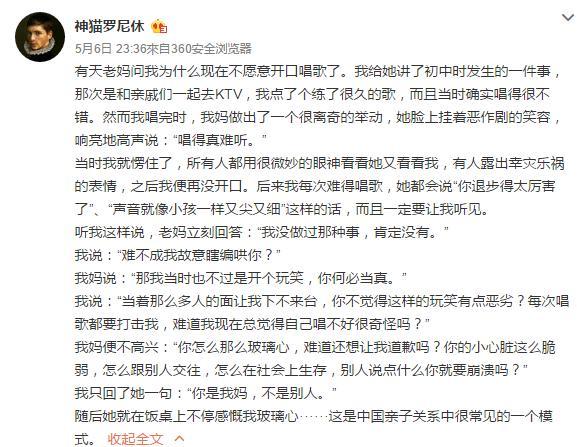

对于这件事,许许多多的人都曾对这样一条微博产生共鸣:

据@神猫罗尼休 的讲述,她初中时当着很多亲戚唱一首自己练了很久的歌,没想到得到的却是妈妈的一盆冷水:高声说,唱得真难听。

在很多人的童年回忆里,大人都是这样一种泼冷水的存在:

你兴致冲冲地做了点什么事,首先被他们拎出来的重点却是你在这件事里做得最不好的地方,批评和不满总是大于鼓励和称赞。

就连考了一次一百分,得来的都不是家长的称赞,而是“一次满分说明不了什么,次次都考满分才是真本事”。

也许家长是出于用“知耻而后勇”来激励孩子上进,和“防止孩子骄傲自满”的用心,可是他们却没想到,在负面的回应中长大的人,也学会了用挑剔的眼光看世界,从来都不了解慷慨地赞美和大方地接受赞美是怎样一种体验。

这样的潜移默化也不能全怪罪家长,更有全社会对“标准”的热烈追求在帮每一个人戴上苛刻的眼镜。

家长总把我们和“别人家的小孩”对立起来,也无非是遵循着社会默认的

“各年龄段做人守则”

,希望自己的孩子能长成“该有的样子”。

因为这是一个容错率很低的社会,各个人群都有一套必须遵守的模板,一代一代人都是在这样传承的价值观中中长大——

你是个孩子,你不能太活泼,也不能太害羞;

你是个女孩子,你不能太剽悍,也不能太内秀;

你是个男孩子,你不能太文静,也不能太调皮;

你是个学生,你不能不好好读书,也不能成了书呆子……

这也不行,那也不行,这些严格价值观仿佛要把人变成

中庸的机器

。

我们在这样的束缚中长大,也在这样的束缚中被潜移默化。当我们终于成了手握评判权力的一方,我们也不知不觉戴上这套评判的眼镜,

就像自己看到、听到、体会过的那样——

习惯于打击,习惯于挑刺,习惯驱赶所有人都在同一条生产线上被捏成符合设想的形状,并且从中获得一点“ta这个残次品没我标准”的优越感。

可是,死板的守则和流水线只能造出缩手缩脚、千人一面的螺丝钉,为什么我们就不能打破陈规,真诚地欣赏别人的不同?为什么就不能平等地看待别人的特质,并且承认不同的特质各有各的好?

说到底,也许我们真正渴望的夸赞不是别的,只是一句大声而真心的:

你这个样子和别人不一样,但我能看到你的好。

点击关键词 查看往期精彩文章

当妈不易

|

烂片炒作

|

炫耀低俗

|

穷怎么了

堕胎噩梦

|

人设易崩

|

不想代购

|

国庆运势