本文系中国人民大学2019年秋季学期本科专业基础课“古典学概论”优秀习作,感谢作者授权“古典学研究”公号推送。

2018

年,中国人民大学文学院正式将

刘小枫教授

主讲

的“

古典学概论

”

列入

专业基础课

序列

,作为每年入学新生的

必修课

。2019年,文学院的入学新生约70人,刘小枫教授在这门课上用了半个学期的时间带读

柏拉图

的《

普罗塔戈拉

》,余下的半个学期读刘小枫教授为这门课编的《

古典教育读本

》。整个学期配有

课后小班讨论

,由博士生和硕士生(共10位)带领,成效显著。期末考试采用由学生就所读文本

自由写作

的形式,有3位同学获得满分(100),5位同学获得95分的优异成绩。本公号选择其中若干篇推送,让大家分享刚离开高中的学子在大学“古典学概论”课后的学习心得。

“然而你仍无法看见我正如我仍无法看见你,这就是世上从未改变过的钢铁的法则。我们已经生活得如此悲伤,仍然要使头脑在某一刻聚集在一起,那与快乐无关,只是为了不被形状空虚的寂寞打垮罢了。”

场景:

一个黑漆漆的地方,也许是街道。它又不完全是漆黑的。一片亮晶晶的、苍白又清晰的月亮正在缓慢地攀升上来,像女人美丽的脚跟,散发出的微弱的光线照亮了一些东西。正如女人美丽的脚跟,它冷淡地走过来了。

男人

的声音:

……应该带来愉快,而我们俩现在都已经够不快的了。停下吧

奥列利娅

!咱们争论这些压根是没有意义的!

女人的声音:

那么,你就得告诉我什么叫做有意义的。

男人的声音:

有意义的!好,既然你要这么问

……

看客:

那边在吵些什么啊?我是说,那边的那一对儿?

争吵声的确从四面八方传来。就是这些声音把月亮捧得越来越高,只不过它上升得太慢,还没有人注意到罢了。

旁白的声音:

那个是名叫做奥列利娅的女人,一旁的则是她的男伴。他们刚打雅典城来,一路争吵到这儿。看起来他们还没有吵出来个名堂。

看客:

这倒是很有意思。假若有可能,我要去看一看;我倒是不在乎他们争吵的结果。这儿已经太空旷了,在这里任何消遣都是难得的。我就到那边去!

男伴:

……所以奥列利娅,听着,询问意义本身就是没有意义的,因为意义,说到底,只能够是个人自己的判断。你应该问你自己,而不是要求我向你说明。与其为此争吵,我想我们不如先决定今晚要喝点什么。我听说有河流在前面盘绕九次,那里头流淌的尽是美酒。你愿要哪一种?是那紫如西泽的长袍的,还是那黄如金、或赤红如血的?

奥列利娅:

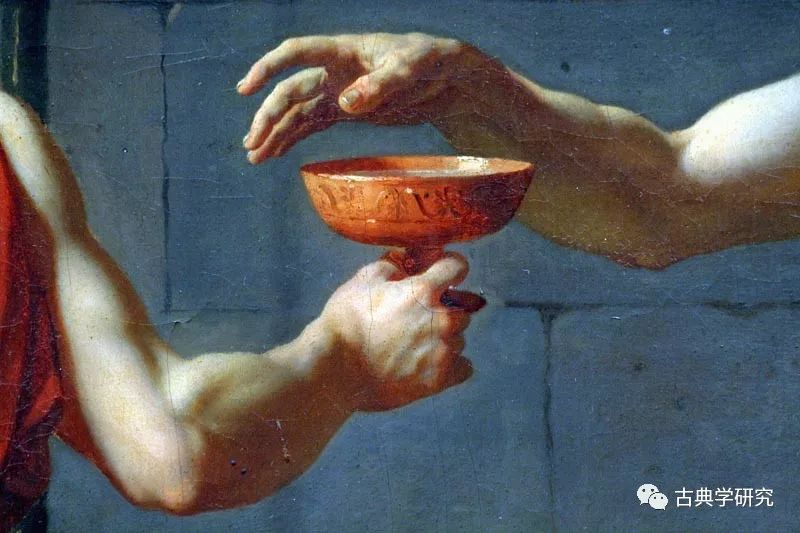

哪种都不!意义当真只是个人的?那么群体的存在又如何?难道一个群体是靠着这样千奇百怪、各不相同的标准来维系它自身?我自然热爱饮酒,不妨说,一切适当的欲望都可以被叫做是乐事,但你如何能够籍此逃避应尽的义务?人来到世上,难道可以浑浑噩噩地度过他的一生?难道饮酒的快乐就能够代替追问和论辩的快乐?难道我们所要的快乐就只停留在口腹之欲当中?难道紫色的裹尸布和黄金的棺椁就能使你满足?假若你说的是对的,那么饮酒的快乐也将变成一种痛苦,因为它已经阻碍了我们对更大的快乐的要求。给我颜色绿如毒堇的那一种!既然你真觉得我们的争论毫无价值可言,而我又坚信争论的必需,就用被你认为足够了的这一杯酒毒死我!

男伴:

不,不,奥列利娅,停下来。你这发了狂的小马驹。你这疯得像帽匠一样的女人。告诉我,你真愿意就这么死?

奥列利娅:

假如人人都告诉我,我的问题永远没有个答案的话。

男伴:

告诉我,你真愿意两手空空地死?

奥列利娅:

不,就算人人都那么说了,我也必须要抓着那个答案才能闭上眼,否则我就在死前许愿变成远望月亮的

恩底弥翁

。

Endymion's sleep

男伴:

好极啦,我可怜的小马驹。听我说,奥列利娅,咱俩实在没必要这么一直吵下去。难道我们所追求的乐趣彼此之间全然不相容?我们为什么不能既拥有交谈的乐趣又拥有答案的乐趣,在这之上再加上其他别的,而是非要给它们排个队,要它们一个一个来敲门拜访呢?为什么不让它们手拉手组成一个又一个环,把咱们两人圈在其中?咱们接着讨论吧,但是要以一种更平和的方式,就像我们之前看到的那样定规矩吧:先由你来问,我来回答,等到你问得心满意足了之后,再换我向你提问题。同时咱们还得约好,这次的讨论最好是让我俩都感到愉快的:这也就是说,

假若我不能明白你的问题,你就得用更加易懂的方式来讲述它,而我也有同样的义务这样做。

奥列利娅:

你说得好像有理。

男伴:

好像?

奥列利娅:

是这样,我们不久前刚听人讲述了一场论争,你打算制定与那一场论争相似的规矩,但是,我的朋辈啊,我们在当时都能看出这个规矩里面暗含着角力:它本身正是一场小小角力的产物。而我,你也知道,我的情绪常常反过来牵引我的头脑,使我看不出你这要求里是否带着陷阱。

男伴:

我并没有恶意,毕竟此刻我们的身边并没有跟着一位需要被保护的

希珀克拉底

,我们进行讨论的目的也并非让他人看出我们当中某一人的缺陷;我们都有缺陷,这是无可置疑的,我们正是在交谈中尽力弥补自身的缺陷。

交谈,讨论,対辩和论争,在我看来,是一种极妙的手段,我们借助它来审查对方的观点,从而决定要不要向对方学习。

奥列利娅:

这即是雅典城的那位助产士所做的。

男伴:

是的。希珀克拉底足够幸运,有一位经验丰富的人替他审查他想要选择的那位老师的价值,对于一个思想还很稚嫩

——

换言之,不那么明智

——

的人来说,能够有人向他展示他要学习的东西究竟是优是劣,这无疑再好不过了。但我们现在缺少这样的帮手,这意味着我们不得不相互审查。可以说我们现在互为对方的老师。因此,就像我们通常对老师们做的那样,得对彼此保持一定的礼节。另外,由于老师对自己要教授的东西掌握得更好,他有时就非得将就他的学生不可,否则的话,他就不能确保他的学生真正理解了他的意思,而我们的这整场对话就将变成单方面的演说了嘛,那样我们又如何相互审查呢?

奥列利娅:

我们先前已经看到了

那位助产士要求心智力非常的人顾及心智力平常的人。

苏格拉底与人交谈

男伴:

现在我们则需要在某个观点上了解得更多的人顾及对此了解得不像他那么深入的人。

奥列利娅:

我听不出来这有什么不对。我们都相信,有一些人在某些方面做得比其他人更好。

男伴:

因此考虑差异可以比绝对的公平更公平。

奥列利娅:

听起来我们快要回到我们最开始争执不下的那个问题了。在此之前,请容许我补上一些本该在刚才就说出来的反驳。你说乐趣与乐趣并非全然不相容,这我承认,但我要补充的是乐趣与乐趣之间也并非全然能够相容的,就像酗酒的乐趣往往不能与清醒的乐趣并存。进一步地,我们可以不要求种种乐趣一个接一个地出现,却

必须得为不同的乐趣们排出顺序:人要先了解什么是他最想要得到或最值得追求的,否则他便不能清楚地认识到不得已时应该舍弃哪一个。

我也不认为我们可以舒舒服服地坐在椅子上等待乐趣来到我们身边。想想看吧,

普罗米修斯

为得到天火付出了多大的代价?要先去追求,然后才能获得,哪怕你把舒服地坐在椅子上视为一种乐趣,也得先坐上去才成。我们不是很可以把希珀克拉底的兄弟当做是一个例子?希珀克拉底属于那样一类有上进心的青年,他爱慕智慧,主动去追求它们,好像是猎人在密密匝匝的丛林当中寻找他的猎物。但是他的兄弟,我们知道,满足于日常的需求,对于知识没有什么渴望,他也不可能去观看一场论辩并从中学到点什么。我承认,这样的人也会自认为是快乐的,他们所需的快乐与另外一些人所需要的不同,可他们不能够指望智慧自己钻进他们的脑袋里,并且假如世界上的每一个人都是这样,那么可以想象,智慧将要永远把它自己隐藏在面纱后了。

男伴:

好吧,我同意以上这些说法。

奥列利娅:

最后的一点,如果要咱们两人的乐趣组成一个又一个环,那么我们最后一定会被这一些圆环分隔开,因为你不是我,我不是你,被我们视为乐趣的东西不完全相同。

男伴:

每个人都与其他人不完全相同。

奥列利娅:

我们都是孤零零地来到世界上。

男伴:

可你刚才还提到群体呢!

奥列利娅:

是啊,群体。我们之间的不同使得我们孤独;我们拥有不同的缺陷,我们为了使自身变得完满而彼此联系在一起。

我们共同拥有的首要的东西就是对自身完满的欲求,这爱欲贯穿我们心中。

人天然是一种社会性的生物,我们是作为群体中的人被生下来。然而,在我们每个人的心中,仍旧保留着使

得“我”

不同于其他人的东西。那东西,不管被叫做差异还是自我,让我们拥有了孤独感。我们生活在群体之中,同时我们生活在自己心里;我们向他人提问,也向自己提问。对我而言,说不定向自己提问的时候还更多些:我盘问我自己,又无法回答自己的问题,所以我去盘问他人。

爱若斯神

男伴:

那你一生要问多少问题啊!

奥列利娅:

不错,我正是靠着不断提问来喂饱我自己的。

男伴:

但你却还说你没有得到答案。

奥列利娅:

我还没有

。每当我得到一点点进展,新的问题又产生了,我的饥饿只能被缓解却永不能停止。天哪,我多想看一看那个最终的答案会是什么样子……

男伴:

你有没有想过,万一根本没有一个最终的答案呢?

奥列利娅:

那我就接着期待那个在我前方的。最低限度下,我要以此作为我在前进的证据。

男伴:

好吧,好吧。我们就来找找你说的那个答案。

奥列利娅:

让我们回到最开始的那个问题。

男伴:

让我们往前走。

看客的声音:

瞧这奇怪的一对!这女人看起来很有野心。

旁白的声音:

她野心勃勃。

看客的声音:

一匹发了狂的、饥饿的小马驹!她对智慧的喜好像驱赶羊群的鞭子那样要求整个对话继续下去。而她的男伴,我得说,他就是那只头羊,要么就是承载着汹涌水流的河道,他帮助维持对话的形式,免得那女人激烈的情绪扩散到全部的讨论当中。也许他们之间能产生一些有趣的观点。我要靠近了听听看。

奥列利娅:

那么,我照样问你,难道正义的理由就可以代替正义的手段?

男伴:

我猜大多数人希望两者兼有。

奥列利娅:

希望与实际往往是两码事。我们在雅典城看到的是什么?他谎称自己没有能力跟上智术师的长篇大论,可你我都很明白那是不可能的:要是他都不能跟得上,那还有谁能跟上呢?说假话不是一种行不义吗?

男伴:

我倒觉得未必是这样。

奥列利娅:

你能详细地跟我讲讲吗?

男伴:

当然可以。首先我要向你确认:你同我一样,认为城邦民维护自己的城邦是正义的。

奥列利娅:

不错。

男伴:

我们都知道说假话的反义词是诚实,而正义的反义词是不义。

奥列利娅:

不错。

男伴:

假若一个城邦民被敌人要求说出自己城邦的机密而他也依言这么做了?

奥列利娅:

他显然是不正义的。我已经听懂你要说什么了。既然你说的这位城邦民在敌人面前表现得诚实是一种不正义,那么与此相对,他为了自己的城邦说谎话就是正义的。

男伴:

我正是这个意思。

奥列利娅:

但这却正是我要问的问题!我们通常称诚实为一种美行,与它相反的说谎则被我们叫做是恶行,但是当恶行被冠以一个正义的理由,我们却发现它也被叫做是正义的了。那么,

难道说正义的理由比正义的手段要更好?

男伴:

并不是“好”或“更好”的问题啊,奥列利娅,而是说,我们常依据行事的理由是否正义来对手段进行判断;但在另一些时候,我们的判断标准也许又会变成结果。

奥列利娅:

但难道判断标准的善变不会造成混乱?

男伴:

这个问题我无法回答。

安提戈涅埋葬兄长波吕涅科斯

奥列利娅

(自言自语)

:也

许我们是拥有一些天然存在的法条的……

安提戈涅

违反

克瑞翁

的命令去

埋葬了叛国的

波吕涅科斯

,我们不称她的被处死是一种悲剧吗?她所遵守的不是天神制定的不成文律条吗?先不管神究竟存在与否,难道她的悲剧不是在说明存在着被我们称为

天理、良心、自然法原则

的东西吗?

男伴:

嘿!回这里来,奥列利娅!

奥列利娅:

没有答案!唉,我还是太愚笨了。我感到这样下去我将问得没完没了。现在该轮到你啦,我亲爱的朋友。

男伴:

我恰好有些想要问的问题。我一路都在听你谈论正义,依你看来,我们在什么时候才能够说一个人是正义的?

奥列利娅:

你出了一个难题。我想,假如要说一个人是否正义,我们不能只揪着正义来谈。我们熟知的人的五种德性

——

勇敢,正义,明智,节制和虔敬。在极多的时候,

为了不使正义沦为一个名词,必须要考虑到其他的四种德性。

男伴:

正义不能够仅仅是个名词。所以如何把它和其他四种德性联系起来?

奥列利娅:

我们就拿勇敢来举例吧。当城邦受到了外敌的入侵,一个城邦民该怎么做才称得上是正义的?

男伴:

自然是去迎击敌人。

奥列利娅:

能够指望一个胆怯懦弱的人这样做吗?

男伴:

很难,我猜。

奥列利娅:

因此你看吧,在这个时候,为了行正义之事,你就得勇敢才成。

男伴:

可我还有疑问,你刚才所说的五种德性里,勇敢似乎是最易得的啊?我们可以轻易找出属于不正义、不明智、不节制或不虔敬这四个种类之一的人,但却很难找出一个完全懦弱的人啊?

奥列利娅:

我敢肯定你没有完整地听完那场争辩。

男伴:

我没有。我在中途睡着了一会儿。

奥列利娅:

那难怪你会提这样的问题。在那场争辩里,那个雅典人可已经漂亮地说明了勇敢并不这么易得:

勇敢,作为一种美好的德性,与智慧是同一的。

没有办法在无知的同时变得勇敢,没有不理智的勇敢。

男伴:

我很有兴趣听听看。

奥列利娅:

你会游泳吗?

男伴:

会的。我游得相当好。

奥列利娅:

那么,你敢横渡我们之前见到的那一条河啰?

男伴:

我敢。

奥列利娅:

在这一件事上,你是勇敢的?

男伴:

你是想说,我拥有了游泳的知识,因此我才在游泳这件事上是勇敢的,否则,为了我的生命,我就不会这样做。

奥列利娅:

你看起来不是很信服。

男伴:

我姑且可以同意游泳的知识让我勇敢,但是理智呢?你刚才举的例子跟理智可没有关系。

奥列利娅:

听我说完。假如现在我告诉你,那条河里有凶猛的鳄鱼,你还会像刚才那样毫不犹豫地说你敢横渡它吗?

男伴:

我不会。

Andromeda 1869, Paul Gustave Doré

,设想水中有海怪刻托那样的猛兽

奥列利娅:

你觉得不问清楚情况就跳进河中的人值得被赞赏为勇敢吗?

男伴:

我宁可称之为鲁莽。

奥列利娅:

所以真正的勇敢绝不只是迎着可怕的东西。就如鲁莽的人之所以鲁莽,正是对那些坏的、丑的、可怕的东西缺少学识,

而被我们称作勇敢者的人之所以勇敢,是因为他们有着学识,他们知道什么是美的、善的,是值得他们追求的。

他们

“勇敢地”追

求这些,此时他们身上所具有的才是我们称为美好德性的勇敢。

男伴:

你所说的学识不只是技艺吧?

奥列利娅:

当然不!学识包含很多东西。比如说,我们通过交谈来判断对方的观点是否是值得我们接受的,这个判断本身也可以算进学识的范围中。明晰自己要学习的东西是什么也是一种学识。

男伴:

获得学识简直困难啊!

奥列利娅:

我同意,但这是必须的,毕竟我们刚才也看到,想要拥有美好的德性,我们就必须得这样做。

男伴:

所谓

美德即知识

,是否也是在说美德在这种意义上是需要教育的?

奥列利娅:

我想是的。

男伴:

我没有问题了。

奥列利娅:

我得说,咱们花上那么多时间去听那场争辩是完全值得的。看那个雅典人吧,他简直像是统治这场争辩的唯一的王啊!

男伴:

所以你认同

应该由哲人王来统治国家

?

奥列利娅:

如果按照我们说的,

哲人属于最好的人

,那么的确如此。治理国家的人应当要具备我们所提到的五种美好德性,他们得足够勇敢,得为国家做正义的事,得足够明智而掌握了治理国家所需的知识,得足够节制以避免滥用他们的权力,不用说,他们还得足够虔敬

——

我们听过太多不虔敬而惹人反胃的治国者的例子了。

男伴:

可雅典城,按我们知道的,是由所有成年男公民一起来治理的啊?我们刚才也提到了,有一些人在某些方面比其他人做得更好,既然如此,照你的说法,我们就

不应该让全部人一起统治国家

?

奥列利娅:

就是这样。正如并非人人都是好木匠、好商人、好水手,我们不能够期待每个人都是政治的行家;普通的技艺尚且不能被每一个人熟练地掌握,何况是政治这样一种比其他许多技艺都要困难的呢?从政的技巧和政治的德性,我们都认可它们不是与生俱来的,又都认为它们是治理国家的人所必须具备的,那我们又怎么能说所有人都应当在治理国家上插一脚呢?

男伴:

好吧,你说得对。听到每一个人的声音和让每一个人都亲力亲为,这并不是同一回事。

看客的声音:

我听到了什么?正义,智慧,勇敢,德性,还有学识。能填饱我的肚子吗?不能。能为我御寒吗?不能。能给我提供栖身之所吗?不能。

它们多么抽象。然而还有人热爱着它们。

这两个人眼睛里的是什么?微微地闪着光?在这样一个幽暗的地方,这一点点光显得多么诱人啊。照他们说的,他们追求的就是美的和善的东西吗?

追求美与善带来这样的愉快吗?

我很想知道。他们打哪儿来?雅典吗?我盘算着要到雅典去看看。我这就要动身。唉,但是在这之前,得先想想那是不是我要学习的

……

奥列利娅:

说回到那场争辩,我相信那个睿智的雅典人能够在夜里放出光来。他就和能够发光的那些东西类似,引导着年轻的人看清脚底下的路要通往何方。

男伴:

可惜的是我们只能看到这一场争辩。

奥列利娅:

我们能听到的只是他与别人所有对话中的小小一部分罢了。我总觉得他是一个能找到一切答案的人,他的头脑那样健全;与他交谈,我们可以往前走得更远些。

男伴:

你觉

得我们可以回到雅典城再拜访他一次吗?我们可以多问一些……

奥列利娅:

等等,看那月亮!

男伴:

月亮?天上的那个吗?它美丽异常。

奥列利娅:

是的,它美丽异常。它看起来多么遥远。

男伴:

它越来越远。

奥列利娅:

它打算飘到哪里去?系住它的那一根细线呢?谁剪断了它?谁放走了月亮?谁胆敢将它逐出世人的世间?

男伴:

我闻到了毒堇汁的气味。

奥列利娅:

这么说,它已经死了?

男伴:

它已经死了。它早已经死了,我们看到的只是它留下来的闪闪发光的影子。

奥列利娅:

那影子依旧美丽。我不知道它本身的美丽能到达何种程度,或许根本就没有界限。我永远也不能知道了。

苏格拉底

饮

毒堇汁

而死

男伴:

你看起来十分痛苦。

奥列利娅:

痛苦?我不知道。你听到了吗,那声音,那巨大的响声。月亮飘走的声音。

男伴:

多么可怕的声音。