无现金社会带来了便利,也带来了隐患,最大的隐患,不是上当受骗,就是手滑转错钱。

转错钱的几率不能算低。如今很多人的朋友圈都不下几百人,有的熟有的生,有的根本没见过面,而且名字还特容易重,光

“云淡风轻”就十几个,谁知道是初恋男友还是现任老婆,确实很容易出错。

出错不怕,就怕出了错无可挽回。按理说大数据时代,网民无所遁形,朋友圈骂一句交警,分分钟捉拿归案。在网络背景下,一切资金往来都有记录,理论上比毫无凭据的现金交易更安全,理论上也更容易追回转错的钱。

然而问题在于,法律并不是永远那样积极,过激言论肯定有人管,上当受骗未必能立案,自己马虎转错钱,更成了活该倒霉。理论上,技术没有问题,但现实中处处都是问题。目前各地曝光很多起转错钱的案例,都成了踢皮球的闹剧。

最近的案例是:广东中山的黄先生给表妹转账,将

8

万多元转给了“微信名相同、但头像不同”的陌生网友。黄先生多次与对方沟通,对方拒绝还钱并且拉黑了自己。无奈求助于腾讯客服,腾讯表示只能自行与对方协商解决。再无奈之下报警,警方说不知道对方真实姓名和账户信息,无法立案。再再无奈之下上法院起诉,又卡在了不知道对方真实信息一关……问题是腾讯尊重客户隐私,真实信息坚决不给的呀,跑遍一圈,终于验证了这个死循环。(新华网)

支付平台坚守

“客户隐私”,执法部门严格“依法办案”……表面上各方都是恪尽职守,实质上互相推脱啥都不干。

隐私不隐私,关键看你得罪了谁,有司要抓造谣诽谤,腾讯敢不配合提供信息?

依法不依法,不等于没办法。

再看不久前另一起案例:

2016

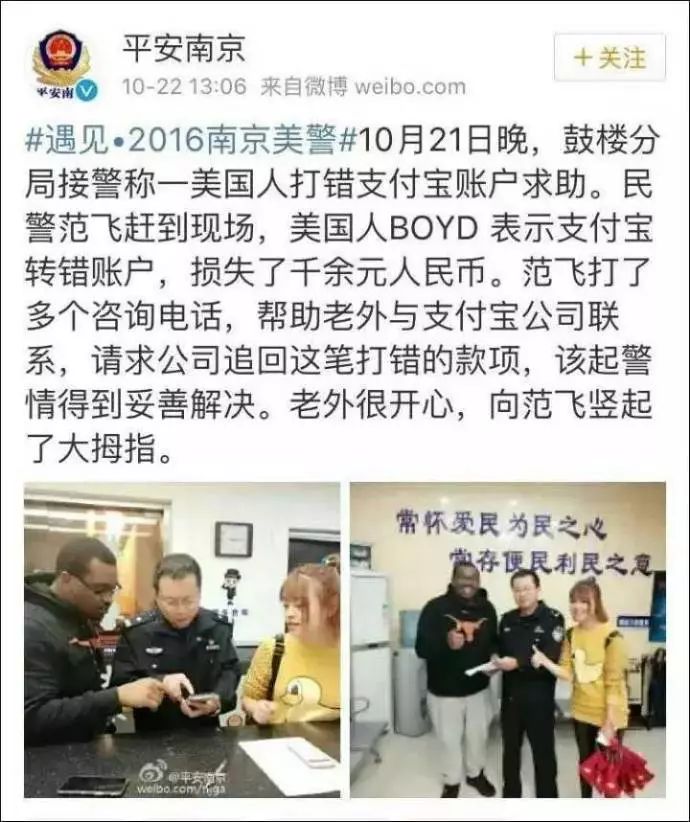

年南京一非裔美国人报警求助,称自己转错支付宝账户损失千余元,民警小范打了多个咨询电话,帮助老外与支付宝公司联系,请求公司追回打错的款项,警情得到妥善解决……(平安南京

#

遇见

.2016

最美警

#

)

说复杂很复杂,说简单也简单。

“客户隐私”大于天吗?关键看谁打电话,你打电话那就肯定大于天,民警打电话,那客服标准或许不一样?

“依法办案”不够立案条件是吗?民警小范压根就没立案,几个“咨询电话”咔咔解决,完全依规依法,没有动用任何特权。

事情复杂吗?无非谈笑间几个咨询电话,片刻后纠纷灰飞烟灭,老外竖大拇哥

“咔嚓”拍照留念……除了一幅热心肠,并无多少额外负担,就让外国朋友领略到了“全心全意为人民服务”的风采。

没有对比就没有伤害。老外一千块钱竭心尽力,同胞

8

万元踢来踢去,老外不够立案的金额都能秒办,老百姓够跳楼的巨款,居然不够条件立案。

没有对比就没有真相。原来什么隐私啊、规定啊、法律啊,都是不作为的借口而已。这不是制度的问题,而是态度的问题。

很多评论家都是木头脑袋,人家手一指,就被带到沟里。每次在类似死循环案例之后,都会有大把建议

“完善相应机制”,譬如增加繁琐验证、推出延时到账、畅通司法救济、建立不当得利黑名单制度……等等等等,看得大家蛋疼,挽救个手滑有那么难吗?非得把无现金时代打回原始社会才能得到安全吗?

还要增加多少验证?目前网络转账不要密码吗?还要怎么延时到账,难道把亲友都当骗子防吗?说什么

“不当得利黑名单”,简直是笑话,“不当得利拒不偿还”是犯罪好不好,要坐牢的还上什么“黑名单”?这些建议全都是笑话。

目前的有关机制根本不缺,问题在于选择性依法,各方都参照省事儿的规定,不肯依照麻烦的条款,公司踢皮球、警方踢皮球、法院踢皮球,再多的条款又有何用?