引言:

在现在主流的政治学(也就是西方政治学)语境中,英国是最早实现现代化的国家,并且就是在都铎王朝时期完成了关键的转变。但如果对比东西方历史就会发现,中国早在秦朝就完成了这一转变。

正文:

在安妮·博林被斩首的第二天,即1536年5月20日,亨利八世与新欢简·西摩订婚,十天后,简·西摩火速成为亨利八世的第三位王后。

刚杀前一个王后就娶下一个,除了拔吊无情之外,亨利八世对于生一个男性继承人的愿望,已经是十万火急刻不容缓了。与此同时,年仅三岁的伊丽莎白公主落到了和其姐玛丽公主一样的境地:被剥夺公主头衔,并被宣布为私生女。

简·西摩只和亨利举行了婚礼,而没有被正式加冕。直到死,简也没有戴上王后的王冠。

据笔者推测,亨利被前两次婚姻失败的生育历史弄怕了,想等到简·西摩生下儿子再给她正式的名分,要是万一简不能生出儿子,将来再换老婆省去好多麻烦。谁知道简生了儿子就因为产褥热去世了。

对于这位唯一给他带来男性子嗣的王后,却没在她生前给她一个风风光光的加冕典礼,不知亨利八世的心底是否会有一丝懊悔?

亨利八世、简·西摩与王子爱德华全家福

(实际上,简死的时候她儿子刚两个星期大)

与野心勃勃、充满控制欲、性感迷人且充满法式风情的安妮·博林完全不同,简·西摩就是保守、文静的传统英国女人的代表。她同亨利八世的第一任王后凯瑟琳那样,是个天主教徒。简·西摩入主中宫后,立刻下令撤换所有安妮·博林时代的法式装潢,所有法式服饰一律被禁止。她对宫女们的衣着服饰做出了严格的规定,甚至细到衣服上珍珠的数量。安妮·博林带来的喧闹浮华的宫廷气氛似乎在一夜之间变得稳重端庄。在王后的带领下,宫人们穿着英格兰传统保守风格的长袍,低眉顺眼,谨言慎行。

如此在宫廷内部进行大动干戈的“移风易俗”,除了简·西摩本身就是传统保守风格的女性之外,更重要的理由恐怕是:简·西摩也是小三上位,她最担心的事情是被后来者取而代之,落到跟前任同样的下场。而安妮·博林开创的法式浮华开放的风气,简直给了宫廷侍女们勾引国王提供了最好的温床。侍女们一个个都学得坦胸露肩、搔首弄姿、媚眼乱抛,本来就是花花肠子的亨利八世哪里把持得住?

因此,让侍女们一个个端庄起来,才是保住自己王后宝座的首要奥义。反观安妮·博林,虽然自诩聪明过人,却在女人最基础直觉上掉了链子,把自己带上了不归路。

美剧《都铎王朝》剧照,可以从中感受到安妮·博林的法式风格(左)与传统英式女性穿衣风格的不同

如果说,安妮带给亨利八世是新鲜感、充满激情但是危险的诱惑,而简则是平淡无奇但安全的踏实感。

简给人的感觉,和阿拉贡的凯瑟琳很相像,这就给宫廷内外的天主教保守派以无限遐想:难道说,国王要背弃新教邪路,回转到天主教正途上了?

然而,信仰天主教的王后简·西摩显得安静温顺,除了内宫的事务,对于政务一概不插手。安妮·博林的倒台并没有危及到宗教改革三头联盟中另外两人——托马斯·克兰麦和托马斯·克伦威尔的地位,反而克伦威尔因解除了国王一大心病,而得到了国王的进一步信任。

在克伦威尔的主持下,宗教改革仍然按照预定计划有条不紊第展开。在安妮·博林死后,克兰麦以坎特伯雷大主教的身份颁布了《十条纲领》作为圣公会的基本原则。《十条纲领》最具争议的是有关圣公会圣礼的规定。传统的天主教会共有七条圣礼(洗礼、坚信礼、圣餐、神职授任礼、忏悔、临终涂油、婚礼),《十条纲领》对其进行了大幅删改,仅保留了洗礼、忏悔和圣餐作为圣公会的圣礼,并且仪式也进行了简化。

对于天主教徒来说,这简直是不可容忍的。因为天主教的特点是信奉

“因行称义”,

通过各种繁复的宗教仪式(即圣礼)来彰显对上帝的虔诚。因此,《十条纲领》被视为非常激进的改革,简直就是离经叛道。

更为关键的是,修道院解散行动仍在进行并且扩大了范围,大批天主教堂、修道院被解散,财产被没收,僧侣被驱逐甚至杀害,圣物被焚烧,圣像被捣毁。

就在天主教徒哀叹邪教妖女安妮·博林虽死,但是新王后不问世事,政治气候与安妮·博林生前没什么不同时,简·西摩突然做出了干政举动,而且一出手就是石破天惊的大动静,这就是凯瑟琳王后之女玛丽公主的身份和继承权问题。

简·西摩进言,亨利不应该宣布玛丽为私生女,废除她的继承权。在她看来,亨利与凯瑟琳的婚姻经教皇确认,合法性不容置疑,因此她认为玛丽受到的待遇是极不公正的,作为她的继母,她觉得自己有责任为玛丽争取她应有的权利。于是,简·西摩直接请求亨利八世,让他把玛丽接回宫,恢复她的身份和继承权。

如果说简·西摩纯粹是出自道德良心而提出这一要求,似乎不符合她的作风,因为她一向在亨利八世面前低眉顺眼,大气不敢多出,怎么会突然说出如此逾矩的话呢。要知道,王位继承权对于任何一个王国来说,都是头等大事。

况且,如果她不来这么一出的话,亨利八世的意图明显是将简·西摩生的孩子立为继承人。王后都是期望“母凭子贵”,哪有为他人做嫁衣的道理?

也许简·西摩自己没有什么政治野心,但是她有两个野心勃勃的兄弟:爱德华·西摩和托马斯·西摩。安妮·博林得势时,博林一族冲天而起被他们看在眼里,记在心上。现在简·西摩成了王后,并且已有身孕,西摩一族崛起的机会来了!

这两位国舅爷判断,前任王后的路线已经证明是条死路,是绝不能效仿的。自己的妹妹要坐稳王后之位,如果能生下一个男孩自然是最好,地位将坚如磐石。但按照前两位王后的生育经验,亨利八世的精子质量实在是大有问题,婴儿夭折率太高,如果生下来的孩子夭折或者生下的依然是女儿该怎么办?这时候,玛丽公主就成了关键。她作为第一顺位继承人,在英国国内无依无靠,如果与玛丽公主搞好关系,将来玛丽即位,西摩一族仍然可以屹立不倒。

更重要的是,宗教改革派领袖克伦威尔如今几乎是一手遮天,权力触角遍及各处,西摩一族想要获取政治权柄,唯有效仿当年扳倒大主教沃尔西的故事,与天主教保守派联合,斗倒克伦威尔。而恢复玛丽公主的身份,是天主教保守势力迫切要做的——待到亨利八世驾崩之后,他们可以借拥戴玛丽上位,实现天主教势力的卷土重来。

简·西摩的建议,其实是西摩一族与天主教势力联合的投名状!

因此,简·西摩看似完全是出自母性本能的建议,背后蕴藏着深深的政治机心!

对于亨利八世来说,这个建议简直就相当于让他自扇耳光。当年为了和凯瑟琳王后离婚,差点把天捅破个窟窿,如果要将玛丽的身份恢复,就要给凯瑟琳王后平反,那进行到一半的宗教改革运动的合法性就出问题了。这么大的政治运动如果半途而废,接下来必然就是天主教的反攻倒算,国王的威信也必然一落千丈,甚至都铎王朝的地位都会不稳当,这是绝对不能接受的。

果然,亨利八世听到简·西摩这个建议后,表现得又惊又怒,骂她是个蠢货。而简·西摩却一反常态,一再重申自己的立场,唯有玛丽的地位得到恢复,她和她孩子的未来才有可能得到保障,英国的局势也才有可能归于平静。

简·西摩的反常使得亨利八世起了疑心,他娶简·西摩就是因为她头脑简单,和她相处很放松,不像和安妮相处那么累,因此他怀疑王后是受了什么人的唆使,但是他怀疑的对象不是两位国舅,而是玛丽及其追随者,是不是背后酝酿着什么不可告人的企图。

他紧急把玛丽召入宫中,询问玛丽最近都在干些什么,又暗示她若有任何不臣之举,她和她的朋友都会受到惩罚。

此时已经20岁的玛丽公主早已形成了自己的三观,她坚信母亲是无辜的,是安妮·博林这个狐狸精迷惑了父王,而这个狐狸精信奉的新教更是异端邪说,因此她怀有坚定的天主教信仰,一直拒绝承认自己的父亲是英格兰教会的最高元首,因为这与她自幼学到的宗教见解相悖。

在她周围,也确实聚拢了一批反对改革的天主教保守势力,借着给凯瑟琳王后恢复名誉的由头,图谋如何对改革派进行反攻倒算,当然这些都是秘密进行的。玛丽公主当着国王的面当然不能说这些,只是数落宗教改革的种种弊端,希望父王不要听信小人谗言,赶紧将英国政局拨乱反正,恢复朗朗乾坤。

玛丽的话听在亨利八世耳中,就是在口口声声谴责他的不对,因此他暴跳如雷。善于揣摩亨利八世心思的诺福克公爵,则进一步煽风点火,挑唆父女之间的仇恨,他当着亨利八世的面对玛丽公主说,如果玛丽是他的女儿,他就要把她的脑袋撞到墙上砸个稀巴烂——他心里真是巴不得玛丽去死,如果简·西摩的肚子里生不出一个健康男婴的话(从历史经验判断,可能性还是很大的),他的外甥孙女伊丽莎白有可能成为第一顺位继承人,诺福克家族的地位就不会如现在这样如履薄冰了。

善于见风使舵的墙头草——诺福克公爵

改革派领袖克伦威尔从维护宗教改革的角度出发,积极调节国王父女的矛盾。因为一旦发生国王杀亲生女儿的可怕事件,将会给别有用心的人妖魔化新教提供最好的素材,给宗教改革带严重负面影响。

克伦威尔私下找到玛丽公主,从玛丽公主自身的角度出发劝说她,成功地使玛丽公主认识到自己所处的险恶境地。于是,由克伦威尔草拟了一封给父亲的屈服信,并让玛丽公主一字一句的誊抄出来并签名,承认母亲的婚姻非法和自己是私生女。

克伦威尔也是暗中给玛丽公主下了套。这封亲笔信一写,玛丽公主的私生女地位就算是坐实了。在克伦威尔看来,只要玛丽当不了女王,天主教就再难翻身。

玛丽公主毕竟是被亨利八世自小当作掌上明珠养大,他心中对于自己的长女还是有父亲的慈爱之情,有了台阶可下后,他欣然决定将玛丽召回宫廷。在父女二人再次见面的时候,玛丽公主低声下气的说“我宁愿当一名侍女服侍陛下,而不愿意当一个离开父亲的女皇”。而亨利八世也非常高兴,因为自己“最心爱的宝贝”又回到自己的身边,虽然玛丽的公主名分没有恢复,她身份依然是私生女。

回到宫廷的玛丽公主立即被克伦威尔所派的眼线严密监视起来,禁止她与那些保守派分子接触。

经此一事,两位新任国舅爷看清了国王进行宗教改革的决心依然坚定——连亲生女儿都差点被杀,还有什么人是不能杀的,国舅的身份算老几?吓得这两位政治投机者暂时老实起来,再也不敢轻举妄动,还是乖乖地配合改革派工作,从长计议吧!

天主教徒本以为,导致宗教改革的妖女安妮·博林已被被处死,接下来宗教改革就会被叫停,世界又会拨乱反正,回复属于他们的朗朗乾坤。

然而,在安妮死后,宗教改革的措施不仅没有停止,反而更加激进了。而简·西摩为玛丽公主平反的努力被国王强烈责备,在信奉天主教的上层中传开,令他们知道国王进行宗教改革的意志仍然不可动摇。这让他们下了决心:绝不能坐以待毙,必须要有所行动,否则假以时日,英国就再也没有天主教生存的空间了。

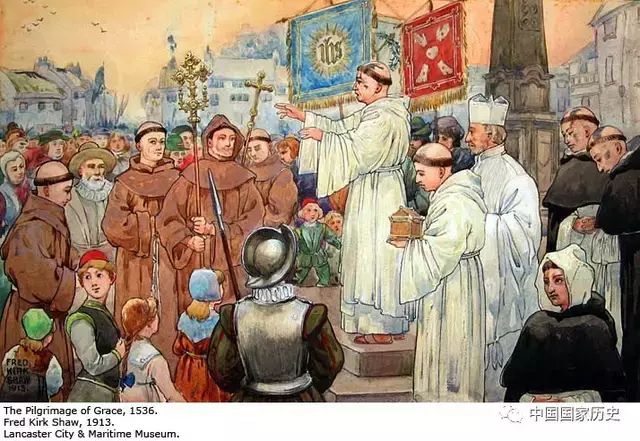

在这样的背景下,亨利八世时期最大的叛乱,所谓的“求恩巡礼运动”(Pilgrimage of Grace),于1536年10月在英格兰北部爆发。

英格兰各个地区经济发展极不平衡,在伦敦所在的东南部地区工商业较为发达,新教运动声势比较大,宗教改革在这里有较强的民众基础,但是西部北部仍然以农业为主,相对封闭、落后、保守,天主教仍然占据统治地位,天主教会是维系当地社会安定的重要纽带。因此在这些地区,宗教改革触怒了许多人,他们认为国王领导的改革是受到魔鬼唆使的异端。1535年北方地区闹了饥荒,北方民众对国王的不满与日俱增,再加上对国王回心转意感到绝望的上层天主教保守派人士对民众情绪加以挑动、教唆,一场武装叛乱的风暴在北方地区酝酿。

埃尔顿(GeoffreyElton)教授认为,“北方叛乱是宫庭斗争中失败的一方掀起的叛乱,他们试图建立一个据点,以便在宫中获得政治胜利”。

由于上层人士刻意煽动,一时间谣言四起,据说教会的珠宝和盘子都要被没收,所有的金子都要拿去铸币厂检验,甚至政府要对洗礼、结婚和葬礼征税。更有谣传说:“林肯郡周围五英里内将不会有教堂,所有教堂都要被关闭。不向国王缴税就不允许吃白面包、鹅肉、鸡肉;所有的人都要报告财产和收入,误报会导致财产全部被没收。”这些谣言使得人心惶惶,终于超过了临界点。

1536年10月1日,叛乱首先在林肯郡爆发。10月4日,四万暴民攻占了林肯大教堂,他们吵吵嚷嚷地提出了数项要求,要求停止宗教改革。

叛乱者以耶稣受难的图像为自己的旗帜,声称他们要求坚持纯正的基督教信仰。他们声称自己是教会和穷人的保护者,承认国王是正义、神圣的代表,但以克伦威尔为代表的奸臣则是罪魁祸首,他们发动叛乱的口号是“清君侧”!

亨利八世派出使臣威胁暴民,如果他们不就地解散,他就要派萨福克公爵查理·布兰登(亨利的妹夫,把嫁到法国的英国公主玛丽·都铎截胡的那位)率军围剿。正如1381年进行起义的英国农民被国王吓住一样,英国农民还是没什么太大长进,他们又被吓住了,乖乖地回家去了。

林肯郡的“叛乱”虽然平息了,但更大的叛乱正在酝酿。10月13日,一位名叫罗伯特·阿斯克的伦敦律师被叛军拥戴为首领。

在当地乡绅的支持下,罗伯特·阿斯克率领一支九万人的军队占领了北方重镇约克,随后立刻重建了当地的天主教会。一些当地的信仰新教的贵族家属被劫为人质,其中一名人质是北约克郡的拉提默男爵三世约翰·内维尔的夫人,名叫凯瑟琳·帕尔,将来会成为亨利八世的第六任也就是最后一任王后。

凯瑟琳·帕尔

北方武装叛乱的消息传出,朝野震动。王后简·西摩再次向亨利八世进言,劝他悬崖勒马。她说或许上帝应该准许叛乱,因为亨利已经解散太多的修道院了。亨利大怒,厉声警告简:“不要管我的事,记住前任王后的下场!”

自此之后,简·西摩再也没有胆敢对朝政发表一句评价,老老实实作她的王后去了。

亨利八世派诺福克公爵和施鲁斯贝里伯爵率军北上讨伐叛军。可叛军声势浩大,两位爵爷生怕一个闪失丢了性命,在获得国王准许的情况下,他们与叛军和谈。

1536年底,双方达成了一份协议。根据这份协议,国王将宽恕所有叛乱分子,被解散的修道院将得到恢复,重新确立教皇的权威,玛丽公主将被宣布为合法的婚生女,以克伦威尔为首的新教官员将被解职——倘若这些条件真的付诸实施了,英国将回到1531年之前,宗教改革尚未发生之时。叛军首领罗伯特·阿斯克认为他们的目的已经达到,年底,他下令军队解散。

国王虽然在协议上签了字,但是他从没打算执行这些协议。许多天主教徒也不相信亨利会慷慨地兑现他的诺言,

在一片猜疑的气氛中度过了

圣诞节和新年。

新年刚过,

弗兰西斯·比格德在坎伯兰德和威斯特摩兰再次发动叛乱。亨利大为震怒。他一面派遣诺福克公爵出兵镇压,一面下令逮捕罗伯特·阿斯克等叛军首领。1537年7月,总计216名叛乱分子被处死,其中包括曾经担任玛丽公主管家的约翰·赫西领主。