如火如荼的工业互联网,在哪些行业会快速突破?

我们来看两个案例。

先是大家耳熟能详的,有关麦当劳餐厅的选址。国际快餐巨头麦当劳的选址一向以精准著称,以至于很多餐企紧紧跟随,纷纷选址在其周围。

麦当劳餐厅选址需要进行周密的计划,进行审慎的定性、定量分析,是一个按科学程序执行的预测、决策过程,餐厅拟建规模越大,这个过程就越严格、精密。其常用选址方法有塞拉模型法、CKE餐厅选址法和商圈分析法等。

再是就是为什么工业革命诞生在英国。这个问题大家并不陌生,但结论却有点出乎意料。因为“在17世纪,荷兰的经济、技术、军事都是世界一流,是当之无愧的世界中心。但是,奇怪的是,这个世界中心,偏偏没能开启工业革命,后来还是由英国引领了工业革命的浪潮?”

清华大学文一教授在《伟大的中国工业革命》一书中的结论是“荷兰可惜就可惜在,选错了支柱产业。”他认为,荷兰的支柱产业是渔业,海洋捕捞。而英国发起工业革命的,是纺织业。引爆革命的重点不是支柱产业的本身,而是这个产业和周边社会元素的关系。

简单讲,从规模上看,纺织业的赛道无限长,可以一直加速,它涉及到每一个人。但是渔业不行,它面对的是一个相对缩小的群体,早晚会到达一个极限。而从行业协作界面和分工的细密程度看,纺织业的革新,波及到各行各业,把越来越多的人,不管在全世界哪个角落,都可以卷入到这场大规模的分工当中。但是渔业就不行,因为海里的资源有限,参与的人越多,人均收入反而越小,它也就没法发起全世界范围内的大规模协作。

上述两个案例说明,小到一个企业的经营选址,选址佳,即使经营者能力一般,也相对容易获得成功;选址不佳,即使经营者再有能力,也往往难以弥补这一缺陷。大到一个国家的崛起,“放眼200年的现代化过程,19世纪的法国、德国和美国,19世纪末到20世纪初的日本,20世纪中期的台湾、香港和韩国、包括20世纪末的中国,无一例外,全是纺织业引爆的工业化过程。”

那么影响工业互联网的发展进程和参与企业,哪一个是光明的赛道?毕竟,纺织行业引领了工业1.0时代、电力行业引领了工业2.0、电子行业引领了工业3.0,那么哪些行业能引领工业4.0或推动工业互联网的突破发展?

根据国家标准《GB/T 4754—2017国民经济行业分类》,在工业中占主导地位的制造业,其27个主要行业大类,可按用途和出现的时代,做如下简单的归类。

表1:制造业分类与用途属性

吃、穿、住、用这些行业在工业化到来前已经存在,但其完成工业化要到工业1.0时代。工业2.0时代,典型的行业有化工、冶金、装备制造和运输设备制造等。工业3.0时代,则是以电气、电子为代表行业。

现在,我们打造工业互联网平台,希望为制造业转型升级赋能,是选择所有的行业同时开展工作哪?还是选择可以实现突破、具有带动作用的行业哪?

在工信部2018年工业互联网72个试点示范项目中,46个项目有明确的行业属性,26个项目无法看出其行业属性。

46个有明确行业属性项目中,前工业化时代或工业1.0时代的项目4个,分布在食品、服装、烟草和印刷行业。工业2.0时代的项目29个,主要分布在装备制造、冶金、金属制品、非金属制品、石化和汽车、运输设备制造行业。工业3.0时代的电子类项目8个。另还有采矿行业项目2个,电力、能源行业项目3个。

分别计,工业1.0时代项目占8.7%,工业2.0时代项目占63.04%,工业3.0时代项目占17.39%。

根据2017年全国各省市区(含新疆建设兵团,不含港澳台)已公布统计公报的326个地级以上城市(占城市总数95.88%)的工业数据。工业1.0时代的行业占34.59%,工业2.0时代的行业占56.17%,工业3.0时代的行业占7.91%,其他行业占1.33%。

将两组数据放在一起分析(表2),可以看出一些端倪。

表2:工业进程的项目占比与行业占比对照表

一是工业1.0时代的工业互联网项目占比,明显低于于其行业占比。

这可能是越是传统的行业,其技术改造的难度和投资就越大,项目实施相对就越少。但时代越早的行业,利用工业互联网改造的效益应该是越好。如王选教授开创性地研制成功当时国外尚无商品的第四代激光照排系统,引发了我国出版印刷业告别铅与火、迎来电与光的技术革命,为我国印刷出版业技术进步、以计算机技术改造传统产业做出了重大贡献,这就是技术对古老行业改造所带来的巨大效益。

二是工业2.0时代的工业互联网项目占比,与其行业占比基本相当。

也就是说,工业2.0时代行业的试点示范项目与其行业分布是相匹配的,且发挥着主导作用。

三是工业3.0时代的工业互联网项目占比,明显高于其行业的占比。

这可能是越是新行业,其技术就越先进,数字化、网络化、智能化的条件就越充分,工业互联网改造提升的难度就越小,项目实施相对就越多。这也可从GE提出的1%理论(或1%的威力)得到验证。

由此,如何在利用工业互联网对制造业改造、提升的效益、难度和投资上找到平衡点,或者说能否有符合平衡点的制造业行业,就很值得工业互联网业界给以关注了。

延展阅读:

工业互联网迷雾重重

林雪萍

知识自动化

GE进一步处理Predix的部分资产。

姿势只有一个:卖。

GE在数字化转型的过程中的诸多不顺,掺杂着中国式狂欢、日本式沉默和德国式谨慎,都为工业互联网留下了一地迷局。

上周二GE再次出手,彻底放弃了工业互联网平台的努力。此次它出售了所持有的Pivotal大部分股份,后者是一家PaaS(平台即服务)的开发商。它大名鼎鼎的容器技术Cloud Foudary,是帮助GE建立工业互联网平台最为重要的底层支柱。

这次出售想来也不该惊讶。GE Digital的前首席商业官本来也是Pivotal董事会的一名成员,9月份辞去该职务,一个月后则离开GE。

更早的兆头是,GE在今年7月份与微软云Azure结成联盟。那个时候,意味着这个包袱就可以扔掉了。

工业互联网在全世界,都呈现出一副异样的景象。

德国、日本和美国,物联网在工业的应用,都在快速发展。德国工业4.0一开始就积极跟工业互联网进行对标,重量级的公司,如西门子、博世等都推出了自己的工业互联网方案。但相比在数字工厂的高调而言,西门子在这个领域的推进,谨慎得跟默大妈一样“徐缓”。而在日本,几乎所有的重要制造业,都在利用物联网技术,对日本企业家最钟爱的车间现场,进行各种机器效率的挖潜。然而几乎没有一家跳出来声称自己是平台:日本在工业互联网平台上几乎是集体失声。在美国,所有高调似乎都集中在GE一家身上,其他都是跟随者。

最后的结果是,踩雷引爆的似乎只有工业互联网的始作俑者。

而在中国,这种定位的工业互联网平台,则成为工业大明星。而且中彩的很多。中国工业这次“顺利超车”的反常现象,说胜利当然为时尚早,但这么多的小红花发下去,自然也是疑点重重。

当然,对GE而言,它的看家花旦Predix引起的灾难被外界不公平地夸大了。正如五年前对Pivotal的投资,一进一出,GE净赚近2亿美元。回报率170%,还是很棒的。GE自有一些工业互联网之外的其他问题,国人选择性地将GE其他失误都归结到GE的数字化转型了。

工业互联网没有那么好,也没有那么差。但在中国的大热,却是一件令人最为忧心忡忡的事情。它会不会被莫名其妙地放大了?

工业互联网的江湖,迷雾重重。

制造界最近几年充满了概念泡泡,五光十色晃来晃去,令人感觉抓不住。这几天,再起风云的是:产业互联网。

10月31日,腾讯全球合作伙伴大会召开前日,马化腾按照惯例,准时发布了今年的公开信,其中的观点语出惊人,“移动互联网的下半场,就是产业互联网”。引起争论的是,移动互联网激战正酣,为什么会出现下半场?

为产业服务的互联网,是否可以接棒

为消费者服务的互联网,

成为一个美好的明天?

在过去一年多,工业互联网一直是主流认可的概念,产业互联网则备受打压,一直在很窄的范围内流通使用。很多人甚至认为“产业互联网

”

,是一个伪概念。而腾讯提出的产业互联网,再次让它与工业互联网的界限,成为关注焦点。

GE提出来的“Industrial Internet”,的确既有“工业”,也有“产业”的含义。但在中国,这两者的边界大不相同。

与此同时,还有一些其他范围的激战是,“工业互联网姓工,还是姓网?”。这些看上是鸡毛蒜皮的概念较真,屡屡在空中斗法。

这是最近三年中国制造业最为迷惑的现象之一。概念暴力打遍中国制造。从智能制造到工业互联网,极端的时候大家甚至不知道哪个范畴更大?从两化融合、两化深度融合,到制造业与互联网融合,

背后的区别究竟何在?

很多人不知道。

在中国,智能制造的含义尚不能被广泛确认;工业互联网平台为企业带来的真正价值,也实践中并没有得到太多的认证。然而,大会战已经开始。这种现象,可以称为“无共识推进”。企业无共识推进,不用担心,市场自有紧箍咒;政府如果在“无共识”下进行大力推进,则是一件值得警惕的事情。令人担忧的是,指挥棒一直在光彩照人地挥舞,相应的政策激励措施则呼啸而出。

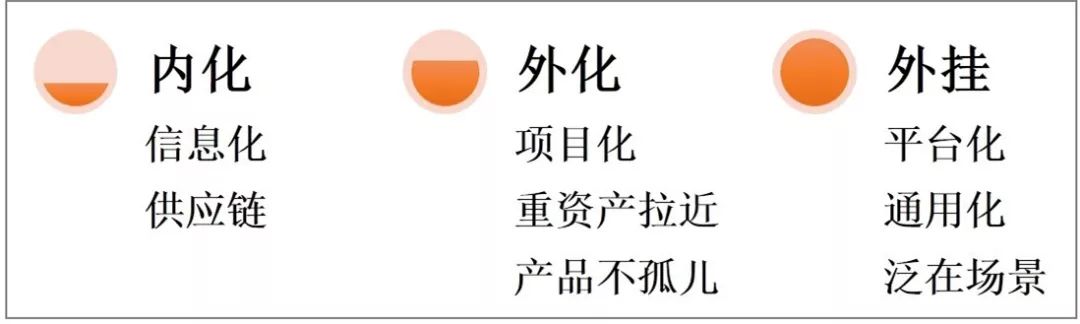

工业利用IT技术,进行数字进程的推进,笔者将其总结为三个阶段:内化、外化和外挂。

图 | 数字进程的三化阶段(原创自绘)

最早上路的是企业信息化。内化是企业内部业务连通的需求,用IT连接业务。这是企业发自内在的需求。世界上第一个财务系统的出现,正是由美国通用电气公司自行开发的。在内化的过程中,不同的系统,被广泛应用在企业的各个部门。这期间也产生了大量的孤岛。

外化是一个价值链向用户端扩展的过程。它可以看做是制造业走向服务化的一种。这个过程对企业的软件开发能力和对下游用户的运行机制,需要很强的把控。最早创立了这种模式是英国的罗罗发动机。在上个世纪90年代末期,这个秘密武器开始发威,打的GE发动机一头雾水,接连丢失包括全日航、新加坡航空在内的重要客户。这种“外化策略”,后来也被中国制造业纷纷采用,例如从宝钢信息化部门出来的宝信、一汽集团出来的启明星等。既服务自身企业,同时也在做各种项目创收。

Predix提供的解决,本来都是“外化

”服务的软件组合,如果不去硬拽着它去做工业互联网平台,本来是一件正合身的衣服。

而外挂,则是对整个行业的数字化进程,进行通用性赋能。它与基于价值链拓展的外化,呈现出完全不同的特征。鲜明的行业鸿沟、企业变化多端的流程,对平台而言,都是巨大的鸿沟。最重要的是,它的商业逻辑发生嬗变。一个传统的制造业,需要作为一个运营商的全能角色出现。许多野心勃勃的企业家,忽略了这个彻头彻尾的变化。富士康作为一个卓越制造的公司基因,是否真的支撑它走向一个运营型的公司?同样的拷问,留给了那些在长清单上的优秀制造业:海尔、美的、徐工、中联重科等。每一个致力于全新角色的公司,都需要问一下这样的问题:组织变革是否已经就绪,来应对一门全新的商业模式?

把外化和外挂,混同一件事来做,是会吃大亏的。

日本人在外化,花了大量的功夫,但却迟迟不肯拿出来进行“外挂”。小松工程机械在1990年就开始开发基于GPS的远程监控可视化系统康查士,2004年连接设备达到20万台。小松的这种外化式服务,届时小松总裁坂根正弘在日后回忆录中提到,使得小松能够在2004年,就通过从机器运转本身洞察到了中国实施紧缩型调控、工程机械即将下滑的趋势。这两年在中国声名鹊起的“挖掘机指数”,被当做工业互联网平台的神奇魔力。其实,这不过是对复古的一次致敬。日立建机的Global-eService作为机器连接和云计算的典范,早就有着很广泛的应用。IoT不过是新增且更加合手工具而已。其它包括NEC、东芝的IoT解决方案,都在制造业中积极探索应用。但作为稳重的工业老司机,日本人绝不会用PPT来做生意的,也很少有人会提“为行业赋能”这件事。

GE大张旗鼓地推出了外挂平台Predix,启迪了整个行业,但也折损了自己的美誉度。

也许有人会质疑,PTC作为工业互联网平台,不是备受华尔街和各种咨询公司的青睐吗?其实细究起来,二者根本就不是一回事。这就是工业互联网平台给人带来的困惑,它就像是一个大篮子,包罗一切。这种开口像海面一样广阔的概念,多少丰富的海洋物种的区别,都被一笔抹去。

升级有风险,赋能需谨慎。

Predix的出现,对于GE而言,是一种宿命。因为这并不是GE的第一次“外挂”冲动。