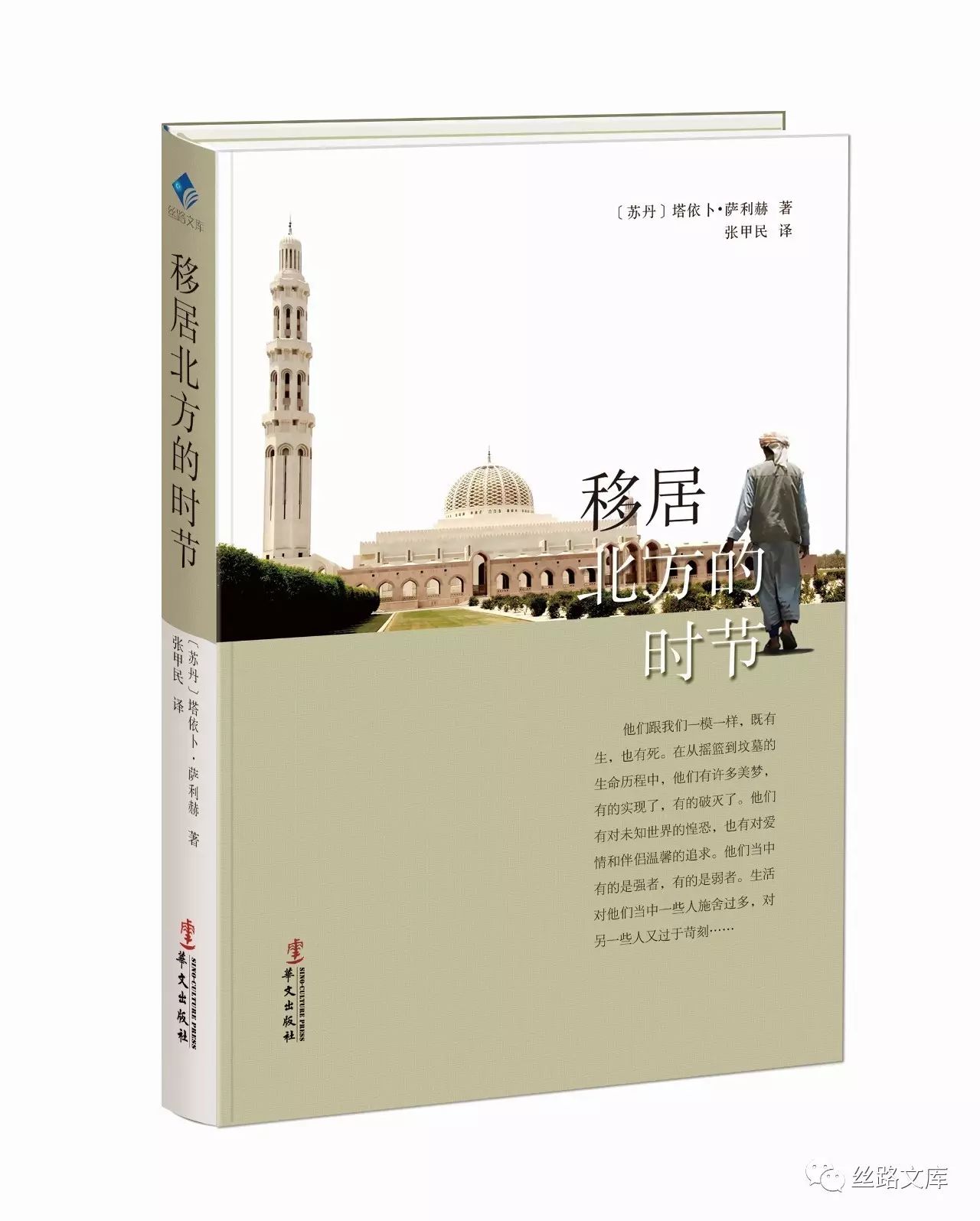

《移居北方的时节》

《移居北方的时节北方的时节》一个苏丹乡村的无名少年,自幼丧父,只有母亲和他相依为命。在学校,他凭着自己非凡的记忆力,很快就表现得出类拔萃,先后被送到开罗和伦敦深造,二十四岁就获得了牛津大学经济学博士学位并留在该校担任经济学讲师的职务。就是这么一个天赋过人的青年,却在花天酒地的生活中,变得风流不羁,先后招致了几个女性的死亡,因而被判处七年徒刑。刑满释放后,他浪迹各地,最后回到苏丹,在北部一个边远的村镇里定居下来,结了婚,生了两个孩子,生活过得很安适,同时也为乡亲们做了一些好事。然而因一次酒后失言念了一首英文诗,被迫讲出身世变故之后,便在那年尼罗河发水的季节里,以跳河自尽,了却了自己的一生。

《宰因的婚礼》主人公宰因这个发育不良、头脑简单的农村青年展开。这位主人公整天在村里东游西逛,看到谁家姑娘漂亮,就会一见钟情,并且从此到处宣扬他爱上了这位姑娘。在那保守的乡村里,谁家姑娘经他这么一嚷,便会芳名大振,以致远近闻名的乡绅、名流或风流少年闻风而来登门求亲,把她娶走。而这时宰因却毫不动心地去寻找新的目标,重新开始新的一轮爱情故事。这么年复一年地“传播爱情”,不断地让别人去收取他爱情的果实,但是他最后还是以自己的忠厚,善良赢得了堂妹妮阿玛的爱情。

移居北方的时节

〔苏丹〕塔依卜·萨利赫 著

张甲民 译 丨2017.5

第一章

昏黑的天空没有月亮,一颗星星像痴醉的女人的嘴闪动着微光,灰色的云块稀疏散落,彼此不相连。

酷热的灼烧与扬尘的风暴之后,吹起了初春的凉风。海就在他面前,茫茫无际,波逐浪舞,随着那不时袭来的有力的风动,浪尖上顿时白沫飞溅。

诸位先生,我是在久别亲人多年—确切地说是七年—之后才回到亲人身边的。这七年,我在欧洲学习,学到了许多知识,也忘掉了不少东西。不过那是题外事,就不必细说了。要紧的是,我怀着对亲人的一腔思念,回到了那个位于尼罗河拐弯处的小村镇,回到了七年之中我朝思暮想的亲人身边。啊,我总算到家了,我终于真真切切地处在亲人之中了!大家喜笑颜开,热闹异常地把我围在当中,不一会儿就让我感到冰雪在我的内心消融,宛如一个冻僵了的人照到温暖的阳光。这是一种只有生活在家人之中才能感受得到的温存。这是我在那个“连鲸鱼都会冻死”的国度里,在那漫长的岁月中,从未得到过的温存。由于我客居异国时经常思念他们,所以对于他们的音容笑貌我并不感到陌生。在我与他们重逢的刹那,他们与我之间似乎隔着一层雾,但这层雾很快就消散殆尽了。

翌日醒来,发现床还是从前睡的那张床,房间还是从前住的那个房间,它的四壁都是我少年许多鬼事的见证。我侧耳倾听风声,我以生命起誓,这可是我所熟悉的乡音—一种欢快的柔情细语,这是吹过枣椰林的风声,那是掠过麦田的风声,那是斑鸠的咕咕声。透过窗户,我望见院子里的那棵枣椰树,意识到生活依旧美好。我看着它那挺拔的躯干,想着它那扎进地下的根脉,望着它那绿色羽状的枝叶,心里不禁有一种恬静感。我觉得自己已不再是一根随风飘零的羽毛,而像那棵枣椰一样,根深叶茂,挺拔向上。

母亲端着热茶来了,父亲做完礼拜诵毕祷词来了,妹妹与两个兄弟也来了,我们围坐一桌饮茶谈天。我们的生活向来如此,自我来到这个世界,一睁开眼看到的就是这样的情景。可不,生活美好,世俗仍一如既往。

塔依卜·萨利赫,苏丹最著名的现实主义作家,1921年生于苏丹北方夏依基亚部族的一个小农家庭。中学毕业后,进入戈登学院(苏丹独立后改名为喀土穆大学),后转入牛津大学。毕业后,在国内当过几年中学教员,后入英国BBC广播公司工作,长期任该公司阿拉伯语部主任,近几年在卡塔尔新闻部任职。塔依卜·萨利赫的主要作品除《宰因的婚礼》《移居北方的时节》以外,还有中篇小说《家庭之光》、短篇小说集《瓦德·哈米德棕榈树》等。他的作品一般以苏丹北部农村为背景,带有浓厚的乡土气息,比较客观地反映了苏丹的社会状况,受到苏丹和阿拉伯读者的推崇,也得到其他许多国家的重视。

蓦然想起昨天迎接我的人群中有一张陌生的面孔。我问起家人,向他们描述着这个人的样子:中等个儿,年纪约莫五十开外,长一头浓密的白发,下巴颏儿刮得溜光,只是嘴上蓄着一撮比本地男子稍小一点儿的胡子,这是一个眉清目秀的男子汉。我问他们这人是谁。

“穆斯塔法。”父亲回答。

“穆斯塔法是什么人呢,难道他也是一位返归乡里的海外游子?”

“穆斯塔法不是本地人,”父亲说,“他是一个外乡人,五年前来到这里,置办田产,修建房舍,娶马哈茂德的女儿为妻……关于他的情况:人们知道的还不多。”

我说不清楚到底是什么东西引发了我的好奇心。我记得抵达家乡那天,人人和我叙旧,只有穆斯塔法默然不语。人们向我打听欧洲的情况:那儿的人跟我们一样不一样?物价是昂贵还是低廉?人们在冬天都做些什么?听说那边的女子都不带面纱,甚至敢于公然和男人共舞,是这样吗?……

一大堆问题,尽我所知都一一做了回答。

“真的吗?那里的人没有婚嫁,男子尽情与女子同居?”瓦德·利斯问我。

我告诉他们,除了一些细微的差异以外,欧洲人和我们一模一样。他们沿袭自己源远流长的风俗习惯,男婚女嫁,生儿育女。总地说,欧洲人有良好的道德风尚,是一些很不错的人。

听了这些,他们感到很诧异。

“他们那里有种地的吗?”迈哈竹卜问。

“有,怎么会没有种地的呢?”我说,“他们那里干什么的都有,做工的,行医的,种地的,教书的,跟我们一样。”

说到这里我止住了话头,不想把心里的这些话讲出口:“他们跟我们一模一样,既有生,也有死。在从摇篮到坟墓的生命历程中,他们有许多美梦,有的实现了,有的破灭了。他们有对未知世界的惶恐,也有对爱情和伴侣温馨的追求。他们当中有的是强者,有的是弱者。生活对他们当中一些人施舍过多,对另一些人又过于苛刻。然而差距正在缩小,大多数弱者已不再是弱者了。” |

……

张甲民,北京大学教授,1935年生,1960年毕业于北京大学阿拉伯语专业,留校任教40年并先后赴伊拉克、苏丹、埃及留学或任教。曾任北京大学非洲研究中心理事、中国国家教委外语教材编审委员会委员和教学研究会副会长;主要作品有《阿拉伯语基础教程》和《中国高等学校高年级阿拉伯语教学大纲》(第一编者),《中国文化读本》(阿文版),《汉语阿拉伯语词典》(参编及修订主持)。

这是一个有淡淡墨香的公众号

商务合作或投稿

请发邮件至:[email protected]

华文出版社·丝路文化出版中心

010-62938872 / 53351537