大气中水蒸气的流动是整个水循环的重要组成部分,每年输入中国的水汽总量大约为20万亿立方米。不过,变化多端的大气环境毕竟不同于稳定的地表,要想利用大气中的“对流层河流”实现跨区域调水,需要利用统计学手段来完成,原理就是一个高大上版本的“人工降雨”。

出品| 网易新闻

作者| 须臾千秋,清华大学土木工程博士

五千年来,困扰中华民族发展的最重大难题是什么?没错,就是水。

在这片大地上,水资源的分布在时间和空间上都极度不均。在我们的农耕核心区黄河流域,旱灾与涝灾交替发生。

从五千年前的大禹治水开始,中国人民就始终在与水做着斗争,而那些带领人们兴修水利、治理水患的人也都被奉为了民族英雄。直到如今,在黑河腾冲线以西以北,有中国近60%的国土却只支撑了6%的人口和5%的GDP,归根结底还在于水资源的约束。

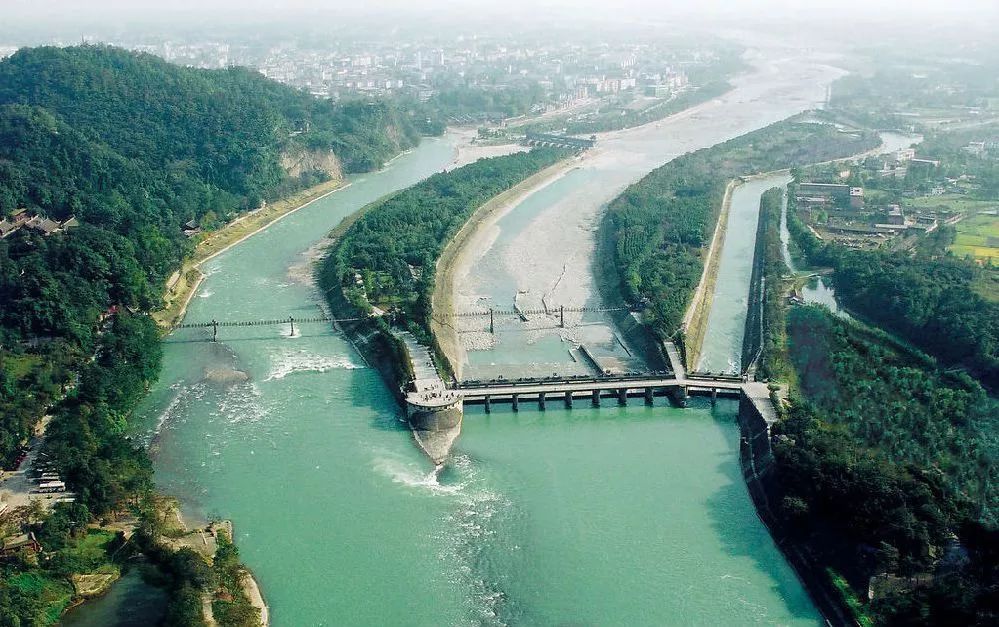

(中国最宝贵的水利遗产之一都江堰)

如果能将中国南方充足的水资源调到干旱的北方和西部,既可以减轻南方的洪涝,又可以缓解北方的缺水困境,让世上多出无数的鱼米之乡。为此,从新中国建国以来,我们就提出了著名的举国工程“南水北调”。

这项旷世工程总投资超过2500亿元,土石方总量16亿立方米,其中一期工程每年可以为北京输送10.5亿立方米的水。

南水北调固然有效地缓解了北方的缺水困境,但是相比起调水量而言,工程的投资实在太过于巨大。一千多公里的线路,中间要经过几次人为的水头抬升,还要经过特殊的引水隧道穿越黄河。这当中的任何一个步骤出了点岔子,调水工程都会受到影响。

(一)地上调水不容易,可以考虑从天上调

正是考虑到陆地输水的成本高、效率低,中国著名水利工程专家王光谦院士提出了“天河工程”:既然陆地调水难,能否考虑天上调水呢?

大气中水蒸气的流动是整个水循环的重要组成部分,它的径流量不可小视。每年输入中国的水汽总量大约为20万亿立方米,远大于降水总量和地表径流量。如果能将这部分水输送利用起来,无异于是利用了一条天然的“空中运河”来实现南水北调,简直是一本万利。

(水循环示意图)

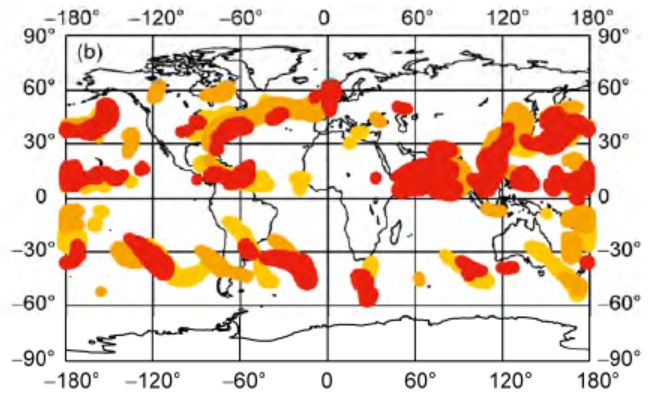

乍看起来,空气中的水汽分布很分散,不容易利用。但实际上,大气中存在与其它区域相较而言水汽通量更高的区域,它们的存在与多种行星尺度大气环流有关,同时也会受到局部气候环境的影响。

例如,中国的长江、黄河、澜沧江三江源区就存在三条输入的水汽输送带。这些输送带内部水汽非常密集,在特定的气象条件诱导下就可以在特定位置形成降水,这样就形成了一次空中的水分调运。这样的条带状水汽输送带被科学家们称为“对流层河流”或“大气河流”。

这一依靠大气层中的“对流层河流”来进行水分运输的构想看起来十分天才。但实际上,天空河流实施起来可没有那么容易。

原来,变化多端的大气环境毕竟不同于稳定的地表。这些高通量条带的发生、发展和衰亡都与中小尺度的天气过程存在明显的关系。

众所周知,气象系统是一类典型的“混沌问题”,一只蝴蝶煽动一下翅膀,在大气系统奇妙的作用下,就可能在一周后引发一场飓风。研究表明,这些“大气河流”的平均寿命只有20小时,它们随时都可能因为未知的、细小的气候变化而发生改变。

然而,如果想要进行调水作业,那就必须维持一个比较稳定的水量,这样的输水才有意义,否则仍然是旱涝不定,靠天吃饭。也正因为如此,对于“大气河流”的研究和利用始终无法深入。

那么,究竟如何才能利用起这些“朝生暮死”的空中小河呢?

(二)调水必须水量稳定,需要借助统计学手段完成

尽管这些空中小河变化多端,具有很强的随机性,但它们的时空分布同时也具有一定的规律性。

统计学家们发现,水汽高通量条带在某些区域上具有稳定的高度重合特性。将这些高通量条带看作一个系统的话,就可以计算出它们的分布及演化规律。

(全球高通量水汽带)

打一个简单的比方,就像是一条不稳定的河流,它的河道经常发生改变,但持续的观察之后就会发现,它的流向总体而言具有一定的规律,河床也有大致的边界。只要控制了这条大致的河床,就能够很好地利用这条河流。

(河道可能变化多端,但河床却有大致的边界)

从这个角度讲,天河工程中所提到的“天空河流”,与以往研究中所涉及的“大气河流”是有本质区别的。

天空河流是诸多大气河流所共同形成的一个系综,是通过统计学手段让人可以理解、利用的。

利用天河进行输水,本质上就是要知道天河中的水汽从哪里来、到哪里去、输送量有多少,而研究天河工程,本质上不仅需要研究每一条大气河流的瞬态过程,更要研究较长历史时期内这些大气河流的变化规律,以及它们与水文过程、水资源变化、地表河流变迁等在较长时间内的耦合效应。

这样,才能真正系统地了解整个水循环的过程,进而利用天河。

(三)“天空河流”存在了几亿年,如何利用它?

天空河流已经在地球上存在了几亿年,每天都在按照它自己的规律运行着。人们该如何利用它们呢?

其实原理说来很简单,就是一个高大上版本的“人工降雨”。只不过,这样的人工降雨需要精密计算,选择合适的时间和地点。

王光谦院士所主张的,实际上就是在中国的三江源地区实现空中调水,尤其是向黄河流域中补水。

黄河流域处于中国北方半干旱区,年仅370亿m的可用水量要支撑沿途9省超过1亿人口的社会经济发展,水量时常捉襟见肘,有时甚至会发生断流。

实际上,黄河源区每年空中水汽输入量约为8 700亿m3,其中约3 700亿m3为空中水资源,区域降水量约为 680亿m3,空中水资源的降水转化率约为 16.3%,这一转化率有很大的提升空间。

因此,合理适度地利用空中水资源来补充黄河流域的水量是完全可行的。

(时常发生断流的黄河)

在长江和黄河两大水系上游段还十分靠近的时候,将本该注入长江流域的降水注入黄河流域。经过计算,如果能够将青海三江源地区的天河利用起来,有望每年增加降水25亿立方米,这相当于整个地面南水北调工程的调水量的26%。

(青海三江源)

人工降雨的技术事实上已经非常成熟。

自从1948年美国科学家文森特谢福发现人工降雨的关键技术之后,人类靠自己的力量影响气候,“呼风唤雨”就不再是遥不可及的梦想了。只要空气中含有充足的水汽,那么人工增加空中的凝结核,让空气中的小液滴迅速凝结,体积增大成雨滴,就可以形成降雨。