周一早晨,你收到公司邮件,为了应对层出不穷的竞争,你被要求在一个月内找到合适的人才以发展某个新项目。

(文末可扫码下载《敏捷人才管理期刊》)

你马上找HR 沟通,发布了你的招聘需求,第一时间有多位企业内部员工将这个职位转发到了微信朋友圈,所有和企业合作的猎头公司马上通过他们的微信、邮件以及某个线上系统了解到了你企业的招聘需求,求职者也通过企业的招聘官网看到新的招聘职位在向他们招手,企业的人才库在第一时间以最快的速度寻找了最精准匹配并且最近有求职意愿的候选人,并且自动通知HR。

在下班前,HR 就已经推送了多份优质的简历及相应候选人的测评报告到你手机端,你点击接受面试邀请。每个面试之后,你在手机端快速反馈,不到一周,人才入职……

相信如此敏捷的招聘过程是每一个管理者的梦想,而这看似遥不可及的完美,却真实发生在北森服务的很多大中型企业中。

1. 招聘越来越像社交,人脉的利用效率让内推成王

两年前,我们去一家上市公司访谈,他们的HRD 告诉我们:通过北森的大数据平台,他现在可以实时了解自己HR的工作量。他发现他们的HR 是很努力的,每天搜索几百份简历,约面试,安排复试。

但问题是,业务部门依然觉得招聘效率不高,总选不到合适的人。招聘的效率,早已不是以单位时间内你能获得多少简历来衡量,而是以在单位时间内你到底能录取多少个合格的人才。因此,放弃低价值“勤奋”,重新审视招聘效率,选择正确的方向和高效的渠道,才能真正使效率有效,结果有果。

北森招聘管理系统上的大数据告诉我们:

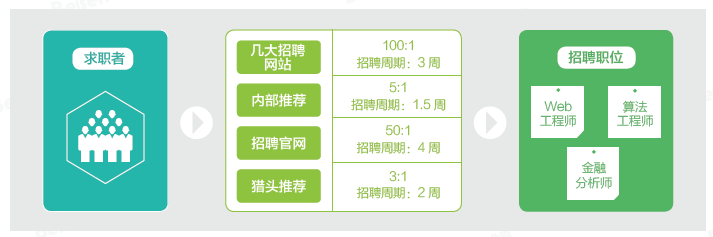

招聘网站简历筛选通过率大概100:1,招聘周期为3 周;与之相对的,内推的简历筛选通过率为5:1,招聘周期为1.5 周,这也是为什么企业喜欢使用内部推荐的原因。然而,内部推荐为何能成为高效渠道之王?这个结果和人才市场的现状息息相关。

随着主动投递简历的求职者越来越少,被动候选人越来越多,尤其是中高端职场人士,几乎不再利用招聘网站和主动投递来寻找下一份工作,他们维护着良好的职场人脉,用心规划下一步的职业发展,在职业社交网站精心勾勒出职场的轨迹。

从企业角度来看,企业招聘行为模式也在发生很大的变化,从被动等待转向了主动搜寻。

招聘越来越像社交活动,犹如在一幅中国社交地图上,企业点亮自己的需求,求职者也点亮自己求职的意愿,招聘的本质变成了一场社交。企业如果想实现敏捷招聘的目标,关键是企业和求职者之间如何快速的建立连接,并加强这种连接,创建信任,最终达到招募到候选人的目标。

如何真正快速便捷地利用企业的人脉呢?

相对于很多企业第一想起的人脉就是猎头,我们确实建议企业首先将目光放到企业内部。你的员工就是你最好的候选人,而员工的前同事、前同学从概率来看,更可能是企业想要找的人。而为了激发内部员工为企业进行推荐的动力,企业需要精心设计内部推荐的奖金和积分体系,例如推荐的候选人成功入职会奖励大额奖金,推荐的候选人如果通过面试即刻就会获得积分奖励,从而有机会获得积分之王的称号,年底还会奖励成功推荐候选人最多的员工出国旅游的大奖。

企业还充分利用互联网技术,让员工可以快速将企业招聘需求发布到自己的朋友圈,让更多的业内职场人士了解招聘需求,产生更多的推荐机会。通过这样的招聘运营,企业充分利用了员工的职场社交人脉,以较低的成本却获取了精准高质的候选人。

我们发现互联网企业在内部推荐上是做得最好的行业,互联网企业的性质一般都是开放包容,其快速发展的业务要求和员工的高流动性,这些都对招聘团队提出了高要求。他们利用在自身运营方面的优势,以及良好的雇主品牌宣传,把内部推荐的运营做到极致。

北森招聘系统的数据显示,互联网企业通过内部推荐成功入职的人数可以占到所有招聘渠道的40%,甚至更高。

而且通过对企业几年的数据跟踪,北森发现内部推荐的员工在业绩上通常有较好的表现,对企业文化的融入较快,认同感也较强。相对于令人满意的结果,内部推荐大量减少了猎头推荐的费用,这对很多企业来说都是一笔可观的成本。这也是内部推荐成为高效高性价比的渠道之王的原因,是实现企业敏捷招聘目标的重要方式之一。

2.从“出海打鱼”到“鱼塘捞鱼”,挑战更短周期的精准招聘

原来,HR 在接到一个紧急的招聘需求时,会义无反顾地驾驶小船冲向招聘的大海去寻找“鱼群”,而现在,HR 可以从容查看自家的“鱼塘”是否已经有了合适的目标,在“鱼塘捞鱼”要比“出海打鱼”要容易得多。“鱼塘”便是企业构建的自有人才库,其目的在于当一个新的招聘需求产生后,企业可以在一个较短的招聘周期内实现精准招聘。这原因在于企业人才库中已经储备了被证明是比较符合企业人才标准的候选人,只是在当时,这些候选人因为种种原因,或者企业没有合适的职位而没能最终入职。

对于在行业内有一定知名度的企业,尤其是行业Top10 的企业,在实践中北森发现,这些企业可以在三年内获取行业约70% 的简历,这对任何一家企业而言都是一笔可观的人才资产。储备人才有很多种方式:

第一,

你可以将主动应聘过本企业,并且符合一定的标准( 例如通过了简历筛选,或通过了面试,又或发了offer 但是没有入职的) 候选人全部储备起来,当然,根据候选人符合的“程度”不同,未来在被“激活”时的优先选择的级别也不同;

第二,

将主动寻访到的候选人储备起来,包括高管们通过行业协会接触到的人才,通过员工访谈了解到的行业人才,以及通过猎头寻访获取的候选人,你需要打上各种标签,像储备公司关键资产一样储备起来。

中国很多行业具有“大行业,小圈子”的特点,例如汽车制造、地产行业等。行业“小圈子”的特点,限制了其人才供给的来源不会太大,所以构建企业专属的人才库对这类企业而言更为重要。

除了常规的储备方法之外,企业已经将人才储备的工作前置到了校园。他们面向大三学生,通过专业有趣的活动和测评等识别高潜人才,等到这批学生毕业找工作时,这些企业第一时间向他们抛出橄榄枝。即便高潜学生最终没有选择该企业,HR 也会毫不灰心地将其储备,三年后这些高潜也许就是这个行业的中级人才,在长期的维系和影响下,在未来有一天,或许他们能以最快的速度投向企业的怀抱。

不再依赖大海钓鱼,转而经营自家鱼塘,可以极大地提高招聘效率。经营的关键在于形成“人才商城”。就像天猫商城和京东商城一样,人才有标签,有记录,利用人才挖掘技术,可自动筛选匹配职位需求的候选人,按照智能推荐的方式推荐给招聘和业务团队,利用大数据算法帮助企业的HR 在海量的人才库里实现精准识别,这就是北森很多企业客户正在应用和实践的“人才商城”。

(文末可扫码下载《敏捷人才管理期刊》)

3. 持续进行招聘CRM(Candidate Relations Management),更需要全员参与

如果期望人才储备发挥最大的效力,招聘的CRM 是关键。如果说招聘是一场社交活动,社交的关系强弱是社交成功的关键,而维持良好社交关系关键一点是保持联系(Keep in touch)。

如何和候选人保持有温度的联系,而又不会让候选人感觉到频繁被打扰,HR 需要花费很多精力思考。一般的做法是给候选人发送一封邮件或者推送一条微信消息,内容会包含企业的招聘职位,以期待候选人能有所反馈。

这类推送无可厚非,因为候选人也许正在关注企业的动态,等待属于他的机会,但是推送的关键在于精准。企业也会采用各种方式,将储备的人才吸引到企业的招聘微信公众号上,作为微信粉丝进行长期运营。对于沉睡已久的简历,HR 会选择通过组织校友会等更有温度的活动方式,搭建一个活动平台,激活这些“沉睡”的候选人,了解他们的最新动态,寻找是否有吸引的机会。

候选人管理不只是一位HR 的工作,也不仅是招聘团队的工作,而是整个企业参与的工作。很多业务部门的主管已经深度参与到被动候选人的运营中来,他们持续关注心仪候选人的职场动态,和招聘团队协作,记录下各类信息,这些信息让招聘团队逐步加深对候选人的了解,一旦发生联系,电话那端的候选人会很惊讶:这家企业对自己很了解,并且帮助自己规划好了发展,从而增加了选择加入企业的可能性。这也是进行CRM 运营的效果之一。

4. 雇前线上测评,敏捷易实现,让选人更精准

作为互联网巨头,Google 将原本8- 9 轮的面试减为3- 4 轮,并采用雇前测评来评估求职者,而不是让每个面试官自由发挥。事实上,仅凭借传统面试方法得出结论既主观又不标准,也并不是预测候选人是否与业务部门需求相匹配的最可靠方法。

正如Google 的做法一样,企业需要有意识地控制招聘中无意识的偏见。“即使是能力测评得分高的求职者,也不一定能做好工作。但是,当一个人的能力评分低时,他一定做不好这份工作。”这句话,在北森的多年实践中被多次证实。

4. 应用互联网技术连接一切,一体化平台上实现流畅体验

说到求职体验,很多人想到的可能更多是有趣的公司宣讲、雇主品牌传播以及良好的面试体验。显性的体验容易发现问题并及时优化,但隐性的体验(如招募过程中是否安排得足够流畅,反馈得足够敏捷等)却更容易被企业忽略。

当求职者在朋友圈或通过猎头、招聘网站、企业招聘官网、微信端等各种渠道了解到企业的招聘职位,随时随地就能通过移动设备投递简历,通过社交APP 和企业招聘人员进行沟通。当候选人顺利进入到了企业内部招聘流程后,通知、面试、反馈均能在线上或移动端实现敏捷安排和内部协同,而对候选人来说每一步都能快速收到企业方的反馈和沟通,这个过程更是让求职者获得了被尊重的感受。紧凑流畅的体验,提前一天发放了offer,在应聘者没有太多耐心的今天,这可能就是决定招聘成败的关键。

现在,在很多人才管理较为领先的企业中,用人部门和招聘团队做得更多的是有温度的沟通以及加强人脉信任的工作,促进良好的体验形成,而其他的都能交给基于互联网技术和大数据技术的一体化招聘管理平台 来顺畅快捷地实现,如职位发布、简历收集、筛选、深度分析、流程安排等工作都在平台上自动进行着,根本无须人工干预。

5. 大数据将重塑企业招聘,AI 正在觉醒