91运营社群招募中,勾搭小编微信号:yueyingzheng88入社群

欢迎各行业互联网运营达人加入我们91运营大家庭,会运营的人都来这里了!

导读

:

所谓的动态营销,其实就是指“见人说人话,见鬼说鬼话”。

一款产品可能有多个卖点,而不同的消费者对同一款产品的关注点可能不同。

前段时间,李叫兽在混沌讲台上做了一番演讲,其中谈到了人工智能对未来营销的影响,也就是他说的“动态营销”。

所谓的动态营销,其实就是指“见人说人话,见鬼说鬼话”。

一款产品可能有多个卖点,而不同的消费者对同一款产品的关注点可能不同。

比如同样是小米手机,有人是因为它的某项参数很高,所以才买;而有人是因为它的外形很精致,所以才买;还有人是因为喜欢雷军,所以才买。

但一般情况下,品牌方只能选一个主要的卖点进行宣传,而这就意味着它将会失去部分关注其他卖点的消费者。

比如小米6主打“拍人”功能,这样就可能会忽视一些对手机工艺比较在意的潜在顾客。

另外,即使是同一个消费者,在不同的场景,对同一个产品也会有不同的关注点。

比如你在户外的时候,可能更加注重手机的拍照性能;而当你在室内办公的时候,可能更加注重手机使用的流畅度。

所以,营销是非常复杂的,它有很强的不确定性。

而动态营销呢,就可以根据人工智能的不断学习,对不同状态下的不同的消费者,宣传同一款产品的不同卖点,就像真实的销售员。

不过,

动态营销只是一种技术手段,而它真正想实现的理想效果,其实就是内容营销(也包括场景营销)。

关于“内容营销”和“场景营销”的概念,网络上有很多解释,但在我看来它们的本质都一样:

它们之所以有效,都是因为它们能在合适的场景(时间,地点,任务,心理状态等),对合适的人(有购买动机和购买能力的人)说合适的话(广告内容)。

如果营销的内容符合受众当下的场景,就更容易进入人们的关注圈,从而被人们接受。

1.合适的时间

这个很好理解,你看那些做美食推荐的电视节目,一般都是上午11点过或者下午5点过准时开演。因为这正是人们最饿的时候,给人们播放餐饮类的信息就更容易被人们关注。

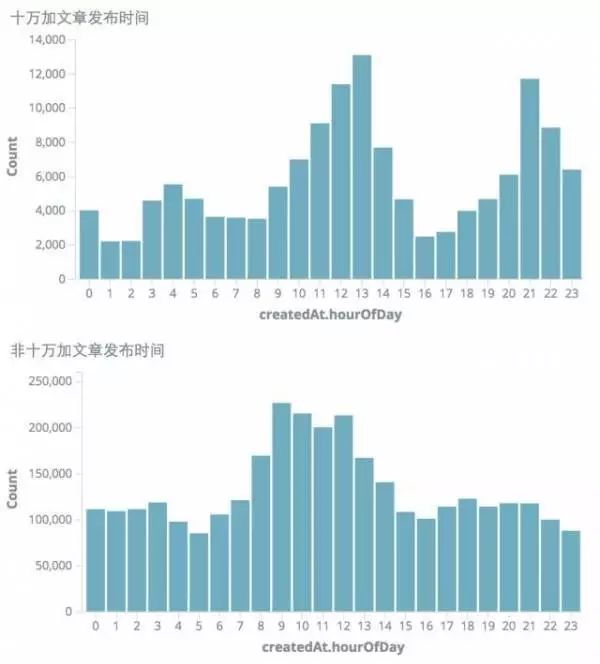

再比如公众号文章,据统计:阅读量高的文章与阅读量低的相比,它们的发布时间明显更加集中在一些特定的时间点,比如13点和21点(中午吃完饭刷手机,晚上坐在沙发上刷手机),而阅读量低的整体显得比较分散和随意:

数据来源:FooAds

2.合适的地点

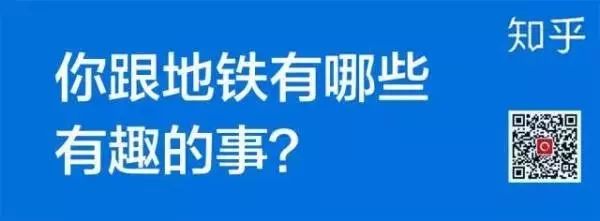

就拿之前知乎投放的广告来说。

最开始我觉得这样的形式非常好,毕竟它通过提问的方式为人们打开了知识的缺口,让人们产生了认知闭合需求,因此更有可能使用知乎。

但后来又想,

这种提问的形式虽好,但它提的问题完全没有考虑到受众当时的场景。

比如在地铁站里的人,他们所处的环境可能是非常嘈杂混乱的,才不会关心什么“旅行的体验”呢。他们目前想的可能是:这地铁怎么这么多人啊!

这种情况下,与其问别人“一个人旅行是什么体验”,还不如直接问:

“你跟地铁有哪些有趣的事?”

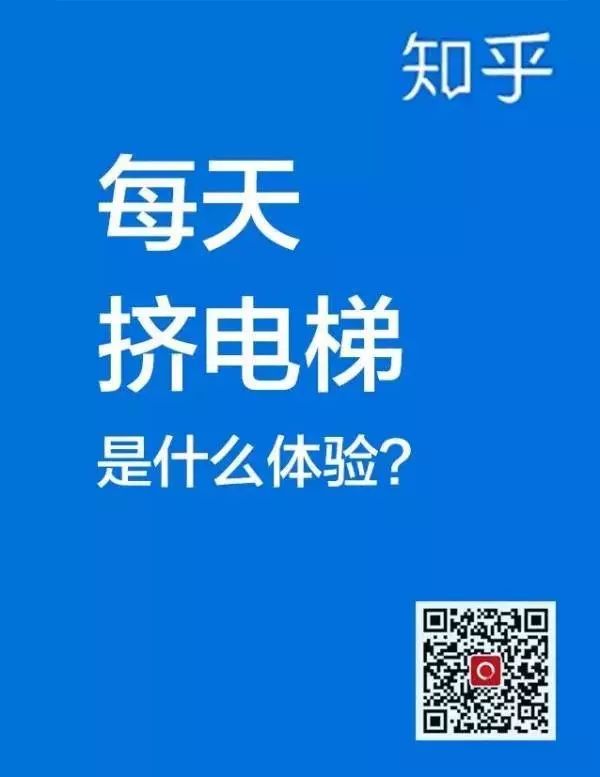

再比如办公楼电梯里的广告,与其问别人“猪的哪个部位最好吃”,还不如直接问:

“每天挤电梯是什么体验?”

顺便一说,以上两个问题,本身就是知乎里关注量很高的问题。(特此感谢知乎用户“唐小开”的创意指导)

当然,

除了现实生活中的地理位置,“合适的地点”还可以是指网络环境中“合适的网址”和“合适的公众号”等等。

比如很多微信公号都开通了原生广告和贴片广告业务,广告主可以将自家的Banner插入到公号文章内:

上图就是一个以“食材”为主题的公众号,其中在“阅读和点赞”上方的叫贴片广告,而在下方的叫原生广告。

如果说上方的保健品广告放在这个以“食材”为主题的公众号还说得过去的话,那下方的轮胎广告我实在看不懂它为什么会出现在这…难道它可以吃?

不过,不管是贴片还是原生,这种“强行植入”的硬广转化率都不高,这个后面会说到。

3.合适的任务

前段时间刷屏的百雀羚长图广告,为什么它的转化率这么低?

原因很简单:

受众来看这则长图广告的任务,是“看看这个刷屏的东西究竟是什么”

,而不是“看看母亲节能买点什么东西送给妈妈”。而长图中的“产品信息”与用户“看稀奇的任务”也没有很强的联系。

从“卖货”的角度来说,它不过是在创意长图的尾部植入了一个硬广,转化率自然不高。

用户之所以会做一件事,都是为了完成某一个“任务”,比如:

-

刷朋友圈的任务:了解朋友的最新动态;

-

刷微博的任务:看有趣的段子;

-

打开摩拜App的任务:骑车;

-

打开“品牌圈圈”的任务:了解与品牌有关的知识。

如果你的广告内容并不能帮助用户完成他当下的任务,那广告中的信息不但不容易被用户接受,还可能会引起反感。

比如你正在玩游戏,这时候你的女朋友突然过来挠你,即使你平时很喜欢她,可能也会觉得不耐烦,不想理她。

因为她阻碍了你当下“玩游戏”的任务。

所以,要想让用户接受你的信息,可以让你的广告变内容成用户当前任务的一部分。

比如下面这则朋友圈广告:

它这样就阻碍了用户“刷朋友圈了解朋友动态”的任务,用户一看就知道它是一条广告,可能就不会继续往下读了。

其实它可以这样写:

把它包装成一条正常的朋友圈,这样才能更可能被用户接受。

(至少在他发现是广告之前,就已经把广告内容吸收进去了…)

4.合适的心理状态

有时候,广告信息不一定非要与“用户任务”相匹配,也可以跟他的“心理状态”进行匹配。(视具体情况而定)

比如之前京东在摩拜App上投放的广告,虽然简单粗暴,但我觉得非常不错:

虽然“京东618”几个字的出现,并不能帮我更好的完成“骑车”这个任务,但它也不会阻碍我什么。

更重要的是,我认为这个方案有两大不得不提的优点:

1)具有足够的反差性:

摩拜单车的图标突然变成了618的图标,可以吸引人们的注意力;

2)考虑到用户的心理:

618的主题是“打破忙碌,尽享好物”,希望人们能打破自律,纵情享受。把场景锁定在“使用摩拜App”,就是考虑到用户每天上下班骑车都非常疲惫与无耐,这时候,大家都希望能找个什么东西发泄一下压抑的情绪,而“618购物狂欢”就是很好的选择。

从理论上来说,一个产品可能适合全世界的人都去使用,但在做推广的时候,一定要找到你最容易说服的人群。

道理人人都明白,但真正要去找,就没那么容易了。

跟大家分享一个接地气的案例吧,

可能有点不道德,但很有效,大家可以根据这个案例开开脑洞。

之前有个做高端食材(松茸)的朋友,他希望能快速出一些货打开市场。

但由于一切都刚起步,很难做大面积的推广,线下的渠道资源也并不丰富,建立品牌更是天方夜谭...

按照传统的思路,大部分人都会先建一个卖货的网站,然后通过百度竞价购买关键词,让那些对松茸感兴趣的人一搜就能搜到他的网站。

但问题是早就有人这样干了,购买关键词谁不会?而如果跟你什么都跟别人一样,凭什么期望你会得到更好的效果?

后来他分析了一下:

松茸这种东西非常小众,有一定知名度,但产品不受大众消费者关注(就是说基本人人都知道,但就是经常想不到它)。所以更好的办法就是开拓新的、未被占领的市场。

从哪里入手呢?

不得不说,他的方法真的太接地气了——

寻找谣言的发源地,并在那里投放广告。

我们经常能在朋友圈看到类似这样的文章:

虾类+维生素C 必死,相当于砒霜!

快别吃了!芹菜居然会杀精!

联合国发表声明:咖啡+酒会对身体造成严重伤害!

快转发给你身边的人,别再让他们上当受骗了!

(上面的结论都是谣言...)

喜欢转发这类文章的人啊,其实都不是坏人,他们基本都是五六十岁的中老年人。

而转发这类文章,说明他们一般还具有以下几大特征:

-

注重饮食健康(有购买动机);

-

人缘应该不错(有口碑推荐的潜力);

-

收入不会太差(有购买能力);

-

科学素质较低(一切听“专家”的)。

具有以上特征的人,不正是高端食品、绿色食品、保健品等最合适的消费者吗?

而这些谣言文章的发源地,其实都是一些打着“养生”、“中药”、“健康”等旗号的公众号。比如下图就是我以“杀精”作为关键词,搜索到的公众号(PS,大部分与“杀精”有关的话题也都是谣言)

数据来源:FooAds

他当时就是通过找到那些公号,成功锁定了松茸“最合适的消费者”。

插一句:松茸本身并不存在欺骗,它虽然很贵,但主要是贵在稀缺性上面。当然,某些商家对其食用效果的夸张描述是很不地道的...

另外,除了C端的消费者,他也做过B端的生意——为高端餐厅提供新鲜松茸。

不过对餐厅来说,主要关注点就不再是“松茸的食用价值”,而是“如何保证货真价实和运输方案”了。

总之,要对合适的人说合适的话。

刚才我说的,大部分都是硬广。