👆

懂不懂艺术都能看懂的

象外

本文来自公众号

荐见美学

(ID:

JianjianArts)

“荐见美学”是一个热衷发现和分享美好事物的

美学共同体,

提供一千种发现美的法门。

因为“荐”,让更多人拥有“看见”的能力。

欢迎文末关注他们。

以下是正文:

《念香港人的旧》是摄影大师何藩

(1931 - 2016)

生前编撰的最后一本摄影集。观看这本摄影集,就像跟随何藩的镜头,坐电车贯穿港岛东西,游览五六十年代的香港,观看当时香港人的市井生活。

在这里,你似乎看到的不是同一个香港。

有的照片里是中产阶层的精致,有的照片则有着来自底层社会的粗砺感。但无论哪种生活,在何藩的镜头下,似乎都看不出太多苦难,而充满其独有的美丽与哀愁。

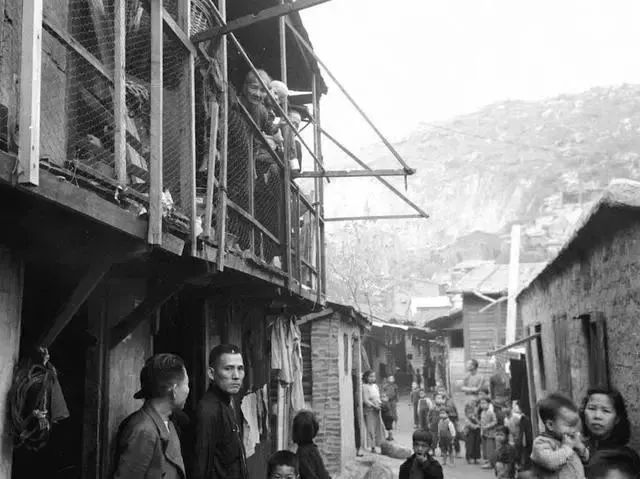

这种“分裂感”是真实的。彼时的香港,多种势力并存,将近300万难民的涌入,使得数年内新来者的人数就达到香港本地人口的4倍。一个相对结构单一的社会,历史上第一次开始要面对一个更复杂的文化和阶层构成。

因此,要理解香港的现在,何藩镜头下的那香港十年就显得很重要。

那可能是香港最艰难的十年,也是孕育新社会形态的十年。朝鲜战争期间,以美国为代表的西方世界开始实施对中国的贸易禁运,使香港的经济连同受到了巨大打击。1951年,香港政府年报把这一年说成是萧条年份。种种因素“导致香港经济陷入难以承受的境地”。萧条在“唯美”如何藩的照片里,也能看到蛛丝马迹。

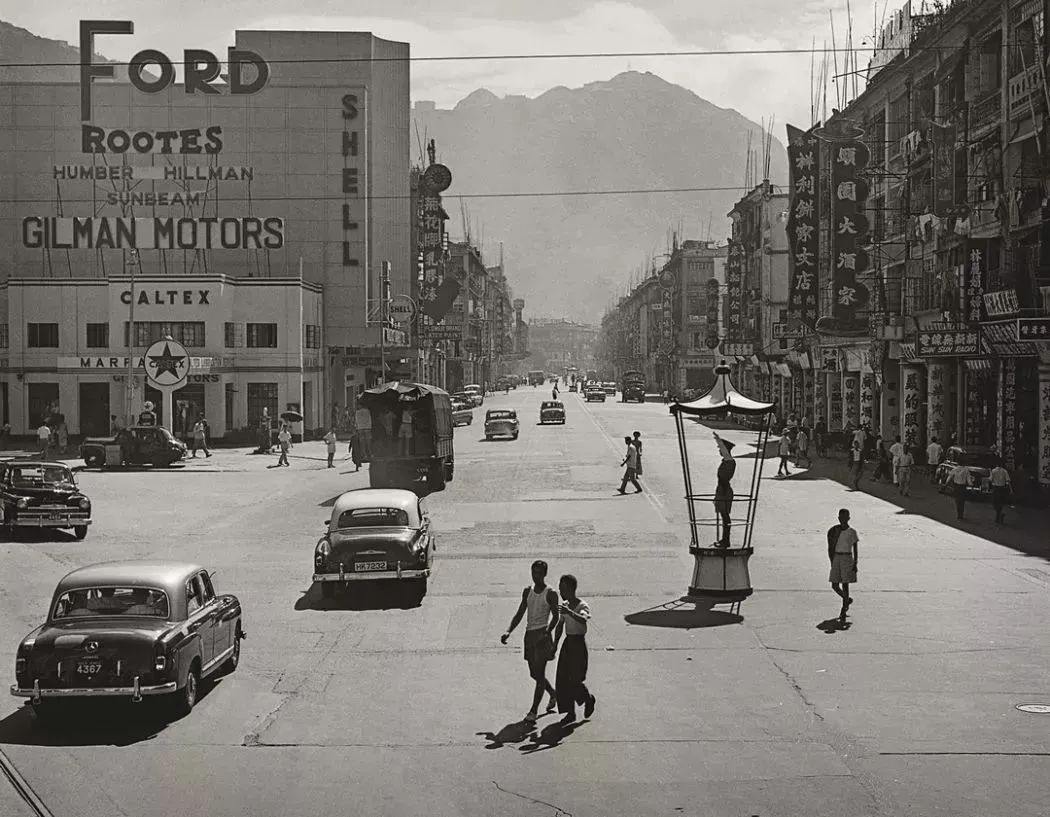

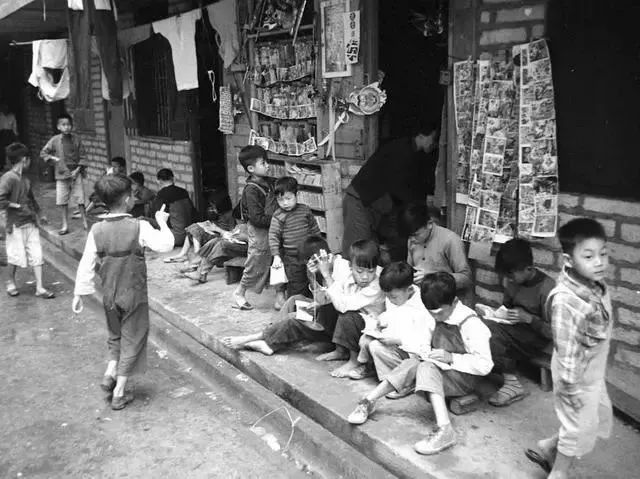

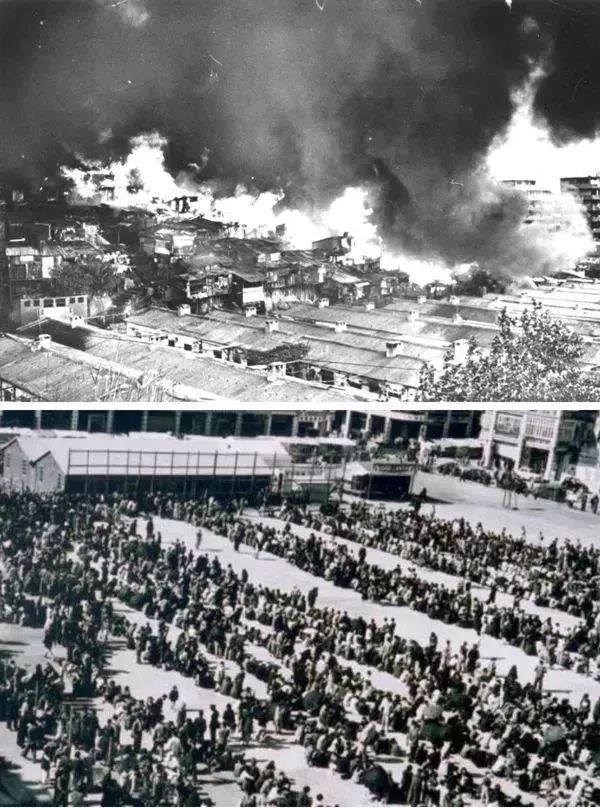

这张《湾仔集体回忆》

(上图)

里,繁华不在。从上海来到香港的金庸日后曾回忆,当时见到第一眼的香港是“有点到了乡下地方的感觉”。“我初到埠,坐上白牌车,说去餐馆,司机先生却载了我去差馆(警署)”。

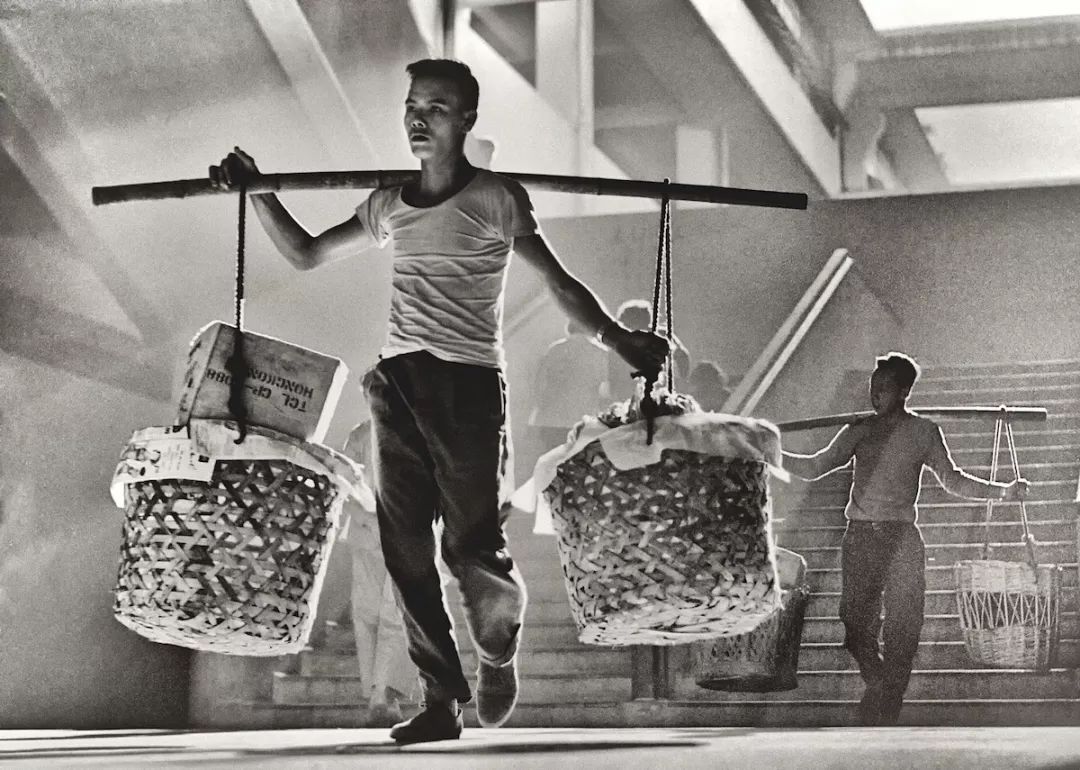

最初涌入香港的难民被称为“寮屋居民”。起初香港当局只给他们提供了最基本的生存条件,搭建了简易的寮屋区。剩下的一切要靠这些新来者们自谋生路。何藩在镜头里这样记录了他们:

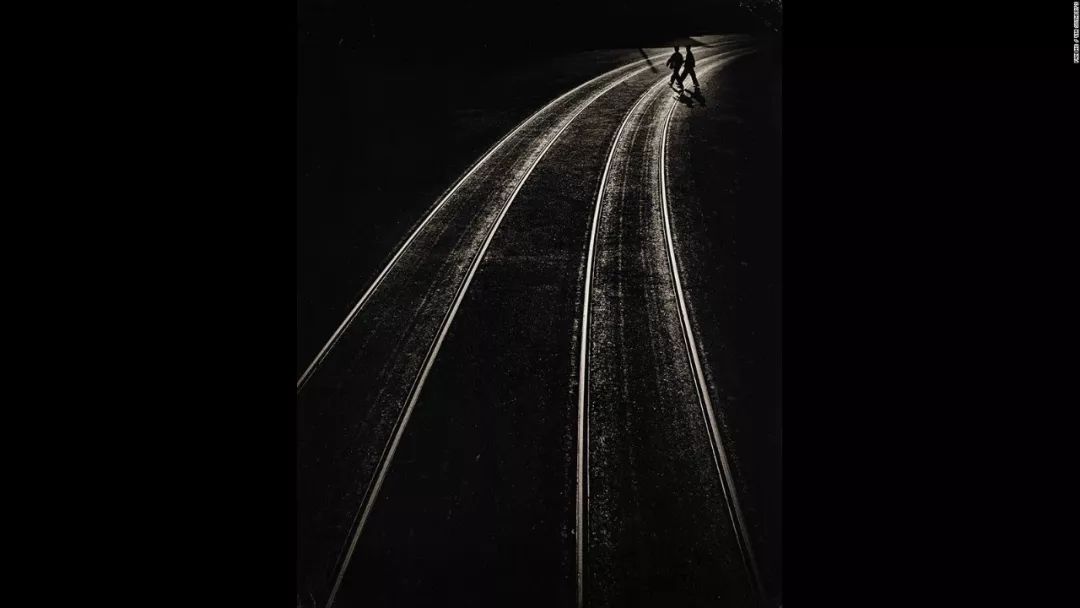

何藩酷爱黑白摄影。黑白让他的独特记录跟现实保持某种距离,有种超现实的疏离感。他还擅长拍带有线条、形状、几何图形的照片。

光影在形式上消解了现实中的苦难和阶层之别。来自香港不同阶层的人物在何藩式光线和阴影中间成了线条、构图的一部分。

让艺术和现实保持距离,这的确是摄影家何藩的关怀和诗意。

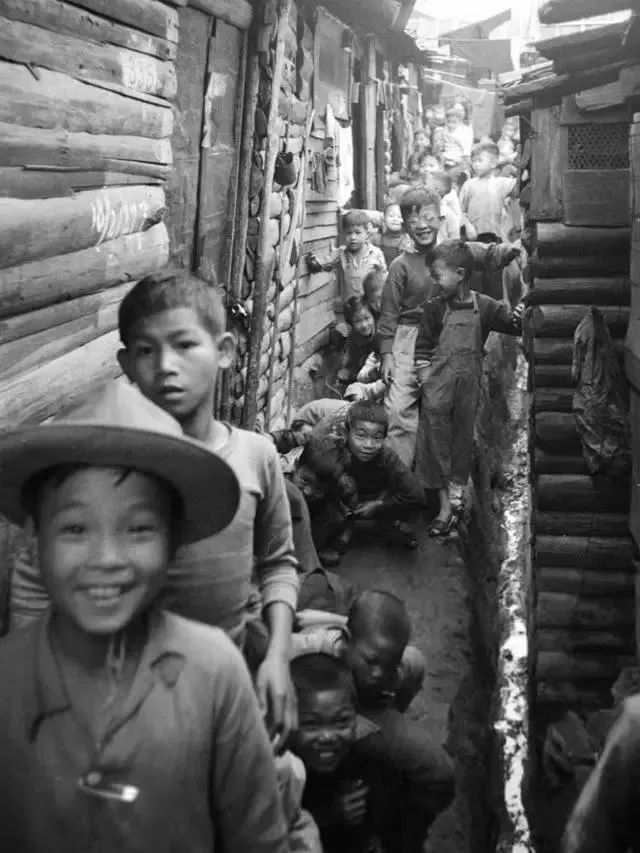

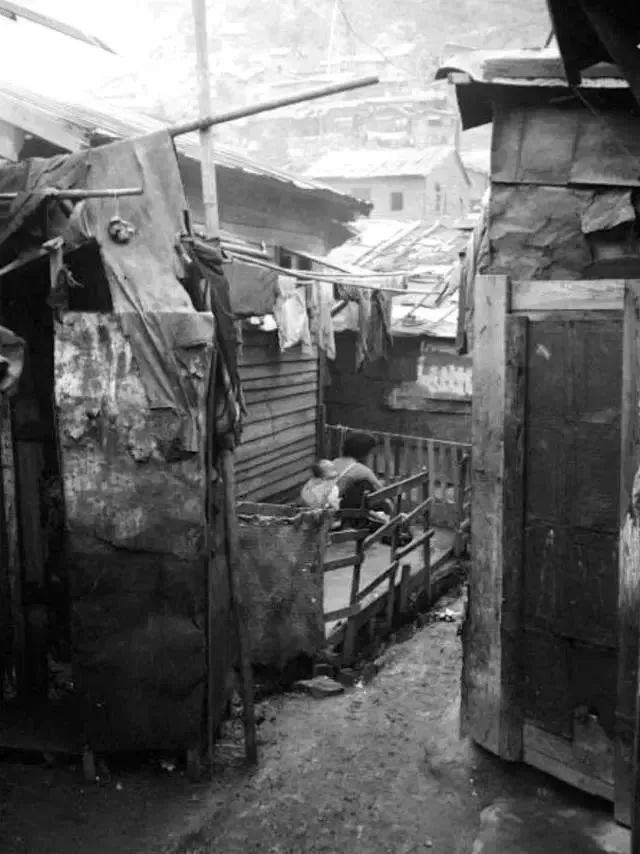

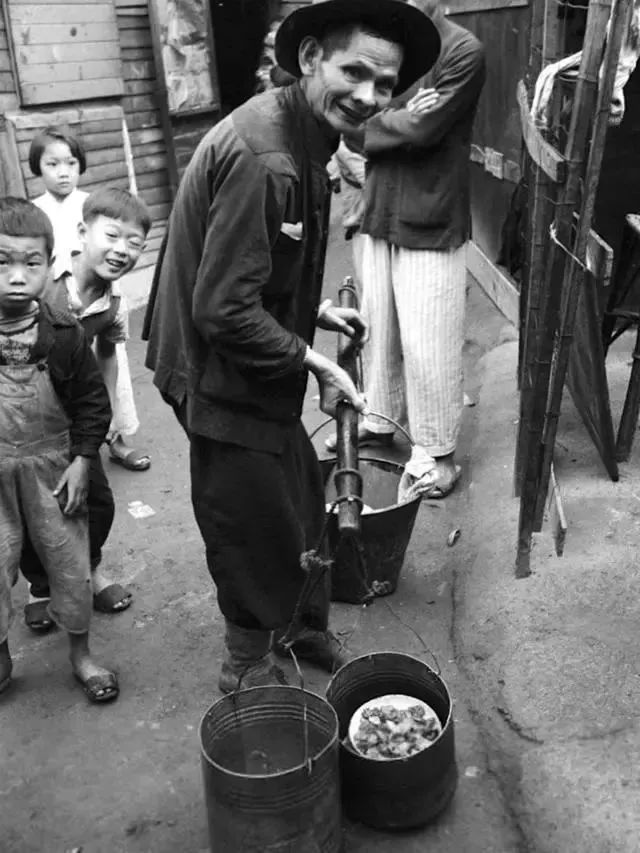

1950年代香港,现实是残酷的。我们从美国二战时期著名摄影记者哈里森·福尔曼镜头下的香港石硖尾就可以看到这残酷的一面:

寮屋面积大约65%属于住宅搭建物,余下35%则用作从事各种经济活动:工厂、菜地、猪与鸡养殖场,人畜家禽混住。新来者对政治漠不关心,能在这片新土地上活下来已是万幸。

而何藩则要用图像隐去现实。他在1950年代也拍了大量这样的写实照片,但都保留着底片,并未冲印和发表。等他晚年去美国,才花了大量时间重新整理、编辑早年拍下的这些影像,以叠加、并置手法去重新赋予这些悲惨现实以新的内容。于是,苦难的寮屋成了某种魔幻现实主义的存在:

1950年代的两张底片制成了这件名为《建造》的作品:

香港的担夫、白领、苦力、少妇......在同一个时空场景里交叠:

他还异想天开地使用三张寮屋区的不同底片拼凑出一个有水面的街景,看上去好像一个男人在巷子里撑船。他给这张作品取名为《香港威尼斯》

(下图)

。实际上这个场景从未真正存在过。

对何藩来说,香港的回忆并不是过去生活的简单记录,而是回忆。他说,“回忆并不清晰,不是那么准确,像是做梦。”

替苦难保留希望,是艺术家能做的事情之一。

何藩自己最喜欢的一幅作品叫《日暮途远》

(下图)

。日落时分,海浪拍打岸边,坚尼地城海边的一名来自贫民区的工人推着三轮车。何藩说,这幅照片的灵感是来自于一首诗:“日暮途远,人间何世。”

对于“寮屋居民”,香港殖民当局相当长时间内的态度类似火车站职员对待旅客的态度,认为香港政府的责任是照看自己人,而不是“对来去匆匆的过客广施恩惠”。

直到1953年圣诞节前夜那场著名的石硖尾寮屋区大火,这种态度才得以改变。因为大部分寮屋由木材和锌铁等非永久性物料建成,并以石棉盖顶,一旦着火,火势将不可控制地在贫民区成片蔓延。在这场大灾里,5万多人失去简易住房,7万人无家可归。

大火之后,港督葛量洪决定由政府出面兴建住房。这就是被称为“香港公屋政策起源”的香港50年代徙置计划。此后,香港政府开始着手解决一系列社会公共问题,包括50年代后期起草改善香港工人每周7天工作、每班工作12个小时的高强度恶劣工作环境的《雇佣条例》——一个疲于应付难民潮、穷困潦倒的殖民地开始向一个现代社会迈进。

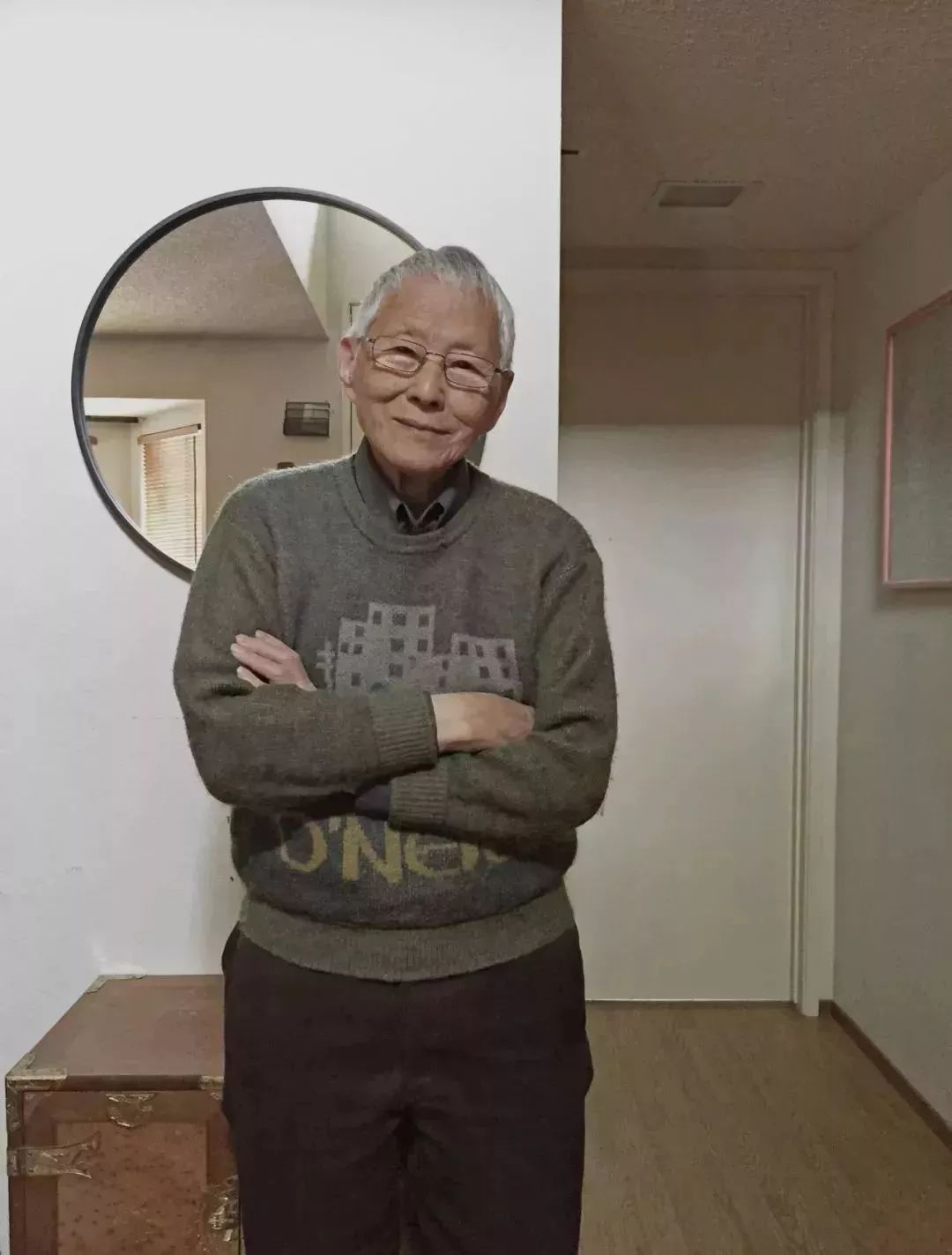

何藩

家境优越,父亲是在上海做丝绸生意的,开了一间叫“何裕隆”的大

宝

号。

13岁那年,父亲送给他一台柯达布朗尼相机,他由此开始了自己的街头摄影之路。

28岁时,何藩在本地和海外已获得超过280个摄影奖项,当选由美国摄影学会所评定的世界摄影十杰,还是英国皇家摄影协会的一员,一位五星级的双F摄影师。

1950~1960年的香港十年,也是何藩最为高产的时期。29岁之前,他已经拍完了一生中绝大部分代表性照片。

他一辈子基本上只用一台双反Rolleiflex 3.5相机,90%的作品都是出自这台相机。

为了实现他的想法,他会自己构建画面,并会对作品进行裁剪,如同一个电影导演那样。事实上,他后来也确实成了演员和导演。

他曾说:“摄影受制于很多因素,有时环境不允许你在当时拍到最完美的照片,回去再剪裁,进行二次构图,在意义上跟电影一样,只是没了时间性而已。剪裁等于重整江山、去芜存菁。”

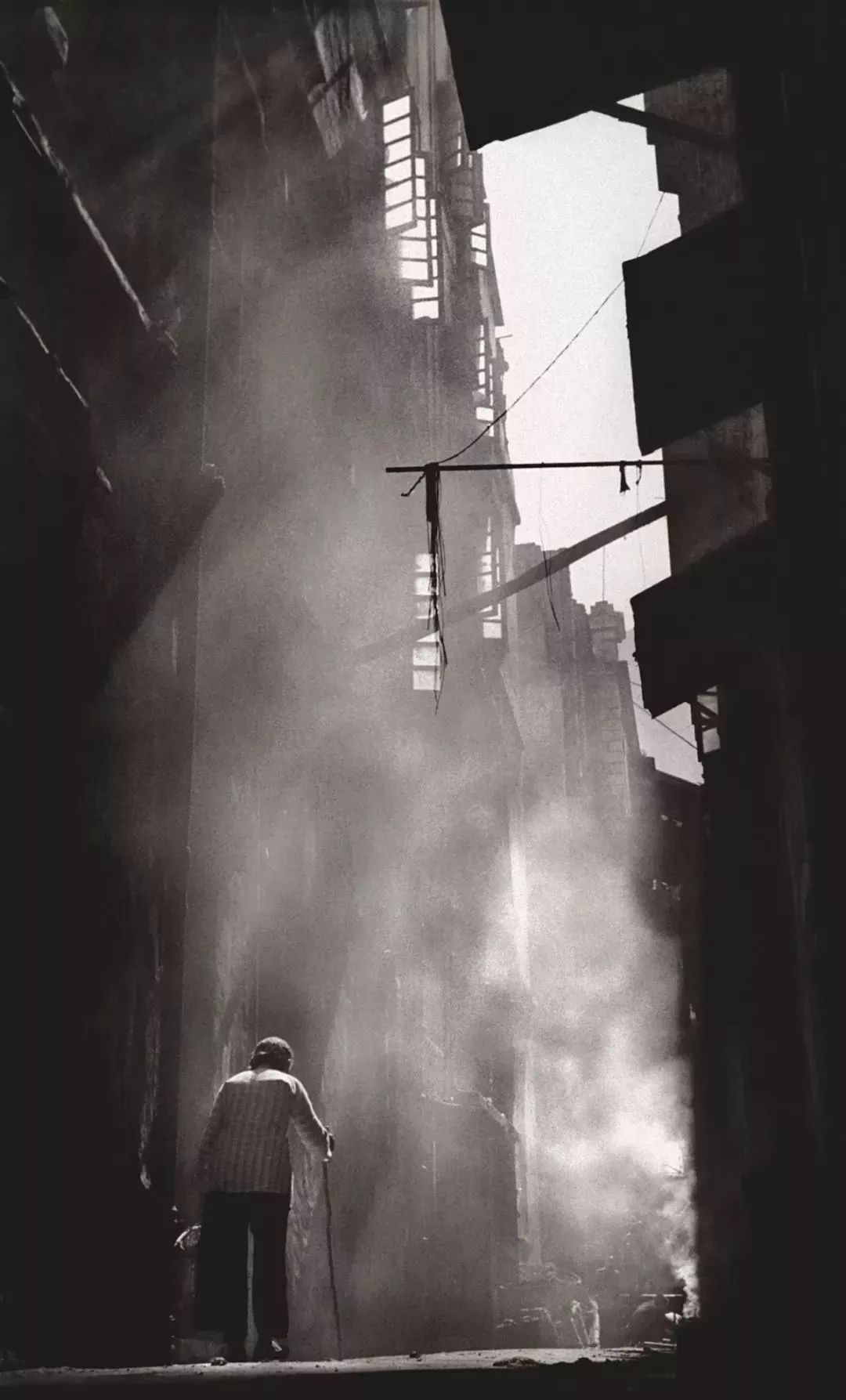

这张叫《秘巷》

(上图)

的作品里,一位老太太走过香港的小巷,看似无意走进镜头。而这位女士就是何藩的奶奶。何藩让她走过小巷,烟雾也是他自己放的。

他把每一个场景都想象成电影画面的构图。也确实比电影画面还要显得更意味深长。

曾获得过五十多个摄影奖项、日后拍卖出45000美元的成名作《阴影》

(下图)

,是在铜锣湾皇后学校的一面墙,何藩让他的表亲Vivian站在那里。阴影的末端接触到她的脚。

实际拍摄的时候,墙面上并没有那个三角形的阴影,这是何藩在暗房处理的时候自己添加上去的。阴影寓意着女孩的青春年华终将逝去,这是每个人无可逃避的宿命。

香港这个关键时期的历史记忆在何藩的镜头里就这么以独特的方式被记载下来。到1960年代中期,虽然贸易禁运依然存在,但香港成了“观察市场竞争的活生生的试验场”,公共服务和私人竞争都得到良性的发展。

“金钱至上”的态度也成为香港下一个时期经济腾飞的发动机。经济学者拉布什卡教授当年说,“这种纯粹的‘经济人’,就是‘香港人’”,香港是幸福之地,而丧失进取精神的英国反而成了悲伤之国。

晚年的何藩从从500张照片里挑出150张照片编成了他最后一本摄影集《念香港人的旧》。

“我唯一想做的事,就是通过大量的底片搜寻那段历史和那些被隐藏了半个世纪的价值,”他说。

More About HongKong