本期文章内容较长,内容干货充足,讨论人工智能对人类社会未来的可能性影响。欢迎大家深度阅读后与我们探讨。

▽

一般而言,人工智能被定义为:“主要研究用人工的方法和技术,模仿、延伸和扩展人的智能,实现机器智能”。

弱人工智能的支持者认为,人工智能只是一种工具,不是心灵。强人工智能的支持者则认为,人工智能终将完美模拟人类心灵,“计算机不只是研究心灵的工具,……恰当编程的计算机其实就是一个心灵。”

本文当中讨论的人工智能主要是指弱人工智能。

强人工智能能否实现理论上并没有定论,在可预见的未来内可能性很小,但弱人工智能的实现则是人类在可预见的未来需要内需要探讨和面对的。

另外,本文讨论的弱人工智能可能给人类社会带来的发展路径只是理论上,实际上在人类社会到达彼岸之前,无法避免会有这样那样的可能性。本文不展开讨论。

本文实际上从一个侧面回答了这个问题,人可以进行创造性劳动,创造新的劳动对象,而机器则不能。

如果说以往的各种工具是对人类器官和肢体的扩展,从而提高了劳动效率,扩展了人类劳动的范围。那么与之不同的是,人工智能则是对人类的模仿,

尤其是对人类特定的具体的劳动行为的模仿。

在此基础上,人工智能将替代今天人类劳动中每一种可重复性的劳动,人类的劳动将进一步集中于不可重复的创造性劳动,从而导致人类劳动的形态产生巨大的变迁。

人工智能技术体系将与石器、青铜器、铁器和蒸汽机一起,成为改变人类社会面貌的标志性生产工具,它不仅能够极大的提高生产力的水平,同时会进一步否定资本主义制度下的劳动生产形式,重新塑造人类的劳动形式。

在整个马克思的理论体系当中,社会形态变迁理论是最为清楚明白,争议最少的部分。内在于形形色色的历史之中的,是人类社会的社会基本矛盾运动及其规律:

生产力决定生产关系,经济基础决定上层建筑。

生产工具是生产力水平的高低的标志,在整个历史唯物主义理论体系当中,标志性生产工具被赋予了极高的地位,生产力决定生产关系,经济基础决定上层建筑,而生产力的标志就是生产工具。石器、青铜器、铁器和蒸汽机的发明和广泛应用成为了新时代开始的标志。

历史唯物主义认为,生产力的进步、生产关系的改变、社会形态的变迁,都是以某些关键性的技术广泛投入到社会生产过程当中为标志的。社会形态是同生产力发展一定阶段相适应的经济基础与上层建筑的统一体,在这个统一体当中生产力的发展程度是决定性因素。在劳动生产的过程中所运用的物质资料或物质条件,其中最重要的是生产工具,生产工具是区分社会经济时代的客观依据。

“各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器,而且是劳动借以进行的社会关系的指示器。”

[1]

不仅如此,当关键性的技术投入到生产劳动当中后,生产关系会发生极大的改变,“随着新生产力的获得,人们改变自己的生产方式,随着生产方式即保证自己生活方式的改变,人们也就会改变自己的一切社会关系。

手推磨产生的是封建主为首的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。

”

[2]

[1]

《马克思恩格斯全集》第23卷,北京:人民出版社,1972年,第204页。

[2]

《马克思恩格斯全集》第4卷,北京:人民出版社,1958年,第144页。

马克思没有对标志性生产工具做过多的解释,但是依然可以看到,标志性的生产工具因其自身的特性,形塑了最基本的物质资料生产,从而彻底的颠覆了先前的生产方式。

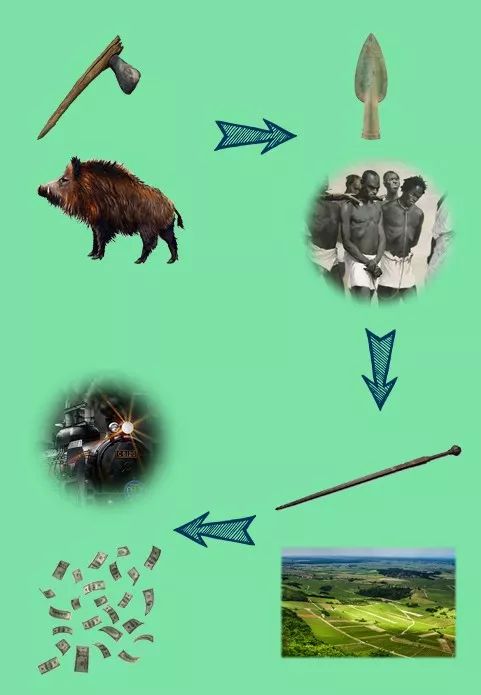

石器作为一种工具,不仅形塑了人类劳动,同时随着人类的进化而形塑了人。青铜器则彻底否定了石器时代的生产,青铜器让杀戮和奴役变得迅速而容易,通过掠夺来获得其他部落的产品,完成自身社会物质产品的积累,从而实现了人类社会从蛮荒到文明的转变;奴隶时代的生产就形成了,奴隶主的掠夺和奴隶生产这一二元关系。

同样,铁器的出现使得对处女地的开垦成为一件容易的事情,农业文明社会不再需要蜗居于各个冲积平原,相对于无限的自然而言,人口不再是多余和过程的,比之屠杀掠夺,农庄能够更大规模的生产,支持更多的人口,维持更强大的社会。蒸汽机因其能够提供强大的动力,让巨大的机器自动的运转起来,生产的产品千百倍于手工劳动者,将手工劳动者逐出市场,机器大工业和市场经济开启了资本主义时代。

现在做一个思想实验:假设你我,都是站在奴隶社会、封建社会、资本主义社会前夜的人,我们没有关于下一个社会具体形态的知识,那么我们怎么评判当下社会的发展的趋势和发展的水平呢?也就是说,要把观察历史的“视角”转换一下,从历史唯物主义那种超越一切人类历史以寻求其规律的“上帝的视角”;转换成当下的、具体的、个人的、有限的视角,来思考社会发展水平和趋势的评价问题。简单的说,就是什么样的社会是“好的”,在具体的历史情景当中来回答这个问题。

那么,在原始社会,如果我是一个部落首领,来回答这个问题。我可能会回答:自然资源易于获得,有很多生物可供渔猎采集,大家生活平静而幸福,没有疾病和灾荒。这是一个正常而自然的答案。如果我对其他人回答:有足够的铜和其他金属用于铸剑,男性坚韧、有纪律,能够组成强大的军队,对周边部落定时发动战争,掠夺足够的资源和奴隶,以维持本部落对这一区域的统治。你会怎么看我?你不会认为我是一个超越时代的智者,而一定把握当做一个好战的疯子。

同样也是如此,一个奴隶社会的智者,不会真正预示到封建社会是如何生产和运行的。封建社会同样不乏睿智之士,他们同样也不会真正预言市场经济和资本主义的发展。

对原始人来说,生产的发展意味着一整套完整的价值观,意味着资源的丰沛和自然的稳定等等。对奴隶主来说,生产的发展意味着战争的胜利、奴隶的增加、贸易的繁荣。对地主来说,生产的发展意味着土地的增加和人口的繁殖。对资本家来说,生产的发展意味着货币的积累,市场的发展,技术的进步。

也就说,在不同的生产方式下,都有着不同的生产目的,有着不同的价值观,这个生产的目的是由劳动生产工具所形塑的。

关键性的生产工具,在提高人类生产力水平的同时,也会塑造一种与以往完全不同的劳动方式,这种劳动方式有着与以往截然不同的价值观。

这种全新的价值观,才是建构新的上层建筑的思想基础。同样也是如此在今天,站在机器大工业时代,缺乏对共产主义社会的劳动工具、劳动方式和相应的价值观的准确认识,是阻止我们实际上无法真正意义上进入细节当中想象到共产主义社会生产的重要原因之一。

马克思在标志性生产工具问题上,主要分析了“机器体系”对于资本主义社会的意义。工人以大机器作为生产工具是资本主义社会的主要生产方式,在这种工具下,工人劳动的主要特点是细致的分工和重复性劳动。不断细致化的分工不仅能够大幅度提高劳动生产率,同时也是市场经济得以发展的基础,人从而必须更加依赖于市场。从而形成了一个,机器的发展与资本主义制度发展的正向循环。

[3]

机器的进步也构建了一种人类劳动的二分法,马克思称之为“直接劳动”和“科学劳动”,

[4]

工人从事的是在机器旁的重复性的直接劳动;而机器的进步则有赖于科学技术的进步,这是创造性“科学劳动”的结果。

[3]

对于这个问题,我们将在下一篇文章中,进入到政治经济学的逻辑,做更为详细的分析。

[4]

本文之所以没有选择使用马克思既有的“直接劳动”和“科学劳动”这一二分法,而是使用了重复性劳动和创造性劳动,主要的原因,在科学研究当中,同样存在大量的重复性劳动。且计算机最初的用途就是辅助辅助科学劳动的。

蒸汽机的出现使机器成为了一个完整的系统,这个系统因其高效率彻底的取代了手工业在市场中的地位。

蒸汽机之所以是一种划时代的技术,之所以能够成为资本主义生产方式的技术基础,其原因在于,它不仅极大地扩大了生产的效率和规模,同时也改变了劳动生产的方式,改变了劳动者在劳动生产过程中手脑结合的方式。

首先,蒸汽机使劳动工具的运转和生产超越了人力这一极限,从而解放人的力量,人类劳动不再为机器提供动力,而是提供机器所不能替代的那部分工作。蒸汽机的发明使生产获得了近乎无穷的动力,各种工具机的设计应用才成为可能,机器化大工业才能实现。“工具机是这样一种机构,它在取得适当的运动后,用自己的工具来完成过去工人用类似的工具所完成的那些操作。”

[5]

[5]

《马克思恩格斯全集》第23卷,北京:人民出版社,1972年,第411页。

其次,以此为基础的劳动生产,逐渐演变为一种工序越来越多,分工越来越细致的重复性劳动形式。马克思在《资本论》第一卷中反复讲述了从封建手工业手工工场,最后到机器大工业的变化过程,在这个过程中,从师徒独立完成一个产品,变成了手工工场内部的分工协作,最后为机器大工业所固定下来。在机器化大工业生产的基础上,任何产品的生产都被肢解为众多工序,每个工序都需要在固定的地点无数次的重复完成,大机器生产之下的重复性劳动成为了资本主义工人劳动的主要形式。

最后,在这种劳动方式下,重复性劳动使劳动者的手和脑结合只能产生零散的经验,而无法进一步上升提炼。

在将劳动整体分解为各个工序后,劳动者既无需思考工作的目的,也没有必要考虑提高技术以增加生产率;劳动者只需增加熟练程度。

这种以经验为基础的重复性劳动的性质,是由生产工具——机器大工业本身所决定的,工人的劳动从属于机器和资本,从而将异化的劳动和人的异化推向极致。

(为什么不少人觉得工作令自己没有成就感并且充满疲惫,永远充满无力感,就来源于这种异化)

“即不是工人使用劳动条件,相反地,而是劳动条件使用工人,不过这种颠倒只是随着机器的采用才取得了在技术上很明显的现实性。由于劳动资料变成了自动机,所以它在劳动过程本身中作为资本,作为支配和吮吸活劳动力的死劳动而同工人相对立。

正如前面已经指出的那样,生产过程的智力同体力劳动相分离,智力变成资本支配劳动的权力,是在以机器为基础的大工业中完成的。”

[6]

从技术发展史的角度而言,在这一时代,技术的发展总是倾向于,通过提高技术,以取代工人的手工艺,从而降低人工费用,所以工人的劳动生产总是朝向简单重复性的方向发展;与之相反,在封建手工业时代,则是强调手工工艺的精巧和传承。

[6]

《马克思恩格斯全集》第23卷,北京:人民出版社,1972年,第463页。

不仅如此,马克思进一步指出,与工人的直接的重复性劳动相比,生产科学技术知识的科学劳动,越来越成为了社会财富和生产力进步的核心要素。

在资本主义时代,科学技术知识在创造现实财富的过程中,与工人的直接劳动相比较,扮演着越来越重要的作用,马克思指出:“随着大工业的发展,现实财富的创造较少地取决于劳动时间和已耗费的劳动量,较多地取决于在劳动时间内所运用的作用物的力量,……而是取决于科学的一般水平和技术进步,或者说取决于这种科学在生产上的应用。”

[7]

[7]

《马克思恩格斯文集》第8卷,北京: 人民出版社,2009年,第196页.

马克思进一步指出,科学技术知识的生产同样也是一种劳动,这种劳动将使得工人的直接劳动“变成一种从属的要素”。他分析到:“直接劳动……一方面同一般科学劳动相比,同自然科学在工艺上的应用相比,另一方面同产生于总生产中的社会组织的、并表现为社会劳动的自然赐予(虽然是历史的产物)的一般生产力相比,却变成一种从属的要素。”

[8]

[8]

《马克思恩格斯文集》第8卷,北京: 人民出版社,2009年,第189页.

技术的进步使得人工智能飞速发展,多个关键领域出现了突破性的进展,极大的扩展了其应用范围,其对当下人类劳动的替代作用也逐渐凸显出来。而人工智能技术正是如蒸汽机一般,超越了劳动生产中人类“经验”,或者说“重复性劳动”,从而成为一种划时代的技术,任何重复性的劳动都将随着人工智能技术的发展,而最终被取代。

马克思在《政治经济学批判(1857-1858年手稿)》中大胆设想了“机器体系”的终极形态——“自动的机器体系”。

马克思指出,随着机器大工业的到来,工人变成了机器体系中“有意识的机件”。那么当科学技术技术在一定程度上解决了机器的“意识”问题,具备了“智能器官”,整个机器体系就会“自动的”运转起来。

马克思是这样定义自动的机器体系的:“加入资本的生产过程以后,劳动资料经历了各种不同的形态变化,它的最后的形态是机器,或者更确切些说,是自动的机器体系(即机器体系;自动的机器体系不过是最完善、最适当的机器体系形式,只有它才使机器成为体系),它是由自动机,由一种自行运转的动力推动的。这种自动机是由许多机械器官和智能器官组成的,因此,工人自己只是被当做自动的机器体系的有意识的肢体。”

[9]

[9]

《马克思恩格斯文集》第8卷,北京: 人民出版社,2009年,第184页.

在这个定义中,马克思通过比照当时的机器,对自动的机器体系做出了大胆的猜想,区别于当时的机器体系,这个体系同时具有“机械器官和智能器官”两种核心构件,是“由自动机,由一种自行运转的动力推动的”,是“劳动资料……最后的形态”,所以它是“最完善、最适当的机器体系形式”。

人工智能技术就是为了解决“智能器官”问题,从而在建构没有工人劳动的“有意识的肢体。”对于今天的生产方式而言,人工智能则能够彻底的替代重复性劳动。人工智能对人类行为的模仿主要存在于手、感官识别认知思维三个方面:

首先,在对人类肢体行为模仿领域,此类技术的关键是对人类劳动的“元工具”——手的模仿。

虽然当今的机器人技术主要以“机械臂+固定生产工具”为主,依然无法摆脱生产特定产品的生产工具的概念,但在理论上,已经突破了生产具备人手全部功能的机器人,机器手具备了可以完全替代人手这一“元工具”的潜能。在此条件下,“人手”这一劳动力计量概念必然受到极大的冲击,机器具备了可以代替人类绝大多数依赖手来完成的工作的潜能。

其次:在感官识别领域。

此类技术的本质是机器对人类语言和符号的识别。语言识别、图像识别、自然语言处理等方面的技术在最近几年迅猛的发展,很多技术已经投入使用。这些突破了人机交流只能依赖机器输入设备的局限,人类可以通过自然语言命令机器做确定的工作,机器可以自主的辨识文字和图案。在此基础上,人工智能不仅极大的降低了人机交互的成本,扩大了使用范围,提高了便利性,让普通人可以简便的使用这一技术。

最后,在认知过程研究领域。

此类技术的本质是对人类劳动经验进行数学建模。这一领域最近几年发展最为迅速,其主要目的就是通过各种算法模拟、延伸和扩展人对信息的处理过程,来实现机器对信息的处理。其中较为典型的就是专家系统,这一类系统通过对人类专家的问题求解能力的建模,采用人工智能中的知识表示和知识推理技术来模拟通常由专家才能解决的复杂问题,达到具有与专家同等解决问题能力的水平。比如:通过对以往医师对X光片的分析结构进行数学建模,从而找出内在的规律性。

在这一类系统中,前期数据越完善,经验总结越充分,系统建模越优秀,其对该类工作的取代作用就越明显;但这一类系统依然局限于具体的工作场景和领域当中,依赖于设计者设计程序,依赖于事先预设的“if…then”语句,才能让人工智能系统从数据中寻找生成规律。但是随着深度学习和无监督学习等理论的进步,人工智能系统已经在理论上具备了从大数据中自主生成数据间的规律的能力。也就是说,人工智能系统具备了从数据中自主生成经验的能力。