国贸三期,2007年封顶,330米。

国贸三期B座,2015年封顶,295米。

中国尊,在建,建成后总高528米。

如果以等高线自上而下的横截作为北京的打开方式,你将会看到这个图像从点变成若干面,最终一个个区块在海拔50米左右汇合,形成你在任何一个地图软件上看到的北京全貌。这一过程形同超立方体的展开——若把海拔区间想象成维度。

摩天大楼是梦想的凝聚——它象征着超级城市的终极祈愿和超级城市人的自我实现。影片《The Walk》中,菲利普·帕特在纽约世贸双子大厦的顶端的钢丝行走,若说是菲利普的个人英雄冒险,不如说是一则关于城市梦想的寓言。摩天大楼轻而易举地造就了人们在仰视与俯视间的差异,对阶层的划分明目张胆到难以称之为暗喻。

——这是北京的A面。

1971年,北京地铁一期开始运营。

2002年至2008年,北京投入638亿元建设地铁。

截止2015年底,北京地铁拥有18条线,据称规模居世界第二。

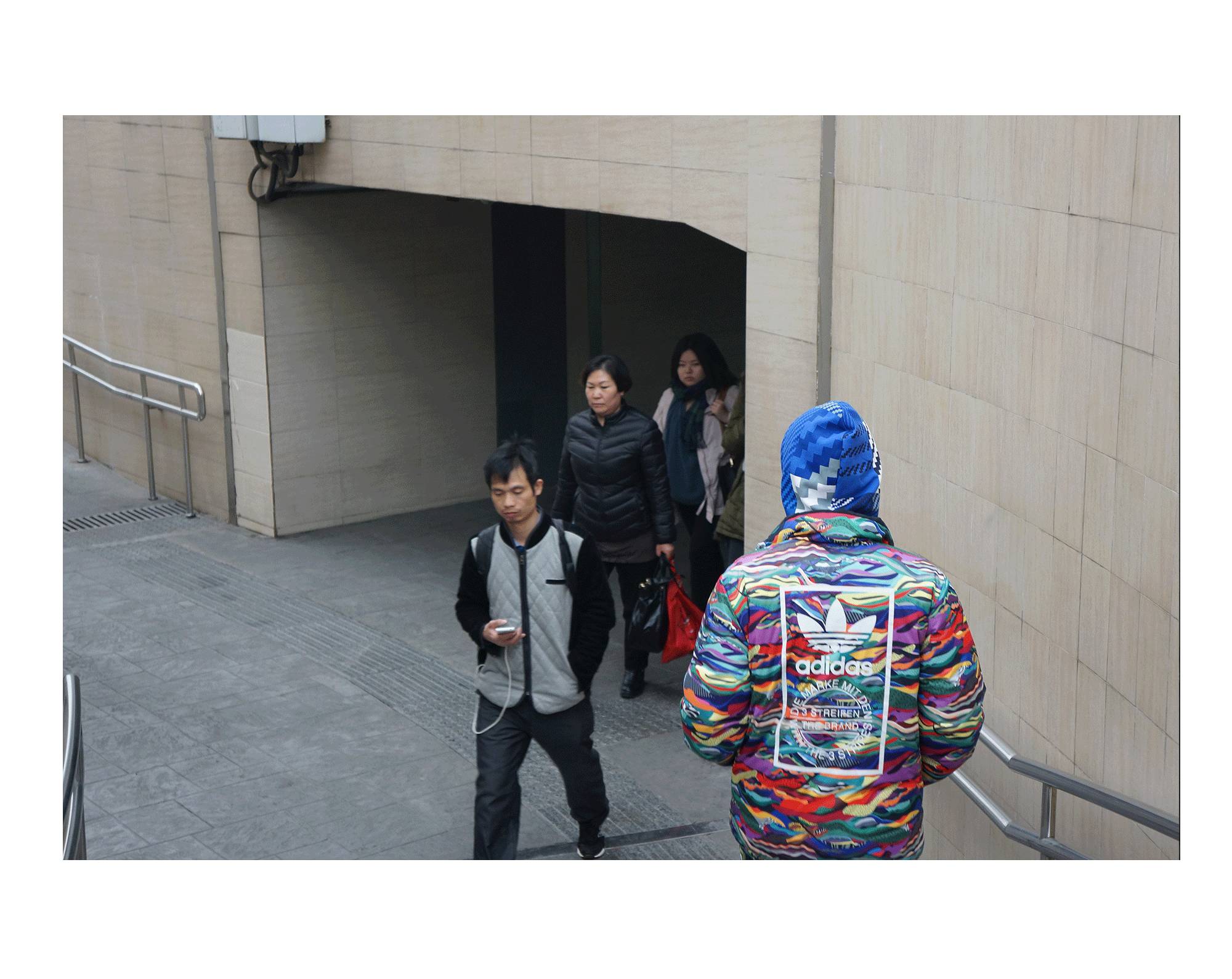

绝大多数在北京生活几年的人,都经历了新地铁线路的动工与使用,也经历了从全城两元到阶梯票价的变化。334座地铁站,几倍于地铁站数量的进站口,人们从中进入北京的地下城。除了地铁,亦有大量的地下通道,它们多是连接火车轨道的地面两端,或成为立体交通中地下的部分。北京7·21暴雨,这些首尾暴露的地下通道成为首当其冲的灾难发生地。

我们频频从地下的北京通过,它是过程;却又有一群人在地下的北京生活,它是结果。

乞讨卖艺,贩售小商品,甚至睡眠。

——这是北京的B面。

阳光不太会眷顾这些B面,暗处生长的不是猛虎却是藓类。通抵四海的呼啸往往不会在这些通道里发生,你能听到的,只是一些气泡默默产生又悄然破碎的声音。

地下城中,不只有勇士。

一、透视扑克·单间出租·一针见效

通惠河是条全方位不洁的河,亲眼目睹有中年男子在里面游泳的时候,画面比气味更令人难受。通惠河边是京哈铁路。大学报到的第一天,我和母亲在这条即将抵达的铁路上,巴望北京。

朋友家在双井,问道他知不知道有什么地下通道,他在地图上,把通惠河边京哈铁路下的这条圈给我看——“有一次我晚上从这里走过,没有灯,特别吓人。”

这条吓人的地下通道,已经安装了灯,即便这些惨白又昏暗的顶灯并不会让人觉得温馨,其中一盏又电压不稳频繁闪烁。我们不生产恐怖片,在这条通道里,我们只是恐怖的搬运工。

这里充斥着你耳熟能详的电线杆文化——一学就会的透视扑克、打工必备的房屋出租、翘首以待的一针见效。这些四五线城镇常见的街头广告,似已压缩到北京市政的焦点盲区。亚文化是它们在这里存在的近乎唯一的方式。透视扑克或许非常愚蠢,一针见效的药剂对你未必管用,掌握义务教育的你已经对这些信息自动远离,而又有一个又一个的人向这些信息踱步靠近。

这个通道的主要经过人群,是外卖小哥。他们穿着黄色、红色、蓝色的衣服,把载满外卖的电瓶车从坡上推下,又从坡上推起。很多当代话题都在《奇葩说》里有过讨论——比如,恶劣天气叫外卖的我们有没有罪。可以比较矫情地说有,也可以比较冷酷地说没有。

外卖小哥或许不关心你心里是否觉得有罪,他们从这个通道里驶过时,或许只想着,要快点。我在边上观察到——把电瓶车推上那个短短的坡,格外费力。北京已经开始下雪,在这里滑倒应是常事。享受滋美或者抱怨凉掉的时候,那几块人民币的路费,是我们对通道里梭行的他们唯一的观照。互联网经济创造了方便与财富,在方便与财富面前,我们盯着包装越发精美的午餐,将过程理所应当地交给遗忘——这早已不是某个时代的特色了。当然了,这值得被讨论与优化。

我特别恐惧却又难免用圣母视角“俯瞰”这里(在互联网的语境中,圣母被轻而易举推崇,又被轻而易举羞辱),或许被一针见效欺骗的某位男性并不值得同情,毕竟,优越感太容易控制我们的逻辑和发言姿态。妄议前,我更愿选择观看。

除了小广告与外卖小哥,我观看到一处涂鸦和一枚墙上的篮球印。那些爱玩的青年人,也曾在这里驻足与通过。我蹲在涂鸦前,让朋友照下这条通道吐露的近乎唯一的生机。

此时,火车隆隆地从头顶驶过。

二、他握着箫,说北京奥运会用了他的专利

西直门地铁站,连通着2号、4号和13号线。下通道前,你会路过好几个摊位——他们在这里卖手机壳、打底裤、小人书和橘子。上厕所的工夫,环卫工人帮忙来看。

人们在穿过通道的时候,穿过箫声。他已经六十多岁,戴着眼镜,身着一套破旧的西装在通道里吹箫。面前是一个小提琴盒,电子小提琴塞在旁边的布袋里。

“今天没有调好音,所以拉不了小提琴了。”下午一点到这里的时候,他已经在通道里站了四个小时。

“有人在这里(弹唱)时,我就会去别的地方。今天他们没来,我就来了。”他很愿意介绍他的同行:“他们很年轻,30多岁,弹吉他,唱得也好。一般晚上6点到8点在这里弹,一天能赚好几百。”

靠想象,你会认为这是一个面露菜色衣着邋遢的中老年吹箫男子,实则不然。虽不至目光如炬,但如烛应该是有了。他的表达异常流畅。

“我是做工业设计的,中央工艺美术学院工业设计专业。现在在搞生态学。”

“原来在广播局研究所,后来就和一些人下海,有个农场,也做科研。可持续发展学。”

两分钟内,他嘴里传出大量的科研机构与研究范畴的名词,这些名字与他手中的箫扯不上半点关系。“我家在铁道部歌剧院,从小就受这些艺术熏陶,但年轻时候没有时间嘛,现在有空了,就来玩玩。顺便补贴一些科研经费。”

关于能补贴多少,他说,一天能赚个几十块钱。

直到现在这仍是我的一个困惑,何样的科研,可以用一天几十的卖艺收入填补经费呢?事实上我造访过诸如VR国家实验室这样的科研机构,科研经费在我国似乎从来不成其为矛盾。“我们几个研究的就是生态嘛,从天上到地下,和每个人都息息相关。08年奥运的时候,那都是用了我的专利,大家都知道。”

“什么专利?”

“立体生态建筑。”

我难以拒绝自己对他“妄想症”的怀疑,但去探究真实与否的意义并不大。西直门地铁站里,从他的微笑中,你想跟他一起入戏。

2014年,上海市文广局联手多方开展街头艺人持证上岗试点工作。这意味着在上海已经有一些艺人,能以合法方式在特定条件下进行街头表演。但目前,北京没有,没有明确约束也没有明确保障。他说:“我也想考这个证。我会吹很多,《打虎上山》、《小天鹅》、《良宵》……”

离开他之后,我又问了问一直在尽头墙边站着的清洁工。

她把扫帚立在一边,抱着胳膊,一脸不快。

“吵死了吵死了!他还行,但那几个唱歌的!吵死了!成天吵吵吵的烦死了!”

她来自四川,在这个通道和其他三个人做保洁工作,月薪三千,一天换两班。很显然,她并不喜欢这里的卖艺人。

称做科研的人在这里吹箫,背着吉他的年轻人在这里弹唱,环卫工人在这里斗气,更多的男男女女在这里搭上地铁。我出了站,那些卖手机壳、打底裤、小人书和橘子的商贩已经无影无踪。环卫工人说:“来城管了嘛!”

显然,城管的“清扫能力”,比这些环卫工人更高效。

三、在无人注视中,他们用二胡合奏了一首走调的《小苹果》

并不是所有人都那么健谈,得知我们的来意后,他们并没有聊天的兴趣。这是东城区的一处地下通道,在北京重庆饭店的北面大约300米,亦是怪阴冷的地方。

想起这个通道是某个晚上和朋友们喝酒,路过了此地。当时记得有一个老人在通道口拉二胡,二胡悲惨的声音被通道制作了混响,而在他的旁边,是十余个跳着广场舞的大妈。

今天晚上,大妈不在,二胡还在。两个人在通道的台阶下面合奏。

“今天雾霾啊,就下来了。”

但事实上,雾霾在哪里都一样。它不会拐了个弯就识趣地溜走。在这种天气和场地下,二胡悲怆忧伤的气氛遭遇放大,甚至无需足够的技艺便能制造出理想的气氛。

二人都是退休人员,在天好的时候,能集中三十余人在此地奏乐。他们没有卖艺的意思,“就是玩。”

关于地点的选择,他们说:“没有什么别的地方去,这里挺好的。”

可是这里哪里好呢?绝对而言,冷风来回穿梭,地铁五分钟来访一次,墙面剥落光线昏暗。但相对而言,这确实可能成为他们最好的选择了。

“传媒大学的?那回去要很晚啊。”其中一位先生,一边翻着谱子,一边说道。

他们的谱子都是手抄的,一页一页夹在硬壳册子里。翻到了某一页,这位先生定了调,另一位跟着调,拉了起来。

既然不是卖艺,我主动与他们互动可谓成了打扰。我退出了他们的视线,在羽绒服的包裹下,尝试去听。

他们拉了一首走调的《小苹果》——典型的中国传统艺术“焕发新生命”的路线。传统的东西在时代中往往尴尬,没有人有资格逼迫它们活下来,也没有人有资格逼迫它们死去。任何艺术的生命力都将落实到微观个体的操作中,他们拉《二泉映月》,那就可以是《二泉映月》;他们拉《小苹果》,那就可以是《小苹果》。不知道类似用皮影戏表演街舞的艺人能否在这种“创新”中获得快乐,但不能否认绝大多数年轻人对此仍倍感尴尬——一如当我听到这首跑调的《小苹果》时,难以抑制的错杂心理。水滴形状的国家大剧院有很多演出,分散在各处酒吧的艺人来了又走,表演信息的海报贴在798与豆瓣上,艺术在北京的地表,随时随地发生;也有一些艺术在北京的地下,辗转反侧。话说回来,二胡,可能还是中国民乐器活得还不错的一个。

充电夹灯把光线投射在手抄的谱子上,音乐在这个无人将其采摘的通道里日复一日地奏响。

《小苹果》或许是他们向下一代用心递出的橄榄枝,但他们终究无法成为西单女孩,因为我们终究不会在这破破烂烂的通道里,多停留哪怕一秒。

四、北京B面,在失落中但愿找到生命的出口

朝阳门地下通道,现在居住着七个流浪者。他们中有肢体残障,有智力残障,也有健全人。天冷时候住在这里,天暖了再寻他处。毕竟这个通道,安静又宽敞,有摄像头,治安不错。

这里还有一个吉他弹唱艺人,身患尿毒症,每天只逗留两小时。因为病痛无法让他长时间弹唱。当他离开,就会来一对老夫妇,一个打板一个吹笙,两人都是盲人。施舍,是我们和他们发生的最基本的最具有温情色彩的互动;而他们中的温情,则是既然你来这里卖艺,我就别在这里抢生意了。

北京的B面即是如此,我以后也会频频路过这里,或许我不会再多和一个人讲话。但我感谢这样的一番游走,提醒我这里书写着关于商业、关于政策、关于艺术的诸多真实的读本,事实上,我们彼此相关。

城市属于每一个人,只是我们站的面不同。

有些人可以轻而易举地站到另一面。

但可惜,有些人,很难出现在A面的北京了。