1月21日,全球瞩目的华盛顿十万人女权大游行(延伸阅读:听中国女权主义者说,参与120万人女权大游行是怎样一种体验)上,出现了很多公众熟悉的身影。其中最耀眼的“明星”之一,就是美国传奇女权主义活动家格洛丽亚·斯泰纳姆(Gloria Steinem),她同社会活动家及歌手亨瑞·贝拉方特一起,担任了这次游行的名誉联合主席。

格洛丽亚·斯泰纳姆在华盛顿女权游行上发言,“当你怀抱婴儿,你很容易同情心泛滥;当有人身陷险境,你会想要上前帮助。我喜欢读书,但同理心很难从书中获得,同样也难以来自冷冰冰的屏幕。只有当我们真正在一起时,我们才拥有最大的力量。”

格洛丽亚·斯泰纳姆,出生于1934年,是一名作家、演讲家、记者、编辑和女权主义社会活动家。作为20世纪60年代后期和20世纪70年代妇女解放运动的代表人物,她因揭露花花公子兔女郎的故事而掀起过反色情运动的风潮。

1968年,她联合创办了《纽约》杂志,同时担任政治专栏评论员;

1972年联合创办了《女士》杂志,这本杂志也成为了美国女权主义思想传播的重要阵地;

2005年,斯泰纳姆联合成立了美国妇女媒体中心,并担任董事。

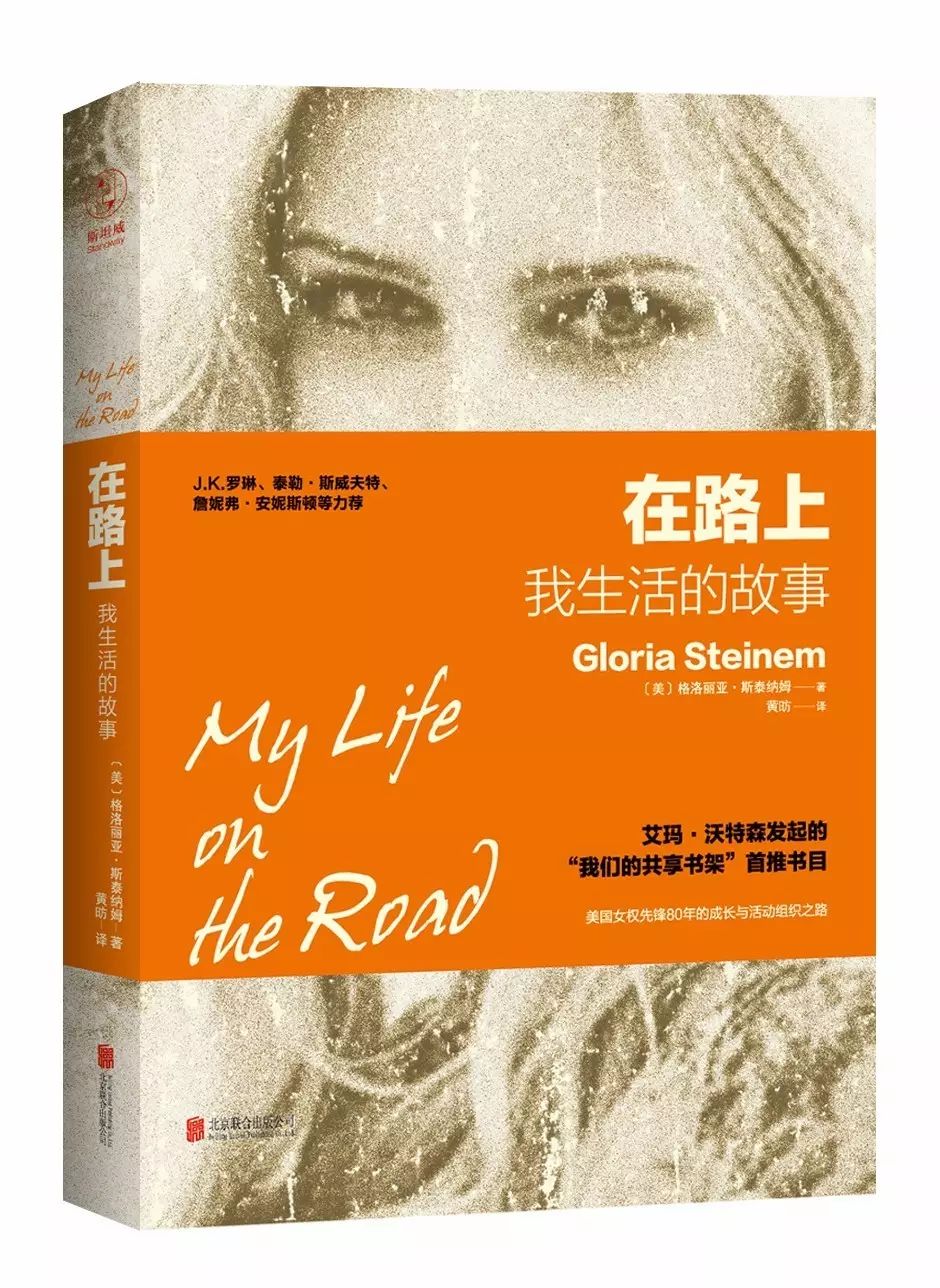

2016年,继联合国演讲发起“他为她”(HeForShe)运动之后,艾玛·沃特森发起了女权读书会“我们共同的书架”,第一本推荐书就是格洛丽亚·斯泰纳姆的自传《在路上:我生活的故事》(My Life on the Road)。

艾玛·沃特森在推特上荐书

这本书记录了斯泰纳姆童年到2015年80年跨度中的成长故事,以及她作为女权先锋人物在活动组织过程中的深切感悟。对于一些女权主义者来不陌生的那句金句“如果男人能怀孕的话,流产简直会被看作是圣礼!”就是出自她这里所记录的旅途故事。

下面就是这本书前言部分的节选。为何斯泰纳姆选择用记录旅程的方式回忆自己的一生以及抒发对社会的看法,或许我们能从这些文字里得到答案:

道路给我的启示(节选)

格洛丽亚·斯泰纳姆

黄昉(译)

每当人们问我:这么多年后,你怎么还是怀抱着希望和力量——我总是说:因为我旅行呀。在超过40年的时间里,至少有一半的时间,我都在路上。

从20世纪60年代晚期到70年代早期,我为之供稿的那些编辑没有一个对全国上下爆发的女权主义浪潮感兴趣。我非常生气、绝望,以至于我最终和一个比我勇敢得多的女人组成了拍档,一起走向各个院校和社区组织中。随着时间的推移,加上远离家乡,我发现了一个若非如此可能永远都无法认识到的道理:同在一个房间的人,更加容易理解和与他人共情,而这种效果是通过纸或屏幕作为媒介达不到的。

渐渐地,我做了曾经我最不认为自己会在这世上做的事:我成为了一个公众演说家和一位组织召集人。是聆听教会了我:不管那些出版业的专家们怎么说,一份全国性的女权主义杂志总是会有读者的。

在那之前,我是一个自由撰稿人:我永远都不想在办公室里坐班,也永远不想对除我房租以外的任何事情负责任。不过,鉴于我在旅途中学到的东西,我邀请了一些作家和编辑来一起探讨开办一个女权杂志的事——这份女权杂志必须要,用伟大的弗洛伦斯·肯尼迪的话来说就是,“做出变革,而不只是做顿晚饭”。当那些女人也说她们找不到地方来刊登她们最关心的事时,《女士》杂志就应运而生了。

格洛丽亚·斯泰纳姆联合创办的《女士》(Ms.)杂志

到现在为止,旅途都是压倒性的男性气质的地盘。男性代表了冒险,而女性代表了炉灶和家——真的就一直是这样。

即使在孩童时期,我已经留意到多萝西在《绿野仙踪》里面一直想要回到在堪萨斯州的家,然后《爱丽丝梦游仙境》里面的爱丽丝在梦里经历一个长长的冒险后,醒来刚好到了喝下午茶的时间。

从约瑟夫·坎贝尔笔下的“英雄之旅”(译者注:约瑟夫·坎贝尔是比较神话学研究学家,他在作品《千面英雄》中提出了“英雄之旅”的概念。他认为在经典英雄故事中,英雄的冒险旅途都遵循一个固定的叙事模式。在经典故事中,冒险的英雄一般都是男性形象;而女性常常以“女神——爱和希望的化身”或“诱惑者”的身份出现。)到尤金·奥尼尔笔下,英雄被黏人的女人困住不能出海的故事中,我都找不到一丝一毫理由来认为道路对我来说,是开放的。

在高中的時候,我看了《萨巴达万岁!》(Viva Zapata!)这一好莱坞版本的墨西哥革命。当萨巴达骑着马响应命运的召唤时,他的妻子抱着他的靴子,身子在沙尘里拖行,求萨巴达留在家里。因为那个时候,我还不能对自己承认说“比起留在家里当个贤妻良母,我对出海和干革命更有兴趣”,所以我只是暗暗发誓:我永远不要成为任何一个男人追求自由的障碍。

就连字典也把“冒险家”定义成“一个拥有、享受或寻求冒险的人”;而“女冒险家”则是“一个肆无忌惮、不择手段企图获取财富或社会地位的女人”。

当女人们旅行的时候,她们似乎也没有什么好下场——从真实世界中的阿梅莉亚·埃尔哈特(译者注:美国女性飞行员、女权主义者)到虚构的《末路狂花》。到今天,在世界上的很多地方,一个女人要是独自离家而没有一个男性亲戚相伴,又或者没有男性监护人的手写许可就离开本国,她就很可能要受惩罚,甚至会以“让家族蒙羞”的理由被杀害。在沙特阿拉伯,女人仍然被禁止开车,就算是在紧急情况下开车去医院也不行——这可不是什么冒险吧。

就如同小说家玛格丽特·阿特伍德解释以找寻自我为主题的小说中女性形象缺失的原因时说的,“这原因或许挺简单:如果你把一个女人送去做漫无边际的夜间探险,比起一个男人来说,不仅会更快出事,而且会死得更惨。”

讽刺之处在于,多亏了分子考古学——它其中有对古代DNA的研究,以追踪在时间长河里的人类动态——我们这才知道其实男人在家待得多,而女人才是行者。以大洲之间的移民率来说,女性是男性的八倍。

可是,这样的旅途大部分是处在父权制、随夫居的文化中非自我选择的单程迁移。也就是说,女人受控于男人,并且嫁入夫家,住在丈夫的家庭里。而在随妻居的文化中,男人嫁入他们妻子的家庭——世界上三分之一的人口还是这样做——可他们却拥有平等地位。

面对着那些给予女性旅行者的可怕而又经常很准确的警告,现代女权主义者提出了一个最基本、底层的问题:这是相对什么而言的?

无论是印度的嫁妆谋杀、埃及的荣誉谋杀,或者美国的家庭暴力,数据都显示女人最可能在家或被她们认识的男人殴打和杀害。从数据而言,家庭对于女人来说,比道路更危险。

可能对女人来说,最具革命意义的举动就是一个自我起愿的旅行吧——并且当她回家时,她是受到欢迎的。

我希望我能模仿那至少在一千年以前相互通信的中国女人。因为她们当时被禁止像自己的兄弟一样去上学,于是她们发明了自己的文字——叫做女书——可是对秘密地私自创造语言的惩罚,却是死亡。她们给对方写了充满友谊的秘密书信、诗词,相当有意识地抗议了她们生命和生活中的种种限制。她们当中的一个写道,“男人敢离家,勇敢地在外生活。可是我们女人跟他们一样有勇气。我们可以创造一种他们不懂的语言。”

这些通信对她们来说如此珍贵,以至于有的女人带着她们充满友谊的书信一同下葬,所幸这些得以保存下来,让我们看到她们在每一页的中间写下细细的纵列,留下宽宽的边缘,以让通信的对方有空间加上她的言语。

如娥苏拉·勒瑰恩所写,“有过不使用车轮的伟大社会,可是却从没有过不流传故事的社会。”

如果可以的话,我也会在每一页中,为你的故事,留下开阔的空间。

来源| 格洛丽亚·斯泰纳姆新书《在路上:我生活的故事》

微信最具影响力女权公号

回复关键词,获取精选资讯

高跟鞋| 反逼婚 | 直男癌| 乳头 | 女歌

女权ABC | 腋毛 | 女足 | 同性婚姻 | 女博士

性骚扰 | 荡妇羞辱 | 家务 | 冻卵 | 性工作 | 男孩危机

校园霸凌 | 妇女节 | 二胎 | 月经 | 剩女 | 防狼手册 | 同工同酬

微信号:genderinchina

邮箱:[email protected]