每年的五四青年节,不管是学术界还是民间,大家都会以自身的方式谈论五四运动。今年适逢百年,讨论的氛围比往年热烈了些。

“五四运动”这个说法最早是由学生领袖罗家伦提出,他在1919年5月26日的《每周评论》上用笔名“毅”发表了《五四运动的精神》一文。

这便是整场运动名字的由来。但是五四运动在当今其实有广义和狭义的区分:狭义上指的是1919年5月4日当天发生的学生运动;而广义上是指一系列文化启蒙运动,1915年的新文化运动很多时候也会被纳入其中,一直到1927年南京国民政府建立为时间节点。

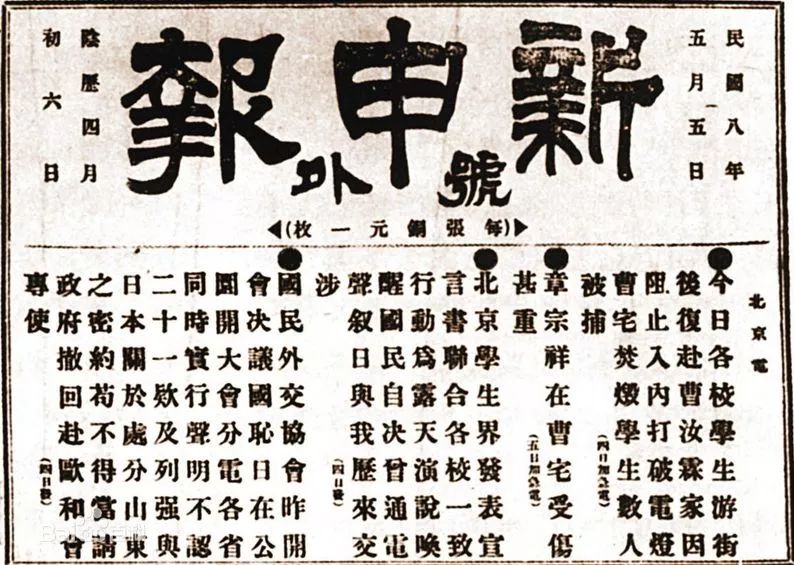

《新申报》对“五四运动”的报道

所以,当我们说纪念五四运动的时候,我们可能得问“到底是哪一个意义下的五四运动?”

当下我们所纪念的五四运动,其实游离于广义和狭义之间,很多时候并不会做如此细致的区分。在当今的语境谈论五四运动会牵扯出一系列名人和事件,它的时间跨度并不局限于一天,它的起点和终点常常是松动的。

因此我们谈论五四运动免不了要做很多繁琐的梳理。但后人了解这段历史时,往往是通过常见的历史标签切入,且不说这种认知方式是否过度简化,这些标签是否合宜,还有待斟酌。

五四运动的口号:外争主权,内除国贼

五四运动的口号:外争主权,内除国贼

五四运动是复杂的,对其评价也注定是各执一词。史观的不同,有时会推论出两种不同的评价。

比如我们的传统教科书会把五四运动定性为一场爱国运动,但当代历史学者许纪霖先生就认为,五四运动有着世界主义情怀,这不是一场简单的爱国运动,它试图给大众传达一种普世价值。类似的言论其实在五四时代就存在,五四游行的总指挥傅斯年说过:“若说这五四运动单是爱国运动,我便不赞一词了:我对这五四运动(之)所以重视,(因)为它的出发点是直接行动,是唤起公众责任心的运动。”

两位学者都试图给五四运动“正本清源”,两者都在强调五四运动本身思想性的面向,即它的启蒙意义。

傅斯年,五四运动学生领袖之一

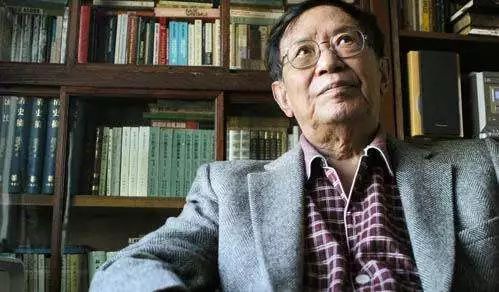

上个世纪80年代,学者李泽厚出版了一本书叫《中国现代思想史论》,其中的一篇文章《启蒙与救亡的双重变奏》直接改变了学术界对五四运动的论述。与傅斯年和许纪霖不同,李泽厚认为五四运动的“救亡”主题压倒了新文化运动以来的“启蒙”主题。

在李泽厚的历史设想中,五四运动本应该是承接新文化运动的思想解放的历史任务,应当继续对中国传统文化进行彻底性地反省,但是在一系列政治运动和政治均势的变化下,五四运动本该有的思想性被政治性取代,启蒙的历史任务被救亡给压倒。

李泽厚是上世纪80年代最重要的文化学者

李泽厚也在文中补充道,启蒙与救亡的关系并非泾渭分明,两者时常会纠缠不清。启蒙最开始的目的也许就是为了救亡,新文化运动本身有着很强的政治性。所谓的救亡压倒启蒙,更像是在说救亡不再是以启蒙的方式达成。熟悉历史的我们都知道,这种救亡的方式变成了革命。当五四运动全面转向革命时,五四时代也就这么结束了。

作者: 李泽厚

出版社: 生活·读书·新知三联书店

出版年: 2008-6

ISBN: 9787108028969

之所以会催生出革命的脉络,其实也是五四运动的结果。在革命史观下,五四运动固然是正确的,但是在文化守成者看来,五四运动意味着一种文化激进主义,它对中国传统文化是一场巨大的冲击,尤其是在语言上。经陈丹青的引荐,一篇名为《白话文运动的危机》的硕士论文不胫而走。论文检讨了白话文运动以来书面语革新和文体建立上的成败得失,一反过去对白话文运动的正面评价。

所以当下在回顾五四运动的时候,我们拥有了更为立体的知识去审视这场被过度神话的历史运动。

作者: 李春阳

出版社: 生活·读书·新知三联书店

出版年: 2017-1

ISBN: 9787108053527

纪念五四运动不可绕过的一个问题:这场运动给我们留下了什么?我们都活在一个后五四的时代,五四时代的脉络虽然被中断过,但并不代表无法续接。上个世纪80年代的文化热,就可以视为五四“启蒙”主题的继承。五四时代和上个世纪80年代都是中国思想界最为活跃的时代,两者都曾经历过被禁锢的处境,而忽然的开放,让一系列新鲜事物

汹涌而至,这

无疑打开了大家的视野。

对未知的好奇,对自我启蒙的迫切,对时代的担当......这些都是五四精神的遗绪。五四运动给予后代的遗产正是“启蒙”这一主题。

上个世纪80年代的文化热

很可惜,这一启蒙的主题在上个世纪90年代被再一次中断。不仅是因为1980年代末的政治风波,之所以被中断,也与知识分子自身有关。1990年底,海外学者杜维明撰文说道:“今天,面向21世纪,启蒙心态的弊端有目共睹......启蒙心态(特别是人类中心主义和科学主义)为一切生灵所带来的危机要靠世界各地的精神文明来化解。”1980年代的启蒙主题开始受到质疑。

上个世纪90年代的知识分子圈除了自身地位下滑,还面临分化的危机,知识分子在立场对立和集体失语两种状态中徘徊。

启蒙的自我瓦解其实是一个全球现象,第二次世界大战后,越来越少知识分子敢以启蒙者的姿态去面向大众。对启蒙运动和五四运动的质疑,在上个世纪90年代的知识分子圈颇有市场。

作者

: [美] 舒衡哲(Vera Schwarcz)

出版社:

新星出版社

出品方:

三辉图书

副标题:

知识分子与五四遗产

译者

: 刘京建 译 / 丘为君 校订

ISBN:

9787802253094

但是知识分子们对于启蒙的批判终究陷入了因噎废食,大家要讨论的问题不应该是“要不要启蒙”,而应该是“如何启蒙”。如果说知识分子在“启蒙者的合法性”上受到质疑,那启蒙的职责只能交还给大众自身。

相比于民国和上个世纪80年代,互联网的畅通,让所有人更容易获取知识。但是也因为随手可得的便利,让大家少了些对知识的饥渴。五四运动已经过了百年,而启蒙依旧会一直处于未完成的状态。学会自我启蒙,应该是后五四年代年轻人必须学会的技能。搁置掉那些纸上谈兵式的讨论,我们需要开启属于自己的启蒙。

自我启蒙意味着什么?它意味着我们对庸俗的超脱,对愚昧的拒绝,对规训的叛逃,同时还是我们与历史记忆对话的重要方式。

本文图片源自网络,

封面图为岳敏君的《自由引导人民》

如果你想继续深入了解民国历史,

这里给你准备了书单和展览:

《文武北洋:枭雄篇》

作者:李洁

出版社:九州出版社

ISBN:9787510878770

(全国方所均有售)

重读北洋时代,一定要重读晚清,重读北洋时代的民国,则一定要重读北洋军阀之“赳赳武夫”。袁世凯遗址畅想,对黎元洪故宅的寻访,段祺瑞旧居及其他,吴佩孚遗迹考,张作霖的空穴与故宅……几个大人物的文韬武略,让一个转瞬即逝的时代,没有轻易地在人们的记忆里匆匆流失。

《文武北洋:枭雄篇》聚焦袁世凯、黎元洪、段祺瑞、吴佩孚、张作霖五位武人,以人物为经线,以时间为纬线,探究共和发轫期的政坛风云,追述晚清民国大变革时代的升降沉浮。

作者多年来潜心于收集爬梳民初史料,寻访相关故址遗迹,亲身到每一处现场踏勘,用自己的眼睛去发现“历史”,以崭新的角度、生动的笔触,呈现中国由传统社会向现代社会转型期间的政治生态、人物风采……

《西南联大国文课》

编者:大一国文编撰委员会

出版社:译林出版社

ISBN:9787544757010

(广州店、成都店与青岛店有售)

西南联大的大一国文课是一门面向全校一年级学生的必修课程。从1938至1942年间,由杨振声、朱自清、浦江清、罗庸等人主持参与的大一国文编撰委员会编订了《西南联合大学国文选》,作为大一国文课的教材。

《西南联大国文课》根据国家图书馆所藏《西南联合大学国文选》予以校订整理出版,由刘东作序,并附有朱自清、浦江清、沈从文、汪曾祺等人对西南联大“大一国文”的回忆及解读文章。

《摘星人:沈从文传》

作者:凌宇

出版社:湖南文艺出版社

ISBN:9787540483586

(广州店、成都店与重庆店有售)

《摘星人:沈从文传》讲述了沈从文生平经历和主要事迹,是一部将沈从文创作历程及其内涵的阐释作为说明重点的评传,将学术性、历史性和文学性较好地结合起来,是国内学界学术评传写作的一个重要收获,在国内外读书界产生了广泛的影响。

《五四运动史:现代中国的知识革命》

作者:[美] 周策纵

出版社:世界图书出版公司北京公司

译者:陈永明 / 张静

ISBN:9787510078699

(广州店、重庆店与青岛店有售)

本书是著名历史学家周策纵先生的代表作。全书分为上下两编,上编集中细致地描述了五四运动的成因、社会支持力量和发展经过,厘清了由学生发动的“五四”事件如何一步步扩展为一场全国性的政治爱国运动;下编剖析了五四运动对政治、社会、文学和思想领域的影响,全面而系统地论述了新文化运动、文学革命以及当时的各种社会政治思潮。

作者引用的资料翔实,论证客观,对新式知识分子的社会功能和历史命运进行了深入的分析和研究。本书呈现了一幅完整的“五四”历史图景。

《知中

•

西南联大的遗产》

编者:罗威尔

出版社:中信出版社

ISBN:9787508690865

(广州店、成都店与重庆店有售)

本书得到了西南联大博物馆的鼎力支持,书中的受访人包括:西南联大博物馆馆长李红英,闻一多之孙闻黎明,西南联大研究者吴宝璋等。书中含逾百张联大历史资料照片,从联大的建校、发展阶段、办学及生活条件、知名人物及成就等方面,为读者完全呈现西南联大的历史沿革及办学成就。

百年五四,百年青岛

——陈雪梅剪纸展

时间:2019年04月30日(二)-05月08日(三)

地点:方所青岛店B1层(青岛市市南区山东路6号甲华润万象城B168)

艺术家:陈雪梅

主办方:方所、湛山街道办事处

【展览期间无需报名,免费观展】