近日,美国总统特朗普访问以色列,并在5月22日访问了位于耶路撒冷的犹太教圣地哭墙,这使他成为首位在任职期间访问哭墙的美国总统。

哭墙凝聚了犹太民族两千余年的历史记忆。而经历了第二次世界大战期间法西斯屠杀迫害之后,哭墙更被犹太人视为信仰和团结的象征。犹太人是富于历史记忆的民族,而记忆所代表的,是一个民族如何面对历史。

书评周刊曾采访德国著名学者、“文化记忆”理论的创立者扬·阿斯曼和阿莱达·阿斯曼夫妇。在阿斯曼夫妇看来,“文化记忆”是动态地、历史地形成的,它维系着一个共同体,牵引它的过去和未来;而它作为框架将制约和决定共同体内部成员的个体记忆。

专访阿莱达·阿斯曼

社会创造出一个框架

它决定了什么需要被记忆,

什么需要被遗忘

采写 | 王若千

阿莱达·阿斯曼(Aleida Assmann),近年主要从事德国“二战”后的记忆问题,文学与社会中的代际关系,以及记忆理论等方面的研究。她与扬·阿斯曼(Jan Assmann)一起,被视为“文化记忆”理论的奠基人。(图片由歌德学院提供)

新京报:你在讲座中提到遗忘有七种形式,有一些是积极的,有一些是负面的,但到底是什么决定了我们将遗忘视为积极的或负面的呢?

阿莱达·阿斯曼:还有一种是中性的。我想用一种图像的隐喻来解释这个问题。中性的遗忘就像是人在接收信息时存在的一种“过滤器”,这是某种生物意义上的功能,因为人不可能吸收全部的信息,不得不需要进行筛选,将注意力集中起来。过滤功能非常重要,是遗忘的核心功能。

积极的遗忘则意味着重新开始,在某些灾难性的事件过后,给某人一个新的机会,重新产生新的能量。这种新的开始就是以遗忘过去为前提的,很像是一种对新世界的允诺。在拉丁文中有一个专门的意象“空桌子”对应这种遗忘。

而消极的或负面的遗忘则可用“武器”来比喻,像一块盾牌,你用它来抵御羞耻和罪责,以此来免于过去对你的谴责。遗忘在此时就意味着免责。

新京报:似乎你对遗忘的区分是基于个体层面的?

阿莱达·阿斯曼:不,我的全部理论针对的都是群体的层面。尽管在个体和群体之间存在着交互,但我对遗忘的探讨始终是在社会的和文化的框架范畴内进行的。社会创造出一个框架,它决定了什么是需要被记忆的,而什么是需要被遗忘的;什么是可以被谈论的,而什么则保持沉默。这不是共同体中的某个个体可以决定的。而人们往往屈从于整体社会给出的框架。如果施害者掌控了权力,他们是能够阻止回忆的;如果社会中的许多人都参与其中,他们就会顺应这种遗忘的趋势,因为他们都希望能与这样的过去作别;如果这其中只有小部分的受害者,那他们的声音就极有可能不再被听见。

《回忆空间》

作者:阿莱达·阿斯曼

译者:潘璐

版本: 北京大学出版社 2016年3月

新京报:所以你认为艺术和文学作品很大程度上起到了一种发挥遗忘价值的装置功能,可以提示和反思被遗忘的过去。

阿莱达·阿斯曼:的确是这样。在社会和政治的框架之下,文学的功能就是释放这种声音,释放潜在的意识以及重新开始回忆。文学可以是非常有力的,对于个体的再现时常可以产生一种移情效果,从而将你的观点传递给他人。如果你对受害者产生了移情,你就有可能与群体性的记忆框架进行谈判并改变这个框架。

新京报:文学或艺术作品的这个功能让我想到了弗洛伊德所说的“被压抑物总要回归”。

阿莱达·阿斯曼:对啊,不过肯定不是所有的事物都会回归。在我的观点里,记忆总是一个有限的空间,它并不是像知识那样,是可以无限累积和存储的。记忆是知识当中与我们的身份(认同)有关的那一部分,无论对于个体而言还是对于一个群体。如果你丧失了有关身份的这一连结,那么就只剩下一堆或有趣或无趣的无差别的知识了。

因此记忆永远是要把一部分东西排除出去的,而遗忘则实际上是记忆的一部分。由于记忆有着这样的“选择”结构,就导致总存在着一种冲动,想要突破记忆的限制,扩大记忆的范围,协调记忆的框架。但这依然并不意味着我们要将一切都囊括进来,因为那只会使得一切都与我们不再相关了。记忆同样还是情感性的,为情绪所掌控,而一个群体正是被这种共同记忆所界定的。

新京报:有人提出,中国人是特别擅长遗忘的。我想这的确也很容易找到具体的例子,比如在中国的许多城市,你几乎很难找到超过30年时间的建筑。相比之下,我想中国人大概很难理解欧洲人每年花费大量的时间金钱修缮城里的老房子。你觉得这跟不同文化有关系吗?

阿莱达·阿斯曼:事实上我根本不认为在这一点上中国有什么特殊性。你说的是西方现代主义的特性,中国只不过卷入了这个进程,并把这个特性推演到了极致。现代主义就是关于遗忘的,它将“过去”标记出来,将之一刀与“现在”斩断,“过去”不再与“现在”相关联;而在另一层面,一切都是为了“未来”的,“现在”只跟“未来”发生关联。“未来”成为一个朝向伟大乌托邦的允诺。正如此,对过去的遗忘获得了它的合法性。于是在推倒房屋的时候,你并不会感到自己在摧毁什么东西,你会觉得那不过是在为将来创造新的空间罢了。现代主义的核心就是新事物、变化还有进步。如果你看重这些价值,那么你就不会感到遗忘是负面的,而是必要的。这就是现代性的根本逻辑。从这一点上,中国没有任何特别之处,而不过是在这一现代性的原则之上建设自身。现代主义并不是中国人发明的,是中国人在遭遇到危机之时转向世界,学习其他国家的模式而引入的。

欧洲街道上的房屋修缮

新京报:那么“怀旧”的现象该怎样在这样的语境中被理解呢?

阿莱达·阿斯曼:关于怀旧,我参与过一个很大的研究项目叫做“后帝国(post-imperial)国家的记忆”。第一次世界大战分化出了七个“帝国国家”,而第二次世界大战过后,这些帝国国家的殖民地逐渐分崩离析了。“后殖民(post-colonial)”正对应着“后帝国(post-imperial)”。由于原来的殖民地都变成了独立的国家,不再完全依附于己,欧洲的那些国家便多少陷入到一种失落的情绪之中。比如英国,离开了它庞大的殖民地,英格兰本身实在只是一个小岛,而如今威尔士、苏格兰也都纷纷想要分离出去。由于不再是它们之前所是,后帝国国家普遍都存在着一种“怀旧”情绪。不过“怀旧”也可能会具有一种批判性的潜能。如果能记得“过去”,就可能为“现在”提供一种可选择模式,一种新的期待视角。

新京报:这种“怀旧文化”是否还跟消费主义的推动有关?

阿莱达·阿斯曼:你所说的用“复古文化”(retro-culture)这个概念更加准确。在市场经济中,事物的情感价值来源于稀缺性。什么东西不在那里了,那么它就会自动在市场中取得它的价值。这就是为什么人们又开始收集黑胶唱片。稀缺就是市场所遵循的原则。当然有时它也与代际记忆有关,一代人一代人都有他们自己曾生活经历过的情境,对于过去生活的怀旧像影子一样会一直跟着我们。而有关这些情境的要素会被市场所利用,反复地生产出来。而正如刚刚我们谈到的,由于现代主义正建立在不断的、剧烈的变化之上,导致事物不断地被“去价值化”,同时反向的“再价值化”过程也随之进行——事物的消失和复现都更加频繁了。

新京报:可现在看来,欧洲和中国对于过去的态度还是有所差异的,或许是由于处在现代性的不同阶段?

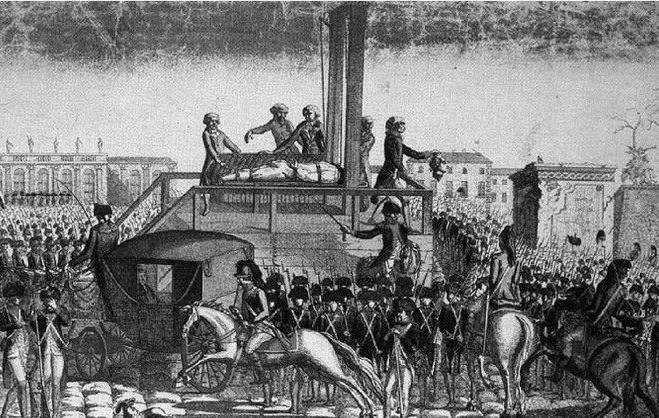

阿莱达·阿斯曼:可以这么说。你刚刚说的修缮老建筑的现象,对于欧洲来说也是相当晚近的。可以说直到1970年代欧洲人都没有过保护老建筑的意识。我想关于这一点需要推溯到19世纪。可以说我们有两重价值,一重是现代主义的、关于进步的,但在哲学的层面,却又同步出现了一种对于遗产的保存意识。可以将法国大革命视为一个起点。法国大革命是一场文化革命,革命者废除了他们的传统以及承载这些传统的机构,废除了君主制和贵族制,以世俗为名废除了教堂,甚至把国王的脑袋也给砍了——一切跟过去有关的都要斩断。但这并不是全部。他们在废除了一切之后,又将这一切给保留了——保留在他们的博物馆里边。就像我跟扬·阿斯曼昨天参观的紫禁城:作为一个机构,它在社会中已不再发挥功能了;然而它变成了用于展览的博物馆。紫禁城不再是一个神圣的空间(天安门可能成为了现在的神圣空间),而只具有历史性的价值。而作为历史性事物,它并不被废除,它依然在那里,但已经不再作为我们的“传统”而存在,而只作为我们“历史”的一部分被我们所认识。在现在和过去之间,有一个清晰的断裂。

法国大革命处死路易十六

新京报:很有趣,你们的著作中也写道了,“历史开始于记忆结束的地方”。

阿莱达·阿斯曼:嗯。到了20世纪,这种现代主义有了进一步的发展和改变,变得更加激进化了。在建筑领域,让·柯布西耶的理念占据了主导。在政治领域,例如俄国革命之后,诞生了一种叫做“新人”的意象,这意味着我们可以通过政治创造出“新人”,将这个人的过去与现在一刀斩断。这种疯狂的现代化计划在斯大林执政时期导致了大量的暴力和死亡。

甚至在我的青年时代,德国学校中的老师都还在固守着这种现代主义。他们从不提到过去,因为他们曾多多少少卷入了第二次世界大战,在个人欲望的层面他们非常想要忘记这段过去。1945年战败之后,德国被创造为一个“新”的国家,学生们则接受一套全新的教育模式以及新的价值。德国人不想记起任何跟过去有关的了,就好像以前的事情是一些“另外的”德国人做的。他们寻求一种政治上的清晰断裂,以拥抱一个新的现代民主社会。要忘记过去,就必须忘记受害者。德国花了将近40年的时间,才使得“过去”重新回到人们的视野当中。

新京报:现代性发展到今天,对待过去的态度,有没有什么新的变化?

阿莱达·阿斯曼:显然人们越来越意识到现代性的问题。有三种非常深层的变化在帮助我们克服现代主义对于“过去”的态度。一种可谓之“创伤的回归”,创伤是在事件发生了一段时间之后才能被意识到的,它总是延迟的;从精神分析的角度来讲,对于创伤的记忆可能是一片空白,但是你的情感却始终固着在过去的事件上。就比如说,欧洲也是在非常晚近的时候才开始承认当年在各种殖民地犯下的罪恶。还有就是1970、80年代,世界范围内出现了生态危机,大家突然意识到原来环境的承受力不是无限的,自然资源也不是无限的——所以那种以为可以无止境创造一切的意识形态也就不再受用了。最后是数字技术和电子媒体的飞速发展。由于不同地区、不同文化、不同观点的交流增多了,政治意识形态便不再可能像过去那样稳定,也因此改变了人们对于政治的参与结构。

犹太大屠杀和南京大屠杀的记忆与遗忘

共同的文化记忆要建立在对话性框架之上

新京报:一个有趣的现象是当年纳粹对犹太人进行的种族屠杀似乎成为了全球范围内共同的文化记忆,而类似的比如在中国发生的南京大屠杀就只成为了民族内部的记忆。为什么会有这种不同呢?

阿莱达·阿斯曼:记忆要被完全保存是需要花费很长时间的。首先,犹太人作为受害者保存了这段记忆,这是第一阶段:这总是需要先由受害者来完成。直到今天,一百多年过去了,亚美尼亚人都还或多或少保存着他们的记忆(注:此处指1915年前后奥斯曼土耳其对境内的亚美尼亚人进行的有计划屠杀,死亡人数可能达到150万)。之后是德国人作为施害者参与到这个记忆的过程;而相反,土耳其人至今都在否认对亚美尼亚人的屠杀。希特勒在1939年宣称“如今谁还会记得亚美尼亚人的悲伤呢?”,他通过这个来表达“我们可以杀害任何人任何民族,而如果我们掌握了权力,就能使人们遗忘”。所以在记忆的第一阶段,受害者必须主动地将它保存下来,施害者才不至于逃脱罪责。

受害者必须要创造出一种对话性记忆(dialogic memory),使得另一方有可能加入到这个记忆中来。对话性记忆是综合的,它不是从单一角度出发的,而是将双方的记忆都纳入进来。当然首先施害者需要承认所发生的事情,受害者才能自由地将他们的故事讲述给公众。于是大屠杀便不再只是施害者和受害者的记忆了,也是移情的倾听者(empathic listener)的记忆——尽管移情的倾听者并不直接参与此事,但他们仍然感到自身在伦理上与这段记忆有所关联。

位于柏林的犹太大屠杀纪念碑群

新京报:中国也有学者认为,犹太大屠杀成为全球文化记忆跟犹太民族主动地建构方式有关。

阿莱达·阿斯曼:是这样的。不过需要提及的是,对犹太人的屠杀施害者并不仅仅只是纳粹,还有许多在当时顺从于纳粹的欧洲国家。有一些国家,像波兰、罗马尼亚和匈牙利都参与了对犹太人的暴行,他们借助“纳粹屠杀犹太人”这一惯常的历史表述掩盖了自己的罪行和责任。也有一些国家,例如法国,承认了就算不出于纳粹的胁迫,他们也自发地对犹太人进行了加害。事实上当时大多数的欧洲国家都是积极地遵从纳粹的犹太人政策的。所以我们要注意到这段历史记忆形成过程中缺失掉的一部分,那就是欧洲国家普遍的与纳粹的共谋关系以及个别国家自发的反犹行为。如果不是因为这样,单凭纳粹是不可能犯下如此浩荡的罪行的。而这就是记忆中潜藏的遗忘。

新京报:南京大屠杀的参与主体倒是相对简单的,只不过很多日本人予以否认,或以缺乏实证性史料为名纠缠死难者的数字问题。

阿莱达·阿斯曼:在南京大屠杀的问题上,有部分日本人至今都对第二次世界大战怀有一种英勇的态度,尽管他们战败了,但他们并未疏远这段历史并像德国人那样将之视为邪恶的。对于德国人,二战首先是他们不愿意忘记的过去,因为它是他们历史的一部分——但他们转换了这段历史的价值——这就意味着他们将过去与现在进行了切分。但对于许多日本人,过去和现在还是一个延续的关系。当年纳粹树立的一些纪念碑都还在,但是它们已在回溯的视角下变成了罪行的证物。这种转换是一个艰难的过程,需要全社会的共同参与才能实现,日本人还没有完成这一价值的转换。

另外还有一点,就是中日两国之间并没有建立起一个对话性记忆的框架来。在德国,可以说“欧洲”成为了一个所有事件发生的框架。因为现在欧洲各国之间的关系不是两次世界大战之前那样了,而是在一些共同价值(比如“人权”)的缔结之上彼此协同合作并建立了欧盟。如果我们分享了这些基本的价值,创造出关于过去的交流语境就会容易得多。但我在东亚并没有看见这样的共同框架和联盟组织。或许,如果每个国家都能疏离自身对过去所固守的价值,并在共同历史中为其他国家保留一点位置,事情便会得到改善。

位于南京的南京大屠杀纪念馆

新京报:或许我们需要先有一些共同的利益。

阿莱达·阿斯曼:的确是这样。就像在欧洲,不仅存在着经济上的共同利益,也存在着由于文化交往而产生的共同利益。我想各个国家需要更包容、更开放地处理对于自身历史的理解,不要陷入一种无休止的相互指责的状态。另外还存在着一种危险是需要警惕的,那就是将“不好”的过去作为历史中无用的部分彻底舍弃,因为那总是以未能真正认识过去为前提的。

本文为独家原创内容。作者:王若千;编辑:禽禽、小盐。未经授权不得转载。

▼

直接点击 关键词 查看以往的精彩~

点击“阅读原文”去我们的微店看看呀~