本文是公众号改版以来,学术研究这个模块的第一篇文章,字数8640,系统地梳理了如何去阅读一份卖方研究报告的方法论。

关于如何获取券商研报我在《周末福利!首次公开我的书单和信息源》已经给出了几个渠道,老铁们可以点击以下链接:

周末福利!首次公开我的书单和信息源

不要一听到“学术”这两个词就被吓得虎躯一震,本就不是什么正经人,故也不会去搞正儿巴经的枯燥研究。

我们的口号是:

一样的学术,不一样的骚。

坦白说,这是一个很早之前挖的坑了,今天来填,对不住各位老铁啦!

老是有读者来对我抱怨,这世界上最难的有两件事,一是单身狗脱单,另一件就是读懂一份券商的研报。

后半句话可以概括为以下两点:

(1)券商的研报写得像八股文,动辄几十上百页,大多数人看到一半就看不下去了,有一些特别优秀的童鞋看完一遍脑子里都是一大堆专业名词,不知所云。把简单事物搞复杂,是搞经济金融的人,最擅长做的事情。

(2)看完了一遍感觉每句话都挺牛逼的,里面罗列的数据推理之类的好有道理呀,无论你在股价的高点还是低点,这些逻辑都无懈可击。所以看完这些研报后分分钟就被打动了,总之一句话,今天买入,明年就能迎来高潮,走上人生巅峰。

“据不完全统计,A股在券商研报里就可以完成的产业革命包括:

半导体赶超美国;电动车替代燃油车;乙醇汽油替代传统汽油;锂云母替代矿石锂;盐湖锂替代锂云母;燃料电池替代锂电池;人工智能替代一切!

之前还有个段子,

好几个上市公司高管感慨:

看了研报,才知道原来我们公司那么牛!我们自己都不知道自己还有这些高科技业务

假如生活欺骗了你,不要悲伤,不要哭泣,因为明天生活还会继续骗你

感叹之余,有些专业金融研究员的业务能力还不如我这个段子手。

那是不是说这些研报一无是处全都是废纸了?要我说,恰恰相反,很多优秀的分析报告里面都是藏着黄金的。

那有没有什么办法可以提高我们“有效阅读”这类研报的能力呢?别说,还真有

下面请注意,生叔要开车了。

1

研报的正确打开姿势

谈有效地阅读研报之前,不妨还是先想想你(如果有)曾经是怎么读完一份研报的?

我想最典型的情况是:接触一家新公司时一上来就找几份研报来读,只是为了完成任务地通读了一遍。合上这份报告后直觉式地觉得这家公司很牛逼,买买买,除此之外,没有形成其他任何何印象和结论。

正确的研报阅读方法正好与之完全相反:

①接触一家新公司时首先应该去阅读的并不是券商的研报,而是公司的原始资料,包括年报、招股说明书、各类公告,调研纪要。

研报只是了解公司、行业的辅助手段。透露一个小秘密:很多从业不久的分析师,研报中超过一半的内容都是直接从以上资料里直接复制黏贴进去的。

此外,生叔还有几点需要吐槽,整个券商研究部门,每年要发布大量的分析报告。一个很有趣的数据是,在这些分析报告中,有超过96%的报告都建议买入或者强烈建议买入。

而建议卖出的分析报告,不到总报告数量的0.1%。你去看所有的研报,最终的结论几乎都是清一色的买买买。

而公司的年报、定期财报和招股说明书比研报的价值要高很多,

至少你在把这些资料读完一遍后,你就能区分研报中哪些是事实,哪些是分析师在脑洞大开的吹牛逼。

②带着问题去读研报。

就像《如何阅读一本书》书中所介绍到的一个概念:

越主动的阅读效率就越高。

这里的

“主动”

,就是指在阅读的过程中带着问题阅读,时刻不忘在书中寻找问题的答案。

此前我在《年报攻略》中所提到的,看年报的重点不能只看结论和公司业绩本身的,而是要思考产生这一结果的原因何在。而券商的研报正是你寻找这些答案和因果的一个重要渠道。

总之,一份好的研报应该是什么样子的?根据我个人的浅见,一份优秀的研报应该符合

观点鲜明、数据翔实、逻辑严密

这十二个大字

,

而垃圾报告则总是围绕着荒诞戏和悬疑剧的氛围。

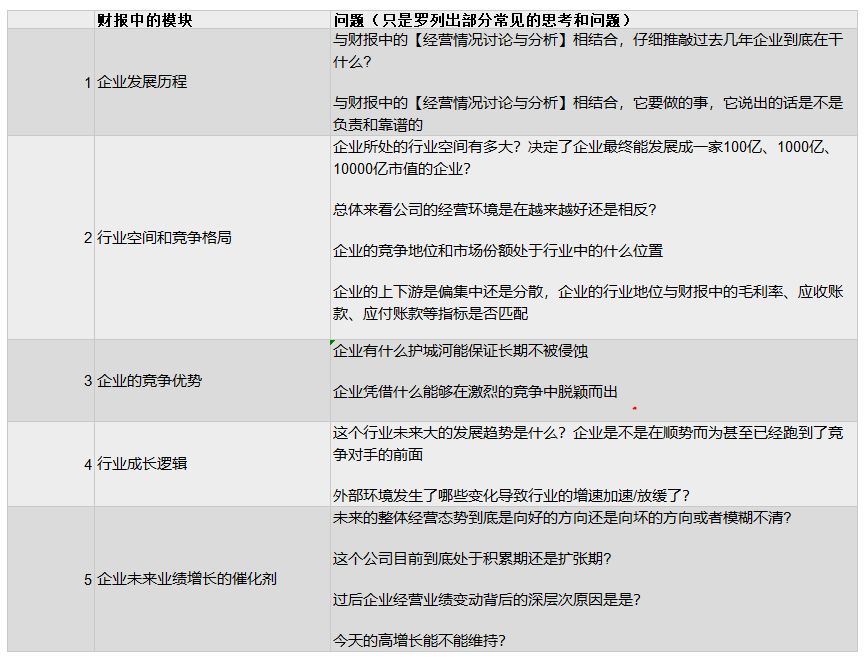

在此基础之上,它应该讲清楚以下这些内容:

(1)企业发展历程

(2)行业空间和竞争格局

(3)企业的竞争优势

(4)行业成长逻辑

(5)企业未来业绩增长的催化剂

熟知了这个方法论和研报中的核心模块,你就能更好地做到像精确制导炸弹一样,有目地搜寻和组织相关信息,更进一步,你就会慢慢地掌握了对大量信息进行有序、结构化分析的思维框架。

Ps:以上的这些问题是我们在研究一家企业中不可避免要去搞清楚的东西,通常,根据企业公布的原始资料可能无法解答所有问题,但是通过将财报和券商研报联系起来看,总是应该形成重要问题上的一些根本性判断。

2

从三个角度高效处理信息

(1)区分重要信息和次要信息

对一家企业整体的分析和解剖是一个比较复杂的过程。

因为基本面这东西涉及方方面面,有限的篇幅是不可能事无巨细地将所有类别企业的任何细节都描述出来的。在这里我想要突出的首先要去抓取一些核心的东西,至于剩下的内容则可以简单跳过。

分析企业最糟糕的事情不是研究得不够多,而是分不清研究的主次,无意义地耗费精力甚至自寻烦恼,企业分析中最麻烦的事就是眉毛胡子一把抓,以及在非核心的细节上钻牛角尖。

在企业所属的赛道景气向上的时候,当企业的整体发展态势越来越好的时候,一城一池的得失并不那么重要。当行业整体衰退的时候,当企业竞争优势不在的局面上,挖掘出一点点的亮点又不过是在自欺欺人。

不建立起这种全局观和把握核心矛盾的能力(怎么建立?当然是关注生叔大菊观!),恐怕就只能盲目买入并自求多福了。

对于一份研报来说,它的组成部分应该包括了

标题+第一页(观点展示)+主干内容+估值、盈利预期和评级。

来,跟着生叔默念十遍如下这个真理:

在标题+第一页(观点展示)+主干内容+估值、盈利预期和评级当中,最没有价值的就是标题、估值、盈利预期和评级这些部分的内容。谁信谁就输了。

如果非要说它们的价值,如果你是业内人士,还是能看出一点门道的。

就比如说标题当中的有些词语,看上去平淡无奇;但细细体会,往往是深意藏焉。

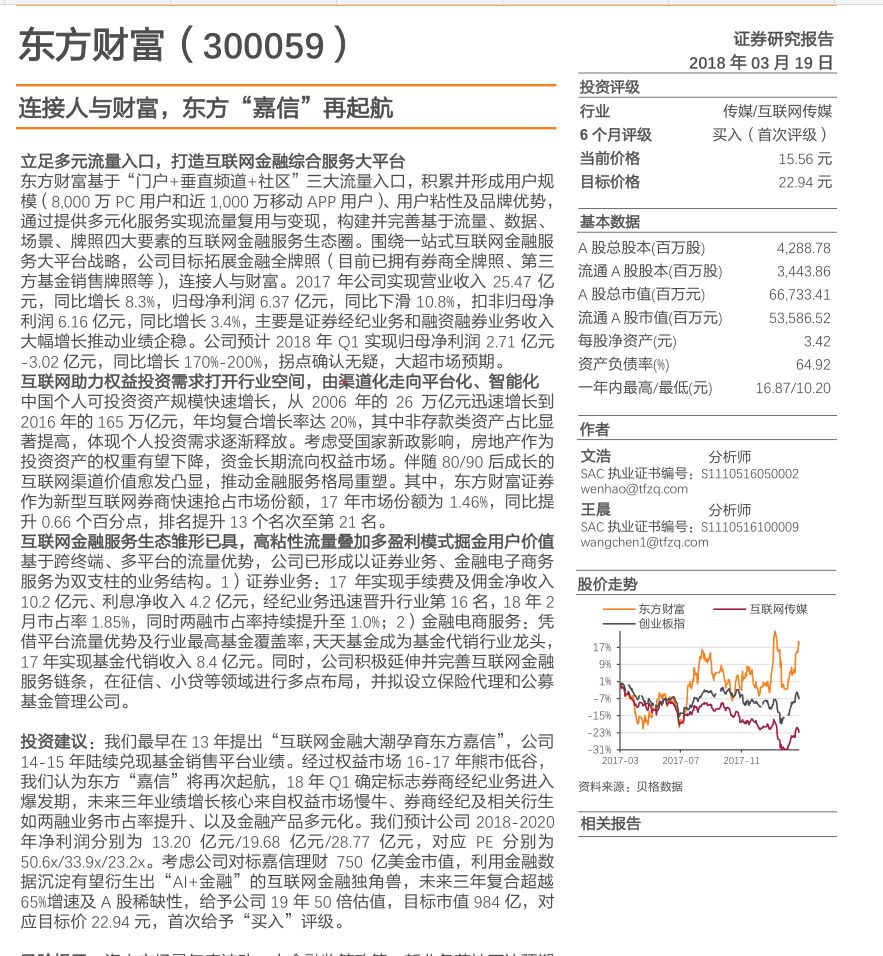

下面来举个例子,看看通常一份券商研报是长什么样子的

这是我当初看过的一份东方财富这家公司研报

打开后的第一页,是最值得我们去细读的。他既是我们分析框架的起点,也是这整篇研报的核心观点、内容概要。

很多基金经理1天会收到卖方分析师推送的几十甚至上百份报告,他们往往打开一份报告后就仔细琢磨第一页有没有好的亮点,如果有就往下看它是怎么被论证得到的,如果没有就直接换下一份了。

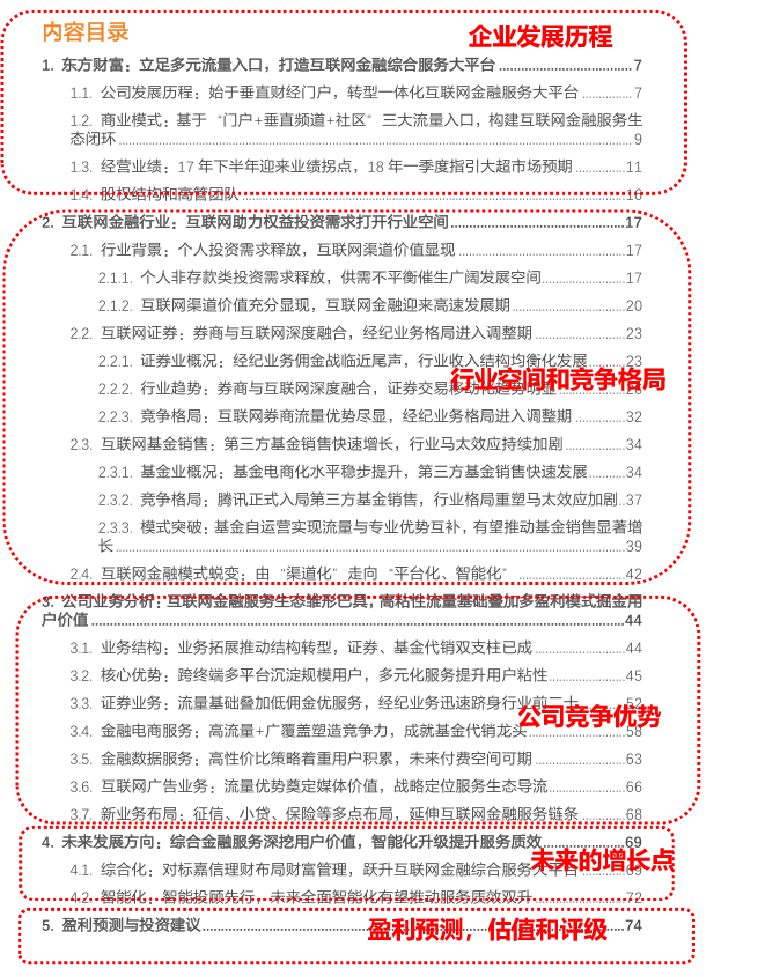

再往下翻,就到了报告的目录,分析它的目录就是

对报告的基本架构做概括性的理解。此外,如果你已经养成了带着问题去阅读的习惯,那么你就可以从目录当中挑选几个与你的疑问息息相关的篇章来读,寻找主要论点的讯号,而其他部分可以跳跃式阅读。

主干部分,前面已经说了,一份券商的深度研究报告中,至少应该包括以下模块:

(1)企业发展历程

(2)行业空间和竞争格局

(3)企业的竞争优势

(4)行业成长逻辑

(5)企业未来业绩增长的催化剂

把这5个模块在心里默念10遍!

因为除了这些核心的信息以外,研报当中其他的信息大多数属于科普性的“次要信息”,一般可以直接跳过不看。 (特别是财务分析部分还不如我们自己动手分析,盈利预测和估值部分都是拍脑袋拍出来的,也没有多大价值)

(2)区分已知的信息和未知的信息。

我认为本质上,不管是财报、招股说明书、券商的研报、雪球的帖子、小道消息,这些都属于信息,而这些信息又可以被分为已知的信息和未知的信息。

已知的信息是你通过大量的阅读和信息收集,已经充分掌握的内容和线索,对事实的状况了然于胸。而有些童鞋如果不重视基础资料的收集,一上来就读研报,那么通篇对你来说都是未知的信息,阅读的效率自然是极低的。

再比如当你读到一份研报,发现很多段落都似成相识(一模一样),好像在梦里见到过一样,那么恭喜你,它这里的内容就是抄来的,从哪里抄?当然是老铁你之前读过的“企业原始材料”上啊!

看得我脸都红了,跳过去,跳过去~

而未知的信息很多时候都是在已知信息的基础上推导和分析得出的结果。(当然了,如果你没有已知信息的积累,那么所有的信息都是未知信息)。

除了帮你找到心中疑问的答案,券商研报的价值当然还包括专业的分析师对未来的重要信息进行高度逻辑性及谨慎性推断和演算。只是,在这方面,他们很多时候会刻意地使用过分夸张的演绎和轻率猜测的表达方式来展现自己的观点。

所以,值得注意的是,我们需要自己拥有鉴别事实和观点的能力,才不会被别有用心的人忽悠,洗脑,甚至拐进了地狱。

(3)区分事实和观点

我先给出一个定义:

观点=事实+推理

这个定义简洁、准确、正确,而且具有指导意义,还记得我在上文中提到过的一篇好的研报应该满足的十二字真言吗?

观点鲜明、数据翔实、逻辑严密

当中的数据翔实和逻辑严密指的就是这篇报告的分析观点必须要有事实依据,有逻辑推理,有理有据,令人信服。

就像我们在投资决策中要处理大量的信息,为什么同一家公司,一个投资高手和一个菜鸟对它的看法会截然相反呢?

是他们获取的信息本身差异很大吗?可能部分是因为这个原因,但是我们现在已经身处一个信息大爆炸的互联网时代,只要你有心,就一定能获取关于一家上市公司的大量信息和资料。

说实话,每个人能获得的信息量几乎是相差无几的,那么究其原因就是,人与人的判断在处理信息的过程中出现了差异化。

高质量的判断标准是更靠近事实的整体并能由已知信息推导出高价值未知信息。低质量的判断正好相反,它们离事实的整体来越远。

比如有观点(结论),有推理,但拿不出事实论据。

又或者是有事实、有观点(结论),但是没有逻辑严密的推导过程让两者之间产生联系。

还是举个简单例子。

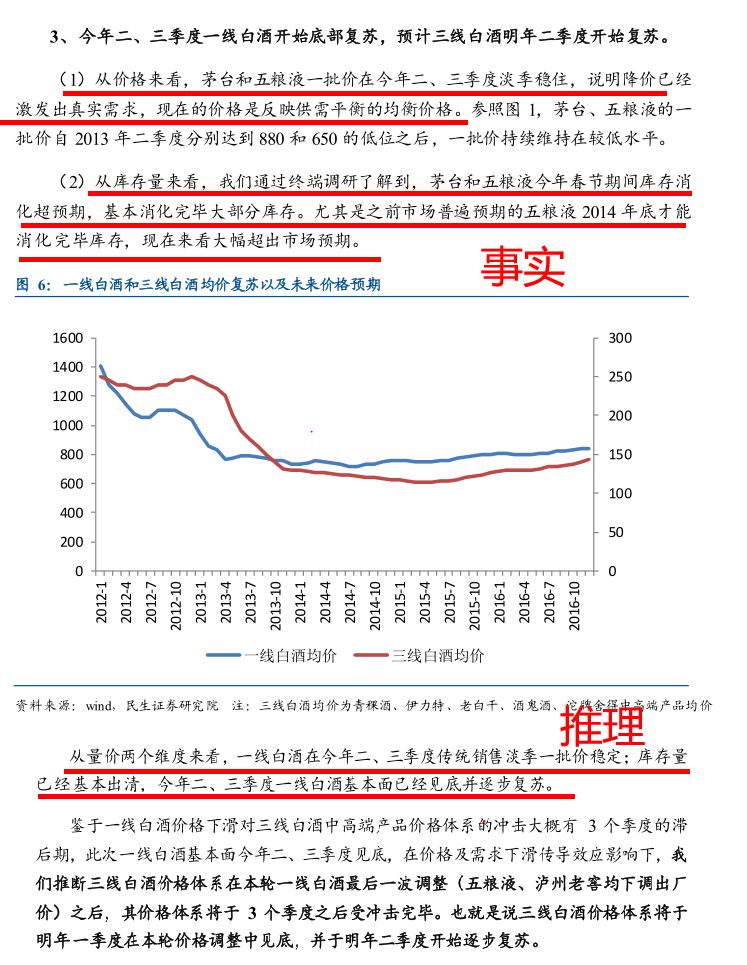

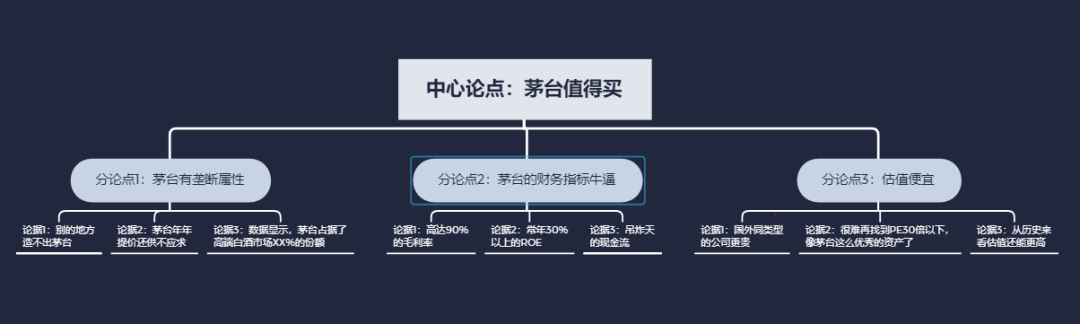

这是一篇2014年底的白酒行业研究报告,我们可以到看,这篇报告中提出的一个观点是

白酒行业将于2015年开始复苏。

然后这个观点是怎么来的呢?是分析师YY出来的?还是根据一定的事实和逻辑推导出来的?这种逻辑推导是否足够可靠。这些是我们需要去思考的。

首先它提出的一个论证方法是从数据规律当中找答案,这是一种分析常用的方法,也就是会去看历史上存不存在这样的一个过程,目前的阶段更像历史上的哪一个阶段,他们找到的历史的规律性,就假设某种结论会以历史上相同的方式重演。

在这篇报告中,分析师从数据统计中总结出白酒行业过去有两轮明显的调整,每轮调整的历时都正好是三年(事实),因此,本轮从2012年开始的调整,到2015年就差不多接近尾声了(推理。)

这个事实+推理形成的观点对不对呢?事后回过头来看,是正确的,白酒行业确实是从2015年开始复苏。

但是需要注意的是,这种论证方法的可靠性显然是比较弱的,为什么?因为数据量不够,他的推理过程仅仅是从

"过去发生过两次"

直接得出

”这次也一样“

的结论。这个事实、推理和观点之间也可能仅仅只是一次【耦合】。

紧接着,他又抛出了第二个论据,这次是从价格和销量的角度来论证白酒行业即将复苏的观点。

首先是价格方面,茅台和五粮液的价格已经稳住不再下降,说明以当前的价格上,供需是比较平衡的,未来的价格预期不太可能再差到哪儿去。白酒的价格走势是比较公开透明的,你稍作查询也能查得到,所以这是个【事实依据】。

然后是量的方面,通过调研的手段,得知茅台和五粮液库存消化是超预期的【这同样是一个事实依据,因为企业的库存、销量、价格这种数据并不会因为分析师的主观态度所转移】

没有对比就没有伤害。

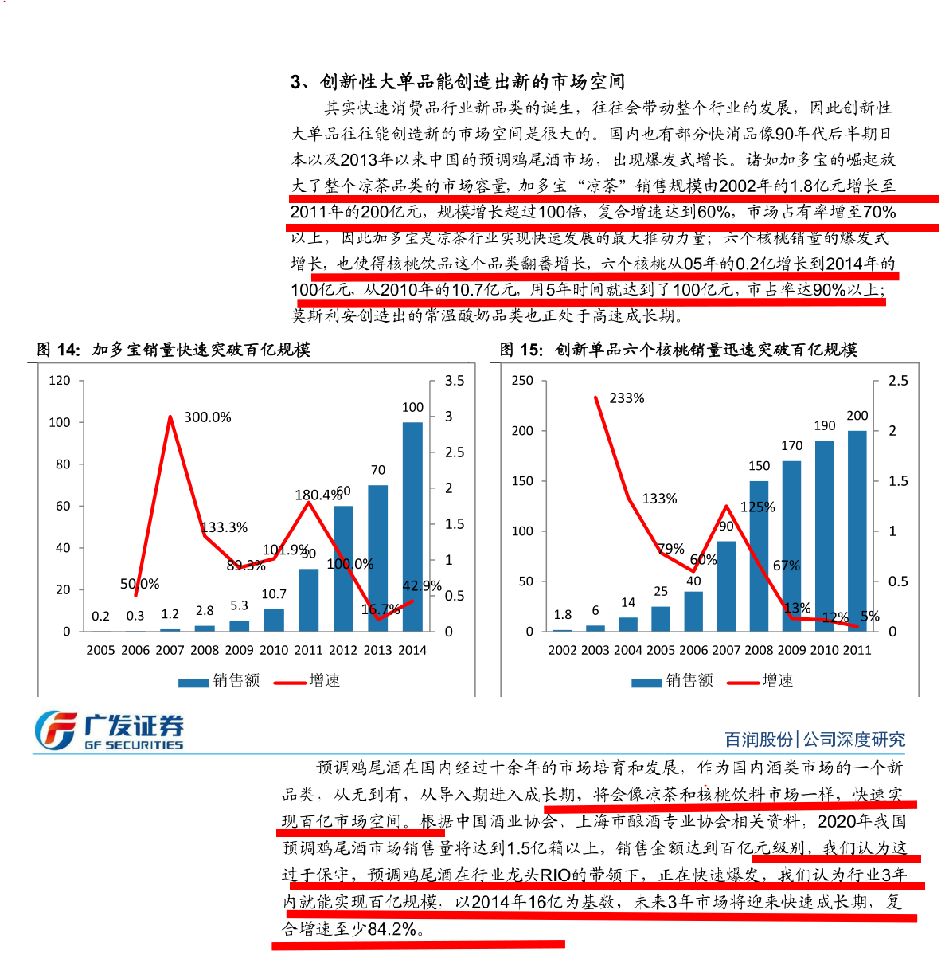

再来举个例子,在A股市场里,除去茅台格力这种人尽皆知的明星股,百润股份也可以算作当年的一个热门消费股。在2015年牛市里,它走出了一轮上涨12倍的超级行情,最高的估值水平达到过1000倍的市盈率。然后股价崩盘,用了3年来还债,股价最低跌去了90%,至今还有50多倍的市盈率。

在2015年顶部的时候,各大券商关于百润股份的研究报告共计推送了43篇,平均每月3.6篇,其中对百润股份的溢美之词不绝于耳。鼓吹百润将达到千亿市值,直接和茅台对标。

这是一种赤裸裸的捧,硬捧,毫不掩饰,不讲道理。

随便翻出一篇报告,这一页讲的是预调酒这个单品将来的市场规模能达到百亿元,甚至喊出只要3年就能实现!

他的逻辑也非常简单粗暴,就是看到了加多宝的凉茶和养元的六个核桃都做到了百亿规模,因此预调酒也能复刻前面两个完全不同的饮料品类。而且最后还补充到,

在行业龙头Rio的带领下

,只要

3年

就能从16亿增长到百亿,复合增速84%。

在我看来,这显然是分析师脑补出来的逻辑。你发现没有,同样的逻辑你可以运用到任何一款产品上。

市场高达百亿的某某橙汁

市场高达百亿的东方树叶

市场高达百亿的

崂山白花蛇草水

市场高达百亿的某某苏打水

呵呵。

还有这位兴业的首席分析师刘童鞋在雪球作访谈时的谈吐可谓惊艳!

当有一位雪球上的用户问到一个单品公司能看到多少市值时

这位分析师幽默的回答道:

参考茅台

“戒Rio是不可能的,这辈子都不可能戒的。”他猛吸了一口手边的奶茶,仰天长叹:“天上人间。

又有人问今年Rio的销售峰值能达到都少,他给出了40亿的结论。这其中的逼格,请你自行体会:

2014年百润整家公司的销售额是11.34亿,5年过去了,2018年是12亿,果然神话都是编出来的。

而知识之所以重要,是因为它能让你分清什么是谎言,什么是真相。

3

整理信息,推荐一个思维工具

对于一个缺乏有效训练的人而言,然接触到海量的信息有时候并不一定是件好事。即使你明明已经看了关于某家企业的数十份研报,但当有人问起你对这家企业怎么看时,你脑子里散布的仍然是一堆杂乱无章的碎片式信息,一时间竟完全不知道如何组织语言来回答这个问题。

所以,最重要的不是自己读了XX篇研报,看了N年的年度财报,而是真正至少把一篇报告中的核心内容提炼出来,让这些观点成为你的知识。

总有人觉得生叔的研究效率特别高,我也接触过很多优秀的投资者,他们对所投资的企业并没有方方面面事无巨细的了解,特别是技术和经营细节,但是我发现他们都有一个共同的特点,那就是对于这家企业是否值得投资的核心逻辑和未来发展的关键都能够如数家珍的讲出来。

事实上,就我个人而言,我的研究效率都是源于我多年训练出的逻辑思考能力,其核心正是下面这部分将要展开的内容,这里要介绍给大家一个好用的思维工具——金字塔原理。

敲黑板,这个部分是提高你逻辑分析能力的精髓,这部分理解好了,可以值十亿!

金字塔原理来自一个叫Minto的外国老太太,她曾是麦肯锡公司的咨询顾问。这本书即使读得慢一些,也大约只要3天就可以读完。但我自己就曾花了超过3个月的时间去刻意练习《金字塔原理》。

简单来说,金字塔原理就是,任何事情都可以归纳出一个中心论点,而此中心论点可由三至七个论据支持,这些一级论据本身也可以是个论点,被二级的三至七个论据支持,如此延伸,状如金字塔。

我给你画一张图你就知道是怎么回事了:

更形象一点:

事实上,一篇研报中的观点、事实,都是在一个大的结构中,基本都是服务于核心观点的表达,因此都应该放到大的结构中去判断。或者说,单点看一个事实、或者一个观点都缺乏意义。

就像一篇写茅台的报告看上去可以很复杂,几十页,但讲来讲去讨论的还是这么几个问题。

4

手把手带你阅读一份研报。

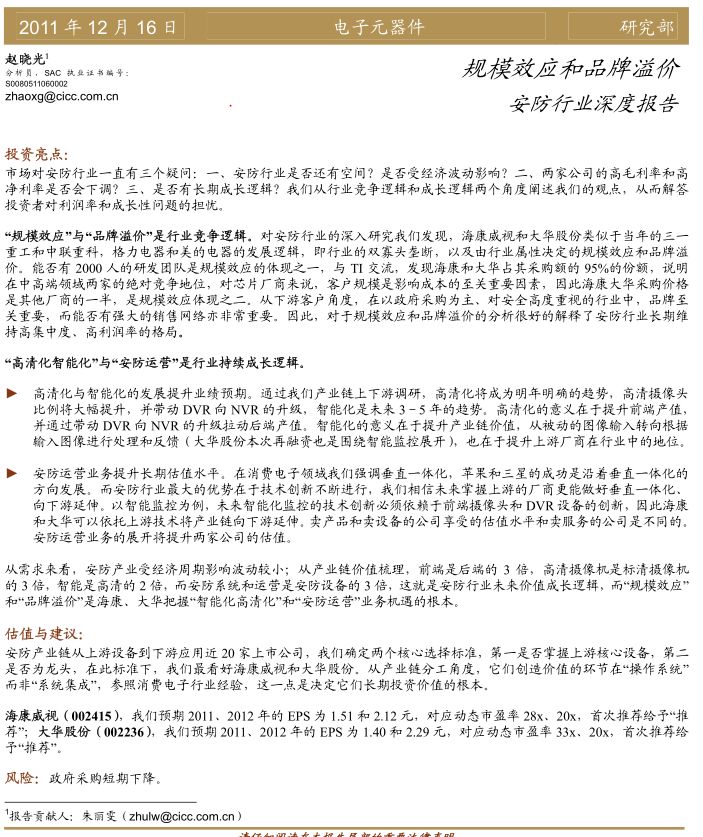

大约2012年初,当我看到一份名叫《安防行业深度报告:规模效应和品牌溢价》的报告,就被作者的高山仰止的观点所震惊。

不吹不黑地讲,这是我看过写得最好的研报之一,所谓的好,不仅是指它里面的各项判断和结论在之后的几年全部都一一验证,更重要的是,它非常完美的契合了——

观点鲜明,逻辑严密,数据翔实

这十二字真言。

最后,我们就以这位顶尖高手新财富白金分析师赵晓光这一篇非常经典的研报为例进行解读。

首先,花5分钟看下这份经典报告《安防行业深度报告:规模效应和品牌溢价》的第一页,你看到了什么?

正如我此前所说,一份好的研报,在第一页已经将最精华的东西给讲清楚了。

我相信只要你稍作训练,就能在最快的时间里(半分钟),将这寥寥数千字的第一页浓缩为三句话

1.规模效应与品牌溢价是行业竞争的逻辑;

2.高清化智能化与安防运营是行业持续成长逻辑

3.海康和大华是整个产业中最值得投资的公司

为什么规模效应与品牌溢价是行业竞争的逻辑?

为什么高清化智能化与安防运营是行业持续成长逻辑?

为什么赵晓光觉得海康和大华值得买?

以上三个问题搞不懂,没关系,带着你的问题继续往下看,因为后面的第二页到第七十页就是他的整个论证过程。

接下来,就是准备好你的纸和笔(或者思维导图应用),用金字塔原理的框架来

层层去分析他的论证逻辑,区分哪些是他的推论,哪些是事实依据,各项论据和说明是否可以支持这个观点。

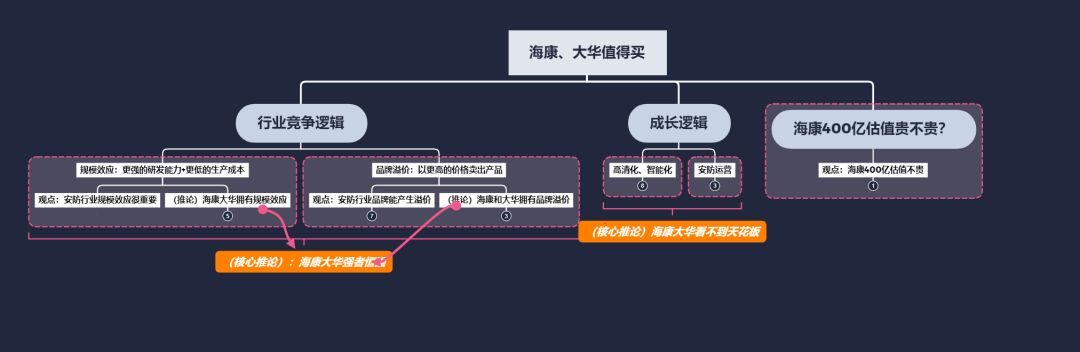

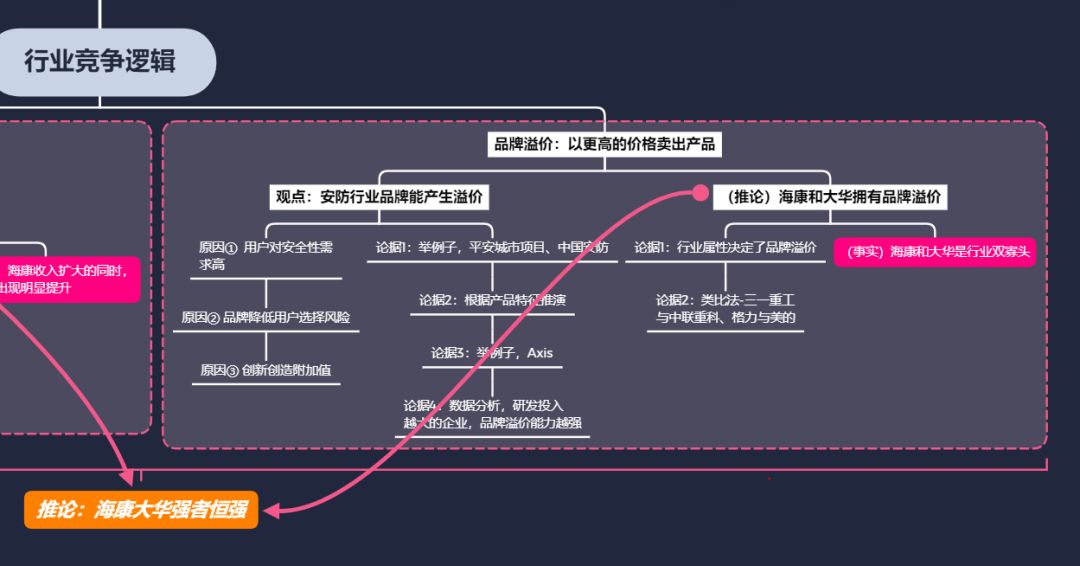

整篇报告的一个框架如下图所示(点开可以自由放大):

他的整篇报告主要分成三大部分:行业竞争逻辑、成长逻辑和估值讨论。当我们对赵晓光的这篇研报能够建立的结构越系统,看得就会越全面。就越能够理解对方。下面展开来说:

第一是行业竞争逻辑,用大白话来说

就是一家公司要满足什么特征,才会在这个行业里脱颖而出,并构筑起强大的护城河。

笼统来说,赵晓光认为这个行业最关键的竞争要素来自两个方面:

规模效应

和

品牌溢价。

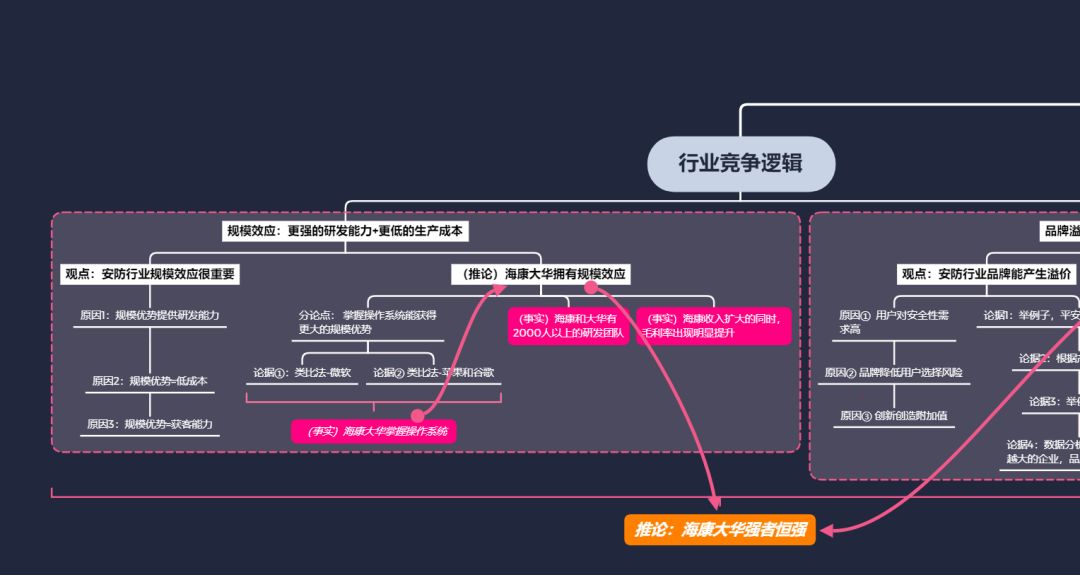

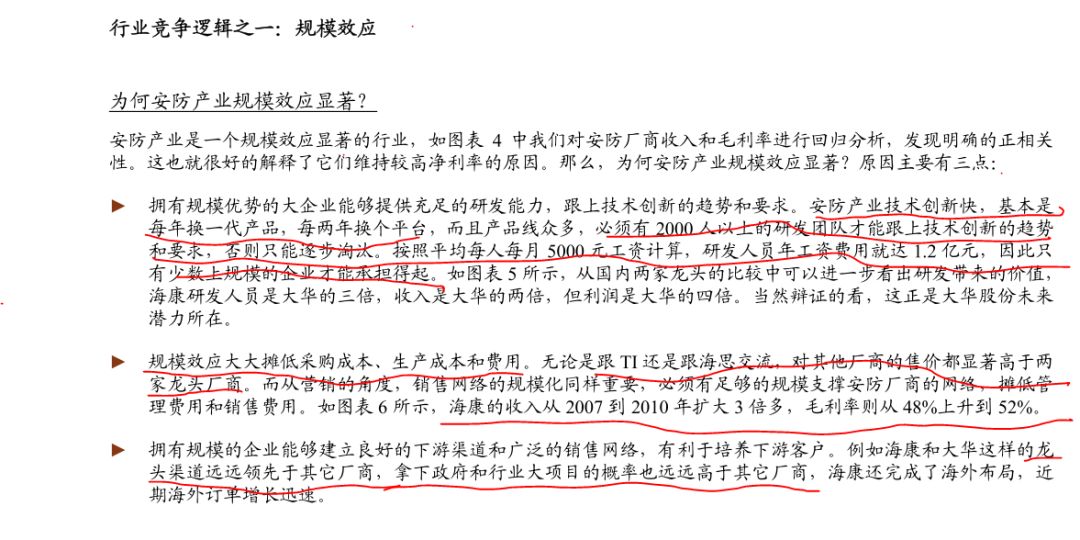

在报告的第八页,他从三个角度来向我们解释了为什么在安防行业中规模效应很重要。

首先是规模效应决定了研发能力

,由于这个产业更新换代很快→所以需要强大的研发团队作支撑→作为行业龙头的海康和大华都拥有2000人以上的研发团队(事实论据,财报可查)→遥遥领先其他竞争对手→只有达到了一定的收入规模才有可能养活这么多人→因此别的企业不太可能在创新上跟上它们的节奏。

其次,赵晓光又认为规模效应可以让企业获得更低的生产成本

,这个比较容易理解,谁又在大客户面前没当过舔狗呢?

他在报告里引用了两个方面的论据,其一是供应商走访调研得到的信息来验证的这个判断(这也是机构相比我们的优势所在),另一个是通过对企业财务数据的分析,发现在海康收入扩大的同时毛利率也在不断提高。

除此之外,规模效益还会在客户获取中起作用。

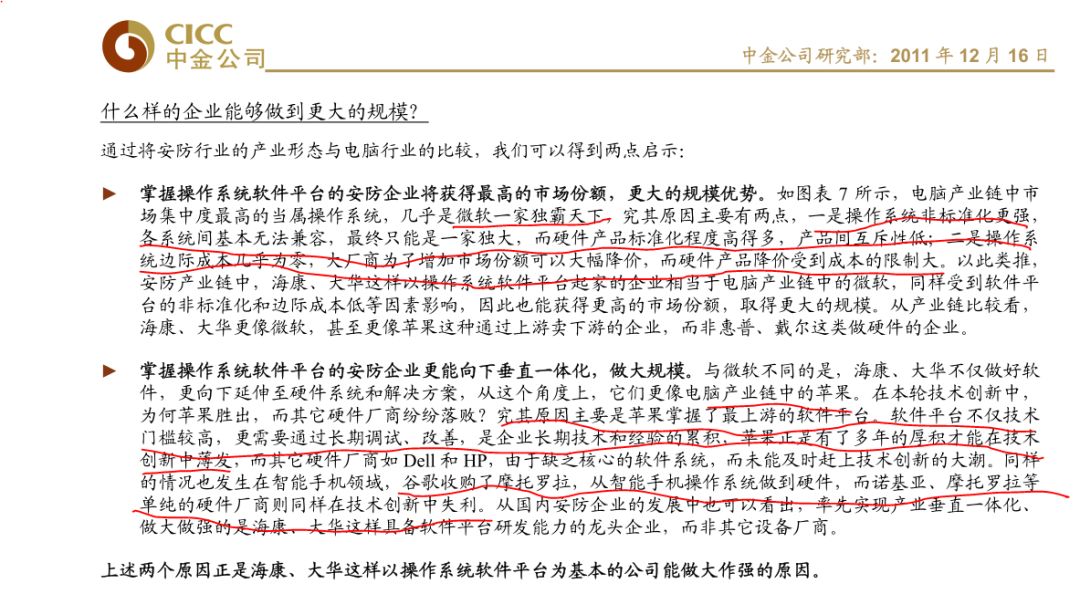

接着,赵晓光继续论证海康和大华的这种规模效应在未来也会一直保持下去,他使用了类比的方法,举了桌面电脑的微软、移动端的苹果和谷歌的例子,他们都是凭着操作系统做大了规模,海康也是掌握安防操作系统平台的企业,因此海康→也能像微软和苹果一样在这个领域独霸一方。

不过值得注意的是,这种垮领域(一个是to B,一个是to C),不同商业模式的企业之间的直接类比,在逻辑上证明力较弱。

说完了规模效应后就轮到品牌溢价了。

品牌溢价指的是通过品牌把东西卖得更贵,从而获得远超竞争对手的利润水平。

在这篇报告的第十一页,理清这几个问题,大家就会明白为什么在安防这个行业品牌能产生溢价。