作者:张纬杰

编辑:朱尘

本文来自智堡APP,您也可以在小程序内阅读

敬请关注我们的公众号:zhi666bao

媒体合作请联系邮箱[email protected]

在本期公债三部曲的第一部里,我们以18世纪

英国的对外争霸史

为例,论述了公债的战争融资功能,并延伸出对现代财政体系肇造历程的探讨。在第二部中,我们将带大家穿越到19世纪明治维新时代的日本,谈谈公债在新兴国家的政权与经济建设方面,又发生了怎样有趣的故事。

笔者认为,明治日本与公债有关的故事中,最有意思的地方有两点:

第一,对于百废待兴的明治政府而言,要进行大规模基建则必须借债,

可一方面,日本传统文化中对“借钱”有相当大的抵触情绪,另一方面,国际金融团体对这个刚刚结束内战的陌生的东方国度也是抱有相当大的迟疑(所以不太愿意贷),那么,明治政府最终是在怎样曲折离奇的经历后才成功发行了第一笔外币公债呢?

第二,明治初年,日本社会仍然存在大量幕府时期遗留的大名(类比我国近代的军阀)与武士势力,

他们即便无所事事,政府也要依传统每年给他们以巨额俸禄,说他们是维新路上沉重的负担并不为过。但是,明治政府通过一系列神奇的“金融炼金术”,不仅解除了这一负担,还化这些食利者为积极的改革者,这又是怎么做到的呢?

如果你也对这两个问题感兴趣,欢迎跟随我们一起走进明治日本的世界!

1864年6月,素有“日本李鸿章”之称的伊藤博文结束对英格兰的考察返回日本。在英期间,英格兰发达的铁路交通系统给他留下了深刻的印象,回到日本后,伊藤博文便大力强调铁路建设的重要性。然而,像铁路建设这样巨大的工程,往往需要大量的资本投入,但这对于百废待兴的明治政府而言近乎天方夜谭。因此,借债几乎是仅存的办法,但即便是借债,也并没有那么简单……

首先,从国内看,经历了包括戊辰战争在内的一系列内战后,日本经济一片凋敝,本身可供调取的财政资源就非常有限,

换言之,就算发债也不一定有多少人买得起

。更糟心的是,

一方面,为了给内战中的军费支出融资,明治政府滥发了大量纸币,这使得当时的日本面临严重的通胀威胁;

另一方面,虽然明治政府在形式上统一了全国,但日本各地仍散落着大量的地方大名,

这些大名不仅仍把持着不可忽视的政治与军事力量,甚至可以发行自己的货币,所以,当时的市场上不仅有明治政府发行的纸钞,还有江户幕府时代遗留的银币,以及各地大名自己发行的钞票,币制极其混乱。

而且,从文化上看,

日本传统上一直将借钱视为一件很不光彩的事,贷款活动往往都是以绝对隐秘的方式在进行。

因此,

在国内经济一片凋敝、通胀居高不下、币制极其混乱,而社会又对借钱具有很大非议的情况下要在国内发行公债筹款,基本是一件不可能的任务。

而即便是发行外币计价的公债,情况也并不乐观。一方面,日本在明治开国之前已经经历了近200年锁国时期,民众心理已惯于闭塞,此外,同样在传统上深处广义的儒家文化圈影响下的日本,虽然没有像中国那么强烈的“华夷之辨”的观念(中古时期儒家世界观的代表,即以儒家文化为准绳,区分“文明”与“野蛮”),但对远方的西洋势力仍存在疑虑之心,

这就使日本政府向外国借款时面临着相当大的国内压力。

亲身经历了这段历史的前日本内阁总理大臣大隈重信便回忆道,当时,

向外国借款往往会面临严厉的批评——比如,“以我们神圣的土地为抵押向外国人借款,这与卖国的叛国者有什么区别!”

。进一步地,有观点认为,

向外国借款会招致外国势力在政治与军事上的干涉,这对刚刚被西洋势力强行踹开国门的日本而言,同样是非常敏感的话题。

另一方面,“西方势力”也并非“人傻钱多”。明治初期,日本在经济上一片凋敝,不仅通胀居高不下,币制还无比混乱;政治上,不仅背负着大量与西方列强的不平等条约,其国内残存的大名势力也对政权构成潜在威胁;而在文化上,日本也是一个与西方迥然不同的“他者”。

概言之,从当时西方资本家的视角看,明治政府是否靠得住,能持续多长时间,这些其实都是需要认真考虑的问题,也就是说,即便日本真的愿意“借”,西方也未必就愿意“贷”。

不过,最终明治政府还是决定放手一搏,1869年12月12日,其授予伊藤博文与大隈重信以全权募集300万英镑的外国贷款,用以修建联结东京-京都、东京-横滨、京都-神户等地的铁路。两天后的12月14日,明治政府与英国人李泰国(Horatio Nelson Lay)签订了一份以关税和铁路收益为抵押,年利率为12%,总计100万英镑的私人贷款合同。

之所以定性为“私人贷款合同”,一方面是考虑到了国内的阻力,另一方面亦是考虑到了明治政府在海外的不佳声誉。但这100万贷款并非由李泰国直接提供,而是由他回到英国后再在英国募集(他相当于以个人名义扮演了中介角色)。

明治政府的首次公债发行,便以外债形式开始了。

初期,筹款工作的进展并不顺利。不过,最终这笔铁路建设资金由一家法国公司承担了下来。随后不久的1870年4月23日,

一款期限为12年,利率为9%,名为“日本帝国政府关税贷款”的项目出现在伦敦证券交易所,并在4月25日于各大报纸上刊发以公开募资。

而日本国内与西方就“在报纸上公开募资”这一点的不同态度,则十分有趣地折射出了两种不同文化之间金融观念的差异——

对西方而言,他们非常欢迎日本以英镑计价发行债券,并将其视为国际金融市场的新的参与者。但是,消息传到日本国内后,国内舆论却对此批判有加

,

伊藤博文在此中亦狼狈不堪

。一方面,

有观点认为以关税和铁路收入为抵押却只借取1百万英镑的贷款,这几乎是在向全世界宣告明治政府确实处在破产边缘。

另一方面,高达9%的利率,与一系列苛刻的附加条件,也被日本国内视为“半殖民主义”的体现。

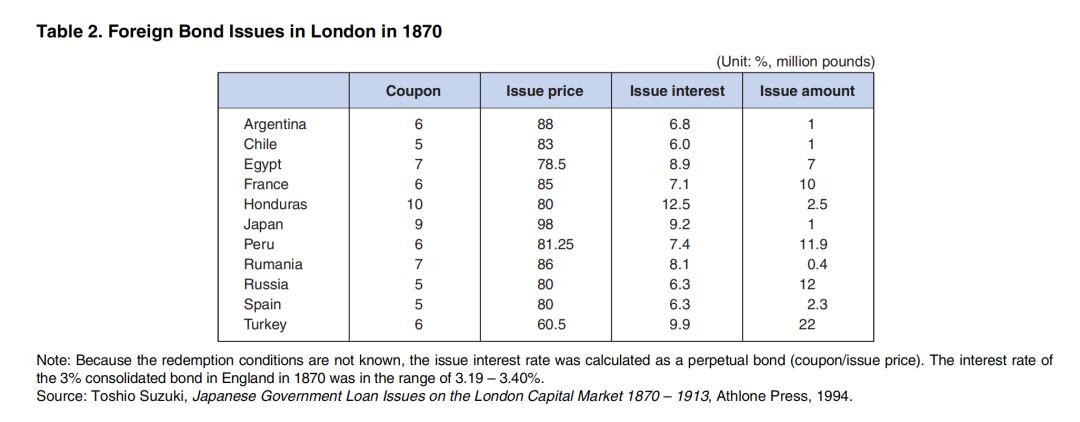

下表展现了1870年时其他国家在伦敦发行的外债之利率,可见,

日本国债9%的利率确实不算低,甚至超过埃及(8.9%)和罗马尼亚(8.1%),

仅次于洪都拉斯(12.5%)与土耳其(9.9%,当时还是奥斯曼土耳其帝国)。而与此同时,

英国自己的国债年利率只有3.24%

。但无论如何,明治政府终究成功发行了日本近代史上的第一笔公债(虽然是外币计价)。

1873年,明治政府又成功发行了第二笔以英镑计价的公债,利率为7%,期限亦有所延长,某种程度上表明,西方金融团体开始逐渐接受了明治政府。

成功的公债发行既为日本的基建投资提供了某种程度上的“第一原动力”,也逐渐改变了日本政府与社会的金融观念。受之启发,明治政府开始考虑发行第一笔本币计价的公债。

有趣的是,这第一笔本币公债的最初目的,却并不是为了经济建设。

对于19世纪60年代末新生的明治政府而言,其同时面临两个看似相互矛盾的政策目标:

一方面,面对西方列强的压力,日本必须尽可能快地迎头赶上,否则很有可能沦落到与邻国——亦是曾经的“老大哥”——中国相似的窘境。

而作为后发国家,要尽可能快地实现近代化,集权几乎不可避免,这就意味着对遗留的大名与武士势力的压制与统合。

但另一方面,对任何一个在乱世中初创的政权而言,稳定往往是第一要务,

如果政权本身不稳,那么一切政策目标都无从谈起。

而鉴于大名与武士集团在传统社会中的地位与能量(大名在世袭的领地上有自己的武装和财权,幕府将军原则上不可干预大名领地内的事务,以换取大名在名义上的效忠),

要从政治和经济上彻底废除其特权绝非易事,尤其是明治政府之肇造,本身亦有他们的功劳(例如,西南强藩便是倒幕运动中的主力)。

不过,鉴于外部形势的紧急,明治政府终究排除万难推行了一系列在政治上清除大名与武士特权的政策,比如版籍奉还(大名向天皇交还封地与属民)、废藩置县(废除旧时作为大名领地的“藩”,设立都、道、府、县、市等新型行政单位)、四民平等(废除身份政治,公卿和大名编入“华族”、一般武士编入“士族”、工农商者编入”平民“),并以此形成了高度集权的政治体制。但这并不是没有代价的,

明治政府在剥夺华族与士族政治特权的同时,也“买断”了他们积累的债务,其总量达7813万日元之多!而1872年,作为明治政府主要税源的地税才2005万日元,庞大的华族债务给原本就不宽裕的明治政府增加了沉重的负担。

更糟糕的是,华族的政治特权被废除了,但经济特权仍在。传统上,大名和武士都是接受政府“俸禄”的食利阶层(类比我国清代的八旗子弟),

1871年10月-1872年12月明治政府的财政决算表明,在5733万日元的总支出中,华族俸禄支出达1607万日元,将近占总支出的30%,这就意味着,华族士族对明治政府的财政压力,不仅体现在存量上,亦体现在流量上。

但是,由于经济特权关涉到华士族最切身的利益,贸然废除,想必会引起极大的反弹,继而对政权的稳定构成威胁。所以,明治政府对其采取了分阶段、分对象的措施以渐进处理,对核心华族,比如德川家族的成员,采取削减俸禄的方式;对中下层华族,采取“买断”俸禄的方式,即一次性给付若干年的俸禄,此后终止。

而鉴于发行英镑债的成功经验,明治政府在处理该问题时最具创造性的手法,便是向华族和士族发放专门用来偿付其俸禄的“金禄公债”。

日本近代史上第一次本币计价的公债发行,由是而生。

1876年8月,明治政府正式公布以金禄制替代俸禄制的条例,具体内容为,

根据不同禄额,一次性发放6-13年不等期限的,利率在5-7%之间的金禄公债,原禄额越高者,公债期限越短,利率越低。公债本金自发放后第6年开始抽签偿还,30年还清,其间不允许在市场上自由流通。

据统计,此次明治政府发行的金禄公债总额约为1.74亿日元。

但这显然不是故事的结局。

1.74亿日元,相当于当时明治政府3年的国家财政支出,政府的债务负担由是陡然加重。而且,忽然间如此大规模的公债发行,非常容易引发通胀,如果通胀失控,金禄公债贬值,那么明治政府的努力亦将前功尽弃,日本社会经济将再次面临困局。

更重要地是,

“以债替禄”只是换了个方式养闲人,华族与士族作为压在日本经济与社会身上的沉重负担,并未真正去除。

此时,大藏卿(类比财政部部长)大隈重信与“维新三杰”之一的内务卿大久保利通登上了历史的舞台。他们两人创造性的政策措施,不仅良好解决了华族士族的遗留问题,更极大促进了近代日本金融业的迅速发展。

其实,在《金禄公债证书发行条例》行将公布之前的1876年8月1日,明治政府曾宣布大幅修改1872年的《国立银行条例》,主要内容除了将纸币发行额占银行总资本的最高额度从60%提高到80%,取消银行纸币与正币(金币)的兑换以及将银行正币占总资本之比从40%降到25%外,最重要的一点,

便是扩大开设银行所需的抵押品限制,规定只要是政府发行的年息4%以上的公债都可以视为银行的抵押资本——这几乎是为金禄公债量身定制的规定!

果然,修改后的《国立银行条例》与随后不久猛然增加的金禄公债供给之结合,产生了极其显著的政策合力。1876-1879年,华士族手中的金禄公债大量投向金融业,日本出现了第一次兴办银行的高潮。据统计,4

年内,日本全国共成立银行153家,1876与1878年共成立银行121家,资本金3508万日元,金禄债券投资额为2912万元,占总资本的83%,

而实力最雄厚的第十五国银行成立时,总投资1782万日元则全部来自华士族,使得该银行更有“华族银行”之称。

银行业的迅速发展为社会资本的融通提供了更有效的渠道,之后,大量资本开始向铁路、纺织、物流等近代工商业领域扩展。华士族不仅以金禄公债为原始资本开设银行,也会创办实业。根据明治时期东京府的一项调查,1877-1882年东京地区创建的91家公司与401名发起人中,华士族出身者为156名,占总人数的39%;而在1876-1882年,东京地区成立的近200个商社组织中,有近10万名华士族参与其中。

总体而言,明治时期华士族出身的企业家占总体的48%,而在1877-1887年间创立的16家国立银行中,14家银行的62名高管华士族就有39人

,其中包括素有

“日本企业之父”

之称,业务遍及金融、铁路、轮船、钢铁、电气、炼油、采矿等硬核部门的

涩泽荣一

,在关西商界的汇兑、造币、股票等领域呼风唤雨的

五代友厚

,以及至今仍然享有盛誉的

三菱财阀

的创始人

岩崎弥太郎

等等。在此背景下,1886年,日本迎来了其第一次产业革命的高潮,并迅速崛起为亚洲地区不可小觑的新兴强权。

在上一篇对18世纪英国战争融资的论述中,我们认为,更低的利率、更高的融资效率与更大的融资规模,乃是英国成为争霸战争中最后赢家的关键原因。而这几个“更”,与立宪君主制下相对较高的政府信用,以及近代英国“财政革命”后更先进的财政体系有着千丝万缕的关联。在这一篇对19世纪日本明治维新时期的公债发行的论述中,我们也看到了一些类似的原理,比如,

公债利率与政府信用之间的息息相关。

但除此之外,如果说英国篇暗示了我们公债与财政体系之关联的话,

那么日本篇可以说是启发了我们公债与广义上的金融业(在本文中,则主要体现为银行业)发展之间的关联。

以及,在英国篇里,我们对公债的论述仍然偏向于其作为“债”的一面,

但会计学常识告诉我们,"负债"的另一面便是“资产”(只是持有者不同)。在本次日本篇的论述中,我们便开始更多地侧重于“公债”作为“资产”的一面——比如,华士族以公债作为原始资产开办银行与实业。

在下一篇中,“公债”作为“资产”的一面将更加突出,这在某种程度上,也折射出了数百年来公债及其背后的宏观大图景之演化。

那么,下面我们便将启程,前往本次旅途的最后一站——20世纪的美国。

参考材料:

1.Toshiki TOMITA, Government bonds in the Meiji Restoration Period,Nomura Research Institute,2005.03.01.

2.Kathy Wolfe,Meiji Restoration shows how Japan can judo its debt problem,1998.05.15.

3.Nathan Sussman,Yishay Yafeh,Institutions, Reforms, and Country Risk: Lessons from Japanese Government Debt in the Meiji Period,Hebrew University of Jerusalem, 1999.02.06.

点赞、分享、关注我们!