马铃薯(

Solanum tuberosum

L.)是最重要的块茎类主粮作物和全球超过13亿人口的主食。块茎是马铃薯的贮藏器官和可食部分——干物质约占其重量的20%,其中绝大部分为淀粉。与淀粉相关的表型(淀粉含量、颗粒大小和磷酸化程度等)是影响马铃薯重要农艺性状,如油炸后质量和低温糖化敏感性等的重要因素。马铃薯块茎中含有甾体糖苷生物碱 (SGA),其过量摄入会对人类健康造成潜在风险。因此,与淀粉和SGA相关的马铃薯性状一直以来在马铃薯育种中被优先考虑。然而,我们对与这两个表型相关基因的等位变异在马铃薯基因组中的理解仍然不足。

2024年3月12日,BMC Genomics

发表了由荷兰瓦赫宁根大学植物育种系团队完成的题为

Allelic variation in the autotetraploid potato: genes involved in starch and steroidal glycoalkaloid metabolism as a case study

的研究论文。

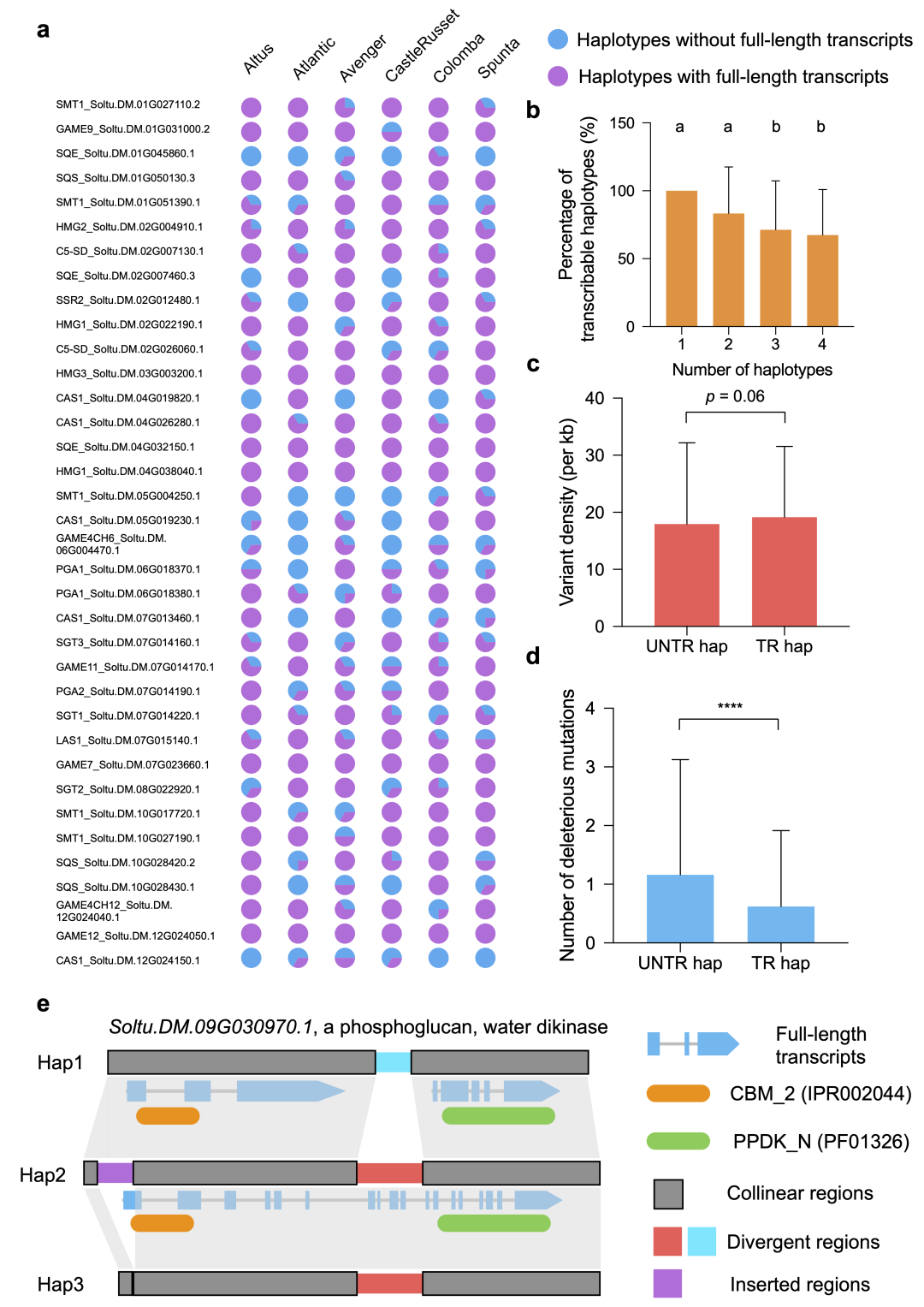

研究人员在马铃薯参考基因组中鉴定并注释了81个参与淀粉代谢的基因和38个SGA生物合成相关的基因。以这些基因作为案例,研究了同源四倍体马铃薯基因组中等位基因变异的规律。

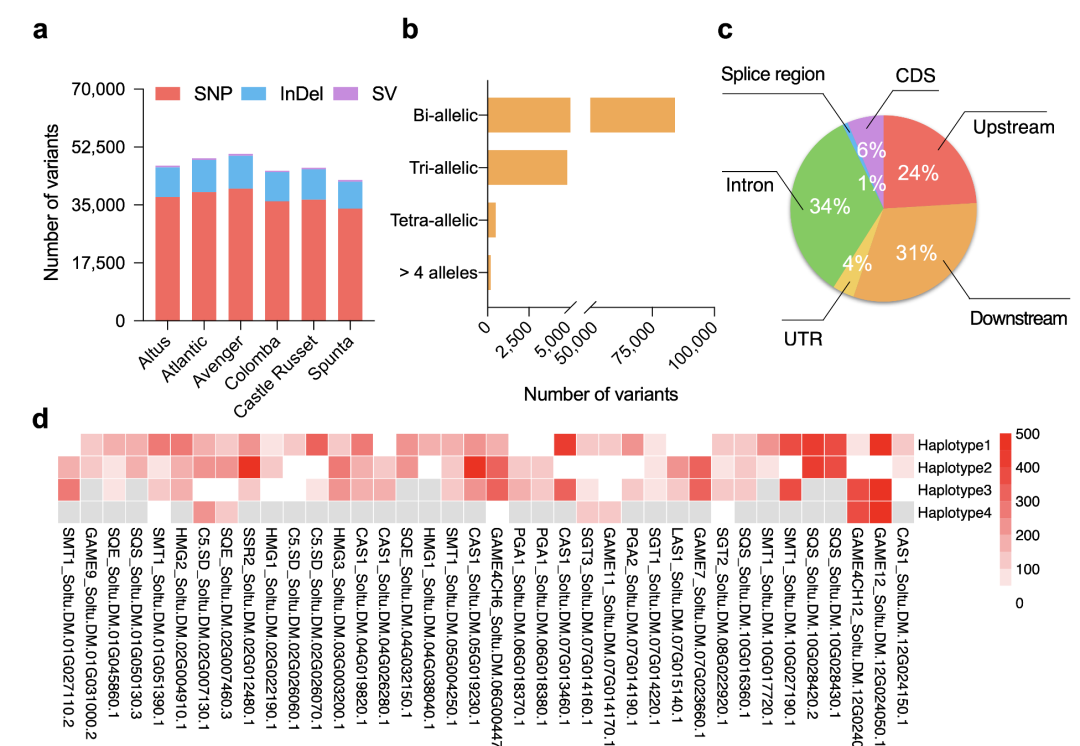

研究人员在6个完全分型(haplotype-resolved)的同源四倍体栽培马铃薯基因组Altus, Atlantic, Avenger, Colomba, Castle Russet和Spunta(Hoopes

et al.

, 2022)中共鉴定出2,169和基因单倍型(haplotype)和96,166个等位基因变异。发现这些变异在同源四倍体基因组至多4个基因单倍型间呈现不均匀分布(

图1

),且超过90%的有害变异以杂合形式存在于同源四倍体基因组内。

图1. 淀粉和SGA代谢通路基因在同源四倍体马铃薯基因组中的等位变异

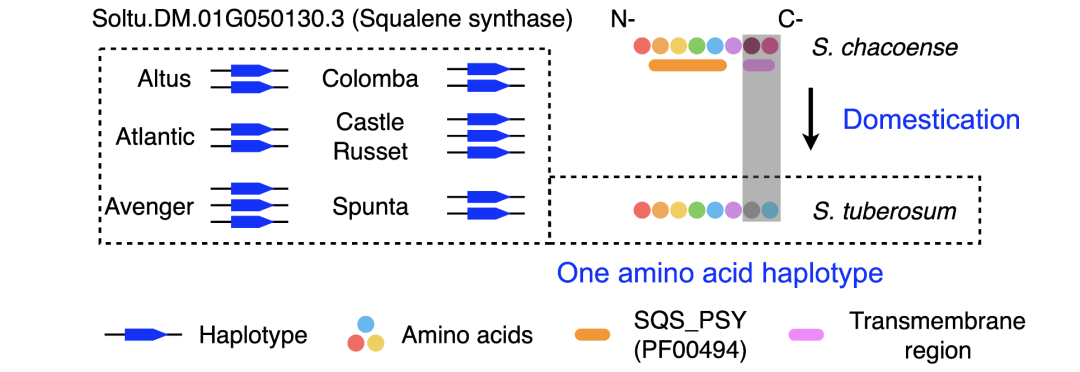

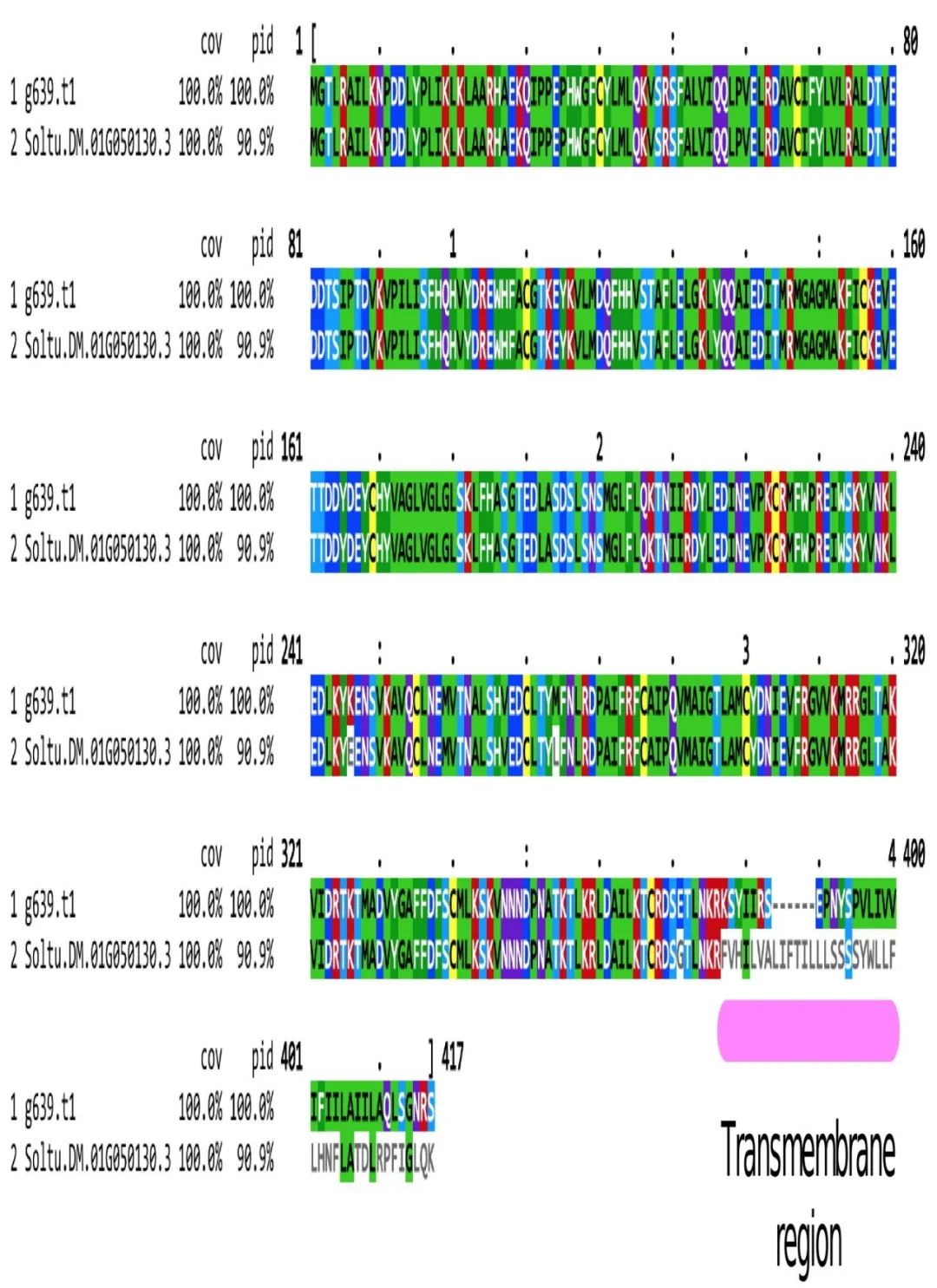

角鲨烯是合成SGA的前体物质,它是通过角鲨烯合成酶SQS由法尼基焦磷酸催化而来。马铃薯拥有4个

SQS

基因,其中

SQS1

基因在不同组织中表达水平最高。

SQS1

在6个四倍体马铃薯基因组中存在2–3个不同的基因单倍型,但它们编码的氨基酸序列却没有任何差异。有趣的是,

SQS1

基因位于前人报道的一个选择性清除(驯化)区间内(Hardigan

et al

., 2017),且与来自二倍体野生马铃薯

Solanum chacoense

(SGA含量显著高于栽培四倍体马铃薯)中

SQS1

的直系同源基因在其蛋白C端的跨膜结构域序列一致性显著低于其他区域(

图2

)。上述结果说明马铃薯

SQS1

基因的跨膜结构域可能经历了人类选择,从而使栽培马铃薯SGA含量维持在较低水平。

图2. 编码角鲨烯合成酶的

SQS1

基因单倍型在马铃薯驯化过程中的演化

同源四倍体马铃薯在每个基因上都可能存在至多4种不同的单倍型,但他们是否都能产生转录本并不清楚。利用上述6个马铃薯基因组的全长cDNA测序数据,研究人员发现只有不到70%的淀粉(

1,021/1,488,68.8%

)和SGA(

445/681,65.3%

)代谢通路基因的单倍型能够转录。如

Soltu.DM.09G030970.1

基因

的Hap1和Hap2能产生不同的转录本,但Hap3却无法转录。不能转录的基因单倍型中有害突变的数量显著高于能转录的单倍型(

图3

),说明有害变异可能是调控同源四倍体基因单倍型转录的因素之一。

图3. 淀粉和SGA代谢通路基因单倍型在同源四倍体马铃薯基因组的转录规律

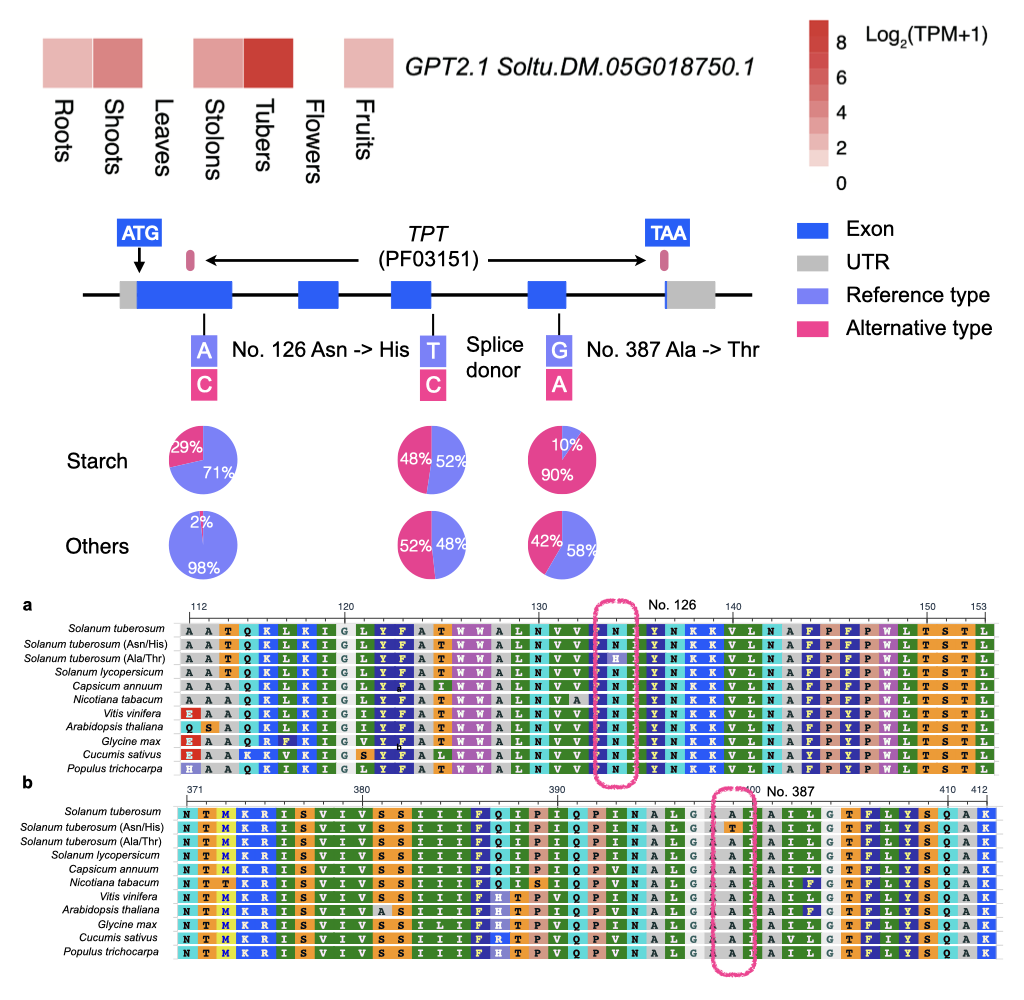

最后,研究人员分析了137份四倍体栽培马铃薯的全基因组重测序数据,利用群体遗传学方法鉴定了在淀粉或SGA含量上存在显著差异的马铃薯品种之间显著分化的基因和高度保守的基因。葡萄糖-6-磷酸是淀粉合成的前提物质之一,它被葡萄糖-6-磷酸转运蛋白(GPT)从胞质运输到淀粉体或叶绿体。马铃薯基因组共编码3个

GPT

基因,其中

GPT2.1

在马铃薯块茎中优势表达。SNP126和SNP387位于该基因TPT结构域,改变了进化保守位点上编码的氨基酸。且这2个SNP在用于生产工业淀粉的马铃薯品种(高淀粉含量)和其他类型马铃薯品种(中低淀粉含量)中的频率存在显著差异(

图4

)。上述结果说明

GPT2.1

基因可能在淀粉马铃薯品种中的选育过程中起到重要作用。

图4.葡萄糖-6-磷酸转运蛋白

GPT2.1

在不同商品类型马铃薯品种中的等位变异

综上,本研究加深了我们对同源四倍体作物基因组中重要代谢通路基因等位变异的理解,有助于推进马铃薯中影响淀粉和SGA相关性状的基因的功能研究。

瓦赫宁根大学植物育种系主任

Richard G. F. Visser教授

为论文通讯作者。

Christian W. B. Bachem博士和Richard Finkers博士对本研究提供了重要指导。

该研究获得了国家留学基金管理委员会的资助(No. 202103250090)。

论文第一作者

李宏博

于2013–2017年在山东农业大学园艺专业就读,2017–2020年于中国农业科学院蔬菜花卉研究所获农学硕士学位,现为荷兰瓦赫宁根大学-中国农业科学院联合培养博士生,导师为中国科学院院士黄三文研究员和荷兰皇家科学与人文学会院士Richard G. F. Visser教授。主要从事植物比较基因组学研究,构建了黄瓜、野生番茄和马铃薯的泛基因组,利用泛基因组图谱鉴定了多个影响重要农艺性状的结构变异,为近源野生种质资源在作物遗传改良中的应用提供了组学研究思路。在

Nature

,

Cell

等期刊发表论文16篇,总被引690余次。其中以第一或通讯作者(含共同)在

Nature

(2022),

Nature Genetics

(2023),

Nature Communications

(2022),

Science China Life Sciences

(2023) 等期刊发表7篇。担任

NatureGenetics

,

Genome Biology

, 《生物信息学》期刊审稿人。

论文链接:

https://doi.org/10.1186/s12864-024-10186-5