我让庞麦郎帮我签个名,他一边问我中文还是英文,一边果断签了英文名“Josenan Punmailone”。

红色宽檐帽下,他仍保持一头标志性卷发,没有都市Tony回老家变铁柱的落差感,口音也还是陕南味。

陕西省汉中市宁强县南沙河村,漫山的花已开。我在这里见到了庞麦郎和他的父母,以及他家的一只猫、一头猪、两只鹅。

站在家门口的庞麦郎

距他那首《我的滑板鞋》走红已有五年多。经历了过山车般的群捧和群嘲之后,他依旧写歌,依旧执着于自己是90后。

四个月前有记者来,他还不愿意对方拍摄他家中景象。如今,领我进门后他便舀了瓢水走进猪圈,摄影师跟在后面他都没意见。傍晚他留我吃饭,一直给我夹烟熏腊肉。

回来路上,我循环听着《我的滑板鞋》。

贾樟柯说歌里有种“精确的孤独”,如今,随着年龄的增长我已模糊可见。

我开始思考,为什么同样的歌词,五年前我听来毫无感觉,甚至还有点难听。

那时我还年轻,时间还没有给我答案。

“我清楚,一些人不是为了他的音乐来听歌的,他们来,只是为了看一个人的笑话。”经纪人白晓说。

围绕庞麦郎的争议很多。

他经常戴这顶帽子,上面印着“困兽”

走红后,他的一系列“狡黠、善变、惊惶”行为让他沦为网民群嘲的对象。他说自己是台湾人,90年的,身份谎言被拆穿,又改口自己祖籍台湾,大陆长大。他和前公司闹得不愉快,也会无缘故绕过白晓单独宣布取消演出。

他一出道就站在山顶上,然后几乎一路俯冲。如今他早已淡出大众视野,除了在偶尔爆出的短视频里,能看见他在农村的红白喜事上献唱。台下的大爷大叔们该吃吃该喝喝,他在台上还是一副认真的样子。

从始至今,看他笑话的人很多。但他确曾有过不少真诚的歌迷,庞麦郎不用知乎,所以他可能并不知道,为什么他的歌会激起众多小镇青年的共鸣。

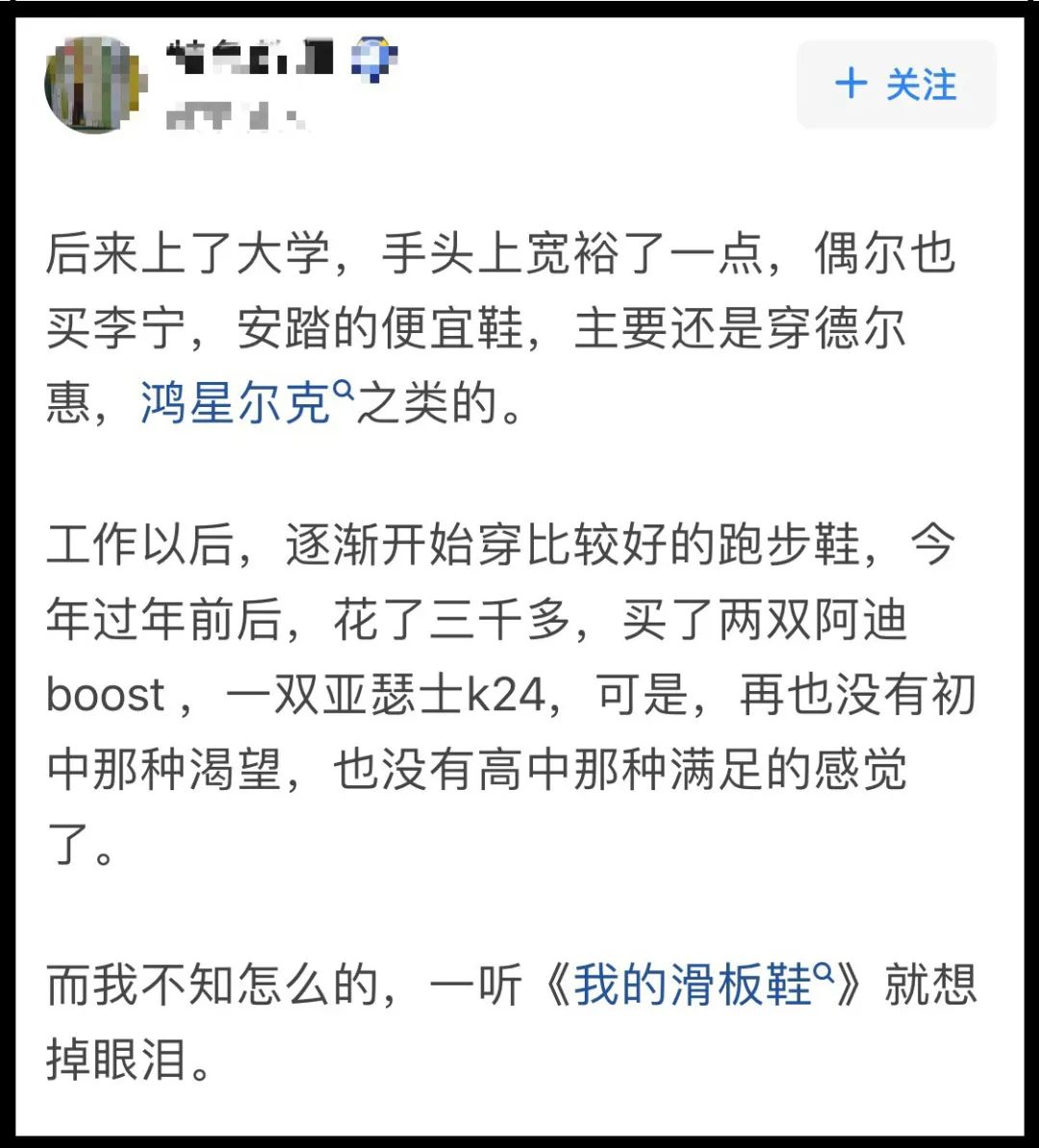

知乎上,有一道关于《我的滑板鞋》评价褒贬的问题。

掉眼泪的不只他一个,有网友回忆:小时候住土房,父母打工开面包车赚钱,后来家里盖新房,经济拮据,只能穿表哥的旧衣服和10块钱的胶鞋。上了初中的他,特别羡慕别人能穿波鞋。可直到高中,他才买到人生第一双波鞋,花了80元。

“有一天晚自习下课,我穿着这双鞋,走到操场,忍不住脱掉上衣,跑了几圈才回宿舍。”

他们是别人口中的王德彪、硬盘、刚波宁、捞佬,在庞麦郎苦苦寻找滑板鞋的日子里,这些小镇青年也在他的歌里寻找自己。

博主 @胖虎鲸 说过:

“滑板鞋”就是个象征——你纯粹的梦。

即便你去了这个国家唯一的魅力之都,你也不曾被灯红酒绿高楼大厦晃眼带走,你眼里只有它,当你终于得到了它。

回家路上,月光下的舞步就是你觉得自己最单纯快乐美好的时光。

《我的滑板鞋》唱:月光下我看到自己的身影,有时很远,有时很近。

被击中只是时间问题。

我的确不全为音乐来。找到经纪人白晓的联系方式后,我表示想采访庞麦郎,了解他的滑板鞋品牌“Sonar time”淘宝店情况。开店大半年,最近终于开始卖滑板鞋了。

红色滑板鞋,是庞麦郎梦想中滑板鞋的颜色。图片来源:淘宝店

这是滑板鞋市场的一小步,却是淡出互联网视线的庞麦郎的一大步。

白晓爽快给了电话,并提醒我“他在老家信号不好,要一两天才能回你信息,你别着急”。

我猜“信号不好”就是他躲着白晓工作的借口。因为发出采访邀请10分钟后,他便回复了“好的”,聊天过程也总是他来结尾,我发表情或者感叹他都要回,态度和善到我怀疑之前的报道。

到达宁陕县的第二天,我顺利与孟加拉斯图·加什比克·什尼亚克·约瑟翰·庞麦郎见了面。

他用的还是四年前买的IphoneSE,日常话费套餐30元,回老家期间改成50元的套餐,流量不知道多少,他家没有无线网,用的时候才开。

天很冷,他走路飞快,带着我品尝了热米皮后,又买了面包、奶茶、可乐和核桃馍。他领好多人吃过热米皮和核桃馍。这是当地特色,味道不错。

庞麦郎在县里买核桃馍

热米皮我抢着付了钱,零食我以为他买回家吃,结果他低着头不看我:“待会去我家路上吃。”

我很惊讶。不知怎么,我看他的样子,总觉得这几年日子过得艰难。白晓说,原先最多时候,他的卡里有200万。现在却被爆出山穷水尽,原先看不上眼的商演会去,连农村婚丧嫁娶的草班子也去。

但庞麦郎并不这样认为。回答问题时,他总是先沉默,然后蹦出一两个字,附和着我的最后半句话说“对对对”,漫不经心的样子。但回答经济问题时,他会抢答:“我有钱。做新歌的时候,我比较舍得。”

他否认走穴经历,只承认去过商演和livehouse。“我一般都去livehouse”,因为“那里舞台专业,我的表演也会专业”。

第二天我去西安向白晓求证。他说,“瘦死的骆驼比马大,再怎么样他也比普通人有钱。”至于到底有多少,“每年花在音乐制作上都有100多万吧”。

这让我对庞麦郎的收入捉摸不透。我觉得他过得很普通,但他似乎又在音乐世界很富有?

《我的滑板鞋之后》,他的歌曲《摩的大飚客》流行过一阵,之后再难起波澜。

他不会作曲,他只负责写歌词。

庞麦郎经常在手机备忘录里修改歌词

我问庞麦郎最近有什么新创作,他发来的一首《古镇里野陌的怪兽》。这首歌在虾米音乐还有5年前的评论。他只是改了歌词,当时这首歌叫《古镇里的怪兽》,开头是“宝贝”。现在的版本,歌词焕然一新,里面有两个生僻字,我翻了字典才知道怎么读。

他沉浸于修改,他的手机备忘录里,几年前的老歌《旧金属》、《自由的我》都在进行N次创作。他隔一段时间就会登陆账号,自己去音乐平台更新歌词。

只不过,这些歌我在抖音上都没有刷到过。他离互联网和年轻人有点远了,流行阵地早已失守。

或许跨界创业是另一种求生。

在2015年全国巡演的时候,庞麦郎和白晓就天天在宾馆里瞎聊,什么时候合伙开个米皮店,再来个滑板鞋店。

前者不了了之,滑板鞋却真的落地了。白晓说自掏10万块,去了广州5趟,跑遍了广州市场,“找到满意的鞋底”,“选了最好的头层牛皮”,做出庞麦郎梦想中的滑板鞋,Sonar time。

事实上这双鞋原本叫“摩擦”。白晓说,他翻遍“摩擦”的英语、德语、葡萄牙语,最后还是选了“Sonar time”,寓意对音乐的探索永不停息。

庞麦郎的经纪人白晓在直播

庞麦郎对印有自己头像的鞋是比较满意的,评价款式“大气”,红色就是当年他最想要的滑板鞋颜色,售价699元也很高端。他全程只参与款式选择,其余“都是公司运作,我配合公司宣传”。

所谓的公司,庞麦郎自称名叫“汉克顿尔”。只要公司安排的商演、直播、电视节目,他“都OK”。我说给白晓听,他苦笑:“老庞怎么跟你说的公司?”

“今年三月我们接到快手安排的直播,结果他又临时反悔。”

“他就是公司。”

我弄明白一件事,他俩搭伙,演出、唱歌话语权在庞麦郎,其余的都归白晓。”汉克顿尔”究竟是否存在,就像一个迷。反正“天眼查”上没有。

不过他们彼此认为“合作默契”。按庞麦郎说的,“小白不错”“我们很多音乐上的想法都相同”。

白晓看来,庞麦郎也不错。“我曾经带过别的音乐人,给了流量他就不愿意遵守规则,我们安排节目、活动,他却因为金钱上的问题闹出不好的事情,朋友都没法做了。”

“老庞就不看中这些,我也不看中。”

白晓曾写过,有一次演出,歌曲名为《金发女郎》,庞麦郎要求舞台上必须有8位舞伴,还要是外国模特。白晓和他商量,只能找到6个,他同意了,还敲定了最漂亮的模特伴舞。

《我的滑板鞋》MV场景。图片来源:网络

《我的滑板鞋》MV场景。图片来源:网络

“等到实际演出时,台上只有四个舞伴,不过沉溺于演出的他,完全没注意到这一点。 ”

的确,逃演、放鸽子,提出各种“耍大牌”要求的是他,可你让他提现在的出演要求,依旧是“舞台专业、音响设备专业、灯光专业、舞蹈专业”。

不过庞麦郎热度已然不再。这次做鞋,有个50多岁的广州老板一直有意向投资,结果对方听说是庞麦郎,不干了,发给白晓2万元的红包权当交个朋友。

虽然他至今巡演上百场,刨去交通费、住宿费,一次挣600元的情况也有。

“那我为什么不离不弃?他还是有知名度的,他也不容易。”白晓和他认识快5年了。初识,白晓也是一名小镇青年。

那首歌的不幸走红让他的人生一直停在了那一站。

存留在庞麦郎记忆里的,是他在昆明的露天舞台上唱《我的滑板鞋》,万人在台下高呼“巨星”。他提到去杭州拍MV,和歌迷打招呼、签名、握手,在街边走着,随便一个街角就能听到“似魔鬼的步伐”。

庞麦郎的书桌,上面放着他最满意的写真照

当时他压力很大,负面消息多,他拒绝了媒体采访,又拉黑了一些人。“现在没有负面消息,就没有压力了。”

“庞麦郎像是游戏中的人,他只抱着一个任务‘唱歌’,就能一路通关。”这是白晓的评价。

庞麦郎在音乐上的偶像是迈克尔·杰克逊,一个让他从小镇KTV走向舞台的启蒙者。到现在,他的发型还在模仿迈克尔·杰克逊。

白晓曾经告诉庞麦郎,迈克尔·杰克逊建立了梦幻庄园,对全世界的孩子免费开放。庞麦郎自己也想建立一个王国,把全世界的孤儿和老人都安置在那里。

庞麦郎记得这个故事。他自我定位:流行和摇滚音乐人。

庞麦郎在家里干农活,准备喂猪

我问他:“你觉得自己是靠才华还是努力?”

“我是靠才华,还有靠实力。我不是平平无奇,我有独立思想。我觉得我还需要改进,需要更高端。”

他说:“歌里有我的思想。内心比较大的东西,内心很多事物。”“有时候会对自己想有一点超越。我觉得很多事情要去完成的。”

回杭州后,我向庞麦郎讨新名字。

他说手机上有4000多好友,大多都是粉丝,有想买滑板鞋的,也有要预定的。我瞟两眼,发现他给每个人都备注了新名字。

比如“波兰·杜恩利娟”和“莫恩·张伯和瑞”。“波兰·杜恩利娟”是个女孩,说“认识庞老师是我的荣幸”。“莫恩·张伯和瑞”家住广州,向他要了一张签名照。

庞麦郎和波兰·杜恩利娟的对话

“皮斯·宁函夏利”是他给我起的。皮斯是我的名字,宁函夏利是我的姓氏。我问他具体意思,他说不出来。

我想起在他家的一些小片段。

他母亲走进来为我们倒水,又不知道从哪里买来香蕉和苹果,一个劲儿喊我们吃。我问她:

“听说他谈女友啦,您知道吗?”

“没有。他不喜欢成家也没有办法”

“她知道,她知道。”庞麦郎在旁边修正。

“我不知道。”

外界一直难以理解他的想法。白晓问他,能不能真实一点?庞麦郎反问白晓:如果我说我是个农民,在农村喂猪,还会有人找我做演出吗?

庞麦郎刚喂完猪

晚饭的时候,他一直给我夹菜。我已经很久没被夹菜困扰过,他的热情和不善言辞,他的谎言和天真做派,我都不反感。

我的心情是复杂的。

庞麦郎的年龄一直是个问号。这么多年,百度百科的固定答案和多家媒体向庞麦郎确认的年龄对不上号。这次,我是在他家墙上的防疫家庭信息表中确认了他的出生日期。

他今年41岁了。

不过我还是多嘴问了一句。“不不不不不,我是90后。”他回答的很认真。

这个答案他从不松口。他还是那个孟加拉斯图·加什比克·什尼亚克·约瑟翰·庞麦郎。我说不清他出于什么动机,执着地重复一个众人皆知的谎言。

但我们也爱在生日蛋糕上插数字18。我觉得差不多意思。

庞麦郎房间里一把积灰的吉他

一位小镇青年想要一双时尚的滑板鞋。五年前,这首歌在我听来味同嚼蜡。那时,在我年轻的认知里,似乎城市的就在城市,小镇的就规规矩矩,所有人都指着看“一个笨拙的人闹了笑话”。

五年后,在驶离庞麦郎故乡的火车上,我看见罗永浩在直播里卖小米手机。

我又想起白晓说的,“他代表一种梦想,是不分任何层次的人都可以追逐的。

听起来非常乌托邦。