现在的孩子一定很难理解小时候我们贪吃的心情,在那个物质极度匮乏的时代,望梅止渴是经常的功课。还记得我盯着家里唯一的一本《大众菜谱》,最恨那个“取”字,取生抽少许…取香肠一根…取芥末少许…(那时我很困惑芥末是神马东西!)那时我们的零食就是一周偶尔能吃到一次的2分钱的冰棍,其他到哪里去“取”啊!还记得有人从内地回来送爸爸一瓶樱桃白兰地,我和哥哥看到这粉红色散发着奇异香气的水儿于是不惜踩着凳子趁爸妈不在家分期分批把它喝完,有次哥哥喝的满脸通红不省人事,妈妈回来问我哥哥怎么啦?我老练地说:没事,天太热,看把我哥脸都晒红了!

在从小语文课上,发挥想象力的空间也太多太多!尽可以对着课文里的美食默默咽口水——

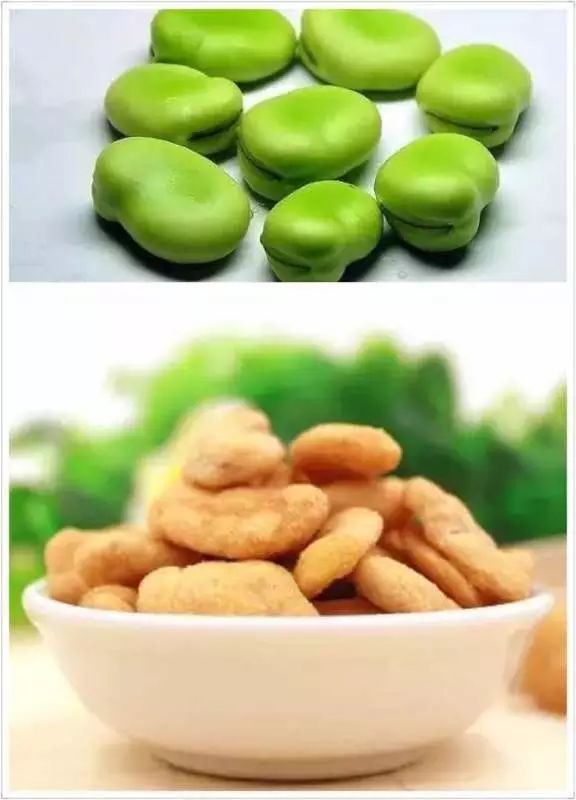

我首先觉得鲁迅是很会吃的一个人,他深知豆类食品有益健康。第一印象就是鲁迅《社戏》里的罗汉豆好嘛!还有《孔乙己》里的茴香豆,我记得上海回来的同学给我吃过几颗硬梆梆的五香蚕豆,咬也咬不动,含在嘴里倒是挺有味道的,我想孔乙己在文中想跟孩子们科普“茴”字的四种写法却未能如愿,那份失落随着嘴里的茴香豆,大概也是愈嚼愈浓吧!

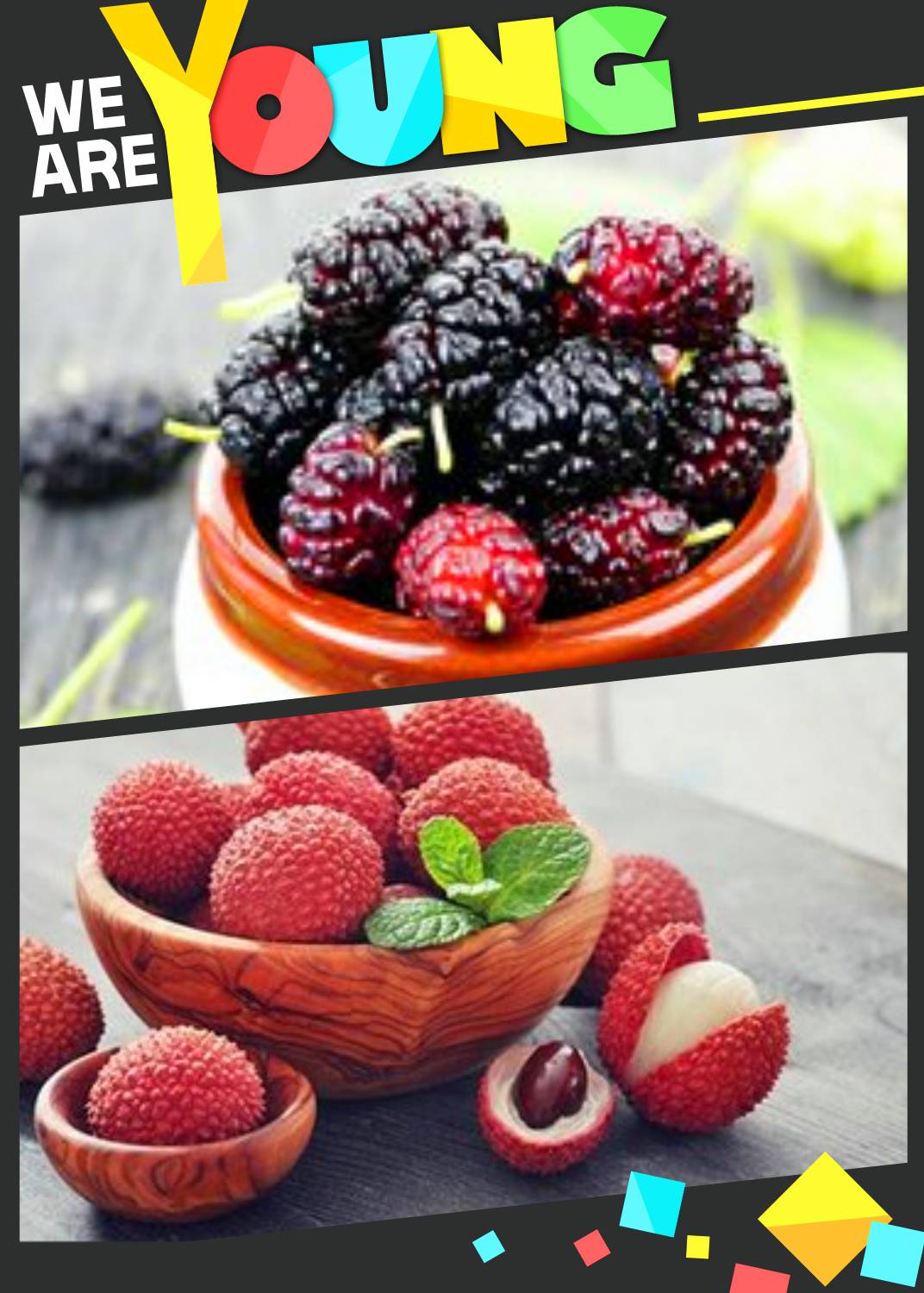

桑葚和覆盆子在鲁迅《从百草园到三味书屋》主要是野生水果,应该是无公害绿色食品…谁叫我是鲁迅先生的粉呢?长大以后去吐鲁番第一次吃到又大又鲜的紫色桑葚时,我的脑海里马上浮现出先生板寸衔着烟斗的清瘦身影。

水果我记得课本里有杨梅,还有荔枝。老师讲白居易的《荔枝图序》“壳如红缯,膜如紫绡,瓤肉莹白如冰雪,浆液甘酸如醴酪”,实在无法理解,荔枝哪里会是红色的!荔枝肉像冰雪那样洁白,不是更可怪吗?后来好容易吃到这种奇怪的水果,才发现古人的确没说错。

当然,课本里还有花生(许地山《落花生》)、

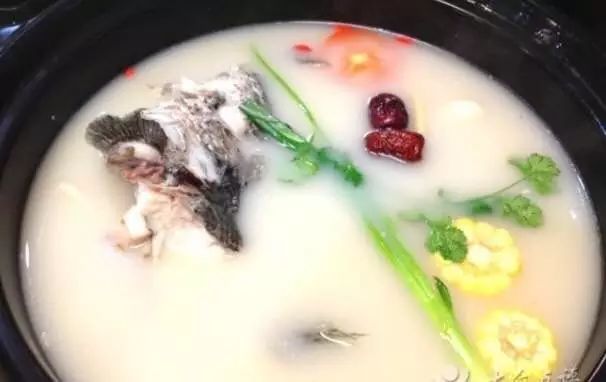

荠菜(张洁《挖荠菜》),最奢华的当然是牡蛎,来自莫泊桑《我的叔叔于勒》,只是在那时的我看来,这奇怪的豪华食物实在有点可怕。多年后,我才知道,原来牡蛎就是生蚝呀!生蚝虽美却腥气,我最奢华的课本美食是鱼汤。

那篇《金色的鱼钩》,讲的是老班长为了照顾生病的红军战士,用缝衣针钓鱼做成鱼汤给他们吃,而自己却忍饥挨饿最后永远地倒在了草地里……记得老师老师教这篇课文的时候讲得很是动情,声音一度哽咽,我在感动之余也想像着鱼汤一定非常非常鲜美!因为“这天夜里,我们就吃到了鲜美的鱼汤。尽管没加作料,可我们觉得没有比这鱼汤更鲜美的了”!

关于课文里的美食的确是童年难忘的记忆。遗憾的是,我们再也回不去那段在课堂上咽口水的时光了。在写这篇文章时女儿凑过来看,我问她“你课文上有没有讲过啥好吃的?”“有!”她张口就来:汪曾祺《高邮的鸭蛋》!“筷子头一扎下去,吱!红油就冒出来了。”妈!你快去给我找个鸭蛋吃吃!”

【老板说了,每扫一个二维码

就涨五毛钱工资

长按二维码加关注

还有更多精彩等你挖掘~~~】

按!按!按!扫!扫!扫!