近日,美国内科医师学会(ACP)发布了低骨密度或骨质疏松症骨折防治临床实践指南。现结合中国指南对骨质疏松症药物治疗部分进行梳理,以期带来帮助。

骨质疏松性骨折是骨质疏松症最严重的后果之一。骨质疏松时骨密度和骨质量下降、骨强度减低,受到轻微暴力即可发生骨折,故属于脆性骨折。骨质疏松性骨折的病理基础是骨质疏松,药物治疗可以降低相关骨折风险。

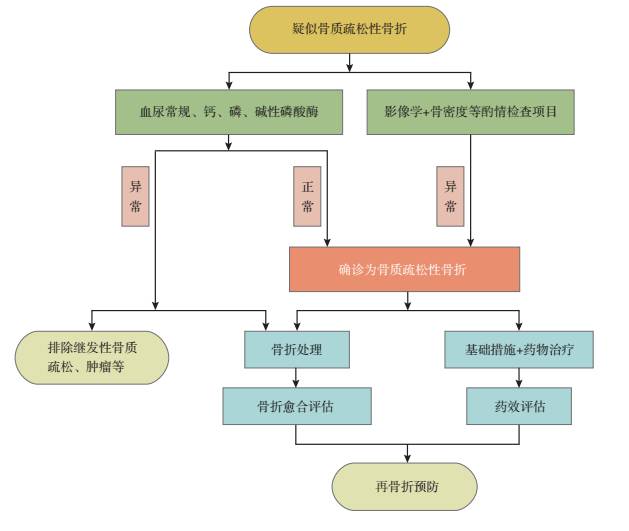

骨质疏松性骨折诊疗流程(2017年骨质疏松性骨折诊疗指南)

双膦酸盐类药物

获益

:

高质量的证据表明,双膦酸盐类药物(包括阿仑膦酸钠、利塞膦酸钠、唑来膦酸可降低绝经后骨质疏松女性患者的脊椎、髋部骨折风险。伊班膦酸钠虽可降低椎体骨折风险,但髋关节骨折风险降低证据不足。

风险

:低质量证据表明,双膦酸盐与非典型股骨转子下骨折相关。FDA已经发布该类药物的警告;低质量证据还表明双膦酸盐类药物与颌骨坏死相关,不过相对罕见;2008年指南显示,双膦酸盐可能与房颤相关,但最新的证据并没有发现风险的增加;高质量证据表明双膦酸盐类药物与轻度上消化道症状相关,但一项荟萃分析并没有发现显著差异。

高质量证据表明,唑来膦酸与低钙血症及流感样症状相关;伊班膦酸钠与肌痛、抽筋、肢体疼痛相关;与唑来膦酸相关的副作用包括房颤、关节炎和关节痛、头痛和葡萄膜炎。

另外,双膦酸盐类药物与癌症风险增加的相关证据不充分。

狄诺塞麦(Denosumab)

获益

:高质量证据同样表明,狄诺塞麦治疗可降低绝经后骨质疏松女性患者脊椎及髋关节骨折风险。

风险

:高质量的证据表明,狄诺塞麦与轻度上消化道症状相关;中等质量的证据表明,狄诺塞麦与感染风险增加相关;狄诺塞麦也与皮疹/湿疹风险增加相关。

特立帕肽

获益

:高质量的证据表明,特立帕肽治疗与绝经后骨质疏松女性脊椎和非脊椎骨折风险降低相关。

风险

:高质量的证据表明,特立帕肽与上消化道症状、头痛及高钙血症风险轻度增加相关;其他不良反应包括肾脏副作用和高尿钙症。

选择性雌激素受体调节剂

获益

:选择性雌激素受体调节剂(SERM),可选择性作用于雌激素的靶器官,与不同形式雌激素受体结合,降低骨转换至绝经前水平,组织骨丢失,增加骨密度。高质量的证据表明,雷洛昔芬可降低骨质疏松女性椎体骨折,而非脊椎或髋关节骨折风险降低的证据缺乏。巴多昔芬是FDA批准的可用于骨质疏松预防的SERM。

风险

:高质量的证据表明,雷洛昔芬与潮热和血栓栓塞事件风险增加相关。雷洛昔芬可能还与肺栓塞及和脑血管疾病死亡相关。

雌激素治疗

获益

:此类药物只能用于女性患者。雌激素类药物能抑制骨转换,阻止骨丢失。临床研究证明雌激素或雌激素补充疗法(ERT)能降低骨质疏松性骨折发生风险,是预防绝经后骨质疏松的有效措施。

风险

:来自妇女健康倡议的高质量证据表明,绝经期激素治疗与脑血管意外和静脉血栓栓塞事件的风险增加相关,因此血栓性疾病患者禁用。

钙或维生素D

获益

:中等质量的证据表明,钙或维生素D单独对骨折风险的整体影响不确定。

风险

:虽然以前的数据表明钙补充剂和心肌梗死风险增加相关,但中等质量的证据表明两者并无相关性。

骨质疏松性骨折抗骨质疏松药物干预需要根据骨质疏松严重程度,注重个体化原则。

1. 骨质疏松性骨折后,早期钙和维生素D用药剂量可酌情增加;钙剂应注重元素钙含量,推荐补充元素钙1000mg/d;普通维生素D补充剂量推荐为800IU/d。

2. 骨质疏松性骨折发生前,已使用抗骨质疏松药物者,应重新评估骨质疏松状况,不建议盲目停药。

3. 骨质疏松性骨折发生前,未使用抗骨质疏松药物者,应该在骨折处理后,待患者全身情况稳定时,尽早使用抗骨质疏松药物治疗。

4. 降钙素对缓解骨质疏松性骨折骨痛有益,可减少骨折后急性骨丢失,建议骨质疏松性骨折制动患者中短时间(3个月)使用。

5. 对围绝经期骨质疏松性骨折患者,更年期症状明显可选择雌激素;无明显症状可选择SERM。

6. 骨质疏松性骨折后抗骨质疏松治疗应注重长期干预,定期随访,提高药物依从性。

双膦酸盐类药物疗程一般为3~5年,而后根据治疗后骨代谢指标、再骨折风险程度决定后续治疗与否。

激素类和生物制剂药物一旦停用,其疗效即消退,需序贯其他治疗。雌激素和SERM尚无明确疗程限定,使用时间依据疗效确定。

来源:医脉通内分泌科

医脉通内分泌科|学术动态不期而遇

微信ID:medlive-endocr

长按二维码关注

▼

▼

点击下方“

阅读原文

”下载“骨质疏松骨折诊疗指南”全文!